Il passaggio di una parte dell’edificio alla Repubblica di Venezia produce un netto cambiamento nel palazzo, che allora diviene anche un’importante sede diplomatica

Fin dalle origini l’edificio aveva parlato il dialetto della Serenissima. Così indicano la Basilica di San Marco e i fedeli che vi pregavano, così il fondatore del palazzo e il suo immediato successore, Pietro e Marco Barbo, così infine quasi tutti i cardinali titolari. Il 10 giugno 1564 papa Pio IV (1559-1565) compì un ulteriore passo: la Serenissima ottenne allora in dono l’edificio, a patto di farsi carico delle spese di manutenzione. Il passaggio formale di consegne risale ai primi di luglio: da quel momento il palazzo di San Marco iniziò a essere chiamato Palazzo Venezia.

Ritratto di papa Pio IV Medici

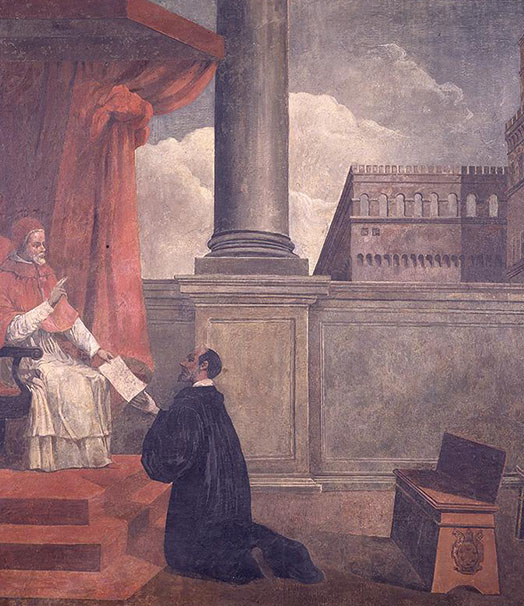

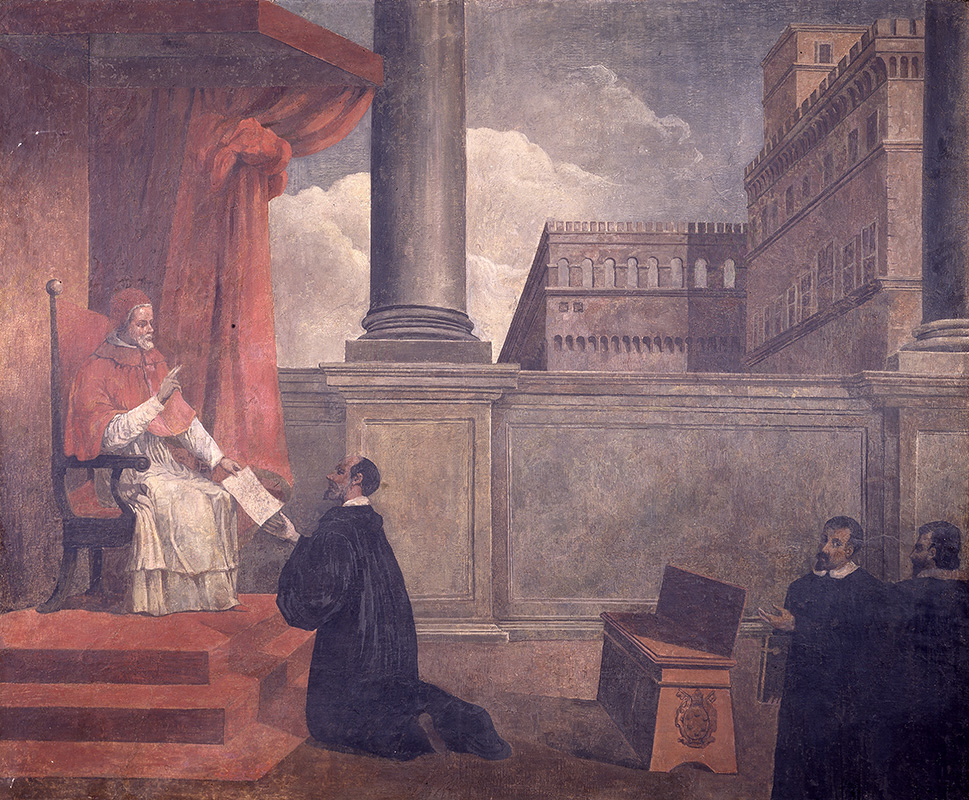

Pio IV Medici dona l'intero complesso di San Marco alla Serenissima in un affresco staccato, conservato presso il Museo del Palazzo di Venezia

L’ingresso ufficiale nel palazzo degli ambasciatori della Repubblica di Venezia si colloca nell’ottobre del 1564. Il primo, Giacomo Soranzo (1518-1599), si sistemò nell’ala collocata verso sud-est: considerata di maggior prestigio, l’ala includeva l’Appartamento Barbo e le sale monumentali su piazza Venezia, la torre confinante con la basilica e il palazzetto, già viridarium.

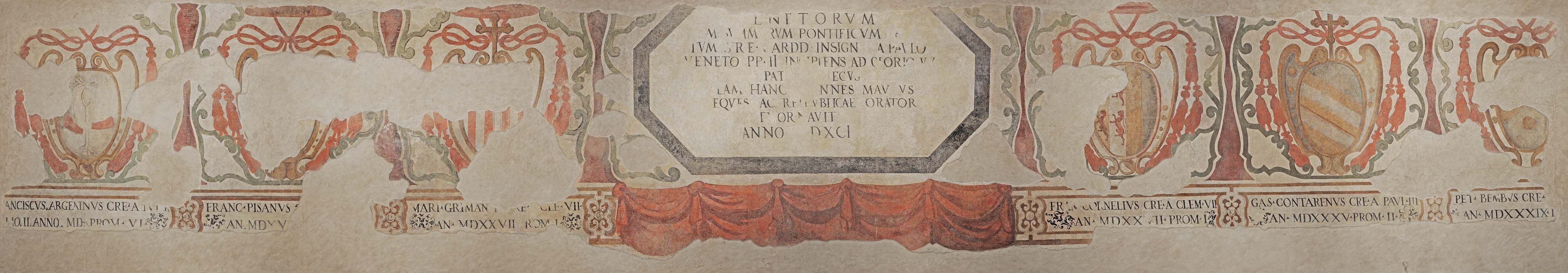

Stemmi dei cardinali veneziani in un affresco staccato, conservato nel Museo del Palazzo di Venezia

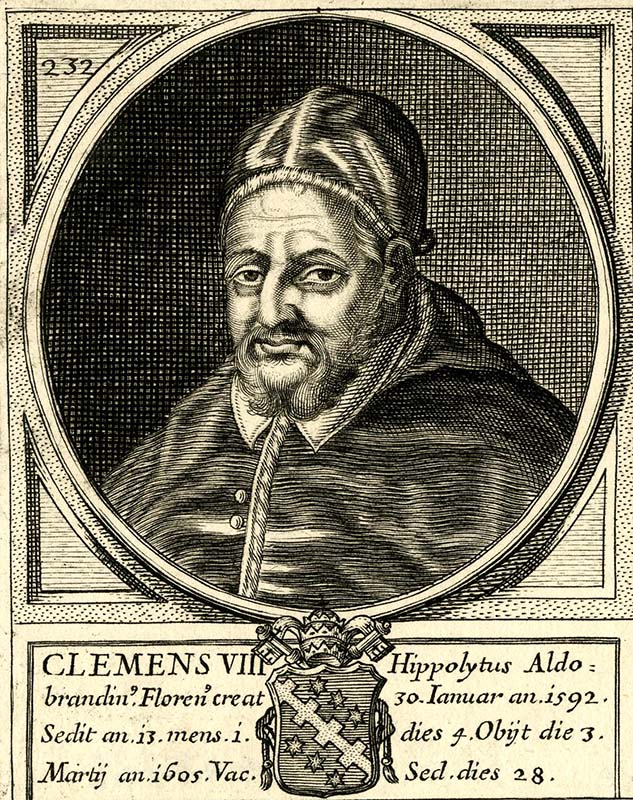

I precedenti occupanti dell’edificio reagirono in modo differente. Fino a Clemente VIII (1592-1605), vale a dire fino a quando non si rese abitabile la nuova, grande residenza sul Quirinale, i pontefici continuarono ad essere presenti senza soluzione di continuità in Palazzo Venezia, soprattutto in estate, approfittando volentieri delle stanze che venivano loro graziosamente concesse dal personale diplomatico. Gli ambasciatori veneti si trovavano a quel punto obbligati a trovarsi sistemazioni alternative.

Ritratto di papa Clemente VIII, ultimo pontefice che risiedette nel Palazzo

Ritratto di papa Gregorio XIII, in un busto in bronzo di Alessandro Menganti del 1575-1576, conservato presso il Museo civico Medievale di Bologna.

Il palazzo del Quirinale, nuova residenza della corte papale dagli inizi del Seicento, fu voluto da Gregorio XIII.

Quanto invece ai cardinali titolari di San Marco, la concessione del palazzo alla Serenissima destò un senso di amarezza. Costoro, pur essendo a loro volta quasi sempre veneziani di nascita, si sentirono in qualche modo defraudati di un diritto esclusivo di residenza che ritenevano ormai acquisito. I cardinali, arroccati nell’estremità opposta dell’edificio, nella zona che oggi fa capo all’Appartamento Cibo e alla Sala Altoviti, diedero corso a una sorta di ‘guerra fredda’ con gli ambasciatori, fatta di sgarbi piccoli e grandi, quasi sempre originati appunto da questioni di spazio.

Il primo dei titolari di San Marco a fare i conti con gli ambasciatori della Repubblica Veneta fu il cardinale Francesco Pisani (1494-1570). Pisani, appartenente a una nobile famiglia veneziana, aveva indossato la porpora nel 1517. Fino allora, in realtà, egli aveva tenuto una condotta assai più incline ai piaceri e agli svaghi che alla preghiera, tanto da avere già messo al mondo una figlia naturale, Giulia. La carica cardinalizia, oltre a costare circa 20.000 scudi ai suoi genitori, incise radicalmente su tale stato di cose, trasformando Pisani in una stella fissa del panorama ecclesiastico romano, ormai orientato in direzione della Controriforma.

Ritratto del cardinale Francesco Pisani in un dipinto attribuito a Paolo Veronese, conservato presso Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana, in provincia di Padova

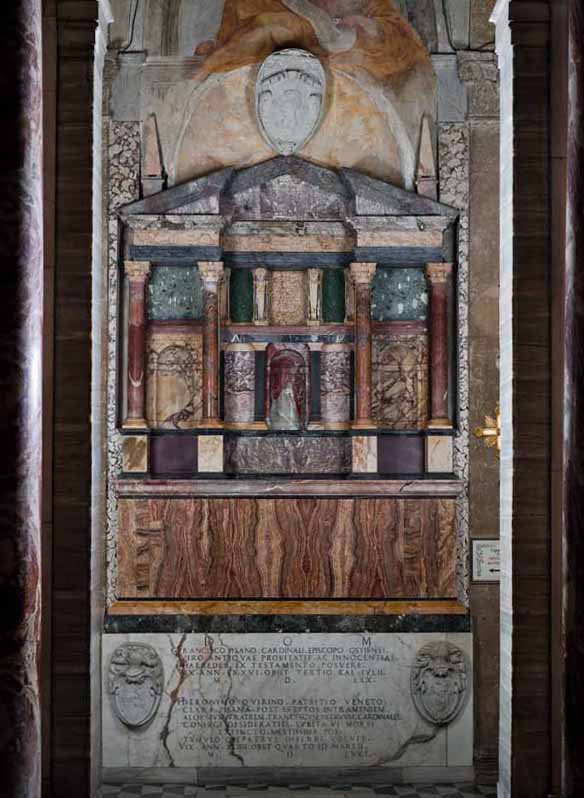

Ottenuto nel lontano 1527 il titolo di San Marco e l’annesso diritto di residenza nel palazzo retrostante, il cardinale Pisani sviluppò un crescente e profondo senso di attaccamento al complesso. Vistosi negata la possibilità di fruire dell’Appartamento Barbo e delle sale monumentali, egli chiese e ottenne dalla Repubblica di Venezia di farsi almeno carico delle spese per ristrutturare l’ala sull’odierna via del Plebiscito, in corrispondenza dell’Appartamento Cibo, e per creare una nuova sala di rappresentanza, una parte della quale successivamente trasformata nella Sala Altoviti. Molte opere nel palazzo si legano alla sua persona, compresi alcuni affreschi di Girolamo Muziano (1532-1592). Nella Basilica di San Marco è infine possibile ammirare il suo monumento funebre, un trionfo di preziosi marmi policromi realizzato nel 1571 da Giovanni Marchesi da Saltrio.

Monumento funebre del cardinale Francesco Pisani nella navata destra della Basilica di San Marco a Roma

Fra il 1605 e il 1607 cade la cosiddetta guerra dell’Interdetto, ossia una disputa di natura legale e poi diplomatica che vide la Repubblica di Venezia opposta allo Stato della Chiesa. La guerra, partita da uno spinoso caso giudiziario che aveva coinvolto due preti, assunse contorni molto duri, tanto da determinare la rottura dei rapporti fra le parti e anche l’abbandono di Palazzo Venezia da parte della rappresentanza della Serenissima.

Ritratto del cardinale Giovanni Dolfin in un dipinto di Leandro Dal Ponte detto Bassano, ante 1622, conservato presso il Museo d'Arte Medievale e Moderna di Padova

In tale difficile contesto s’inserì il cardinale Giovanni Dolfin (1545-1622). Dolfin, nominato titolare di San Marco il 1° giugno 1605 dal nuovo pontefice, Paolo V Borghese (1605-1621), approfittò dell’assenza forzata degli ambasciatori veneziani per espandersi nei loro appartamenti ed espropriarli. Al loro ritorno, i rappresentanti della Serenissima nel recarsi nella Sala Regia rimasero esterrefatti: il cardinale li aveva chiusi fuori, serrando l’ingresso a doppia mandata.

La storia di Palazzo Venezia s’intreccia sovente con personalità di alto profilo. Una delle più brillanti fu senza dubbio il cardinale Angelo Maria Querini (1680-1755), titolare della Basilica di San Marco dal 1728 al 1748 e in commenda fino al 1755. Querini, secondogenito di due antiche e facoltose famiglie dell’aristocrazia veneziana, si distinse particolarmente nel campo degli studi eruditi, entrando in rapporto con alcuni fra i più eminenti intellettuali d’Europa, da Domenico Passionei a Isaac Newton e Nicolas Malebranche.

Ritratto del cardinale Angelo Maria Querini con in mano il progetto della Biblioteca Queriniana in un dipinto attribuito ad un seguace di Bernardino Bono

Il cardinale Angelo Maria Querini nutrì sempre una particolare affezione per Brescia, dove aveva trascorso nove anni di studio presso il collegio dei gesuiti, fra il 1687 e il 1696, e dove tornò ogni volta che gli fu possibile. Da cardinale titolare egli lasciò tuttavia una profonda impronta anche a Palazzo Venezia. Al suo nome si legano fra l’altro una residenza estiva, costruita utilizzando una torre rimasta incompiuta e la copertura del passaggio merlato lungo via degli Astalli, oggi noto come il Passetto dei Cardinali. Quanto al prospetto occidentale del giardino, il porporato vi fece collocare entro una nicchia una statua di San Pietro Orseolo, primo doge di Venezia, canonizzato nel 1731.

L'ala Querini nel cortile grande, lato via degli Astalli, con il Passetto dei Cardinali e sullo sfondo la statua di San Pietro Orseolo

L’8 novembre 1710 la Repubblica di Venezia nominò ambasciatore presso la corte pontificia Lorenzo Tiepolo (1673-1742), il quale giunse in sede il 25 luglio 1711, per rimanervi fino al 1713. Tiepolo aveva al suo attivo missioni obiettivamente più importanti e delicate: nella Parigi di Luigi XIV (1638-1715), egli aveva scritto in uno dei propri dispacci di un’Europa sconvolta dalle guerre, di cui “la prudenza umana non può congetturare quale possa esser il fine”.

Veduta del Palazzo di Lorenzo Tiepolo in S. Apolinar sopra il Canal Grande a Venezia, in un'incisione tratta da Il gran teatro di Venezia del 1717, dove successivamente al breve incarico romano assunse la carica di procuratore di San Marco

Gli anni trascorsi a Roma, relativamente tranquilli dal punto di vista diplomatico, offrirono a Tiepolo il destro per dedicarsi con calma alla ristrutturazione di Palazzo Venezia. Egli ordinò di realizzare lavori di pronto intervento nell’attuale Sala delle Battaglie, per i quali ricorse a Carlo Fontana (1638-1714), il migliore allievo di Bernini in campo architettonico.

Nel 1713 la Serenissima chiamò nelle vesti di ambasciatore presso la Santa Sede Nicolò Duodo (1657-1742). Al contrario di quanto accaduto con il predecessore Lorenzo Tiepolo, questa destinazione rappresentò l’incarico più importante e prestigioso della sua carriera diplomatica. I circa sei anni trascorsi a Roma terminarono con un riconoscimento nel campo della cultura: nel 1719 l’assemblea degli Arcadi accolse Duodo tra le proprie fila, con il nome di Aclasto Eurotano.

Ritratto dell'ambasciatore Nicolò Duodo

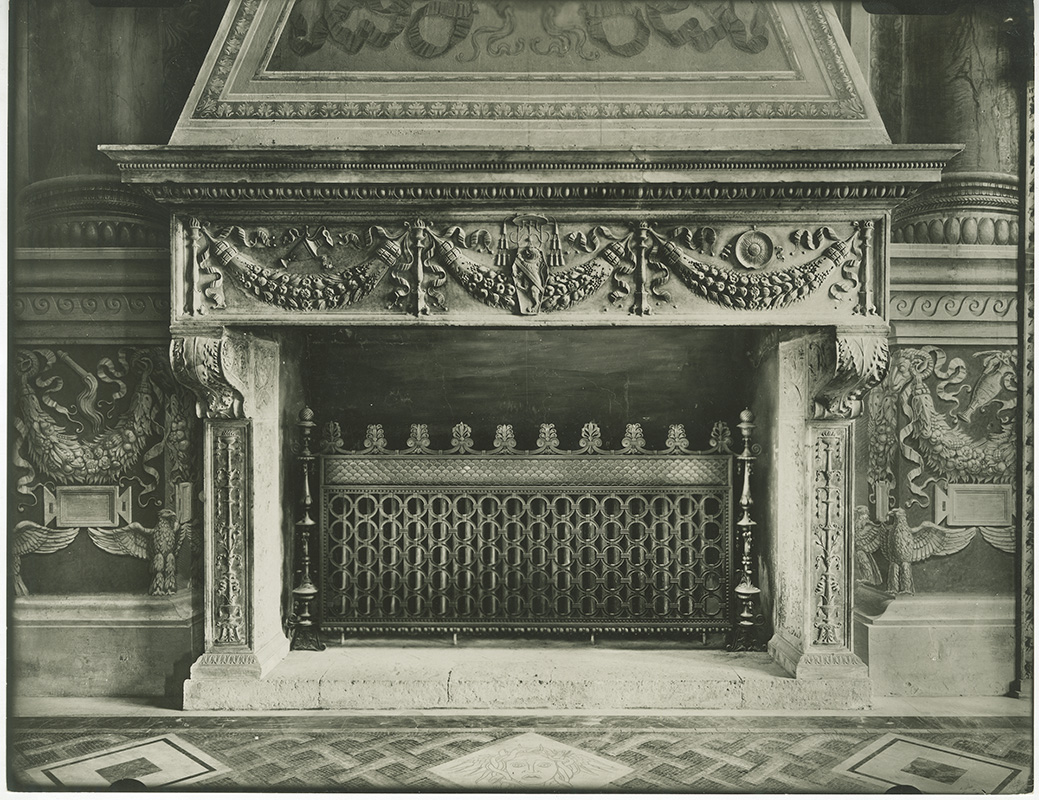

L’ambasciatore lasciò ampie tracce di sé all’interno di Palazzo Venezia. Riparate definitivamente le coperture dell’odierna Sala delle Battaglie, si passò alla Sala del Mappamondo: suddivisa in due ambienti distinti, la “Sala del Camin Grande” e la “Sala del Camin Piccolo”, egli vi fece erigere un tramezzo, ottenendo in tal modo un mezzanino “per commodo dei familiari”, e infine modificò una delle finestre, così da potervi aggiungere un balcone aggettante su piazza Venezia.

Il "Camin Grande" di Marco Barbo nella sala del Mappamondo

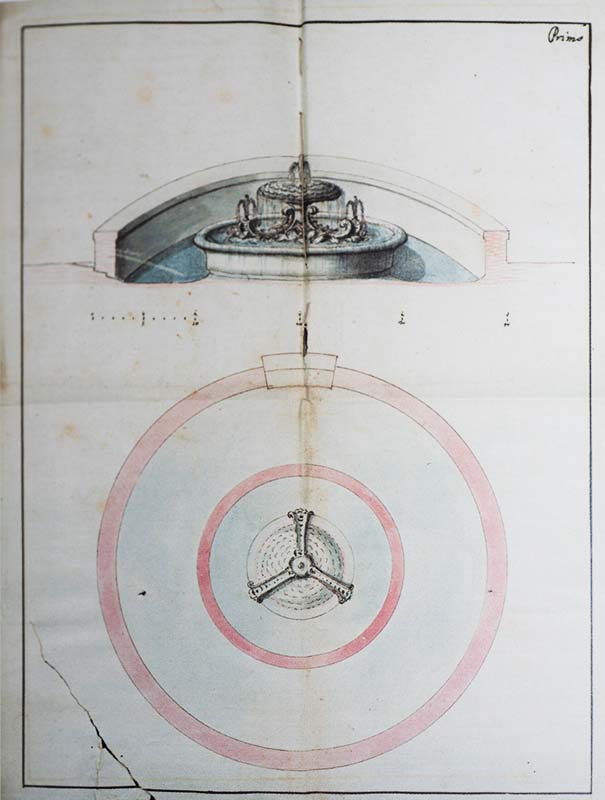

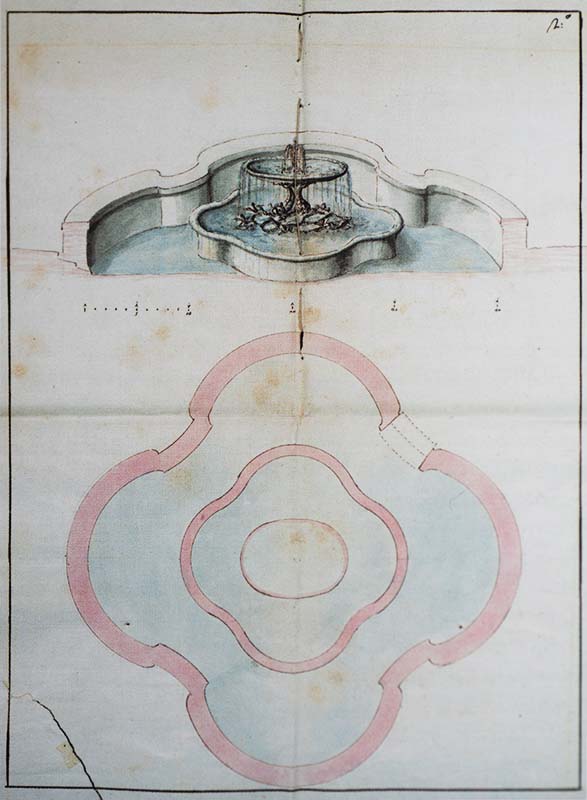

Nel 1729 lo scultore Carlo Monaldi (1683-1760) si vide commissionare una grande fontana, destinata al cortile maggiore dell’edificio. L’idea di portare l’acqua direttamente al palazzo apparteneva al cardinale veneziano Pietro Ottoboni (1610-1691), titolare di San Marco dal 1670 al 1677: assurto nel 1689 al soglio pontificio con il nome di Alessandro VIII, Ottoboni si era ricordato dell’edificio, assegnandogli a titolo gratuito sei once di acqua Paola.

Disegni relativi ad altrettante ipotesi progettuali per la fontana da erigere al centro del cortile del Palazzo nel 1730

A distanza di quarant’anni l’idea si tradusse in un’opera concreta grazie all’ambasciatore della Repubblica Barbon Morosini. L’opera, conclusa nel 1730 e tuttora al centro del cortile, traspose in marmo una delle più note e importanti cerimonie della Repubblica, Venezia sposa il mare.

Cortile del palazzo di Venezia con la fontana del Monaldi, in una litografia di Philippe Benoist del 1870

La fontana con Venezia sposa il mare dello scultore Carlo Monaldi nella sistemazione ottocentesca, con una fontanina e la coppia dei leoni stilofori oggi nell'atrio della Basilica di San Marco, in una foto di Robert Turnbull Macpherson del 1858

Per l’intero corso del diciottesimo secolo Palazzo Venezia continuò a essere frequentato da artisti. In molte circostanze si trattava di artisti veneti, che si rivolgevano all’ambasciatore di turno in cerca di protezione.

Palazzo degl'Ambasciatori di Venezia a Roma in un'incisione di Giovan Battista Piranesi

Piazza Venezia allestita per la Corsa dei Barberi in una tempera su carta di Francesco Mucinelli del 1781, conservata presso il Museo di Roma in Trastevere

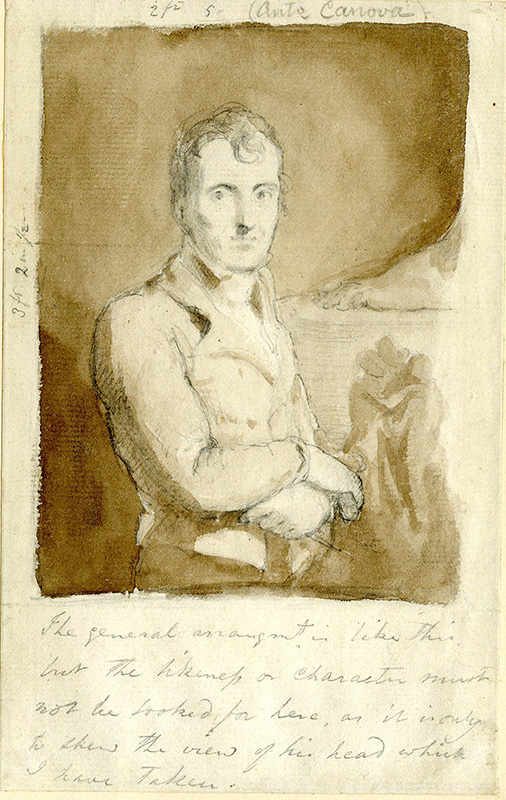

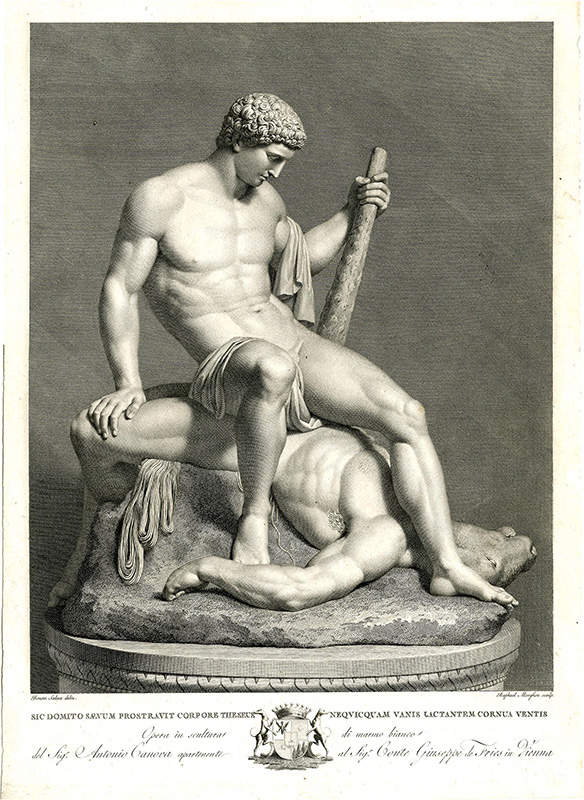

Questa linea culminò con Antonio Canova (1757-1822). Il grande scultore, giunto a Roma nel 1779, fu bene accolto dall’ambasciatore Girolamo Zulian (1730-1795). Zulian è passato alla storia come grande “intendente d’arte”: resosi subito conto della qualità dell’artista, il diplomatico gli offrì “casa (…) locale per lo studio”, più una pensione mensile di 25 ducati d’argento. Canova trasse immediato profitto dell’ospitalità, trascorrendo nell’edificio i successivi quattro anni. C’è ancora dell’altro. Zulian fornì il blocco di marmo per uno dei primi capolavori dell’artista, il Teseo e il Minotauro: l’opera, scolpita all’interno di Palazzo Venezia e conclusa nel 1782, si trova oggi al Victoria and Albert Museum di Londra.

Ritratto di Antonio Canova in un disegno dell'artista britannico Sir George Hayter, conservato al British Museum di Londra

Teseo e il Minotauro di Antonio Canova, realizzata tra il 1781 e il 1783, conservata presso il Victoria & Albert Museum di Londra

Teseo e il Minotauro di Antonio Canova in una riproduzione a stampa realizzata dall'incisore Raffaello Sanzio Morghen, che contribuì notevolmente alla divulgazione dell'opera dello scultore