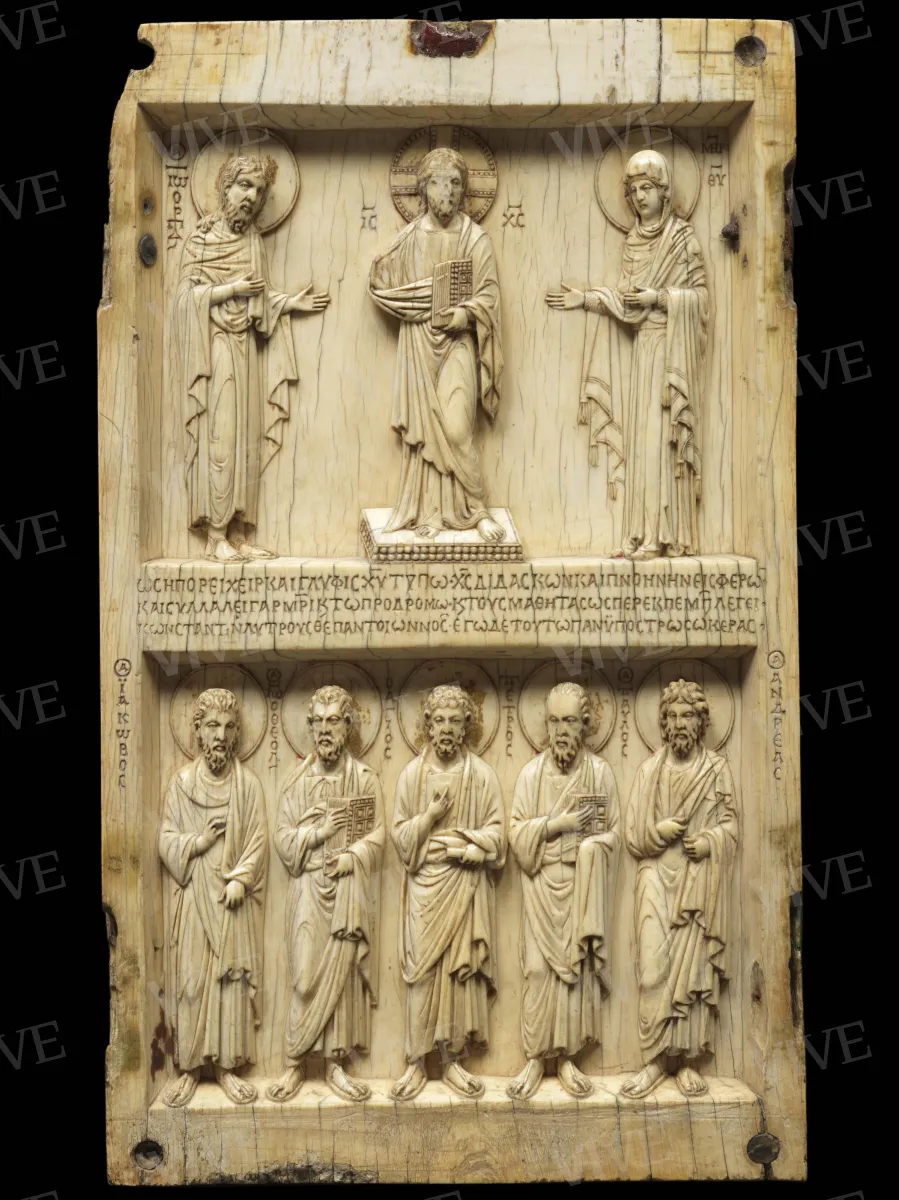

Trittico eburneo con Deesis e santi

Manifattura bizantina Metà del X secolo

Sul trittico eburneo sono intagliati la Deesis (iconografia di origine bizantina che prevede la presenza di Cristo affiancato dalla Vergine e da san Giovanni Battista in atto di preghiera per i peccatori) e numerosi santi. L'avorio, che conserva tracce di colore e doratura, è arricchito da iscrizioni incise in greco. L'opera, elegantissima sul piano della composizione e dello stile, venne realizzata probabilmente a Costantinopoli intorno alla metà del X secolo per l'imperatore bizantino Costantino VII Porfirogenito (913-959).

Sul trittico eburneo sono intagliati la Deesis (iconografia di origine bizantina che prevede la presenza di Cristo affiancato dalla Vergine e da san Giovanni Battista in atto di preghiera per i peccatori) e numerosi santi. L'avorio, che conserva tracce di colore e doratura, è arricchito da iscrizioni incise in greco. L'opera, elegantissima sul piano della composizione e dello stile, venne realizzata probabilmente a Costantinopoli intorno alla metà del X secolo per l'imperatore bizantino Costantino VII Porfirogenito (913-959).

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

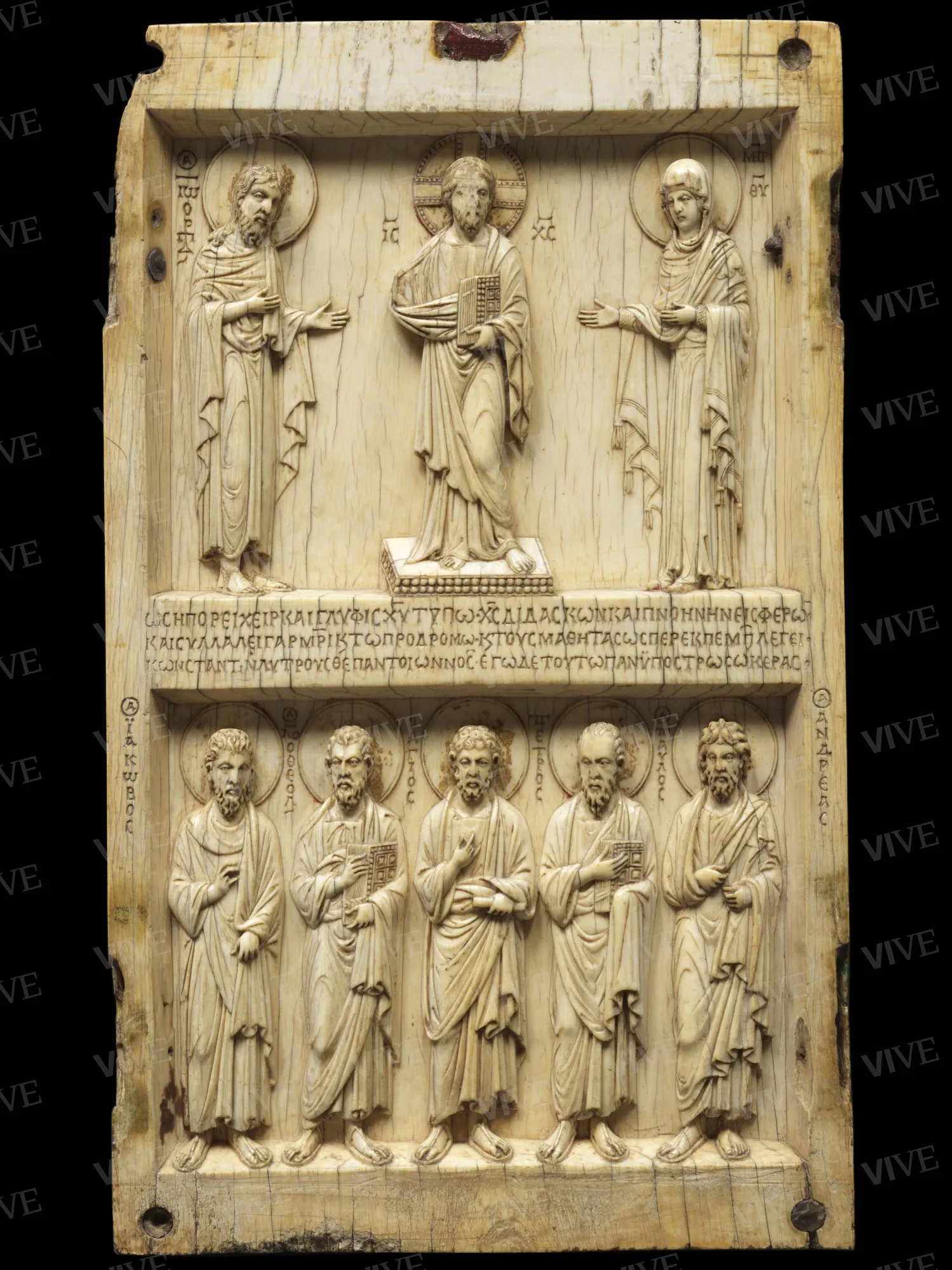

Il trittico d'avorio è un elegante prodotto costantinopolitano della metà del X secolo. Il pannello centrale è diviso, nella parte interna, in due registri da una lunga iscrizione in greco. Nella parte superiore vi è la Deesis, iconografia di origine bizantina che prevede la presenza di Cristo affiancato dalla Vergine e da san Giovanni Battista in atto di preghiera per i peccatori, ma qui presenta una curiosa variante: alla destra di Gesù compare il Battista e non Maria, come di consueto. Questa anomalia è stata spiegata con l’intento di assegnare alla figura maschile, ovvero alla figura del sesso corrispondente al committente, il posto più significativo (Kalavrezou 1997). Nel registro inferiore sono raffigurati Giacomo, Giovanni, Pietro, Paolo e Andrea, forse alludenti ai principali vescovati: Gerusalemme, Efeso, Roma e Costantinopoli (Weitzmann 2000, p. 19). Sulla parte retrostante della tavoletta centrale è intagliata una grande croce con una rosetta al centro e alla terminazione di ciascun braccio. Sulle ante laterali sono rappresentati santi in posizione eretta, due su ciascun registro, superiore e inferiore, separati anch’essi da iscrizioni in greco. I santi si differenziano per la veste e gli attributi: i guerrieri e i martiri vestono la clamide, cioè il mantello, e portano la spada o la croce, i vescovi indossano la penula o phelonion (un tessuto circolare con un foro in testa), l’omophorion (una stola decorata da croci e ricadente sulle spalle) e reggono il libro. Tutti sono rappresentati a figura intera e stanti, corredati di aureola – crocesignata quella di Cristo – e sono identificabili grazie ai nomi incisi in greco che li accompagnano. L’iscrizione del pannello centrale, che si dispiega sapientemente nello spazio a disposizione, invoca la protezione divina per un tale Costantino. La critica più recente identifica il personaggio citato con l’imperatore Costantino VII Porfirogenito (913-959), destinatario e forse committente dell’opera, ed è stato ipotizzato che le preghiere servissero anche a ristabilire lo stato di salute del basileus con conseguente datazione agli ultimi anni del suo regno (Oikonomides 1995, pp. 76-77) quando, sappiamo dalle fonti, non stava bene. Le iscrizioni sugli sportelli laterali esaltano i santi come difensori della fede e mediatori e la funzione di intercessione si allarga, dalla triade della Deesis, a tutti i personaggi intagliati nell’avorio. L’opera è stata pure interpretata alla luce dell’ideologia della vittoria militare imperiale ottenuta con il supporto della religione (Oikonomides 1995; Pentcheva 2010; Nelson 2011-2012) e di recente si è voluto riconoscere in questa rappresentazione una visione della corte di Cristo nel Giudizio Finale e un paradigma visuale per la struttura della corte del basileus (Eastmond 2015). Quale che sia la lettura corretta, è indubbio che essa appare affidata a un duplice canale: l’immagine e la parola.

La presenza di alcuni santi poco noti e collocati in una posizione ben visibile una volta chiuse le ante del trittico è stata spiegata come segno di una devozione individuale del committente arrivando a ipotizzare la provenienza dell’opera da una determinata chiesa della capitale dell’impero dedicata, appunto, a quei santi – i martiri Severiano e Agatonico – o almeno a uno dei due (Oikonomides 1995, pp. 71, 77), ipotesi non accolta da tutti, considerando la loro non visibilità quando il trittico è aperto (Eastmond 2015, pp. 83-84). L'inclusione di un altro santo, di fatto un po' estraneo, Areta, è stata giustificata con un particolare interesse da parte di Costantino VII (White 2013, p. 79). Si potrebbe ancora speculare sulla differenza nelle aureole dei personaggi: solo i due del registro superiore dell’ala a sinistra quando il trittico è aperto (san Teodoro Tirone e forse sant’Eustachio) presentano una cornice lavorata a ovoli e dentelli, si voleva sottolinearne l’importanza? Stavano a segnalare l'inizio della lettura? Per certo ai Padri della Chiesa è affidata la prima linea di difesa, compaiono infatti sugli sportelli quando il trittico è chiuso, mentre i santi militari sono all’interno, più vicini a Cristo, invertendo la "scenografia" che troviamo nelle decorazioni monumentali (Eastmond 2013; Eastmond 2015, p. 75).

L’oggetto poté avere funzione rituale (cerimonia imperiale o liturgica) o votiva; se ne è ipotizzato un utilizzo in viaggio quando era complicato o impossibile frequentare una chiesa (Eastmond 2013).

Sull’avorio sono visibili tracce di dorature (in particolare sulla tavoletta centrale) e di colore, ma non è possibile stabilire se vi fossero già in origine.

L’opera mostra figure voluminose, assenza di deformazioni anatomiche, piccole variazioni nelle pose, panneggi classicheggianti, misura, equilibrio ed eleganza, inserendosi pienamente nel periodo definito dalla letteratura critica “rinascenza macedone”.

L’oggetto è avvicinabile, per lo schema iconografico, ad altri due trittici eburnei, oggi conservati ai Musei Vaticani e al Louvre e datati tra X e XI secolo. Questi trittici mostrano un numero superiore di personaggi, la presenza di angeli, una maggiore ricchezza di dettagli e la figura di Cristo in trono. L’opera di Palazzo Venezia, per la sua semplicità compositiva e per la presenza delle iscrizioni che giustificano una creazione ad hoc, è stata riconosciuta da alcuni studiosi come primo esemplare, da cui dovettero discendere in sequenza gli altri due, ma probabilmente è errato interpretare queste opere in termini di originale e copie (Eastmond 2015).

Il trittico dedicato a Costantino è documentato a Roma almeno dal 1600 (Moretti 2012).

Simona Moretti

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Lacune nei bordi, il volto di Cristo è abraso, le cerniere sono perdute.

Iscrizioni

trittico chiuso, pannello sinistro, iscrizione centrale:

«MAPTΥC CΥNAΦΘEIC EN TPI-

CI ΘΥHΠOΛOIC : ΠICTOIC TO TPIT-

TON EΥMENIZETAI CEBAC :»;

trittico chiuso, pannello sinistro, iscrizione registro superiore:

«A[ΓIOC] B[ACI]ΛEIOC»;

trittico chiuso, pannello sinistro, iscrizione registro inferiore:

«A[ΓIOC] ΓPHΓOP[IOC] O ΘAΥMAT[ΟΥPΓOC]»;

trittico chiuso, pannello destro, iscrizione centrale:

«APXIEPEIC TPEIC EIC MECITEIAN

MIAN : KAI MARTΥC ECTI ΓHN

ΥΠOKLINEIN CTEΦEI :»;

trittico chiuso, pannello destro, iscrizioni registro superiore:

«A[ΓIOC] ΓPHΓOP[IOC] O ΘEOΛOΓOC

A[ΓIOC] IΩANNHC O XPΥCOCT[OMOC]

A[ΓIOC] KΛHMHC AΓKΥPAC»;

trittico chiuso, pannello destro, iscrizioni registro inferiore:

«A[ΓIOC] CEΥHPIANOC

A[ΓIOC] AΓAΘONIKOC

A[ΓIOC] NIKOΛAOC»;

trittico aperto, pannello centrale, iscrizione centrale:

ΩC HΠOPEI XEIP KAI ΓΛΥΦIC X[PICTO]Υ TΥΠΩ · X[PICTO]C ΔIΔACKΩN KAI ΠNOHN HN EICΦEPΩ[N] ·

KAI CΥΛΛAΛEI ΓAP M[HT]PI K[AI] TΩ ΠPOΔPOMΩ · K[AI] TOΥC MAΘHTAC ΩCΠEP EKΠEMΠ[ΩN] ΛEΓEI ·

KΩNCTANTIN[ON] ΛΥTPOΥCΘE ΠANTOIΩN NOC[ΩN] · EΓΩΔE TOΥTΩΠAN ΫΠOCTPΩCΩ KEPAC ·»;

trittico aperto, pannello centrale, registro superiore:

A[ΓIOC] IΩ[ANNHC] O ΠP[O]Δ[POMOC] I[HCOΥ]C X[PICTO]C M[HT]HP Θ[EO]Υ;

trittico aperto, pannello centrale, registro inferiore:

«A[ΓIOC] ÏAKΩBOC A[ΓIOC] IΩ[ANNHC] O ΘEOΛ[OΓOC] O AΓIOC ΠETPOC A[ΓIOC] ΠAΥLOC A[ΓIOC] ANΔPEAC»;

trittico aperto, pannello a sinistra, iscrizione centrale:

«ANAΞ O TEΥΞAC MAPTΥPΩN

THN TETPAΔA : TOΥTOIC TPO-

ΠOΥTAI ΔΥCMENEIC KATA KPAT[OC] :»;

trittico aperto, pannello a sinistra, iscrizioni registro superiore:

«A[ΓIOC] ΘEOΔΩP[OC] O THPΩN

A[ΓIOC] [...]C»;

trittico aperto, pannello a sinistra, iscrizioni registro inferiore:

«A[ΓIOC] ΠPOKOΠIOC

A[ΓIOC] APΕΘAC»;

trittico aperto, pannello a destra, iscrizione centrale:

«IΔOΥ ΠAPECTIN H TETPAKTΥC

MARTΥPΩN : TΩN APETΩN KO-

CMOΥCA TETPAΔI CTEΦOC :»;

trittico aperto, pannello a destra, iscrizioni registro superiore:

«[AΓIOC ΘEOΔΩPOC O CTP]ATHLAT[ΗC]

A[ΓIOC] ΓEΩPΓIOC»;

trittico aperto, pannello a destra, iscrizioni registro inferiore:

«A[ΓIOC] ΔHMHTPHOC

A[ΓIOC] EΥCTPATIOC».

Provenienza

Roma, Collezione Fulvio Orsini, documentato nel 1600;

Roma, basilica di San Giovanni in Laterano, primo quarto del XVII secolo;

Roma, Collezione Barberini, documentato dal 1628;

Roma, Biblioteca Casanatense, dal 1748;

Roma, Museo di Castel Sant’Angelo, arrivato nel 1914;

Roma, Museo di Palazzo Venezia, documentato dal 1920.

Esposizioni

Parigi, Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan, Exposition Internationale d’art byzantin, 28 maggio-9 luglio 1931, n. 96;

Ravenna, Chiostri francescani, Catalogo della mostra degli avori dell’Alto Medioevo, 9 settembre-21 ottobre 1956, n. 103;

Edimburgo, Royal Scottish Museum; Londra, Victoria and Albert Museum, Masterpieces of Byzantine Art, 23 agosto-13 settembre; 1 ottobre-9 novembre 1958, n. 68;

Atene, Zappeion Exhibition Hall, Byzantine Art, a European Art, 1 aprile- 15 giugno 1964, n. 69;

Venezia, Palazzo Ducale, Venezia e Bisanzio, 8 giugno-30 settembre 1974, n. 22;

Roma, Palazzo Venezia, Imago Mariae. Tesori d’arte della civiltà cristiana, 20 giugno-2 ottobre 1988, n. 11;

Ravenna, Museo Nazionale, Deomene. L’immagine dell’orante fra Oriente e Occidente, 25 marzo-24 giugno 2001, n. 124, fig. 124;

Roma, Museo Nazionale del Palazzo Venezia, Sala Altoviti, Cipro e l’Italia al tempo di Bisanzio. L’Icona Grande di San Nicola tis Stegis del XIII secolo restaurata a Roma, 23 giugno-26 luglio 2009, n. 2.

Fonti e documenti

Los Angeles, UCLA Library, Department of Special Collections, Manuscripts Division, Orsini wills 16, bx. 240-241, fasc. 42, 21 gennaio 1600 [testamento di Fulvio Orsini];

Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 2 inf., f. 116r [copia dell’inventario della collezione di Fulvio Orsini];

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Barb., Arm. 155, Inventario della Guardarobba, 1626-1631, f. 90v [inventario del cardinale Francesco Barberini, 1628];

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 5635, Inventario della Guardarobba, 1631-1636, f. 61r [inventario del cardinale Francesco Barberini, 1631];

Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. Cas. 433, Libro autentico dell’Introito ed Esito della Eredità Casanatense comincia dal dì. 8. Gennaro 1748, f. 6r [registro delle accessioni: documentazione della vendita del trittico da parte di Giovanni Antonio Costanzi alla Biblioteca Casanatense];

Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale, AA.BB.AA., Div. I 1908-1924, b. 213, fasc. 1033 [documentazione sul passaggio del trittico eburneo dalla Biblioteca Casanatense al Museo di Castel Sant’Angelo].

Bibliografia

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia. Museo e grandi sale, Bologna 1925, p. 71, tav. s.n.;

Goldschmidt Adolph, Weitzmann Kurt, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. Jahrhunderts, II, Berlin 1934 (rist. Berlin 1979), p. 33, n. 31, tavv. X e LXIII;

Kantorowicz Ernst, Ivories and Litanies, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 5, 1942, pp. 56-81;

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 292, figg. pp. 292-293;

Walter Christopher, Two Notes on the Deësis, in «Revue des Études Byzantines», 26, 1968, pp. 311-336 (p. 314 e fig. 2; rist. in Walter Christopher, Studies in Byzantine Iconography, London 1977, pp. 311-336;

Cutler Anthony, The Hand of the Master: Craftmanship, Ivory, and Society in Byzantium (9th-11th centuries), Princeton 1994, pp. 157-158, 208-212, fig. 176;

Cutler Anthony, From Loot to Scholarship: Changing Modes in the Italian Response to Byzantine Artifact ca. 1200-1750, in «Dumbarton Oaks Papers», 49, 1995, pp. 237-268, n. 122;

Oikonomides Nicholas, The Concept of “Holy War” and Two Tenth-century Byzantine Ivories, in Miller Timothy S., Nesbitt John (a cura di), Peace and War in Byzantium, Essays in Honor of George T. Dennis, S.J., Washington, D.C., 1995, pp. 61-86;

Guillou André, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Rome 1996, pp. 51-53, n. 50, tavv. 30-32;

Kalavrezou Ioli, Helping Hands for the Empire: Imperial Ceremonies and the Cult of Relics at the Byzantine Court, in Maguire Henry (a cura di), Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington 1997, pp. 53-79;

Weitzmann Kurt, Le icone di Costantinopoli, in Weitzmann Kurt, Le icone (1981), Milano 2000 (ed. riveduta e aggiornata), pp. 14-81;

Durand Jannic, Durand Maximilien, À propos du triptyque «Harbaville»: quelques remarques d’iconographie médio-byzantine, in Durand Maximilien (a cura di), Patrimoine des Balkans. Voskopojë sans frontières 2004, Paris 2005, pp. 133-155, 181, tavv. XXIII-XXVIII;

Pittiglio Gianni, Trittico Casanatense, in Barberini Maria Giulia, Sconci Maria Selene (a cura di), Guida al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, con prefazione di Strinati Claudio, Roma 2009, p. 55, n. 50;

Flamine Marco, Gli avori del «gruppo di Romano». Aspetti e problemi, in «Acme», 63, 2010, 2, pp. 121-152;

Pentcheva Bissera V., Icone e potere. La Madre di Dio a Bisanzio (2006), Milano 2010, pp. 110-112;

Pentcheva Bissera V., The Sensual Icon. Space, Ritual and the Senses in Byzantium, University Park, PA, 2010a, pp. 179-180;

Rhoby Andreas, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst, Wien 2010 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, 2), Nr. E126-130, pp. 337-342, figg. 100-102 alle pp. 527-528;

Nelson Robert S., “And So, With the Help of God”. The Byzantine Art of War in the Tenth Century, in «Dumbarton Oaks Papers», 65-66, 2011-2012 (2012), pp. 169-192, fig. 15;

Moretti Simona, Viaggio di un trittico eburneo da Costantinopoli a Roma. Note in margine al "Corpus degli oggetti bizantini in Italia", in Acconcia Longo Augusta, Cavallo Guglielmo, Guiglia Alessandra, Iacobini Antonio (a cura di), La Sapienza bizantina. Un secolo di ricerche sulla civiltà di Bisanzio all’Università di Roma, Atti della Giornata di studi (Roma, Sapienza Università di Roma, 10 ottobre 2008), Roma 2012, pp. 225-244;

Eastmond Antony, The Glory of Byzantium and Early Christendom, London 2013, pp. 142-143, n. 139;

White Monica, Military Saints in Byzantium and Rus, 900-1200, Cambridge 2013, pp. 78-80;

Moretti Simona, Roma bizantina. Opere d’arte dall’impero di Costantinopoli nelle collezioni romane, Roma 2014, pp. 58, 66-70, 79, 226-232, n. 16, 270-273 et passim, figg. 14a/b-17a/b, 27, 94a/b;

Eastmond Antony, The Heavenly Court, Courtly Ceremony, and the Great Byzantine Ivory Triptychs of the Tenth Century, in «Dumbarton Oaks Papers», 69, 2015, pp. 71-114.