Transenna con due donatori

Giovanni di Stefano da Siena 1372

La transenna era il fronte del ciborio che conteneva l’icona mariana dell’Aracoeli. Smontato intorno alla seconda metà del XVI secolo, il suo aspetto è stato ricostruito sulla base di frammenti superstiti e di notizie documentarie. La transenna ha avuto un ruolo di primo piano in questa restituzione per la presenza dei committenti (Francesco e Catherina Felici), per l'iscrizione che ricorda anche la data del 1372 e per il suo stato conservativo che ha consentito di individuare il milieu figurativo di riferimento in Giovanni di Stefano, architetto e scultore senese attivo a Roma dal 1368.

La transenna era il fronte del ciborio che conteneva l’icona mariana dell’Aracoeli. Smontato intorno alla seconda metà del XVI secolo, il suo aspetto è stato ricostruito sulla base di frammenti superstiti e di notizie documentarie. La transenna ha avuto un ruolo di primo piano in questa restituzione per la presenza dei committenti (Francesco e Catherina Felici), per l'iscrizione che ricorda anche la data del 1372 e per il suo stato conservativo che ha consentito di individuare il milieu figurativo di riferimento in Giovanni di Stefano, architetto e scultore senese attivo a Roma dal 1368.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

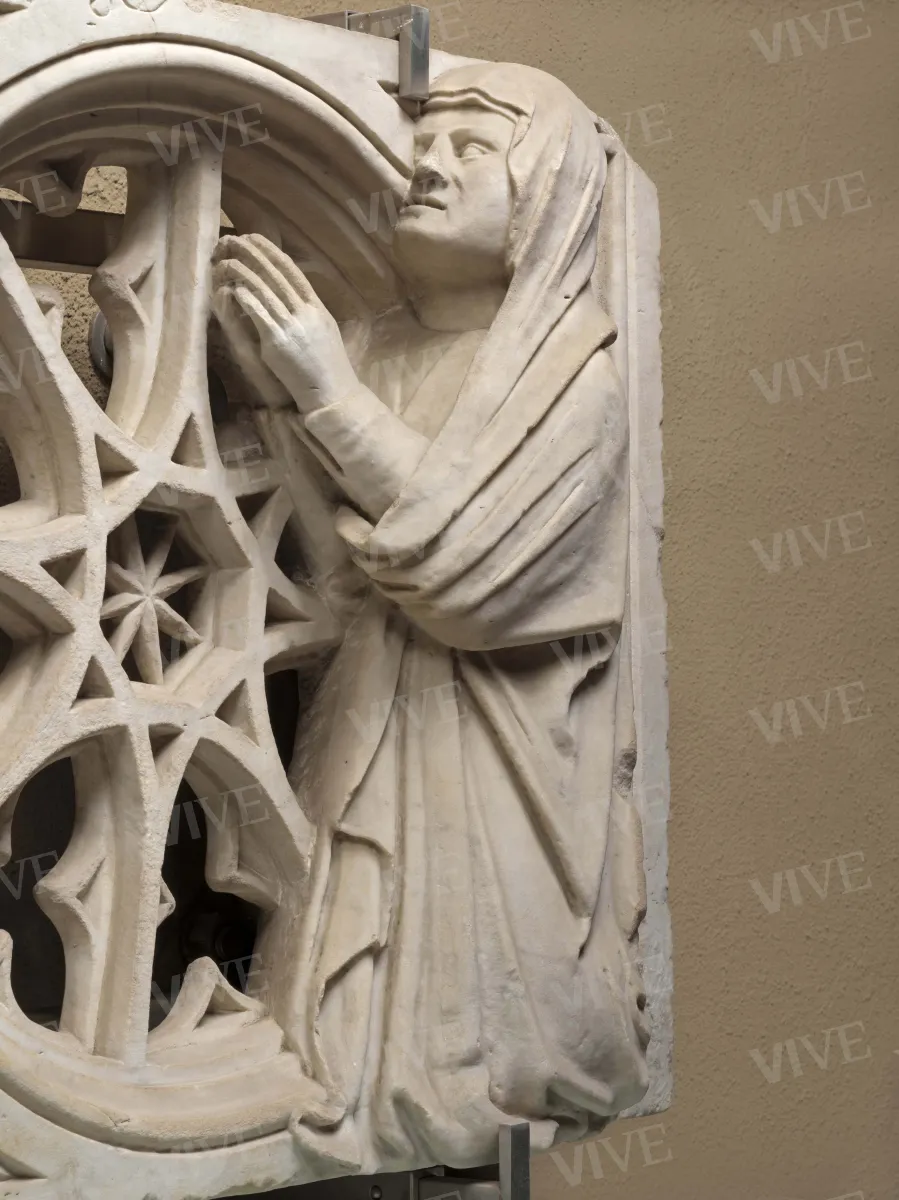

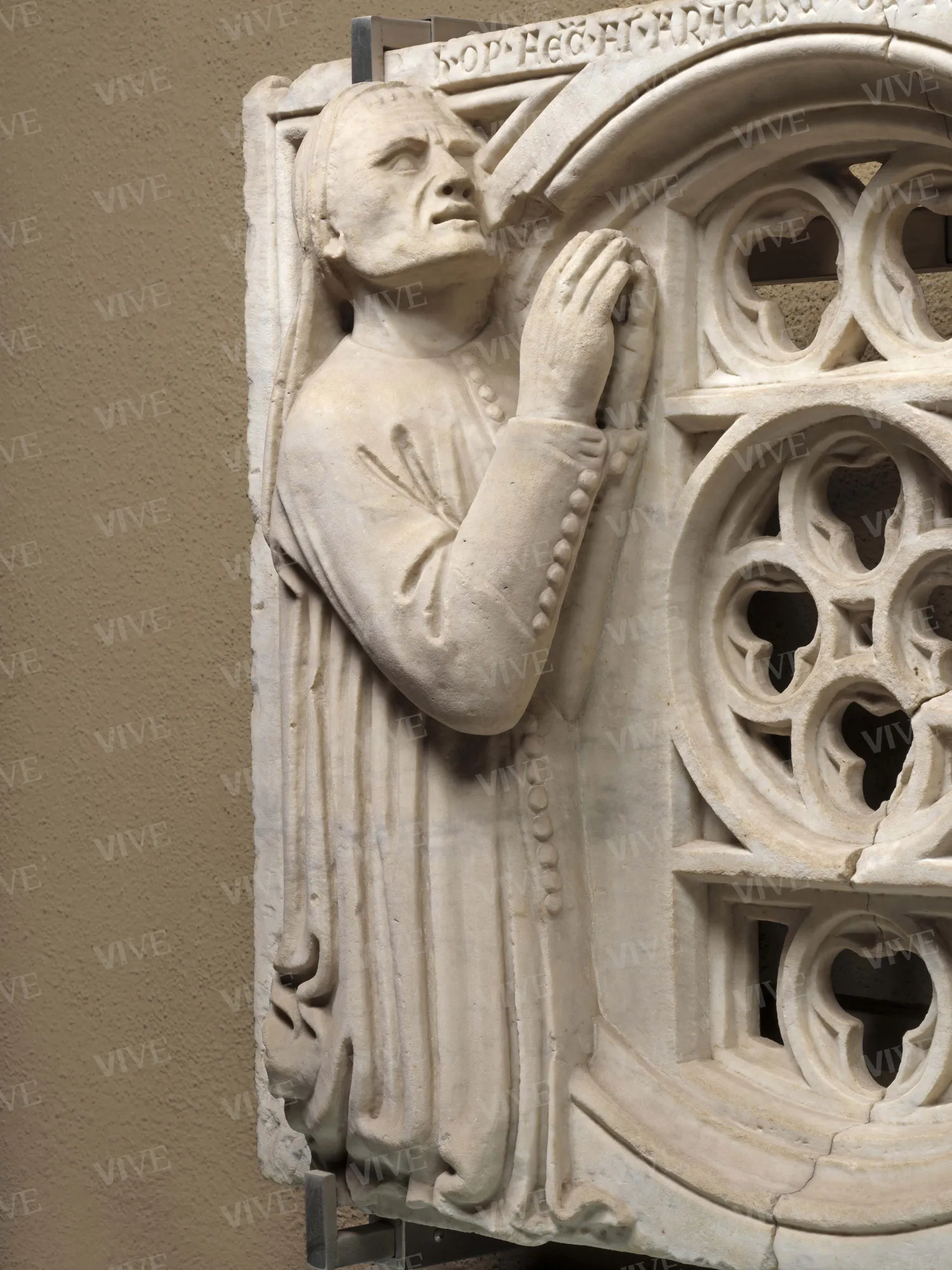

Questa transenna marmorea con donatori era il fronte del ciborio che conteneva l’icona mariana dell’Aracoeli. Smontato purtroppo intorno alla seconda metà del Cinquecento, il suo aspetto è stato ricostruito (Bolgia 2005; Bolgia 2017, pp. 348-388) sulla base di frammenti superstiti e di notizie documentarie dirette e indirette. La transenna ha avuto un ruolo di primo piano in questa restituzione in quanto caratterizzata dalla presenza dei due committenti, identificati a partire dall’iscrizione che ricorda il nome del notaio Francesco Felici e la data di esecuzione del 1372. Piuttosto deduttiva l’identificazione della donatrice con Catherina Felici, moglie di Francesco, secondo quanto tramandato anche da numerose testimonianze contenute nella letteratura erudita.

La transenna ha avuto, inoltre, un ruolo importante nella definizione della cultura figurativa di riferimento del perduto ciborio. Questo è stato ricondotto al milieu di Giovanni di Stefano (Santangelo 1954; Bolgia 2005; D’Alberto 2013; Bolgia 2017), architetto e scultore senese che nel 1366 lavora all’ospedale di Santa Maria della Scala a Siena e che nel 1368 è già attivo a Roma, con ogni probabilità nel cantiere di San Giovanni in Laterano, dove papa Urbano V gli affida l’erezione del ciborio dei Principi degli Apostoli.

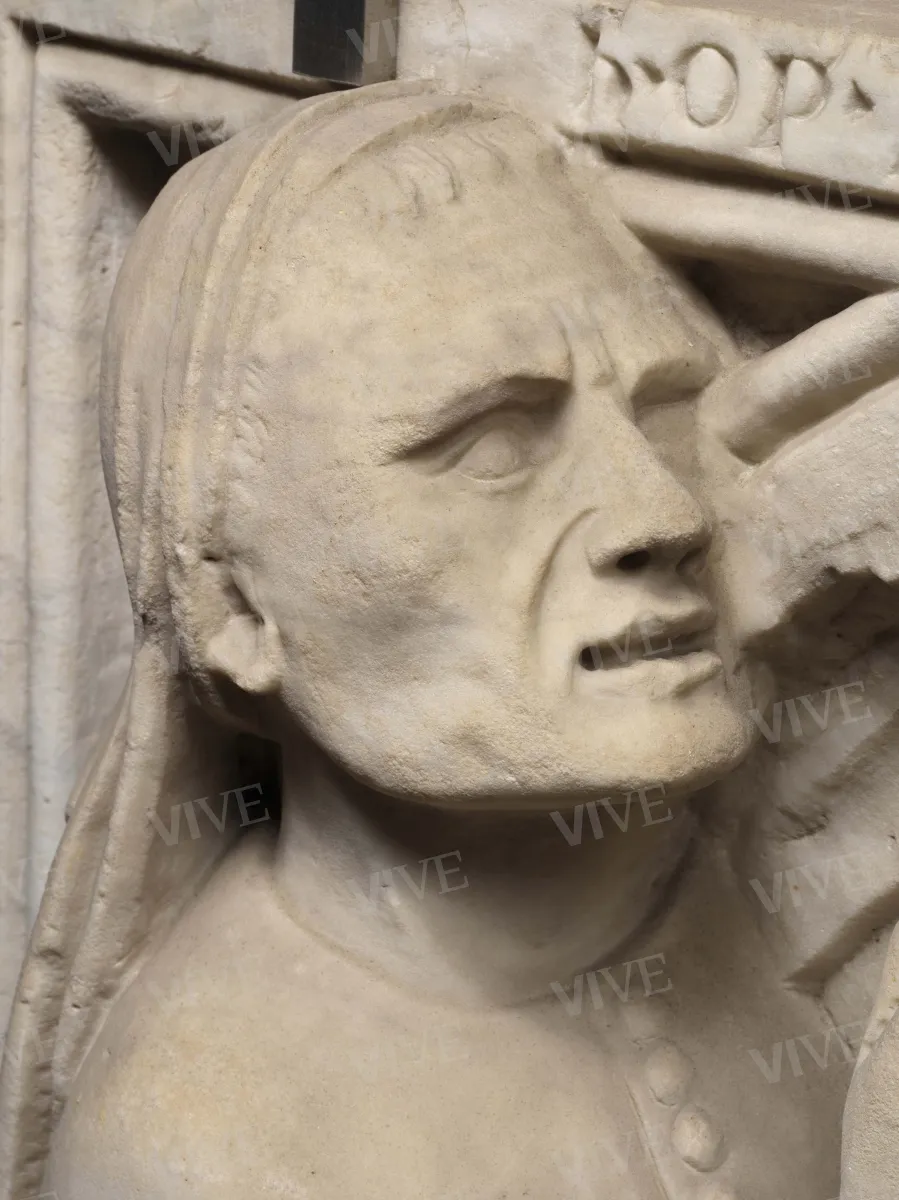

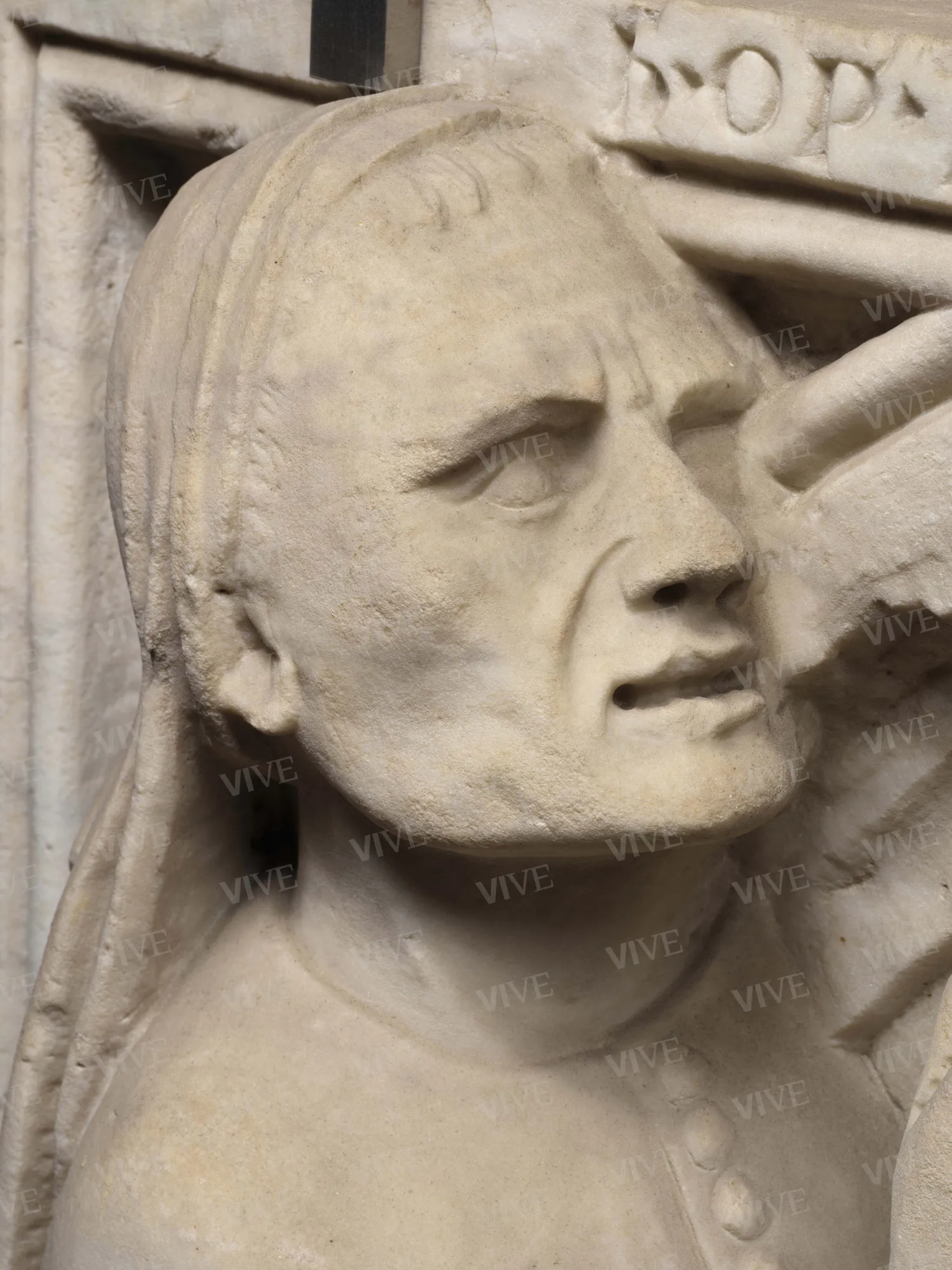

La cultura figurativa di Giovanni di Stefano si esempla sulla lezione di Giovanni Pisano, che aveva studiato nel duomo di Siena e dal quale eredita la ricchezza decorativa dei panneggi e la monumentale ed espansa volumetria delle forme. Le opere romane sono caratterizzate anche da una prima riflessione sugli autografi di Arnolfo di Cambio e al tempo stesso arricchite di una forte componente transalpina che Giovanni assimila lavorando nei cantieri papali urbaniani dove sono presenti maestri francesi. In breve tempo Giovanni riesce ad avere il monopolio delle principali committenze scultoree a Roma. È richiesto in modo trasversale. Non solo dai pontefici e dai dignitari della curia papale ma anche dai rappresentanti dell’alta borghesia romana, fra i quali per l’appunto Francesco Felici. Molto probabilmente perché Giovanni era riuscito in poco tempo a organizzare una bottega operosa la cui sigla stilistica non era semplicemente ripiegata sul passato, ma sperimentatrice delle nuove istanze “pre umanistiche” che preparano l’arrivo a Roma, nel corso dell’ultima decade del secolo, di Giovanni d’Ambrogio, Lorenzo di Giovanni e Piero di Giovanni Tedesco. Tutte queste componenti si leggono distintamente nella lastra Felici.

Il modo di lavorare la pietra è frutto infatti di una riflessione su Giovanni Pisano. Lo studio del suo illustre omonimo gli consente di realizzare un trattamento del panneggio attraverso profondi solchi tubolari e larghe pieghe a “V” che riescono sempre a dialogare con i corpi sottostanti e le pose dei due oranti. La profondità dei solchi applicata ai panneggi è per altro commisurata al criterio di visibilità della lastra. Questa, posizionata piuttosto in alto, sormontava le colonne frontali del baldacchino costituendo al tempo stesso la base della tribuna predisposta per accogliere l’icona mariana dell’Ara Coeli. La creazione di due piani di posa in cui il primo è dedicato ad accogliere le figure, scolpite a mezzotondo, e il secondo è caratterizzato da una tessitura geometrica che fa da scenografia ai soggetti rappresentati, è una soluzione compositiva presente nei retabli gotici francesi, già a partire dagli esemplari di primo Duecento (in particolare il retablo della Crocifissione di Saint-Denis di Parigi). L’aggiornamento transalpino del linguaggio stilistico di Giovanni di Stefano si coglie per altro anche nel traforo della transenna che compone tre rosoni qualificati da disegni differenti fra loro, ma tutti basati sul motivo trilobo. Il rosone di sinistra, quello al quale è addossato Francesco Felici, è spartito in nove campi, ognuno dei quali riempito da coppie di clipei trilobati a tutto sesto. Il trilobo a sesto acuto, invece è dominante nel rosone di destra. Si ripete otto volte inquadrato da archetti ogivali a formare una stella a otto punte. Il rosone centrale purtroppo fratturato nel mezzo è ottenuto infine dall’intersezione di otto circonferenze che disegnano un fiore i cui petali ospitano al loro interno un motivo trilobo che traduce in microarchitettura le forme di una monofora a sesto acuto.

Questa transenna dell’Aracoeli per il suo partito decorativo è stata giustamente messa in relazione con due lastre molto simili conservate sulla parete nord del chiostro dell’ex monastero dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino. Le similitudini fra i pezzi marmorei sono talmente forti che per molti anni si è ritenuto che anche le lastre dell’Aventino provenissero dal perduto ciborio dell’Aracoeli (Santangelo 1954). Soltanto grazie a un importante studio di Manuela Gianandrea (2009) si è potuto stabilire che queste facevano parte di un altro ciborio, purtroppo anch’esso andato perduto, eretto nella chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio e adibito alla conservazione ed esposizione dell’icona mariana qui conservata e per altro esemplata sul prototipo dell’Aracoeli.

Il raffinato goticismo sin qui delineato si coniuga, infine, con uno sperimentalismo pre-umanistico riscontrabile in particolare nelle caratterizzazioni ritrattistiche dei volti dei due oranti e nella resa delle loro vesti aggiornate sulla moda tardo trecentesca.

Claudia D’Alberto

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Discreto. Il rosone centrale risulta fratturato nel mezzo. In una fotografia di repertorio pubblicata da Bolgia (2005) ed erroneamente definita come “tratta da Santangelo 1954”, il rosone centrale è integrato da un rifacimento in gesso. Bolgia afferma che questa integrazione sia stata rimossa dopo il 1954 e prima del 2000. In realtà in Santangelo 1954 la lastra appare già priva di gran parte della filigrana marmorea. In una schedina inventariale, non datata, ma posteriore alla scheda OA redatta da Alessandro Tomei nel 1979, si attesta per la prima volta che “manca gran parte del rosone centrale”.

Restauri e analisi

Restauri: 1984; 2000; 2002-2003.

Iscrizioni

«H(oc) OP(us) FEC(it) FI(eri) FRANCISC(us)»;

«DE FELICIB(us) AD HONORE(m)»;

«GLORIOSE […] MCCCLXXII».

Provenienza

Roma, chiesa di Santa Maria in Aracoeli;

Roma, Tabularium Capitolino, 1888;

Roma, Museo di Castel Sant’Angelo, 1911;

Roma, Museo di Palazzo Venezia, dal 1920.

Bibliografia

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo delle sculture, Roma 1954, pp. 11-12;

Bolgia Claudia, The Felici Icon Tabernacle (1372) at S. Maria in Aracoeli Reconstructed: Lay Patronage, Sculpture, and Marian Devotion in Trecento Rome, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», LXVIII (2005), pp. 27-72;

Gianandrea, in Barberini Maria Giulia, Tracce di Pietra. La collezione dei marmi di Palazzo Venezia, Roma 2008, pp. 222-224, n. 57;

Gianandrea Manuela, Le lastre gotiche nel chiostro dell’ex convento dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino. Un’ipotesi per il perduto ciborio dell’immagine mariana e una riflessione sui cibori per icona nel tardo medioevo romano, in «Studi romani», LVII (2009), 1/4, pp. 164-181;

D’Alberto Claudia, Roma al tempo di Avignone. Sculture nel contesto, in «Saggi di Storia dell’Arte», Roma 2013, pp. 177-178;

Bolgia Claudia, Reclaiming the Roman Capitol: Santa Maria in Aracoeli from the Altar of Augustus to the Franciscans, c. 500-1450, London 2017.