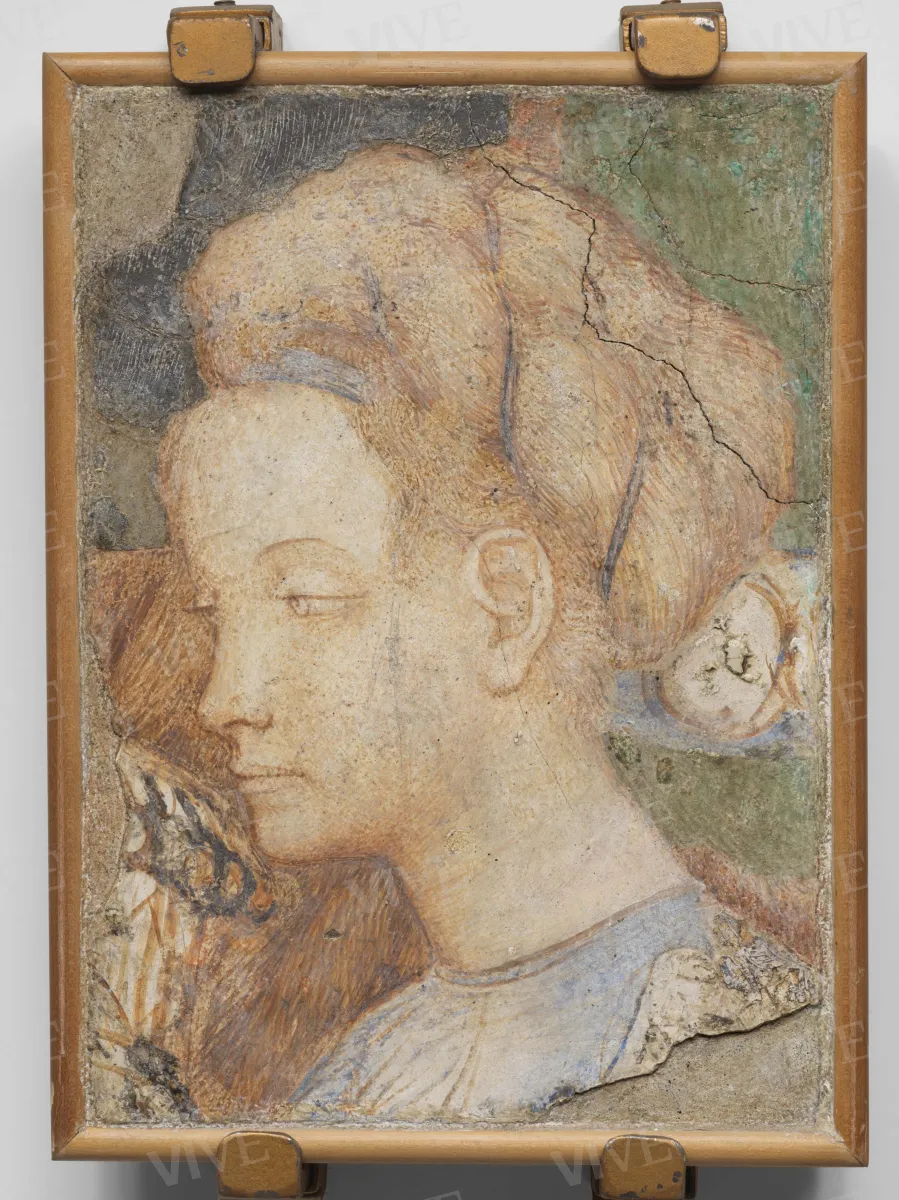

Testa femminile

Antonio di Puccio detto Pisanello 1430-1435

Il frammento d’affresco staccato, attribuito a Pisanello, rappresenta una giovane testa femminile. Sebbene non lo si possa dimostrare inequivocabilmente, è stata più volte ipotizzata una sua provenienza dalle perdute Storie del Battista realizzate nella basilica romana di San Giovanni in Laterano.

Il frammento d’affresco staccato, attribuito a Pisanello, rappresenta una giovane testa femminile. Sebbene non lo si possa dimostrare inequivocabilmente, è stata più volte ipotizzata una sua provenienza dalle perdute Storie del Battista realizzate nella basilica romana di San Giovanni in Laterano.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Acquisito per prelazione dallo Stato italiano, il frammento d’affresco raffigurante la testa di una giovane donna è entrato a far parte del Museo di Palazzo Venezia nel 1922; in precedenza si trovava nella collezione del pittore e antiquario romano Attilio Simonetti (1843-1925). Riguardo all’originario contesto della figurazione, non si dispone invece di notizie sicure, sebbene sia stato più volte ipotizzato un collegamento con le perdute Storie del Battista nella basilica di San Giovanni in Laterano (da ultimo: De Marchi 2020), affidate da papa Martino V a Gentile da Fabriano, ma rimaste incompiute alla sua morte (1427). Del seriore coinvolgimento di Pisanello (ante 22 novembre 1395-1455) nel cantiere decorativo, proseguito durante il pontificato di Eugenio IV, rimane testimonianza sia nelle fonti d’archivio coeve (i pagamenti all’artista risalgono al 1431-1432: un’edizione in Documenti e fonti 1995, pp. 45-46) sia nelle menzioni letterarie che si susseguirono numerose dal Quattrocento al XVII secolo (per un ragguaglio: De Marchi 1998, pp. 188-197).

Se gli interrogativi relativi alla presunta provenienza romana e alle possibili proposte sul piano iconografico non risultano a oggi facilmente risolvibili, una datazione al principio degli anni trenta non andrebbe comunque a contrastare con i dati emersi dall’analisi dello stile. Come fin da subito è stato evidenziato dalla critica (Boskovits 1973, pp. 25-26, 116-117; Degenhart 1973, pp. 398-399; Ragghianti 1974, p. 50, nota 3), vi sono analogie stringenti (fisiognomiche, espressive, nella sofisticata acconciatura) tra il frammento murale di Palazzo Venezia e una delle figure femminili che popolano il ciclo cavalleresco riscoperto a Mantova fra la fine degli anni sessanta e l’avvio degli anni settanta del Novecento (Paccagnini 1967 e 1972), un’impresa dalla dibattuta cronologia. A favore di una collocazione temporale alta, non distante dagli affreschi Brenzoni eseguiti nella chiesa di San Fermo Maggiore a Verona (1426) parlano, per esempio, una rappresentazione dello spazio meno sviluppata rispetto a quella messa a punto nella cappella Pellegrini in Sant’Anastasia (1437-1438), o alcuni effetti di luce, memori di soluzioni gentiliane (Bellosi 1992, trad.it. 2000). Ancora al monumento Brenzoni fa pensare la testa della dama romana, che, come la decorazione del Palazzo Ducale di Mantova, dovette cadere in quell’intervallo di tempo compreso fra i due interventi veronesi poc’anzi ricordati (da ultimo: De Marchi 2020).

Alessandra Caffio

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Discreto.

Restauri e analisi

1973

Provenienza

Roma, Collezione Simonetti.

Esposizioni

Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Il polittico degli Zavattari in Castel Sant’Angelo. Contributi per la pittura tardogotica lombarda, 1984;

Milano, Palazzo Reale, Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, 1988;

Parigi, Musée du Louvre, Pisanello. Le peintre aux sept vertus, 6 maggio-5 agosto 1996, n. 47;

Verona, Museo di Castelvecchio, Pisanello, 8 settembre-8 dicembre 1996;

Roma, Scuderie Papali al Quirinale, Rinascimento. Capolavori dei musei italiani. Tokyo – Roma 2001, 13 settembre 2001-6 gennaio 2002;

Fabriano, Spedale di Santa Maria del Buon Gesù, Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento, 21 aprile-23 luglio 2006;

Roma, Museo del Corso, Il ’400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino, 29 aprile-7 settembre 2008;

Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, I papi della memoria. La storia di alcuni grandi Pontefici che hanno segnato il cammino della Chiesa e dell’Umanità ed Opere recuperate dall’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, 28 giugno-8 dicembre 2012;

Mantova, Museo di Palazzo Ducale, Pisanello. Il tumulto del mondo, 7 ottobre 2022-8 gennaio 2023.

Bibliografia

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, p. 41;

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 221;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale. 3. I dipinti del museo di Palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, p. 10, n. 144;

Paccagnini Giovanni, Il ritrovamento del Pisanello nel Palazzo Ducale di Mantova, in «Bollettino d’arte», s. V, LII, 1967, pp. 17-19;

Paccagnini Giovanni, Pisanello e il ciclo cavalleresco di Mantova, Milano 1972;

Boskovits Miklós, Pittura umbra e marchigiana fra Medioevo e Rinascimento. Studi nella Galleria Nazionale di Perugia, Firenze 1973, pp. 25-26 e 117, fig. 86;

Degenhart Bernhard, Pisanello in Mantua, in «Pantheon», XXXI, 1973, pp. 364-411 (p. 398, fig. 40, p. 401, p. 410, note 91-92);

Ragghianti Carlo Ludovico, Il Maestro di Sant’Apollinare, 2, in «Critica d’Arte», XX n.s., 1974, 135, pp. 35-50, figg. 33 e 50, nota 3;

Paccagnini Giovanni, Note sulla formazione e la tecnica del ciclo cavalleresco della "sala del Pisanello", in Mantova e i Gonzaga nella civiltà del Rinascimento, atti del convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e dall’Accademia Virgiliana (Mantova 1974), Verona 1978, pp. 191-215;

Brandi Cesare, Disegno della pittura italiana, Torino 1980, pp. 207-208;

Cadei Antonio, Gli Zavattari nella civiltà pittorica padana del primo Quattrocento, in Ghidoli Alessandra (a cura di), Il polittico degli Zavattari in Castel Sant’Angelo. Contributi per la pittura tardogotica lombarda, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 1984), Firenze 1984, p. 22;

Osano Shigetoshi, Giovanni Badile collaboratore del Pisanello? Contributo alla datazione del ciclo cavalleresco di Mantova, in «Quaderni di Palazzo Te», 7, 1987, pp. 9-22, figg. 15, 16, note pp. 21-22;

Righetti Tosti-Croce Marina, Su di una attribuzione al Pisanello: il ritratto di Palazzo Venezia, in «Arte medievale», I, 1987, pp. 205-213;

Boskovits, in Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1988), Milano 1988, p. 79, fig. 32 e n. 69, pp. 248-249;

Bellosi Luciano, The Chronology of Pisanello’s Mantuan Frescoes rReconsidered, in «The Burlington Magazine», CXXXIV, 1992, pp. 657-660, [trad. it. in Bellosi Luciano, Come un prato fiorito. Studi sull’arte tardogotica, Milano 2000, pp. 209-213];

Cordellier Dominique (a cura di), Documenti e fonti su Pisanello (1395-1581 circa), in «Verona illustrata. Rivista del Museo di Castelvecchio», 8, 1995;

Castrichini Marcello, Pisanello. Restauri e interpretazioni, Todi 1996, pp. 55, figg. 53 e 62;

Franco, in Puppi Lionello (a cura di), Pisanello. Una poetica dell’inatteso, Cinisello Balsamo 1996, pp. 59-60, n. 3;

Mœnch, in Cordellier Dominique, Marini Paola (commissaires de l’exposition) Pisanello. Le peintre aux sept vertus, catalogo della mostra (Parigi, Musée du Louvre, 6 maggio-5 agosto 1996), Paris 1996, p. 95, n. 47;

Mœnch, in Marini Paola (a cura di), Pisanello, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 8 settembre-8 dicembre 1996), Milano 1996, pp. 122-123, n. 19;

De Marchi Andrea, Gentile da Fabriano et Pisanello à Saint-Jean de Latran, in Cordellier Dominique, Py Bernadette (a cura di), Pisanello, Actes du colloque (Parigi 1996), Paris 1998, pp. 161-213, nota 71;

Feil Silke, Antonio di Puccio di Giovanni de Cereto, gen. Pisanello. Neue Forschungen und Studien zum Pisanello-Jahr, in «Kunstchronik», 51, 1998, pp. 228-242;

Boskovits Miklós, Pisanello e gli altri. Un bilancio delle ricerche sulla pittura tra Lombardia e Veneto all’inizio del Quattrocento, in «Arte cristiana», LXXXVII, 1999, pp. 331-346, fig. 3;

Morozzi, in Paolucci Antonio (a cura di), Rinascimento. Capolavori dei musei italiani. Tokyo – Roma 2001, catalogo della mostra (Roma, Scuderie Papali al Quirinale, 13 settembre 2001-6 gennaio 2002), Ginevra-Milano 2001, pp. 136-137, n. II.26;

Syson Luke, Gordon Dillian (a cura di), Pisanello. Painter to Renaissance Court, catalogo della mostra (Londra, National Gallery, 24 ottobre 2001-13 gennaio 2002), London 2001, pp. 18-19;

Degenhart Bernhard, Schmitt Annegrit, Corpus der italienischen Zeichnungen 1300-1450. Teil III · Verona. Pisanello und seine Werkstatt, München 2004, I, pp. 129, 131, fig. 106;

Bartoli, in Laureati Laura, Mochi Onori Lorenza (a cura di), Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento, catalogo della mostra (Fabriano, Spedale di Santa Maria del Buon Gesù, 21 aprile-23 luglio 2006), Milano 2006, pp. 310-311;

Bernardini Maria Grazia, Il ciclo perduto in San Giovanni in Laterano: un problema ancora aperto, in Bernardini Maria Grazia, Bussagli Marco (a cura di), Il ’400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino, catalogo della mostra (Roma, Museo del Corso, 29 aprile-7 settembre 2008), Milano 2008, I, pp. 119-125;

Sconci, in Bernardini Maria Grazia, Bussagli Marco (a cura di), Il ’400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino, catalogo della mostra (Roma, Museo del Corso, 29 aprile-7 settembre 2008), Milano 2008, II, pp. 207-208, n. 115;

Sconci, in Ghia Giulia Silvia (a cura di), I papi della memoria. La storia di alcuni grandi Pontefici che hanno segnato il cammino della Chiesa e dell’Umanità ed Opere recuperate dall’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 28 giugno-8 dicembre 2012), p. 144, n. II,7;

De Marchi Andrea, Reconsidering the Traces of Gentile da Fabriano and Pisanello in The Lateran Basilica, in Bosman Lex, Haynes Ian, Liverani Paolo (a cura di), The Basilica of Saint John Lateran to 1600, Cambridge 2020, pp. 379-399;

Caffio, in L’Occaso Stefano (a cura di), Pisanello. Il tumulto del mondo, catalogo della mostra (Mantova, Museo di Palazzo Ducale, 7 ottobre 2022-8 gennaio 2023), pp. 102-103, n. II.