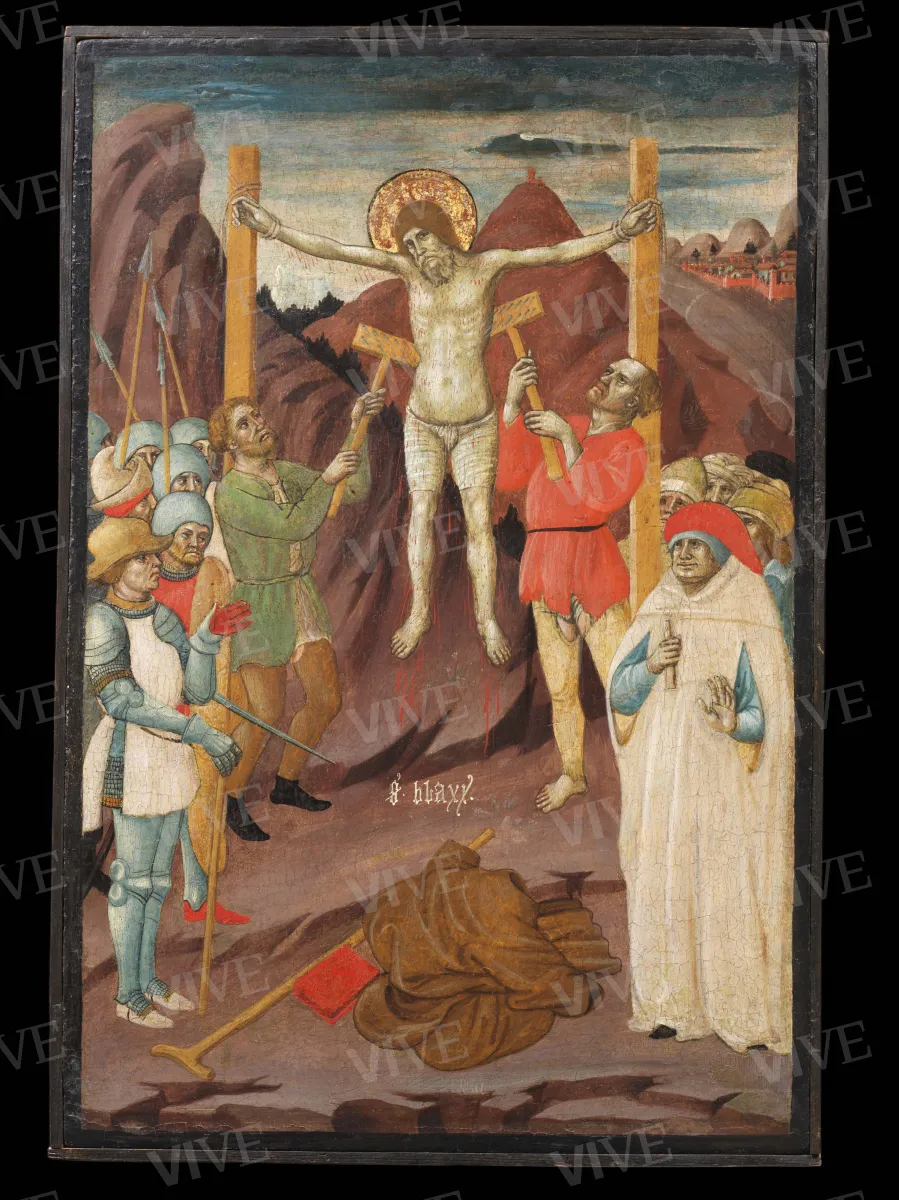

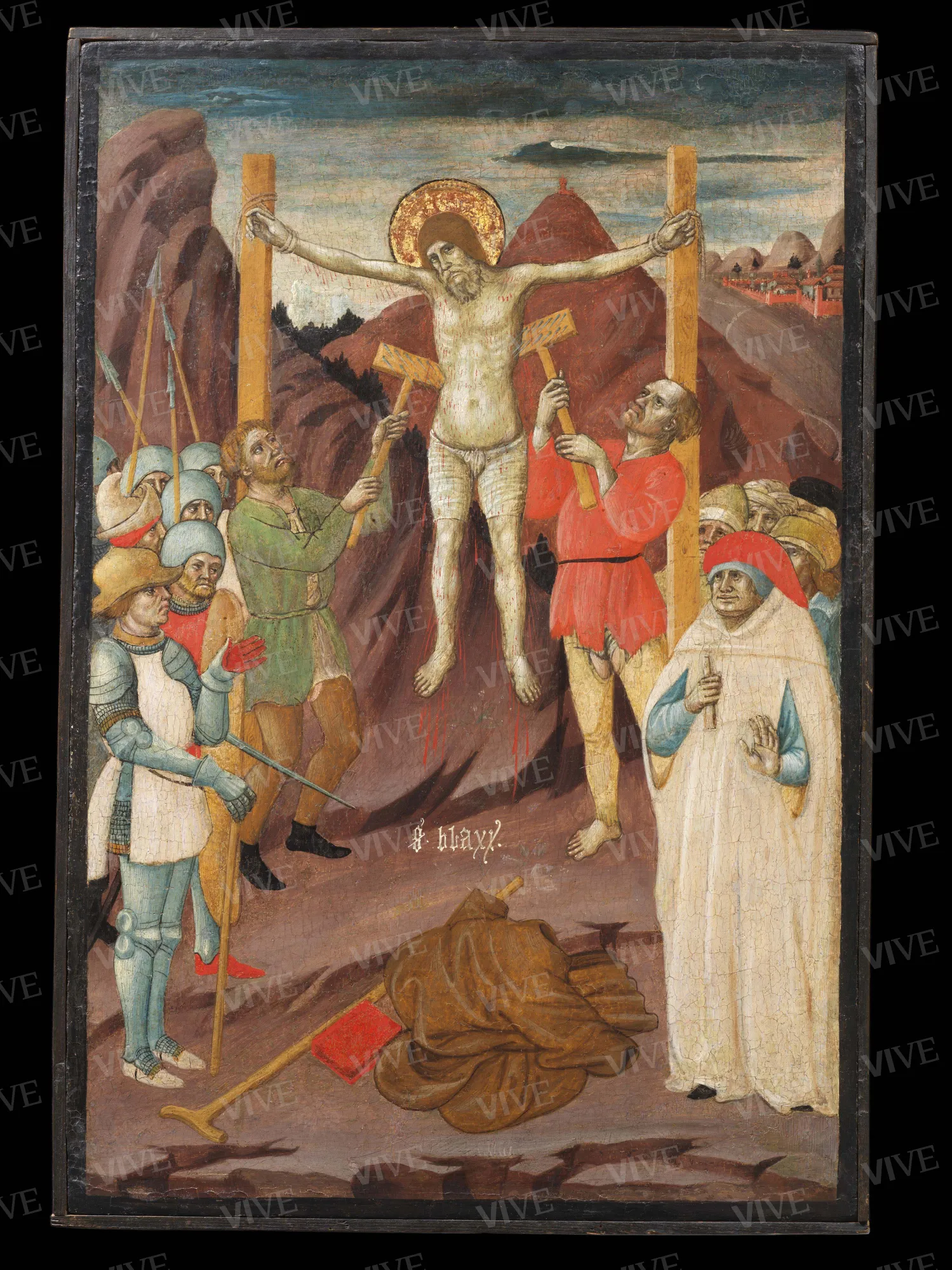

San Biagio torturato con pettini di ferro

Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro 1440-1450 circa

La tavoletta raffigura uno dei leggendari martìri subiti da Biagio, vescovo di Sebaste in Armenia, tra i santi più venerati del medioevo cristiano: la tortura con pettini di ferro, inflittagli nel vano tentativo di indurlo all’apostasia. Insieme ad altre due di ubicazione ignota, raffiguranti il Martirio della macina e la Decapitazione, e ad altre non identificate, questa tavoletta formava un ciclo dedicato alla vita di san Biagio incluso entro una pala d’altare, eseguita da Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro, forse destinata alla cappella degli immigrati dalmati nella chiesa di San Domenico di Ancona.

La tavoletta raffigura uno dei leggendari martìri subiti da Biagio, vescovo di Sebaste in Armenia, tra i santi più venerati del medioevo cristiano: la tortura con pettini di ferro, inflittagli nel vano tentativo di indurlo all’apostasia. Insieme ad altre due di ubicazione ignota, raffiguranti il Martirio della macina e la Decapitazione, e ad altre non identificate, questa tavoletta formava un ciclo dedicato alla vita di san Biagio incluso entro una pala d’altare, eseguita da Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro, forse destinata alla cappella degli immigrati dalmati nella chiesa di San Domenico di Ancona.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Figlio di Giliolo di Giovanni Bellinzoni, pittore di origine parmense cui non è ancora possibile attribuire con sicurezza alcuna opera, Giovanni Antonio nacque probabilmente a Pesaro nel secondo decennio del Quattrocento e visse tra la propria città natale, dove è attestato dal 1437, e Ancona, la città della moglie Caterina Massioli. Nei primi anni è documentata la collaborazione tra padre e figlio: non sopravvivono lavori certamente databili a quell’epoca, nella quale tuttavia vengono collocati dipinti quali gli scomparti di polittico da Sant’Ermete a Gabicce Monte (Pesaro, Museo Civico) e gli affreschi dell’abside di San Francesco a Rovereto presso Saltara. Perduta è la decorazione, con affreschi e pala d’altare, commissionata nel 1441 a Giliolo e Giovanni Antonio per una cappella nella chiesa anconetana di San Francesco delle Scale. Intorno a metà secolo si scalano i due polittici in Sant’Esuperanzio a Cingoli, chiesa nella quale il pittore affrescò anche una cappella, fregiata di una data lacunosa degli anni quaranta. L’anno giubilare 1450 si legge su una delle pagine che Giovanni Antonio, in una rara incursione nel campo della miniatura: decorò a penna in un libro d’ore di probabile destinazione anconetana, ornato in gran parte da Antonio di Domenico, pittore fiorentino trapiantato in Ancona; pure isolata, per tipologia, rimane al momento una croce dipinta bifronte del Metropolitan Museum (Lehman Collection, inv. 1975.1.25). Solo col 1462, data inscritta insieme alla firma sulla Madonna della Misericordia in Santa Maria dell’Arzilla a Candelara di Pesaro, iniziano le opere dotate di sicuri riferimenti cronologici. All’anno seguente risale il trittico smembrato con San Marco nel mezzo, forse per la chiesa di Santa Maria di San Marco a Pesaro, i cui pannelli sono divisi tra Oxford, Avignone e la collezione Ruffo della Scaletta. Le opere destinate a Sassoferrato, il grandioso polittico dell’abbazia di Santa Croce (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche) e gli affreschi in Santa Chiara, vengono riferite alla seconda metà del medesimo decennio, vicino al 1467 di un affresco con san Biagio in cattedra nella medesima chiesa abbaziale. Gli ultimi anni del pittore, morto nel 1475 forse in Ancona, sono meglio documentati grazie alla tavola del San Donnino di Tavullia, del 1472, e al dossale orizzontale con la Madonna con il Bambino e santi (tra i quali il misterioso sant’Aiuto) già a Pesaro presso Altomani & Sons, del 1473: testimonianze eloquenti del progressivo irrigidimento delle forme cui il Bellinzoni andò incontro nella tarda attività.

La tavoletta, dal supporto a venatura orizzontale, si presenta in buono stato di conservazione ed è incorniciata da listelli in legno moderni che ne mascherano gli spessori. Vi è raffigurato un episodio tra i più celebri della leggenda di san Biagio, vescovo di Sebaste in Armenia, vissuto tra III e IV secolo, quale è narrata nel Duecento dalla Legenda aurea di Jacopo da Varazze: il martirio con pettini di ferro, impostogli nel vano tentativo di indurlo all’apostasia. Lo strumento di questa tortura, com’è noto, diverrà poi il principale attributo iconografico del santo. La scena è ambientata in un brullo paesaggio montuoso, che lascia spazio sul fondo a destra a una sparuta città. Il santo, appeso per le mani a due pali, indossa soltanto una mutanda e una cuffia bruna: il resto del suo modesto corredo – una tunica marrone, un bastone, un libro rosso – giace a terra in primo piano. Alla tortura, condotta da due aguzzini, assistono a sinistra un manipolo di soldati, guidati da un comandante, a destra altre figure non meglio identificabili, con cappelli e turbanti, seminascoste dietro un uomo riccamente abbigliato, certo il magistrato responsabile della condanna di Biagio (il "preses" della Legenda aurea), rotolo della sentenza alla mano.

La restituzione a Bellinzoni si deve a Federico Zeri, che dapprima segnalò la sua intuizione ad Antonino Santangelo (1947) e poco dopo provvide egli stesso (Zeri 1948) a pubblicare l’opera, insieme ad altre due di dimensioni simili da lui collegate e raffiguranti altri momenti della storia del santo: il Martirio della macina, già pubblicato nel 1927 come opera vicina a Pisanello da Raimond van Marle, che lo vide dapprima sul mercato romano, poi in Collezione Volterra a Firenze; e la Decollazione, attestata a Firenze nella collezione di Philip J. Gentner, passata a Roma già negli anni quaranta, poi venduta in asta per due volte (Christie’s, Roma, 26 maggio 1981, lotto 237, e Hampel, Monaco, 6 dicembre 2012, lotto 392; nel tempo intercorso tra le due aste appartenne ad Altomani & Sons, Pesaro). Nessuna notizia si ha della sopravvivenza di un quarto scomparto, forse frutto di un equivoco, cui accenna il solo Santangelo (1947), sostenendo che "apparve nella vendita [Achillito] Chiesa".

Le tre tavolette provengono senza dubbio da una pala d’altare narrativa, entro la quale si disponevano simmetricamente su due registri intorno a una figura di san Biagio, intagliata in legno o, più verosimilmente, dipinta; un possibile candidato per lo scomparto mediano è a mio avviso un santo vescovo in cattedra di misure purtroppo ignote (e senza speciali attributi che permettano di identificarlo), già in una collezione perugina, pubblicato da Mauro Minardi (2003, fig. 3) che lo ritiene tuttavia assai più tardo. La provenienza da un complesso di questo genere, forse comprendente otto episodi, è indiziata dal formato accentuatamente verticale e dalle dimensioni cospicue delle tavolette, sebbene la venatura orizzontale del legno sia un tratto comune alle predelle.

La presenza, nella Decollazione, dei rialzi di gesso sui lati superiore e destro e, al contrario, di abbondanti tracce di gesso liscio sugli altri due lati, con addirittura l’intera doratura originale sulla sinistra, dimostra che in alto e a destra vi erano sovrapposti i listelli di una cornice, ingessata insieme al supporto prima della pittura, e che dunque lo scomparto occupava l’angolo superiore destro della pala smembrata; in basso e a sinistra semplici strisce dorate separavano il riquadro dai due adiacenti: un sistema di suddivisione più sobrio rispetto alle colonnine tortili degli esempi marchigiani citati, dove si hanno inoltre archi a tutto sesto polilobati inscritti entro il profilo delle tavole, mentre qui il formato era semplicemente rettangolare. I cicli della vita di san Biagio si chiudono solitamente con la sua decapitazione, talvolta accompagnata dall’elevazione dell’anima al cielo per mano degli angeli; rara l’aggiunta dell’episodio della sepoltura, che qui avrebbe eventualmente occupato l’angolo inferiore destro, al di sotto della Decollazione.

La provenienza originaria del dossale rimane per ora oscura, ma alcuni indizi potrebbero indirizzare verso Ancona, città cui Giovanni Antonio da Pesaro fu legato per molti anni. Nel 2008 ho proposto (Mazzalupi 2008) di attribuire la commissione di questa pala all’omonima confraternita degli Schiavoni di Ancona, che nel 1444 ebbe un altare nella chiesa di San Domenico. Tale compagnia laicale, nata sulla scia del riconoscimento ufficiale della comunità slava da parte del Comune nel 1439, e la sua cappella nella chiesa dei Predicatori furono spesso destinatari di lasciti testamentari da parte degli immigrati provenienti dall’altra sponda dell’Adriatico. È plausibile che questo sacello fosse dotato negli anni quaranta del Quattrocento di una degna pala d’altare a celebrazione del santo patrono e che se ne affidasse l’esecuzione al maggior pittore allora attivo in città. In favore di questa ipotesi, vale la pena segnalare che nella Decollazione compare un personaggio dal vistoso copricapo rosso, con un ampio mantello nero gettato su una tunica bianca, abito simile a quello canonico dei domenicani: un possibile omaggio all’ordine dei predicatori che officiava la chiesa anconetana.

Che la proposta sia giusta o meno, resta valida la datazione del gruppo di dipinti a un’epoca relativamente precoce della parabola di Giovanni Antonio. Una prima proposta cronologica venne da Federico Zeri (1948), che riteneva le tre tavolette "tanto affini" alla predella del polittico di Sassoferrato, peraltro privo di una data certa, ma per lui "non [...] anteriore al 1450". Più tardi Paride Berardi, forse con l’avallo dello stesso Zeri, spostò con decisione i pannelli verso gli inizi di Giovanni Antonio, forse ancora negli anni trenta, in prossimità dei resti del polittico di Gabicce, degli affreschi di San Francesco a Rovereto di Saltara, del San Giovanni Battista e del San Settimio del Museo di Palazzo Venezia (inv. 10215 e 10216) e di una predella con Apostoli in collezione privata (Berardi 1988). Il predominio dell’influsso emiliano, con forti richiami alla componente espressionistica di pittori come Jacopo di Paolo e Giovanni da Modena, "senza tracce evidenti di apporti locali", suggerì a Berardi l’ipotesi che in tali opere intervenisse il padre di Giovanni Antonio, Giliolo, privo allora come oggi di opere certe. Sostanzialmente concorde è l’analisi di Mauro Minardi (2014), del quale tuttavia non trovo persuasiva l’anticipazione addirittura al 1430 circa. La datazione al primo periodo di Giovanni Antonio si può comunque confermare, notando la vivacità e l’originalità della tavolozza, che tenderà in anni più maturi a smorzarsi e banalizzarsi, così come i panneggi accesi da creste luminose, senza traccia di quell’appiattimento che sopraggiungerà nella seconda metà del secolo.

Matteo Mazzalupi

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Buono.

Iscrizioni

Sulla roccia ai piedi del santo, dipinta in colore bianco: «s(anctus) blaxi(us)».

Provenienza

Roma, Giulio Sterbini, fino al 1911;

Roma, Tommaso Lupi;

Roma, Collezione Giovanni Armenise, fino al 1940;

dono di quest’ultimo allo Stato italiano, 1940.

Bibliografia

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, pp. 33-34;

Zeri Federico, Giovanni Antonio da Pesaro, in «Proporzioni», II, 1948, pp. 164-167;

Kaftal George, Iconography of the Saints in Central and South Italian Schools of Painting, Florence 1965, coll. 225-226;

Berardi Paride, Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro, Fano 1988, pp. 42-46;

Minardi, in Donati Angela (a cura di), Il potere, le arti, la guerra. Lo splendore dei Malatesta, catalogo della mostra (Rimini, Castel Sismondo, 3 marzo-15 giugno 2001), Milano 2001, p. 204, n. 65;

Minardi, in Altomani & Sons, catalogo della mostra (Maastricht, 2003), Bologna 2003, pp.n.n., n. 2;

Mazzalupi Matteo, Pittori ad Ancona nel Quattrocento, in De Marchi Andrea, Mazzalupi Matteo (a cura di), Pittori ad Ancona nel Quattrocento, Milano 2008, pp. 97-195, 224-295, 322-331;

De Marchi Andrea, La pala d’altare. Dal polittico alla pala quadra, dispense del corso tenuto presso l’Università di Firenze nell’a.a. 2011-2012, Firenze 2012, p. 123;

Minardi, in Chiodo Sonia, Padovani Serena (a cura di), The Alana Collection, Newark, Delaware, USA, III, Italian Paintings from the 14th to 16th Century, Florence 2014, pp. 118-124, n. 17;

Capriotti Giuseppe, The Painting Owned by the Schiavoni Confraternity of Ancona and the Wooden Compartments with Stories of St Blaise by Giovanni Antonio da Pesaro, in «Il capitale culturale. Supplementi», 7, 2018, pp. 187-209;

Natale Mauro (a cura di), Federico Zeri, Roberto Longhi. Lettere (1946-1965), Cinisello Balsamo 2021, pp. 59, 66.