Pluteo bifronte con cerchi annodati

Ambito romano Prima metà del IX secolo

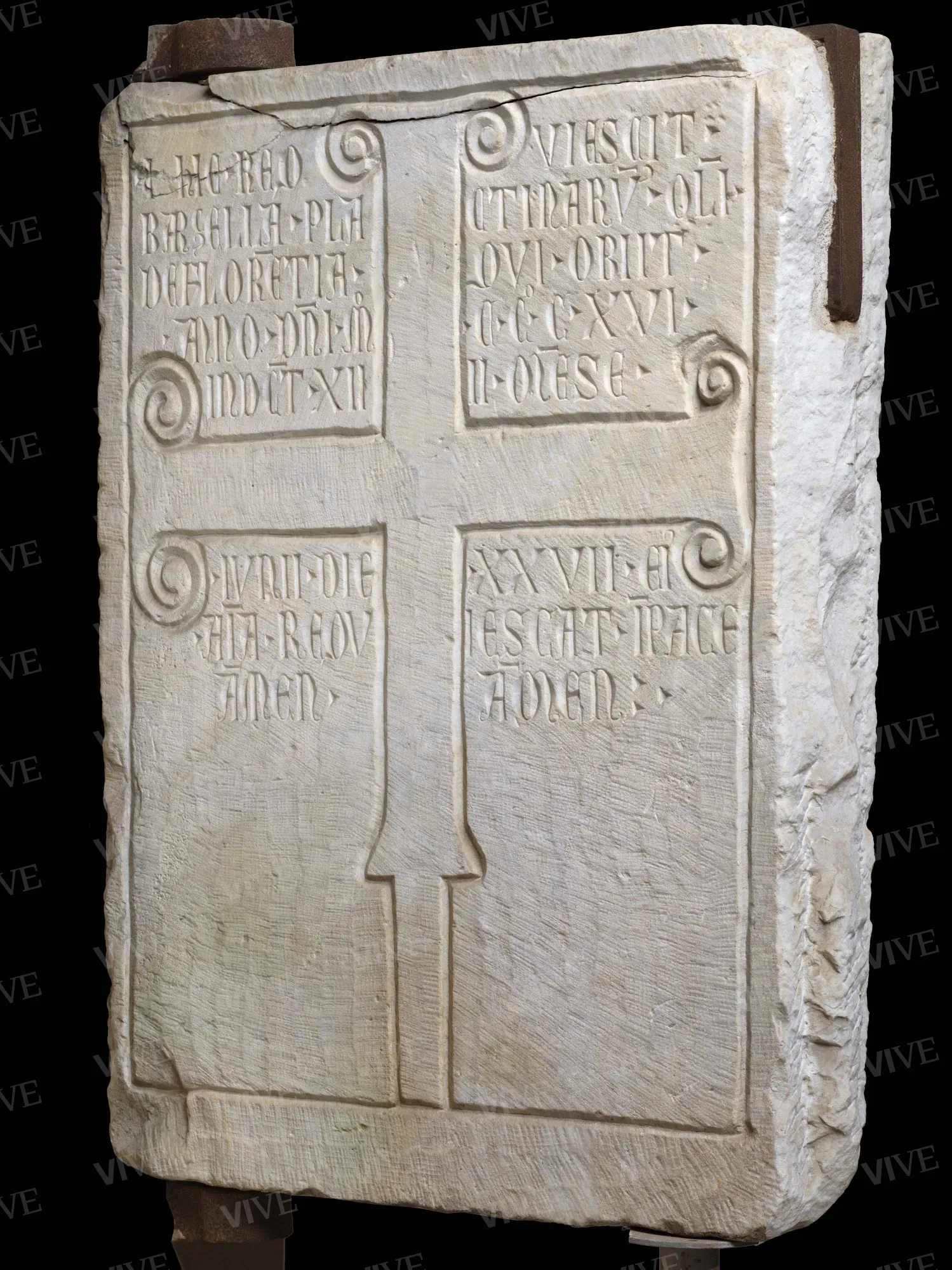

Lastra di pluteo marmoreo bifronte, decorata sul recto da una maglia di nastro vimineo bisolcato, composta da tre cerchi annodati intersecati da diagonali, disposti su tre registri e affiancati simmetricamente da semicerchi con occhielli a ogiva, entro una cornice a denti di sega. Sul verso una croce astile incisa, con terminazioni a volute e delimitata da una cornice rettangolare, è circondata nella metà superiore da un’epigrafe sepolcrale a caratteri gotici.

Lastra di pluteo marmoreo bifronte, decorata sul recto da una maglia di nastro vimineo bisolcato, composta da tre cerchi annodati intersecati da diagonali, disposti su tre registri e affiancati simmetricamente da semicerchi con occhielli a ogiva, entro una cornice a denti di sega. Sul verso una croce astile incisa, con terminazioni a volute e delimitata da una cornice rettangolare, è circondata nella metà superiore da un’epigrafe sepolcrale a caratteri gotici.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

La lastra marmorea con decoro bifronte presenta sul recto, entro una cornice a denti di sega, un ornato disposto su tre registri, costituito da tre cerchi di nastro vimineo bisolcato annodati e intersecati da diagonali, affiancati simmetricamente da semicerchi con occhielli a ogiva. Sul verso una croce astile incisa, tangente a una cornice anch’essa realizzata a incisione, è circondata per tre quarti da un'epigrafe sepolcrale a caratteri gotici datata al XIV secolo.

La decorazione del recto presenta leggere irregolarità: si veda, per esempio, l'arrotondamento della punta della losanga nel margine superiore destro o l’incertezza dell’incrocio tra i nastri nella metà inferiore della lastra. Il disegno geometrico della trama è tuttavia generalmente accurato e la maglia lascia emergere, con effetti di leggerezza e ariosità, ampi tratti della superficie abbassata del piano di fondo in armonico contrasto chiaroscurale con l’ornato a intreccio.

Il pattern dei cerchi annodati attraversati da diagonali, che affonda le radici nel repertorio decorativo tardoantico (strette analogie sono ravvisabili nei litostrati siriani riportati in Casartelli Novelli 2019, fig. 61c), è assai precoce nella plastica altomedievale di area italiana centro-settentrionale, con occorrenze che, limitandoci all’ambito romano, dall’ultimo quarto dell’VIII secolo si inoltrano fino alla metà del IX secolo: da Santa Pudenziana (Pani Ermini 1974, fig. 98) a San Giovanni a Porta Latina (Melucco Vaccato 1974, fig. 35a), da Santa Maria in Trastevere (Bull-Simonsen Einaudi 2001, fig. 8) a San Leone a Leprignano (Raspi Serra 1974, fig. 210).

Peraltro la cornice a denti di sega, coniugata all’impiego del nastro vimineo a tre capi, sposta la datazione almeno al primo quarto del IX secolo, in quanto caratterizzante della produzione dei cantieri ascrivibili alla committenza di Leone III (795-816) e Pasquale I (817-824; Melucco Vaccaro 1999; Roperti 2007; Ballardini 2008).

Quanto alla destinazione d’uso il bordo laterale oggi visibile presenta l’incavo a mortasa per l’alloggiamento entro un articolato arredo, sia esso una pergula, un ambone o anche una cattedra. A una recinzione presbiteriale si riferisce l’ipotesi formulata dall’architetto dell’ambasciata austriaca Camillo Pistrucci, che, nella relazione per i lavori di spostamento del Palazzetto di Venezia del 1910-1914, proponeva l’identificazione della lastra con uno dei plutei della schola cantorum della chiesa di San Marco sulla base del suo ritrovamento presso l’area cimiteriale della diaconia e del suo reimpiego per una tomba terragna tardomedievale. Qualora l’attribuzione alla schola cantorum marciana fosse corretta, occorrerebbe assegnare il pluteo al secondo quarto del IX secolo e alla committenza di Gregorio IV (827-844), cui si deve la terza ricostruzione della chiesa e del suo arredo presbiteriale (Krautheimer, Corbett, Frazer 1977; Cecchelli 1995).

Se l’apparentamento con le altre lastre (invv. 13608a/b/c, 13165, 3289, 13168, 3288) che Pistrucci considerava costitutive di un gruppo omogeneo di frammenti resta dubitativo, poiché basato unicamente su un’analogia di ornato, diverso sembra essere il rapporto che lega il nostro reperto con il pluteo con croce astile tra palmette e cerchi annodati (inv. 3291), anzitutto per la coincidenza delle misure (98x79,2x14,1 cm) e l’identità del materiale impiegato (marmo di Carrara). Proviamo a immaginare che i due plutei siano congruenti a un medesimo arredo liturgico, verosimilmente una recinzione presbiteriale, anche data l’altezza prossima al metro, comune a simili manufatti di ambito carolingio in area centro-settentrionale (Roth-Rubi 2018). L’architetto ci fornisce un ulteriore elemento di interesse quando riferisce che il verso del pluteo gemello, oggi per noi non più visibile, era decorato da "un magnifico ornato a nastro". Non sappiamo che cosa si celi dietro al pluteo con palmette, ma se ipotizzassimo un “nastro a intreccio” prossimo al nostro, potremmo valutare la croce astile incisa nel verso del nostro pluteo come un non finito, capace di registrare cioè uno stadio di lavorazione anteriore a quella del pluteo gemello. Se così fosse, l’architetto Pistrucci avrebbe visto giusto nel considerare i due plutei come apparentati e similmente riutilizzati in forma di coperture di tombe a fossa tardomedievali, come l’epigrafe del nostro pluteo ("ricordanti le virtù di una giovinetta») sta ad attestare. Si tratta di un’epigrafe a caratteri gotici che si conforma allo spazio offerto dai quattro quadranti liberi con già segnalata "poca accuratezza" (Latini 2008) e che menziona la defunta, una donna fiorentina di nome Bargella, morta il 27 giugno 1316.

Valentina Brancone

Stato di conservazione

Buono. Scalpellato in più punti lungo la cornice e con fenditure nella parte superiore della lastra.

Restauri e analisi

1999: pulitura.

Iscrizioni

Epigrafe incisa sul verso della lastra: «† HIC REQUIESCIT / BARGELLA PLACTINARU(M) OLI(M) / DE FLORE(N)TIA QUI OBIIT / ANNO D(OMI)NI MCCCXVI / IND(I)CT(IONE) XIIII ME(N)SE / IUNII DIE XXVII EI(US) / A(N)I(M)A REQUIESCAT I(N) PACE / AMEN AMEN».

Provenienza

Ignota, forse dall’antica diaconia di San Marco. Rinvenuto durante i lavori di sterro del Palazzetto, nell’ambito delle demolizioni effettuate nell’area in vista dello spostamento del Palazzetto di Venezia (1910-1914).

Fonti e documenti

Roma, Archivio del Museo del Palazzo di Venezia, Memorie dell’architetto Camillo Pistrucci. Demolizione e ricostruzione del Giardino di San Marco o Palazzetto di Venezia, ed edifici annessi, restauro del grande palazzo, torre, loggia papale della chiesa di San Marco e scoperte avvenute (1910-1914), p. 51 e nota 10;

Roma, Archivio del Museo del Palazzo di Venezia, Bollettario, IV tomo (annotazione manoscritta di Federico Hermanin, 30 giugno 1921).

Bibliografia

Kautzsch Rudolf, Die römische Schmuckkunst in Stein vom 6. bis zum 10 Jahrhundert, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», III, 1939, pp. 3-73;

Melucco Vaccaro Alessandra, La Diocesi di Roma, t. III, La II regione ecclesiastica, Corpus della scultura altomedievale, VII, Spoleto 1974;

Pani Ermini Letizia, La Diocesi di Roma, t. I, La IV regione ecclesiastica, Corpus della scultura altomedievale, VII, Spoleto 1974;

Raspi Serra Joselita, La Diocesi dell’Alto Lazio. Bagnoregio, Bomarzo, Castro, Civita Castellana, Nepi, Orte, Sutri, Tuscania, Corpus della scultura altomedievale VIII, Spoleto 1974;

Macchiarella Gianclaudio, Note sulla scultura in marmo a Roma tra VIII e IX secolo, in Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Roma (a cura di), Roma e l’età carolingia. Atti delle giornate di studio (Roma, 3-8 maggio 1976), Roma 1976, pp. 289-299;

Krautheimer Richard, Corbett Spencer, Fraze Alfred, Corpus Basilicarum Christianarum Romae. The Early Christian Basilicas of Rome (IV-IX Cent.), Città del Vaticano 1977;

Cecchelli Margherita, La Basilica di San Marco a Piazza Venezia (Roma). Nuove scoperte e indagini, in Akten des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie (Bonn, 22-28 settembre 1992), 2, Münster 1995, pp. 640-644;

Melucco Vaccaro Alessandra, Le officine marmorarie romane nei secoli VII-IX. Tradizione e apporti, in Cadei Antonio et al. (a cura di), Arte d’Occidente. Temi e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini, I, Roma 1999, pp. 299-308;

Paroli Lidia, La scultura a Roma tra il VI e il IX secolo, in Arena Maria Stella, Delogu Paolo, Paroli Linda et al. (a cura di), Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel Museo Romano Crypta Balbi, Vol. I, Milano 2001, pp. 132-143, 487-493;

Bull-Simonsen Einaudi Karin, L’arredo liturgico medievale in Santa Maria in Trastevere, in de Blaauw Sible (a cura di), Arredi di culto e disposizioni liturgiche a Roma da Costantino a Sisto IV. Atti del Colloquio internazionale (Roma, 3-4 dicembre 1999), Roma 2001, pp. 81-99;

Latini Massimo, Sculture altomedievali inedite del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia in Roma, in «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte», 57, 2003, pp. 113-152;

Roperti Antonella, Note sulla scultura, in Bonacasa Carra Rosa Maria, Vitale Emma (a cura di), La cristianizzazione in Italia tra Tardoantico ed Altomedioevo. Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), vol. I, Palermo 2007, pp. 411-420;

Latini Massimo, Catalogo, in Barberini Maria Giulia (a cura di), Tracce di pietra. La collezione dei marmi di Palazzo Venezia, Roma 2008, pp. 175-194, schede 1-29;

Ballardini Antonella, Scultura per l’arredo liturgico nella Roma di Pasquale I: tra modelli paleocristiani e Flechtwerk, in Quintavalle Arturo Carlo (a cura di), Medioevo: arte e storia, X Convegno internazionale di studi (Pavia, 18-22 settembre 2007), Milano-Parma 2008, pp. 225-246;

Lomartire Saverio, Commacini e marmorarii. Temi e tecniche della scultura tra VII e VIII secolo nella Langobardia maior, in I Magistri commacini. Mito e realtà del Medioevo lombardo. Atti del XIX Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Varese-Como, 23-25 ottobre 2008), I, Spoleto 2009, pp. 151-209;

Pensabene Patrizio, Roma su Roma. Reimpiego architettonico, recupero dell’antico e trasformazioni urbane tra il III e il XIII secolo, Monumenti di antichità cristiana, XXII, Città del Vaticano 2015;

Roth-Rubi Katrin, Die frühe Marmorskulptur von Chur, Schänis und dem Vinschgau (Mals, Glurns, Kortsch, Göflan, Burgeis und Schloss Tirol), Ostfildern 2018;

Casartelli Novelli Silvana, Decoro a "Korbboden" (fondo di canestro): una nota sul "vizio di noi occidentali, della spiegazione mimetica delle immagini, anche in presenza di disegni astratti", in «Arte medioevale», 9, 2019, pp. 9-58;

Roth-Rubi Katrin, La scultura nella Rezia, il suo legame con l’Italia e il Rinascimento carolingio, in Ammirati Serena, Ballardini Antonella, Bordi Giulia (a cura di), Grata più delle stelle. Pasquale I (817-824) e la Roma del suo tempo, vol. 2, Roma 2020, pp. 111-127.