Madonna della Noce

Ambito Umbro-abruzzese 1515-1530

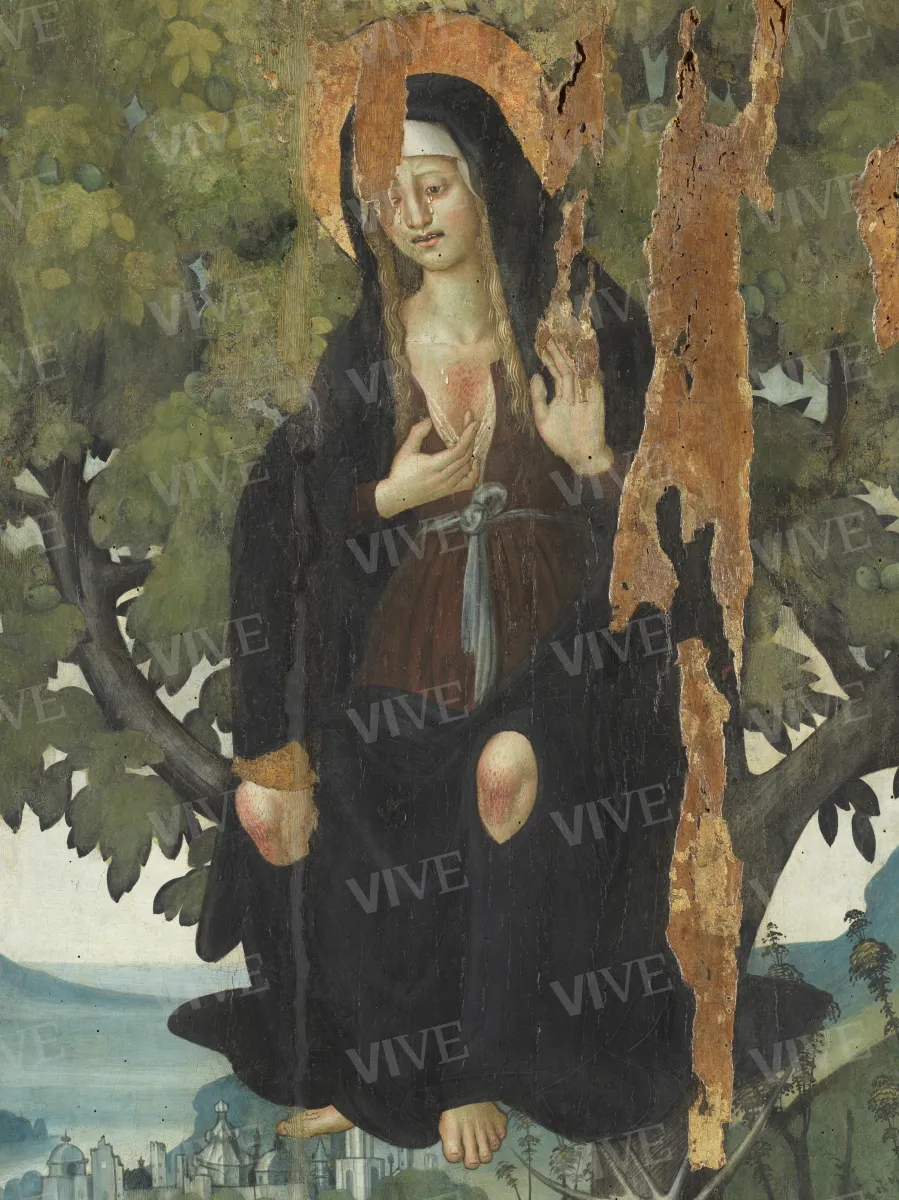

Il dipinto raffigura un miracolo che secondo le fonti sarebbe avvenuto il 10 giugno 1505 nel territorio di San Polo Sabino in provincia di Rieti. La Vergine piangente, vestita di nero come le terziarie dell’ordine dei Servi di Maria e seduta sopra un albero di noci, apparve a una giovinetta e, mostrandole le ferite causate dai peccati degli uomini, la mandò ad avvisare la popolazione di fare penitenza e di riavvicinarsi ai precetti della fede. L’opera venne realizzata, forse nella cerchia di Saturnino Gatti, per adornare l’altare maggiore del piccolo santuario eretto in memoria dell’avvenimento e ancora oggi esistente.

Il dipinto raffigura un miracolo che secondo le fonti sarebbe avvenuto il 10 giugno 1505 nel territorio di San Polo Sabino in provincia di Rieti. La Vergine piangente, vestita di nero come le terziarie dell’ordine dei Servi di Maria e seduta sopra un albero di noci, apparve a una giovinetta e, mostrandole le ferite causate dai peccati degli uomini, la mandò ad avvisare la popolazione di fare penitenza e di riavvicinarsi ai precetti della fede. L’opera venne realizzata, forse nella cerchia di Saturnino Gatti, per adornare l’altare maggiore del piccolo santuario eretto in memoria dell’avvenimento e ancora oggi esistente.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

L’inusuale soggetto del dipinto è strettamente connesso alla originaria collocazione dell’opera nel santuario detto della Madonna della Noce, sito nella frazione di San Polo Sabino, presso Tarano, in provincia di Rieti. Arcangelo Giani, nei suoi annali dell’ordine dei frati Serviti del 1622, ricorda un miracolo accaduto a San Polo: il 9 giugno del 1505, una giovinetta di nome Giovanna, figlia di Ludovico di Michele, mentre lavorava il terreno vide apparire un uomo vestito con l’abito nero dei Servi di Maria, che sgranava un rosario e che la salutò dicendo: “Ave Maria“. Il frate, alludendo ai danni che i temporali avrebbero provocato al prossimo raccolto, disse alla giovane che Dio era adirato per i peccati del popolo e le chiese di andare ad avvisare tutti i compaesani affinché si digiunasse e si facesse penitenza. Giovanna tuttavia, ancora incredula, tenne la visione per sé e non ne fece parola. Il giorno successivo, il 10 giugno, andata a lavare i panni, sentì una voce chiamarla da un albero di noci, e alzati gli occhi vide la Vergine piangente, vestita di nero, seduta sui rami. Maria le chiese perché non avesse detto nulla di quanto le era stato riferito e, scopertasi il petto e le ginocchia per mostrare le ferite causate dalle colpe degli uomini, le impose di correre subito dal parroco affinché questi suonasse la campana per radunare il popolo di San Polo e predicasse di confessarsi, digiunare, onorare le festività, e fare processioni per tre giorni al fine placare l’ira del Signore e le sofferenze della Vergine. A seguito di quest'apparizione gli abitanti del luogo decisero di erigere un piccolo santuario dedicato alla Madonna della Noce (Giani, II, [1622] 1721, pp. 23-24; Mortari 1957, pp. 41-42, n. 26; Mortari 1960, pp. 22-23, n. 12; Millesimi 1993, pp. 78-79, n. 13; Sciarrini 2010, pp. 44-65; BANLC, ms. cors. 37. D16. n. 2349, cc. 133-136).

Il dipinto venne dunque realizzato per un contesto agreste e contadino, nel quale la fede religiosa era strettamente connessa ai cicli delle stagioni e del lavoro (sul tema si vedano Seppilli 1989; Tozzi 1992; Ramelli 1997). L’opera, che riproduce fedelmente quanto raccontato negli annali di Giani, fu dipinta per l’altare maggiore del santuario eretto a seguito del miracolo e tenuto dai padri Serviti fino alla soppressione dell’ordine e alla dismissione del loro convento di San Polo nel 1652 (Campanelli 2016, p. 267; BANLC, ms. cors. 37. D16. n. 2349, c. 29). Il dipinto si trovava nella chiesetta l’11 maggio 1779, quando viene ricordato nella visita pastorale del cardinal Andrea Corsini (Savini Nicci 1935, p. 198; Pizzo 1994, p. 22; BANLC, ms. cors. 37. D16. n. 2349, cc. 13, 245-246). È stato ipotizzato che fosse stato successivamente trasferito nel convento di Santa Caterina a Rieti, per via della presenza in quel luogo nel 1872 di una “Madonna delle Nocchie, opera di scuola perugina“ (Guardabassi 1872, p. 252; Millesimi 1993, pp. 78-79, n. 13). Tuttavia la notizia deve riferirsi a un’altra opera poiché la Madonna della Noce è ricordata ancora sull’altare principale del santuario nel 1899 (Checchi 1899, p. 104; Sciarrini 2010, p. 50). Solo più tardi venne spostata nel secondo altare a sinistra della chiesa di San Barnaba di San Polo, dove è segnalata nel 1932 (Palmegiani 1932, p. 525).

La tavola, destinata al Museo Civico di Rieti, fu acquistata sul mercato antiquario romano il 18 febbraio 1954 e lasciata subito in deposito presso il Museo Nazionale di Palazzo Venezia (Mortari 1957, pp. 41-42 n. 26; Mortari 1960, pp. 22-23 n. 12; Millesimi 1993, pp. 78-79, n. 13).

L’autore del dipinto non è ancora stato individuato a causa della difficoltà nel distinguere le varie personalità che operarono tra il contesto aquilano e laziale nel primo Cinquecento. L’opera è stata pertanto ricollegata sia all’ambito del Maestro di Capestrano, sia alla corrente dei Torresani, di Jacopo Siculo o di Cola dell’Amatrice, con echi nel paesaggio derivanti da Antoniazzo Romano (Lavagnino 1957, p. 3; Mortari 1957, p. 42; Mortari 1960, p. 23; Millesimi 1993, p. 78).

I contrasti cromatici sul volto della Vergine, trovano un parallelo nel San Sebastiano del polittico di Pianella, per una vicinanza di effetti pittorici che ben rendono il rilievo dei corpi. L’opera di Pianella, oggi al Museo Nazionale d’Abruzzo, è stata ritenuta ultimamente il frutto della collaborazione tra Sebastiano di Cola da Casentino e Bernardino di Cola di Merlo (Arbace 2011, pp. 66-70 n. 9; Giancola 2020, pp. 250-251), al quale era in precedenza attribuita in via esclusiva (Moretti 1968, p. 70, n. 278).

La figura plastica della Vergine, dall’ampio volto rigato dalle lacrime e dalla bocca semiaperta che lascia scoperti i denti, potrebbe ricondurre a un contesto nel quale fosse rilevante, oltre alla pittura, la pratica scultorea, come quello di Saturnino Gatti (1463-1518), a cui anche Bernardino di Cola di Merlo era legato. Alcune opere tarde di Saturnino Gatti, come il San Sebastiano del Museo Nazionale d’Abruzzo (1517; Principi 2012, p. 111; Arbace 2019) o la Pietà del Museo Diocesano di Ascoli Piceno (1517-1518; Principi 2012, p. 108; Maccherini 2018, pp. 146-147, n. 21), potevano ben ispirare la patetica espressività e le forme tornite della Madonna del dipinto di Palazzo Venezia. Per ciò che riguarda la gestualità dei personaggi e la loro forza espressiva si può tentare un confronto tra la Vergine del nostro dipinto e il san Giovanni della Cattura di Cristo nel ciclo di affreschi per la chiesa di San Panfilo a Villagrande di Torrimparte (1490-1494; Bologna 2014, pp. 113, 128; Maccherini 2010, pp. 124-125), o con la Vergine dell’affresco staccato oggi in Santa Margherita a L’Aquila, di datazione discussa (Maccherini 2010, pp. 126-127). I gesti della Vergine richiamano inoltre, in ambito scultoreo, quelli della sua omologa orante realizzata da Gatti in collaborazione con Giovanni Antonio di Giordano nel 1499 (Principi 2012, p. 108). Il gustoso sfondo di paesaggio dell’opera si apparenta a quello delle due tavole con La Madonna addolorata e santi del Museo Nazionale d’Abruzzo, attribuite da Ferdinando Bologna a un allievo di Gatti, indicato con lo pseudonimo di “Maestro del refettorio“, che tuttavia per le cospicue difformità stilistiche non sembra essere l'autore dell'opera in esame (Bologna 2009, pp. 208-209; Pezzuto 2010, pp. 129-134).

Francesca Mari

Stato di conservazione

Compromesso. La superficie dell’opera è coinvolta da ampie cadute di colore, che interessano la pellicola pittorica e la preparazione, dovute al distacco e all’imbarcamento delle tavole di supporto e probabilmente anche a traumi meccanici o causati dall’umidità nella parte bassa. Sulla destra una grossa lacuna, che ha comportato il taglio o la perdita di una porzione del supporto, è stata successivamente risarcita con un pannello di legno. Si osserva la perdita di velature soprattutto sulle foglie dell’albero, ma probabilmente in tutto il paesaggio.

Restauri e analisi

Entro il 1957: intervento di restauro di B. Podio e M.T. Fasciani; Mortari 1957, p. 41;

1981: restauro eseguito dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma; Millesimi 1993, p. 78;

febbraio 2005-gennaio 2006: restauro eseguito da Carlo Festa e da Vincenzo Orrea, sotto la direzione scientifica della dottoressa Maria Selene Sconci;

2025: restauro eseguito da Susanna Sarmati, sotto la direzione scientifica della dottoressa Edith Gabrielli.

Provenienza

Roma, Di Castro J., 18 febbraio 1954, acquisto per il Museo Civico di Rieti;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, deposito, entro il 1957.

Fonti e documenti

Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Acta Sacrae Visitationis Castri S. Poli, ms. cors. 37. D16. n. 2349, cc. 13, 29, 133-136;

relazione di restauro del 2006.

Bibliografia

Giani Raffaello (Fra Giovanni Arcangelo), Annalium sacri ordinis Fratrum Servorum B. Mariae Virginis, II, Lucca [1622] 1721;

Guardabassi Mariano, Indice guida dei monumenti pagani e cristiani riguardanti l’istoria e l’arte esistenti nella provincia dell’Umbria, Perugia 1872;

Checchi Giuseppe Maria, I santuari della Vergine in Sabina, Rieti 1899, p. 104;

Palmegiani Francesco, Rieti e la regione sabina, Roma 1932, p. 525;

Savini Nicci Oliviero, Gli atti della S. visita del Cardinale Andrea Corsini (1779-1782), in «Latina gens», 8, 1935, pp. 193-206;

Lavagnino Emilio, Prefazione, in Mortari Luisa (a cura di), Opere d’arte in Sabina dall’XI al XVII secolo, catalogo della mostra (Rieti, Museo Civico, 1957), Roma 1957, p. 13;

Mortari, in Mortari Luisa (a cura di), Opere d’arte in Sabina dall’XI al XVII secolo, catalogo della mostra (Rieti, Museo Civico, 1957), Roma 1957, pp. 41-42, n. 26;

Mortari Luisa, Museo Civico di Rieti. Dal Medioevo al XX secolo, Roma 1960, pp. 22-23, n. 12;

Moretti Mario (a cura di), Museo Nazionale d’Abruzzo nel castello cinquecentesco dell’Aquila, L’Aquila 1968;

Seppilli Tullio, Le Madonne arboree: note introduttive, in Giani Gallino Tilde (a cura di), Le Grandi Madri, Milano 1989, pp. 101-117;

Tozzi Ileana, Il culto delle Madonne arboree nelle Diocesi di Rieti e Sabina e aquilano, 1992, pp. 90-91;

Millesimi, in Leggio Tersilio, Marinelli Manuela, Millesimi Ines, Salvi Anna Paola, Museo Civico di Rieti, Rieti 1993, pp. 78-79, n. 13;

Leggio Tersilio, Marinelli Manuela, Millesimi Ines, Salvi Anna Paola, Museo Civico di Rieti, Rieti 1993;

Pizzo Marco, Le visite pastorali del cardinale Andrea Corsini nella Diocesi sabina (1779-1782), Rieti, Roma 1994, p. 22;

Ramelli Maria Enrica (a cura di), Le Madonne arboree, Milano 1997;

Tozzi Ileana, Il culto delle Madonne arboree nelle Diocesi di Rieti e Sabina, in «Silvae. Rivista tecnico scientifica del corpo forestale dello Stato», 7, 2007, pp. 234-260;

Bologna Ferdinando, Le arti nel monastero e nel territorio di Sant’Angelo d’Ocre, in Savastano Cosimo (a cura di), Sant’Angelo d’Ocre, Castelli 2009, pp. 183-209;

Maccherini Michele, Saturnino Gatti e la sua bottega, in Maccherini Michele (a cura di), L’arte aquilana, L’Aquila 2010, pp. 121-129;

Pezzuto Luca, Il Maestro del refettorio, in Maccherini Michele (a cura di), L’Arte Aquilana, L’Aquila 2010, pp. 129-134;

Sciarrini Gigliola, La Madonna della Noce. La sua Chiesa. Nella Fede, nella Storia, nell’Arte, Rieti 2010, pp. 44-65;

Arbace, in Arbace Lucia, Ferrara Daniele (a cura di), Rinascimento danzante. Michele Greco da Valona e gli artisti dell’Adriatico tra Abruzzo e Molise, catalogo della mostra (Celano, Castello Piccolomini 28 luglio-1 novembre 2011), Torino 2011, pp. 66-70, n. 9;

Principi Lorenzo, Il Sant’Egidio di Orte: aperture per Saturinino Gatti scultore, in «Nuovi Studi», 18, 2012, pp. 101-128;

Bologna Ferdinando, Saturnino Gatti. Pittore e scultore nel Rinascimento italiano, L’Aquila 2014;

Campanelli Marcella, Geografia conventuale in Italia nel XVII secolo. Soppressioni e reintegrazioni innocenziane, Roma 2016;

Maccherini, in Papetti Stefano, Pezzuto Luca (a cura di), Cola dell’Amatrice. Da Pinturicchio a Raffaello, catalogo della mostra (Ascoli Piceno, Musei Civici, 17 marzo-15 luglio 2018), Cinisello Balsamo 2018, pp. 146-147, n. 21;

Arbace Lucia (a cura di), San Sebastiano. La seduzione dell’arte e della poesia. Silvestro dell’Aquila Saturnino Gatti e Gabriele D’Annunzio, Pescara 2019;

Giancola, in Arbace Lucia (a cura di), MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo. Storia. Testimonianze. Restauri, Ortona 2020, pp. 250-251.