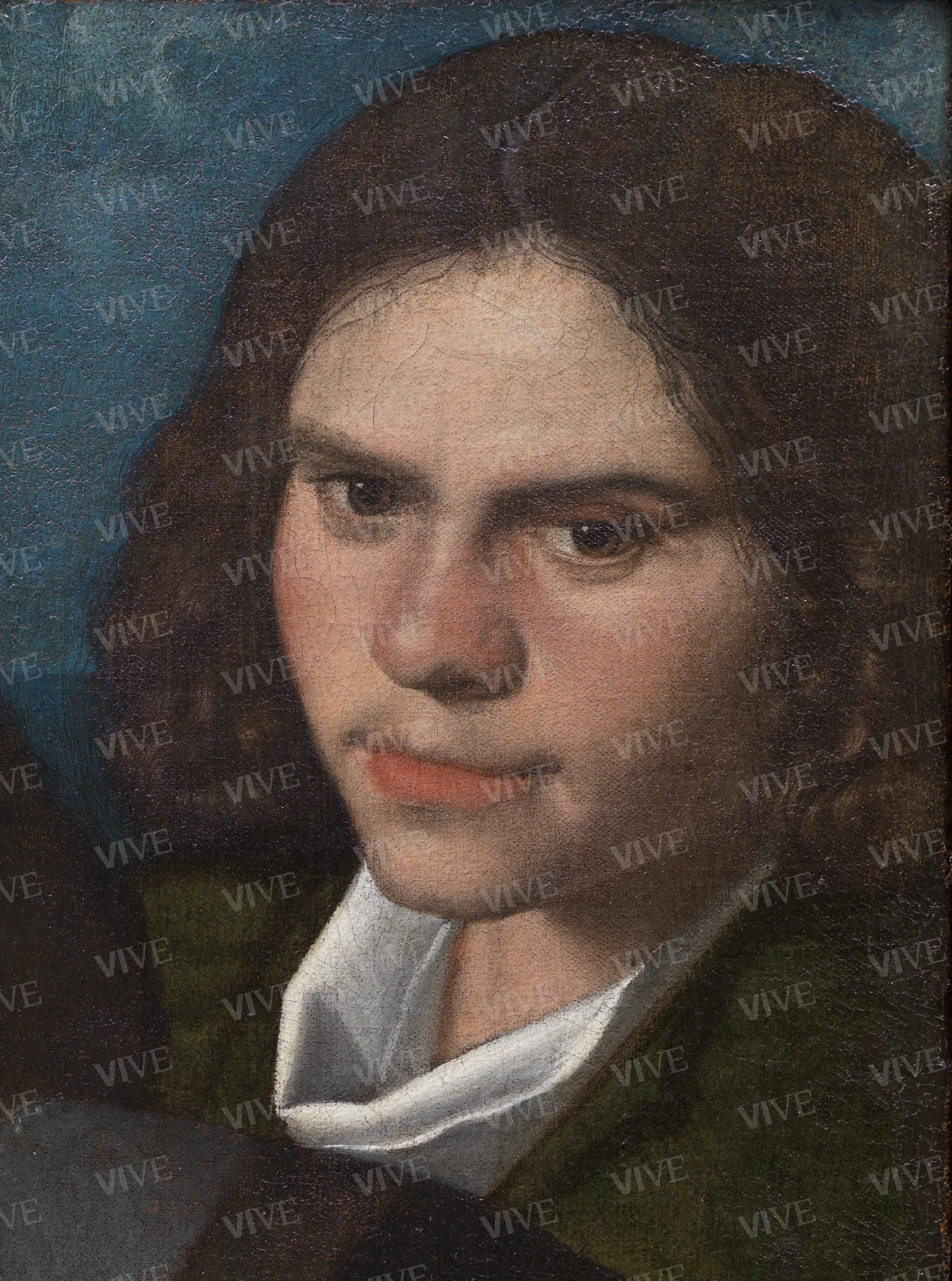

Doppio ritratto

Giorgio da Castelfranco detto Giorgione 1502 circa

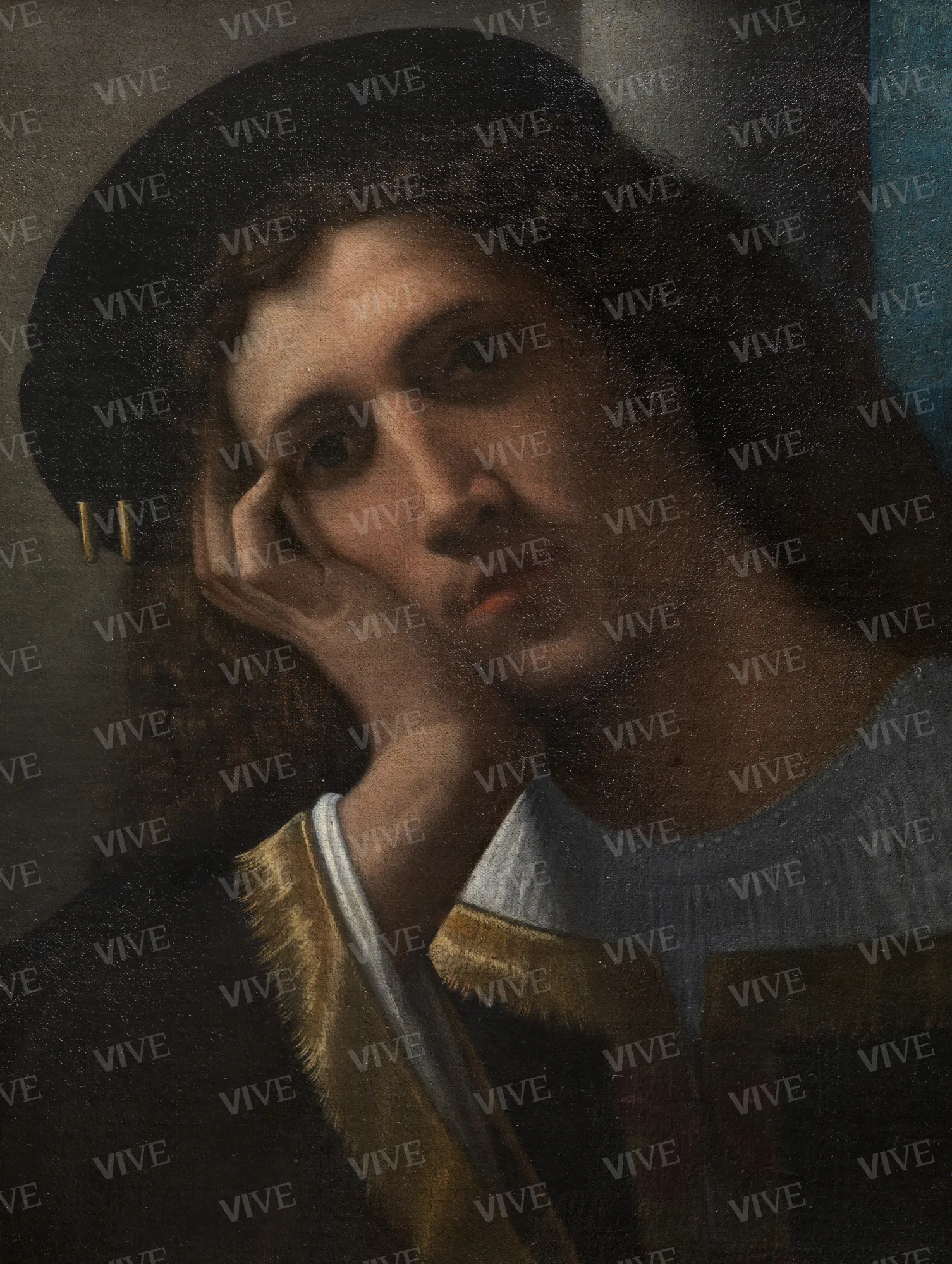

L’opera, già riferita a Giorgione negli inventari seicenteschi, è un vertice della sperimentazione condotta dal maestro nel ritratto a mezza figura, ricerca fortemente incentivata dalla presenza di Leonardo a Venezia nei primi mesi del 1500 e dalle istanze umanistiche e filosofiche della cultura veneta alla svolta tra il XV e il XVI secolo. Il doppio ritratto è infatti una rappresentazione straordinariamente espressiva dei valori dell’amicizia: qui la complessità psicologica dei due protagonisti e del rapporto che li lega è restituita attraverso una magistrale orchestrazione della luce.

L’opera, già riferita a Giorgione negli inventari seicenteschi, è un vertice della sperimentazione condotta dal maestro nel ritratto a mezza figura, ricerca fortemente incentivata dalla presenza di Leonardo a Venezia nei primi mesi del 1500 e dalle istanze umanistiche e filosofiche della cultura veneta alla svolta tra il XV e il XVI secolo. Il doppio ritratto è infatti una rappresentazione straordinariamente espressiva dei valori dell’amicizia: qui la complessità psicologica dei due protagonisti e del rapporto che li lega è restituita attraverso una magistrale orchestrazione della luce.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

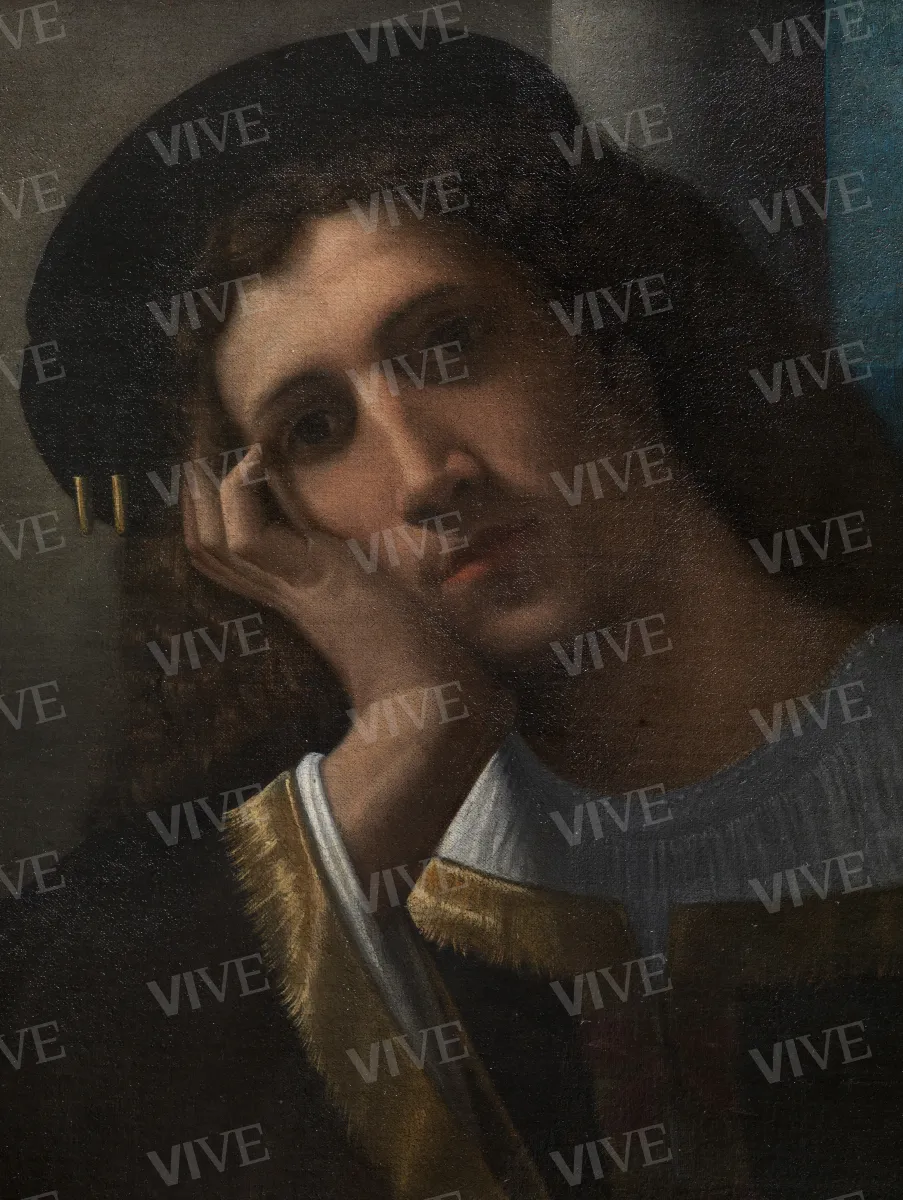

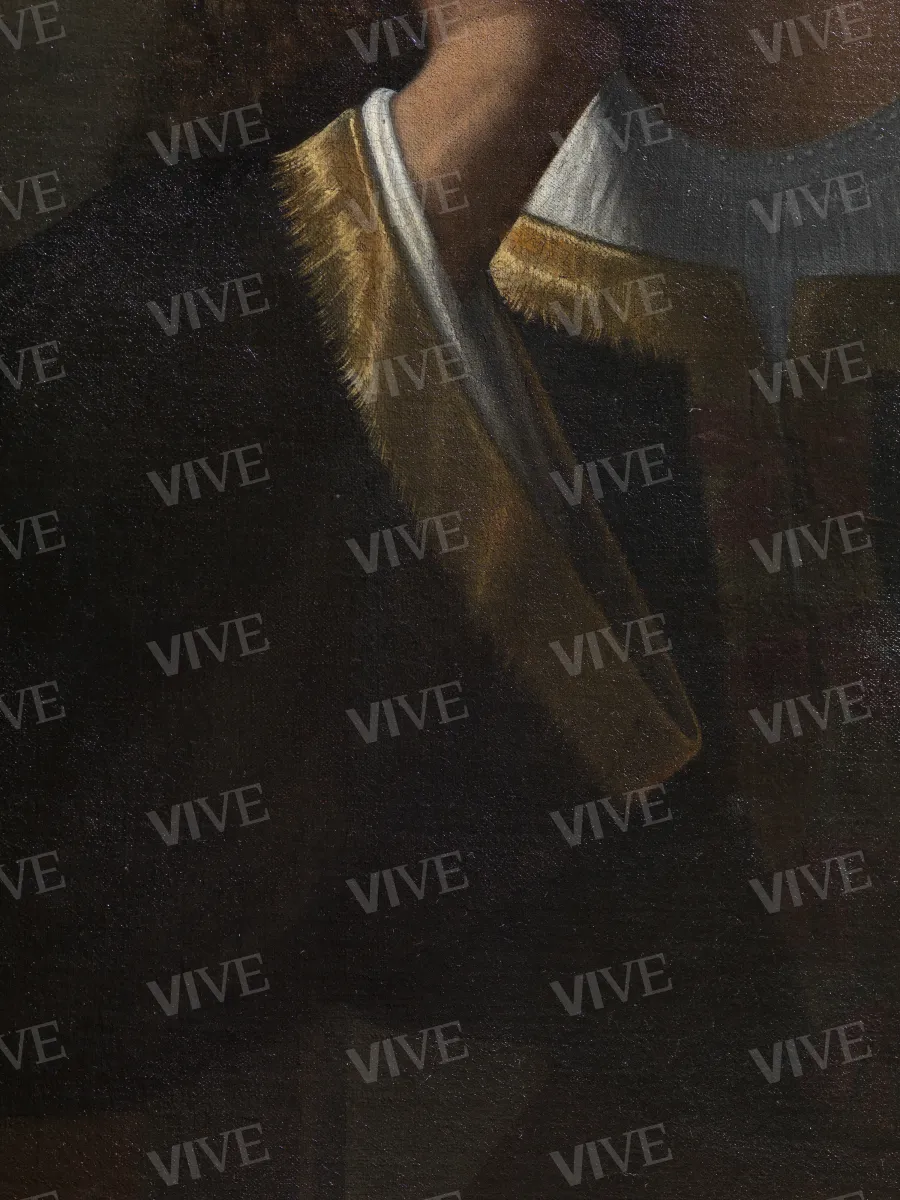

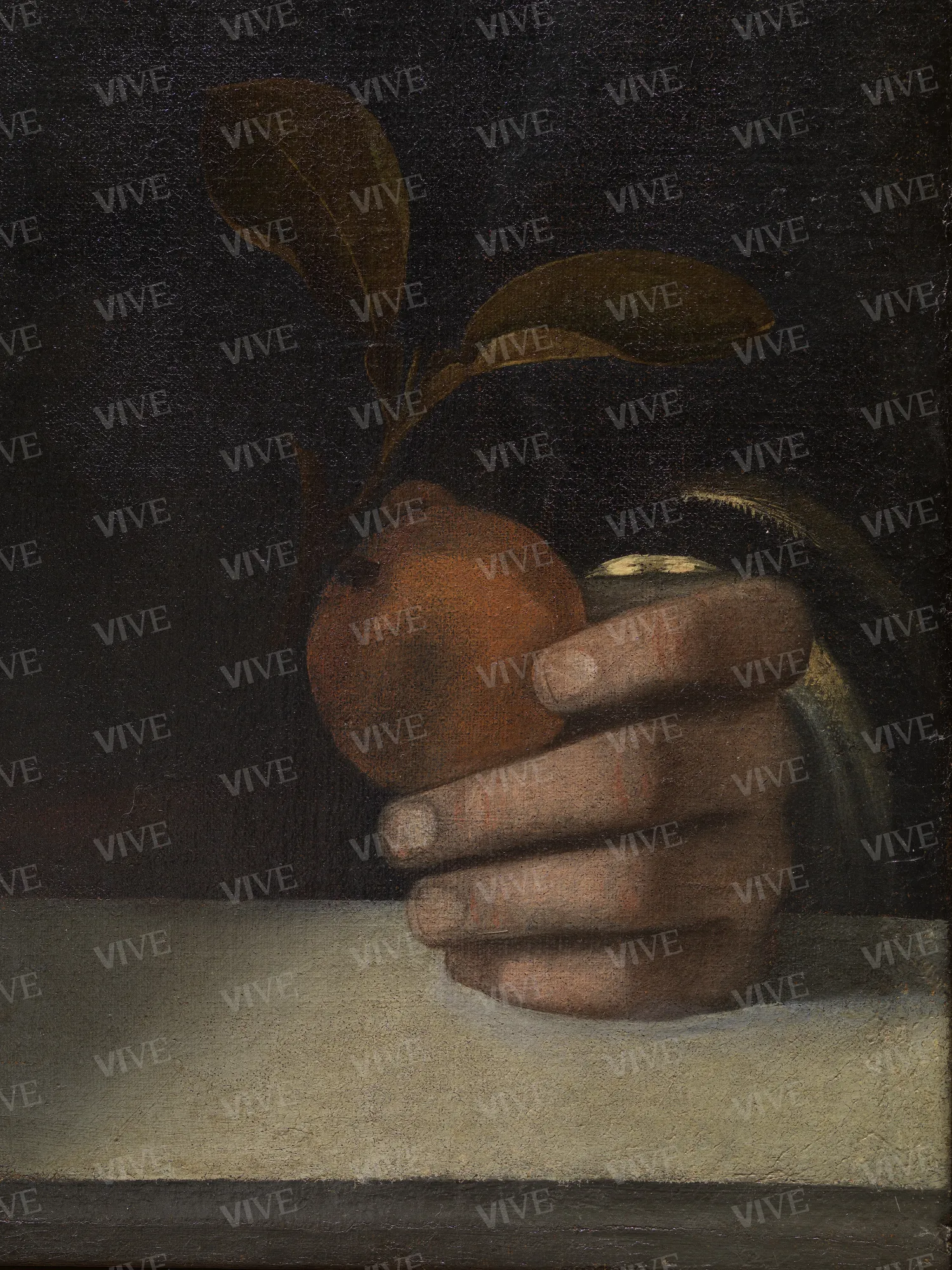

Il giovane pensoso dallo sguardo malinconico e introspettivo, ritratto in primo piano in uno spazio intimo, stringe nella sinistra un melangolo, già identificato come tale nell’inventario della Guardarobba del cardinale Carlo Emmanuele Pio di Savoia redatto verosimilmente a Ferrara nel 1624 (Testa 1994; Ferrari 2013). Si tratta di una varietà di arancia dal sapore aspro e amaro, nel quale le fonti cinquecentesche riconoscevano l’emblema della natura dolce e amara dell’amore, un frutto che qui richiama il nodo intorno al quale l’enigmatico gentiluomo tesse i suoi pensieri (Ballarin 1983).

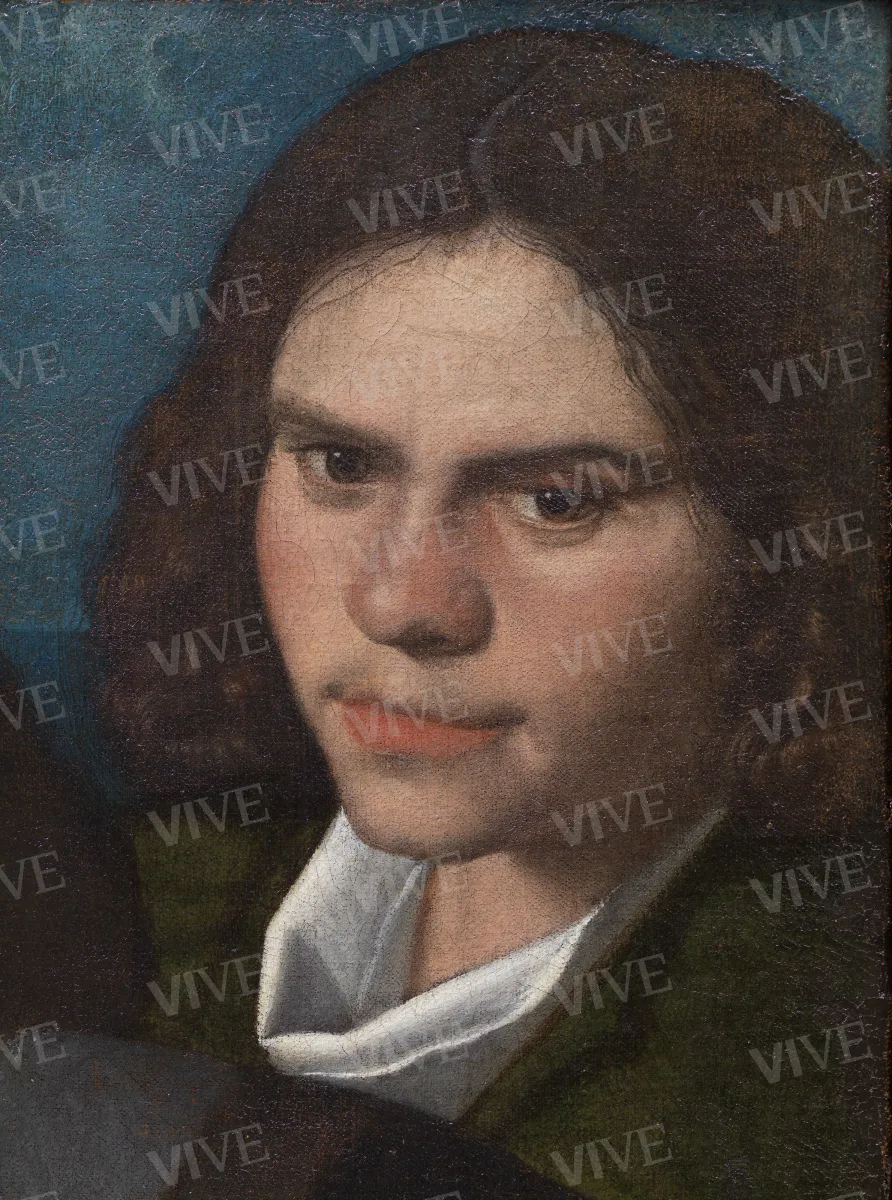

Mentre la figura in primo piano è modulata da una tenue luce calda che cade dall’alto a destra, la figura che si affaccia alle sue spalle, dall’espressione intensa ed estroversa, è avvolta in una luce più fredda.

Sebbene negli inventari seicenteschi delle collezioni dei cardinali Carlo Emmanuele Pio di Savoia e Ludovico Ludovisi (Garas 1967; Testa 1994) il Doppio ritratto fosse riferito a Giorgione (1477/1478-1510), al principio del Settecento, quando era passato a Ferrara nella collezione Ruffo, fu attribuito a Dosso Dossi (Agnelli 1734).

Il dipinto fu portato all’attenzione degli studi da Emilio Ravaglia (1922), che lo presentò come un inedito di Sebastiano del Piombo, pregno di “elementi desunti dall’opera giorgionesca“, ed è stato riferito da Roberto Longhi (1927; 1946) all’ultima fase dell'attività di Giorgione, incontrando alcune persistenti resistenze.

Infatti, Bernard Berenson (1932; 1936) e Giuseppe Fiocco (1948), seguiti da Federico Hermanin (1948), lo assegnavano a Domenico Mancini, mentre Johannes Wilde (1933) ne supponeva una provenienza veronese e lo accostava al Ritratto di giovane in armi con lo scudiero (Gattamelata) degli Uffizi, oggi unanimemente riferito al pittore di Castelfranco.

L’autografia giorgionesca è stata accolta da Pietro Zampetti (1955), che vi riconosceva la "sensibilità introspettiva" del maestro, e poi da Federico Zeri (1955), Rodolfo Pallucchini (1955; 1965) pur con qualche riserva iniziale, Luigi Coletti (1955), Carlo Volpe (1963; 1981) e Günter Tschmelitsch (1975). Si deve ad Alessandro Ballarin (1979; 1983; 1993; 2016) la messa a fuoco di una fase intermedia della produzione pittorica (e soprattutto della ritrattistica) di Giorgione, tra il 1500 e il 1503, precedente l'impresa del Fondaco dei Tedeschi. È in questo arco cronologico che Ballarin ha proposto di collocare il Doppio ritratto, intorno al 1502, dopo il cosiddetto Gattamelata degli Uffizi (circa 1501), entrambi esempi di una nuova “ritrattistica cortigiana, neoplatonica e stilnovista“, e prima della Vecchia e della Tempesta, databili tra il 1502 e il 1503 circa (entrambi a Venezia, Gallerie dell’Accademia).

Questa ricostruzione, recepita dalla maggior parte degli studi successivi (vedi per esempio Enrico Maria Dal Pozzolo 2017), non ha viceversa persuaso altri studiosi, come Marco Rognoni (1990) e David Allan Brown (2006) che, riprendendo l’ipotesi di Teresio Pignatti (1969; 1978), hanno continuato ad ascrivere il Doppio ritratto a un pittore anonimo della cerchia di Giorgione e attivo anche negli anni successivi alla morte del maestro. Addirittura, la figura in secondo piano, per la “vigorosa pienezza del risalto plastico“ e per le differenze rispetto a quella del giovane pensoso, fu considerata da Carlo Enrico Rava (1956) un’aggiunta seicentesca, supposizione definitivamente smentita anche dalle recenti indagini diagnostiche che hanno rilevato piuttosto un generale impoverimento della pellicola pittorica, oltre a una riduzione delle dimensioni originali del quadro (Zatti 2017).

La nuova prospettiva aperta da Ballarin (1979; 1983 e 1993, 2016) su questa fase dell’attività di Giorgione ha consentito di collocare la genesi del Doppio ritratto nel contesto culturale veneziano di primissimo Cinquecento. Il dipinto si intende così come esito delle sperimentazioni condotte dal maestro nel campo del ritratto a mezza figura, stimolate dal contatto con Leonardo, di passaggio a Venezia nei primi mesi del 1500 e dalla familiarità di Giorgione con una committenza colta, sensibile alle nuove istanze umanistiche, letterarie e filosofiche, che trovava in Pietro Bembo una personalità di punta: l’intensità psicologica delle figure dei due giovani, così diversi l’uno dall’altro, sorpresi in un momento riservato di condivisione interiore, traduce in pittura le riflessioni sull’amore e sull'amicizia che proprio allora Bembo elaborava negli Asolani, e nello statuto della Compagnia degli Amici, un codice di precetti di comportamento adottati da un sodalizio di amici veneziani uniti dalla vocazione a una dimensione raccolta di vita cortese, lontana dai doveri della vita civile e pubblica.

Cristina Conti

Scheda pubblicata il 12 Giugno 2025

Stato di conservazione

Buono.

Provenienza

Il quadro è verosimilmente a Ferrara il 12 luglio del 1624 quando è citato come opera di Giorgione nell’inventario della Guardarobba del cardinale Carlo Emmanuele Pio di Savoia che a questa data conservava la sua collezione nel palazzo cittadino di via degli Angeli. Nel 1633 è inventariato come autografo di Giorgione nella collezione del cardinale Ludovico Ludovisi a Roma. Fu ereditato da Niccolò Ludovisi principe di Piombino che ne rimase proprietario fino al 1644. Nel 1734 il dipinto era a Ferrara nella collezione del cardinale Tommaso Ruffo. Nel 1915 fu donato allo Stato italiano da Fabrizio Ruffo, principe di Motta Bagnara. Nel 1919 entrò a far parte del Museo di Palazzo Venezia.

Esposizioni

Venezia, Palazzo Ducale, Giorgione e i Giorgioneschi, 11 giugno-23 ottobre 1955;

Brescia, Monastero di Santa Giulia, 3 marzo-31 maggio 1990; Francoforte sul Meno, Schirn Kunsthalle, 8 giugno-3 settembre 1990, Giovanni Gerolamo Savoldo tra Foppa, Giorgione e Caravaggio;

Parigi, Grand Palais, Le siècle de Titien, 9 marzo-14 giugno 1993;

Venezia, Museo Correr, "Preferirei di no". Cinque stanze tra arte e depressione, 29 aprile-3 luglio 1994;

Milano, Palazzo Reale, L’anima e il volto. Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon, 30 ottobre 1998-14 marzo 1999;

Canberra, National Gallery of Australia, 28 marzo-16 giugno; Melbourne, Melbourne Museum, Titian to Tiepolo. Three Centuries of Italian Art, 7 luglio-5 ottobre 2002;

Stupinigi, Museo dell’Arredamento, Da Tiziano a Caravaggio a Tiepolo, 17 novembre 2002-16 febbraio 2003;

Parigi, Grand Palais, Mélancolie: génie et folie en Occident, 13 ottobre 2005-16 gennaio 2006;

Napoli, Museo di Capodimonte, Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci, 25 marzo-4 giugno 2006;

Washington, National Gallery of Art, 18 giugno-17 settembre 2006; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 17 ottobre 2006-7 gennaio 2007, Bellini, Giorgione, Tiziano e il Rinascimento della pittura veneziana;

Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgione, Giorgione, 12 dicembre 2009-11 aprile 2010;

Padova, Palazzo del Monte di Pietà, Bembo e l’invenzione del Rinascimento, 2 febbraio-19 maggio 2013;

Vicenza, Basilica Palladiana, Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh. La sera e i notturni dagli egizi al Novecento, 24 dicembre 2014-2 giugno 2015;

Londra, Royal Accademy of Arts, In the Age of Giorgione, 21 marzo-5 giugno 2016.

Pechino, Museo Nazionale della Cina, Gloria di luce e colore. Quattro secoli di pittura a Venezia, 24 marzo-10 dicembre 2016;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma, 24 giugno-17 settembre 2017.

Bibliografia

Agnelli Jacopo, Galleria di pitture del eminentissimo e reverendissimo Principe Signor Cardinale Tommaso Ruffo Vescovo di Palestrina, e di Ferrara, ecc., Ferrara 1734, p. 88;

Ravaglia Emilio, Un quadro inedito di Sebastiano del Piombo, in «Bollettino d’arte», 1, 10, 1922, pp. 474-477;

Felici Giuseppe, Villa Ludovisi in Roma, Roma 1952, p. 88;

Longhi Roberto, Cartella tizianesca (1927), in Edizione delle opere complete di Roberto Longhi, II. Saggi e ricerche, 2 voll., Firenze 1967, I, pp. 233-244, nota 15;

Wilde Johannes, Die Probleme um Domenico Mancini, «Jahrbuch der Kunsthistorichen Sammlungen in Wien», VII, 1933, pp. 97-135;

Berenson Bernard, Italian Pictures of the Renaissance. A List of the Principal Artists with an Index of Places, Oxford 1932, p. 325;

Berenson Bernard, Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi, Milano 1936, p. 288;

Longhi Roberto, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 1946, pp. 22, 63;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia, Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, pp. 9-10;

Fiocco Giuseppe, Giorgione, Milano 1948, p. 20;

Hermanin Federico, Il palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 222;

Coletti Luigi, Tutta la pittura di Giorgione, Milano 1955, p. 62, tav. 90;

Pallucchini Rodolfo, Giorgione, Milano 1955, p. 9;

Zampetti Pietro, Doppio ritratto, in Zampetti Pietro (a cura di), Giorgione e i Giorgioneschi, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 11 giugno-23 ottobre 1955), Venezia 1955, pp. 80-81, cat. 35;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale, 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, cat. 51;

Rava Carlo Enrico, Giorgione e i giorgioneschi a Venezia, in «Prospettive», 12, 1956, pp. 55-66, 85-87;

Volpe Carlo, Giorgione, Milano 1963, pp. 6-7;

Pallucchini Rodolfo, Giorgione, in Le Muse. Enciclopedia di tutte le arti, V, Novara 1965, pp. 263-266 (p. 266);

Garas Klára, The Ludovisi Collection of Pictures in 1633. II, in «The Burlington Magazine», CIX, 771, 1967, pp. 339-348, n. 43;

Pignatti Terisio, Giorgione, Venezia 1969, p. 133, A.50, tav. 124;

Tschmelitsch Günter, Zorzo, genannt Giorgione. Der Genius und sein Bannkreis, Wien 1975, pp. 344-345, 450;

Pignatti Terisio, Giorgione (1969), seconda edizione, Milano 1978, pp. 138-139, A.53, tav. 124;

Ballarin Alessandro, Una nuova prospettiva su Giorgione: la ritrattistica degli anni 1500-1503, Atti del convegno internazionale di studi per il quinto centenario della nascita (Castelfranco Veneto, 29-31 maggio 1978), Venezia 1979, pp. 227-252;

Lucco Mauro, L’opera completa di Sebastian del Piombo, con una presentazione di Carlo Volpe, Milano 1980, pp. 138-139;

Volpe Carlo, La "maniera moderna" e il naturalismo nel Cinquecento da Giorgione a Caravaggio, in Pallucchini Rodolfo (a cura di), Giorgione e l’umanesimo veneziano, 2 voll., Firenze 1981, pp. 399-423, nota 9;

Ballarin Alessandro, Giorgione e la Compagnia degli amici: il "Doppio Ritratto" Ludovisi, in Storia dell’arte italiana. V. Dal Medioevo al Quattrocento, Torino 1983, pp. 479-541;

Rognoni Marco, Anonimo (Cerchia di Giorgione), Doppio ritratto, in Passamani Bruno (a cura di), Giovanni Gerolamo Savoldo tra Foppa, Giorgione e Caravaggio, catalogo della mostra (Brescia, Monastero di Santa Giulia, 3 marzo-31 maggio 1990; Francoforte, Schirn Kunsthalle, 8 giugno-3 settembre 1990), Milano 1990, pp. 245-246, cat. IV. 3;

Ballarin Alessandro, Une nouvelle perspective sur Giorgione: les portraits des années 1500-1503, in Laclotte Michel (a cura di), Le siècle de Titien. L’âge d’or de la peinture à Venise, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais, 9 marzo-14 giugno 1993), Paris 1993, pp. 281-292;

Bonito Oliva Achille (a cura di), "Preferirei di no". Cinque stanze tra arte e depressione, catalogo della mostra (Venezia, Museo Correr, 29 aprile-3 luglio 1994), Milano 1994, pp. 74, 149;

Testa Laura, Un collezionista del Seicento: il cardinale Carlo Emmanuele Pio, in Bentini Jadranka (a cura di), Quadri rinomatissimi. Il collezionismo dei Pio di Savoia, Modena 1994, pp. 93-100, n. 15;

Santolini Sandro, Giorgione "Doppio ritratto", in Caroli Flavio (a cura di), L’anima e il volto. Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 30 ottobre 1998-14 marzo 1999), Milano 1998, pp. 74-75;

Carratù Tullia, Giorgio da Castelfranco Called Giorgione "Double Portrait", in Algranti Gilberto (a cura di), Titian to Tiepolo. Three Centuries of Italian Art, catalogo della mostra (Canberra, National Gallery of Australia, 28 marzo-16 giugno; Melbourne, Melbourne Museum, 7 luglio-5 ottobre 2002), Firenze 2002, pp. 68-69, cat. 9;

Tullia Carratù, Giorgio da Castelfranco detto Giorgione "Doppio ritratto", in Sgarbi Vittorio (a cura di), Da Tiziano a Caravaggio a Tiepolo. Capolavori di tre secolo di arte italiana, catalogo della mostra (Stupinigi, Museo dell’Arredamento 17 novembre 2002-16 febbraio 2003), Firenze 2003, p. 50, cat. 2;

Anderson Jaynie, Bittersweet Love: Giorgione’s Portraits of Masculine Friendship, in Marshall David R. (a cura di), The Italians in Australia. Studies in Renaissance and Baroque art, Atti del convegno (The University of Melbourne, 9-11 agosto 2002), Firenze 2004, pp. 87-94;

Reuss Gabriella, Attribué à Giorgio da Castelfranco, Double Portrait, in Clair Jean, Klibansky Raymond (a cura di), Mélancolie: génie et folie en Occident, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais, 13 ottobre 2005-16 gennaio 2006), Paris 2005, p. 156, cat. 54;

Carratù Tullia, Giorgione, Doppio Ritratto, in Spinosa Nicola (a cura di), Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci, catalogo della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte 25 marzo-4 giugno 2006), Napoli 2006, pp. 232-233, cat. C31;

Brown, in Brown David Allan, Ferino-Pagden Sylvia (a cura di), Bellini, Giorgione, Tiziano e il Rinascimento della pittura veneziana, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 18 giugno-17 settembre 2006; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 17 ottobre 2006-7 gennaio 2007), Milano 2006, pp. 255-257, cat. 50;

Anderson Jaynie, The Giorgionesque Portrait II: Representation of Homosociality, or the Representation of Friendship in Renaissance Venice, in Ferino-Pagden Sylvia (a cura di), Giorgione entmythisiert, Turnhout 2008, pp. 155-173;

Barberini Maria Giulia, Sconci Maria Selene (a cura di), Guida al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Roma 2009, p. 26, n. 8;

Zamperini Alessandra, Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione, «Doppio ritratto», in Dal Pozzolo Enrico Maria, Puppi Lionello (a cura di), Giorgione, catalogo della mostra (Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgione, 12 dicembre 2009-11 aprile 2010), Milano 2009, pp. 424-425, cat. 44;

Ferrari Sarah, Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione, "Doppio ritratto", in Beltramini Guido, Gasparotto David, Tura Adolfo (a cura di), Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogo della mostra (Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 2 febbraio-19 maggio 2013), Venezia 2013, pp. 153-154, cat. 2.12;

Cioffetta, in Goldin Marco (a cura di), Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh. La sera e i notturni dagli egizi al Novecento, catalogo della mostra (Vicenza, Basilica Palladiana, 24 dicembre 2014-2 giugno 2015), Treviso 2014, pp. 497-498, cat. 24;

Acanfora Maria, Giorgio Barbarella detto, Giorgione, "Doppio ritratto", in Bellieni Andrea, Craievich Alberto (a cura di), Gloria di luce e colore. Quattro secoli di pittura a Venezia, catalogo della mostra (Pechino, Museo Nazionale della Cina, 24 marzo-10 dicembre 2016), Venezia 2016, p. 265, cat. II.16;

Facchettini Simone, Galansino Arturo, "Potrait of a Young Man and His Servant", Attributed to Giorgione, in Facchettini Simone, Galansino Arturo, Rumberg Per (a cura di), In the Age of Giorgione, catalogo della mostra (Londra, Royal Accademy of Arts, 21 marzo-5 giugno 2016), London 2016, pp. 42-43, cat. 2;

Ballarin Alessandro, Giorgione e l’umanesimo veneziano, con la collaborazione di de Zuani Laura, Ferrari Sarah, Menegatti Marialucia, I, Una nuova prospettiva su Giorgione, Padova 2016, pp. 85-111, 496-504;

Dal Pozzolo Enrico Maria, I Due amici di Giorgione, in Dal Pozzolo Enrico Maria (a cura di), Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 24 giugno-17 settembre 2017), Napoli 2017, pp. 202-205, cat. I 5.5;

Zatti Elisabetta, Considerazioni sullo stato conservativo dei «Due amici» di Palazzo Venezia, in Dal Pozzolo Enrico Maria (a cura di), Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 24 giugno-17 settembre 2017), Napoli 2017, pp. 314-321;

Ballarin Alessandro, Giorgione, in Ambrosini Massari Anna Maria, Bacchi Andrea, Benati Daniele, Galli Aldo (a cura di), Il mestiere del conoscitore. Roberto Longhi, Bologna 2017, pp. 267-287;

Villa Giovanni Carlo Federico, Giorgione, Milano 2021, pp. 202, 207, 209.