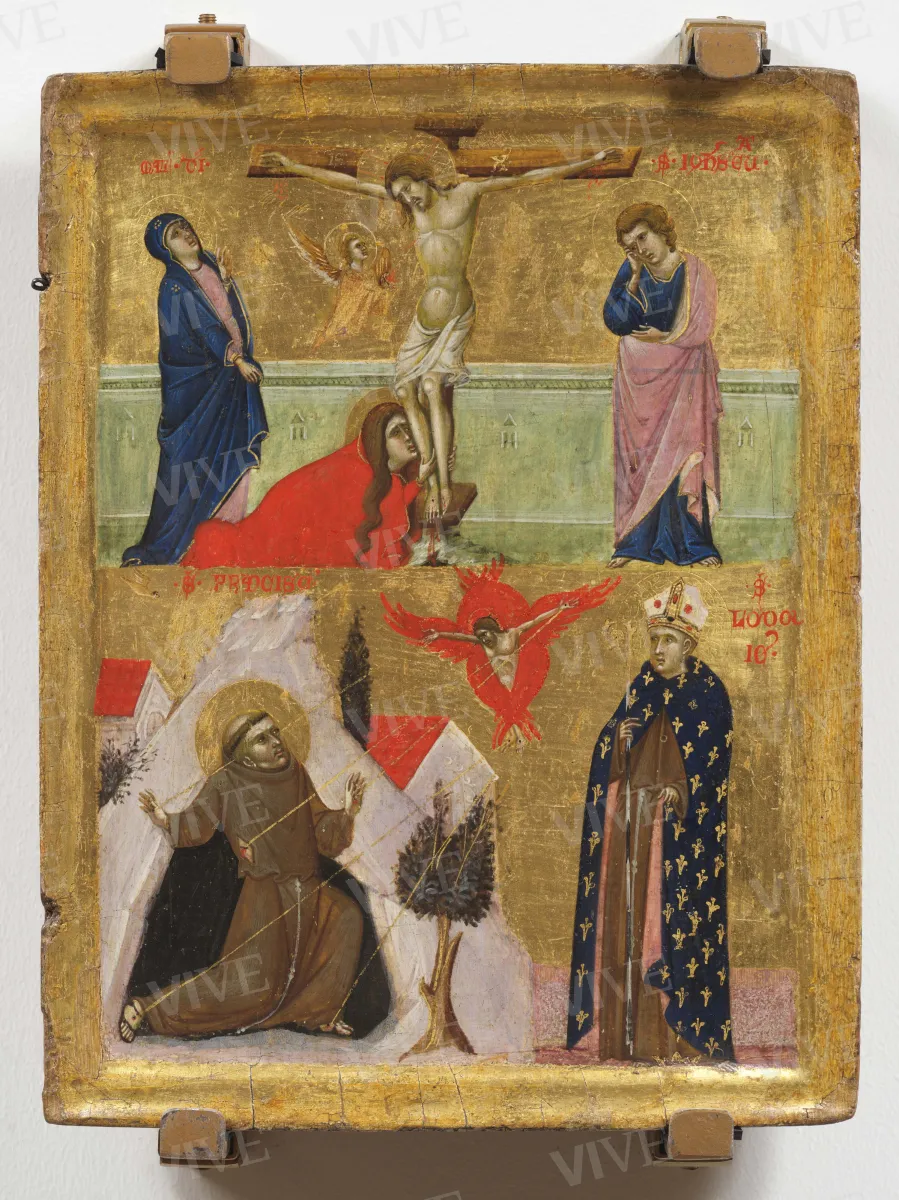

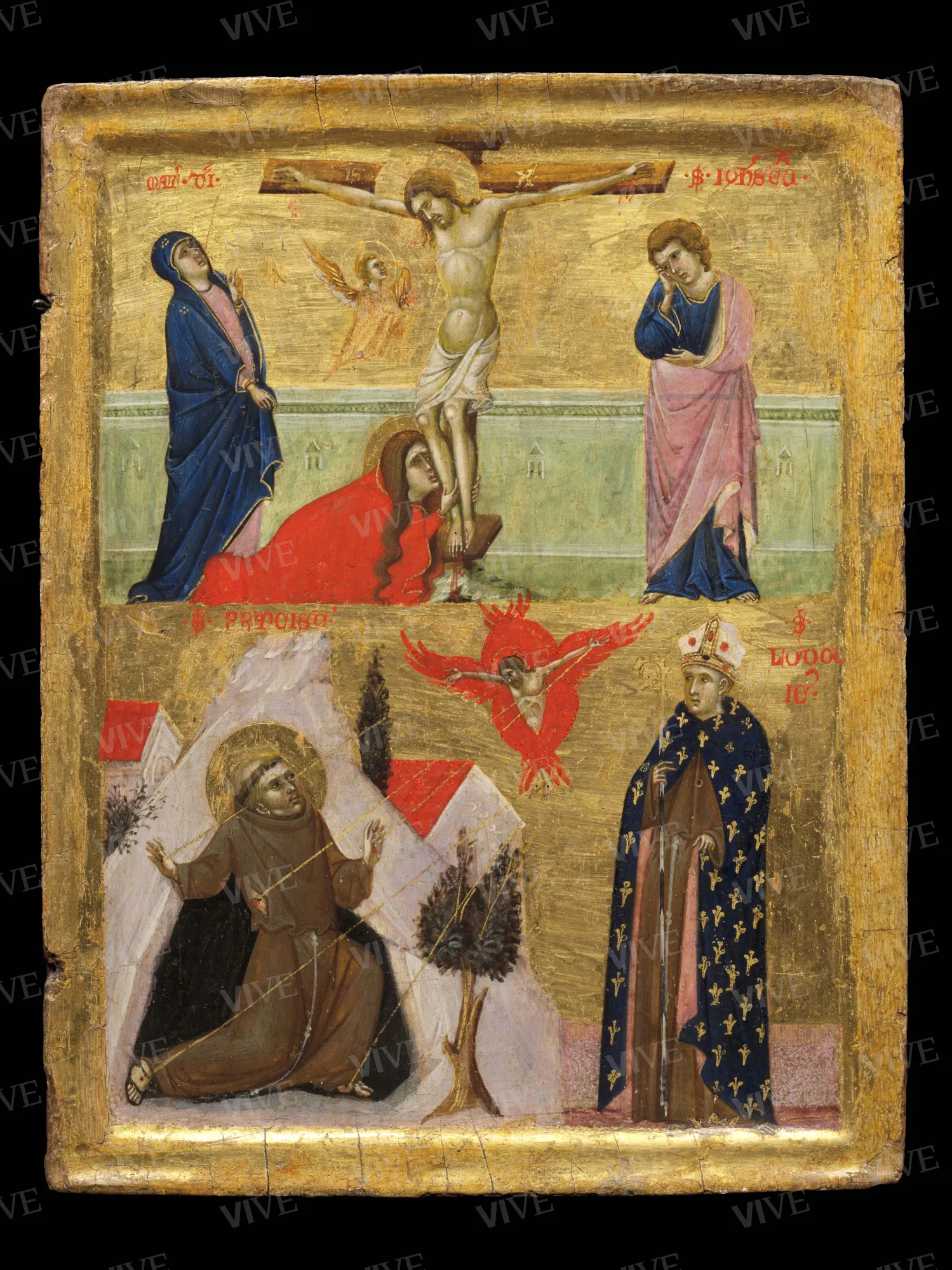

Dittico Sterbini

Maestro del Dittico Sterbini Terzo-quarto decennio del XIV secolo

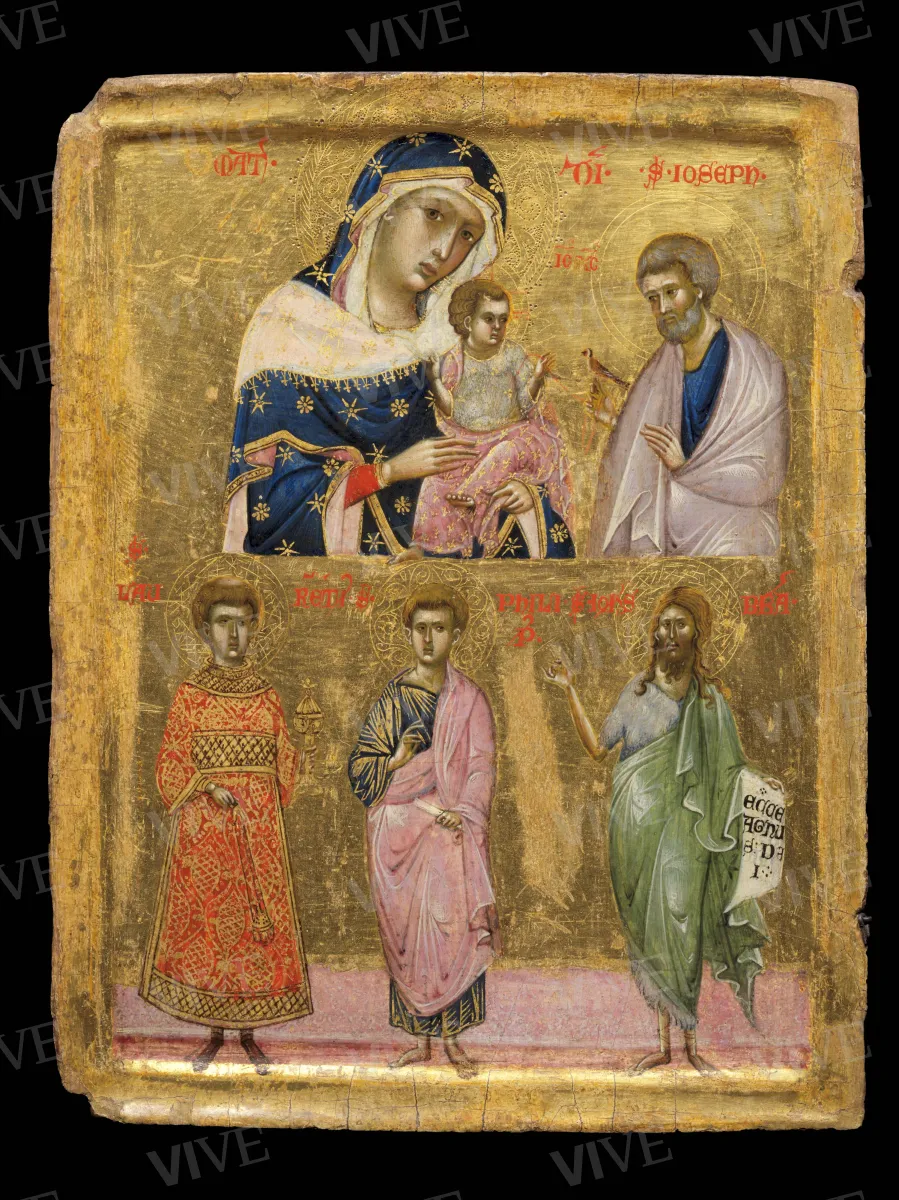

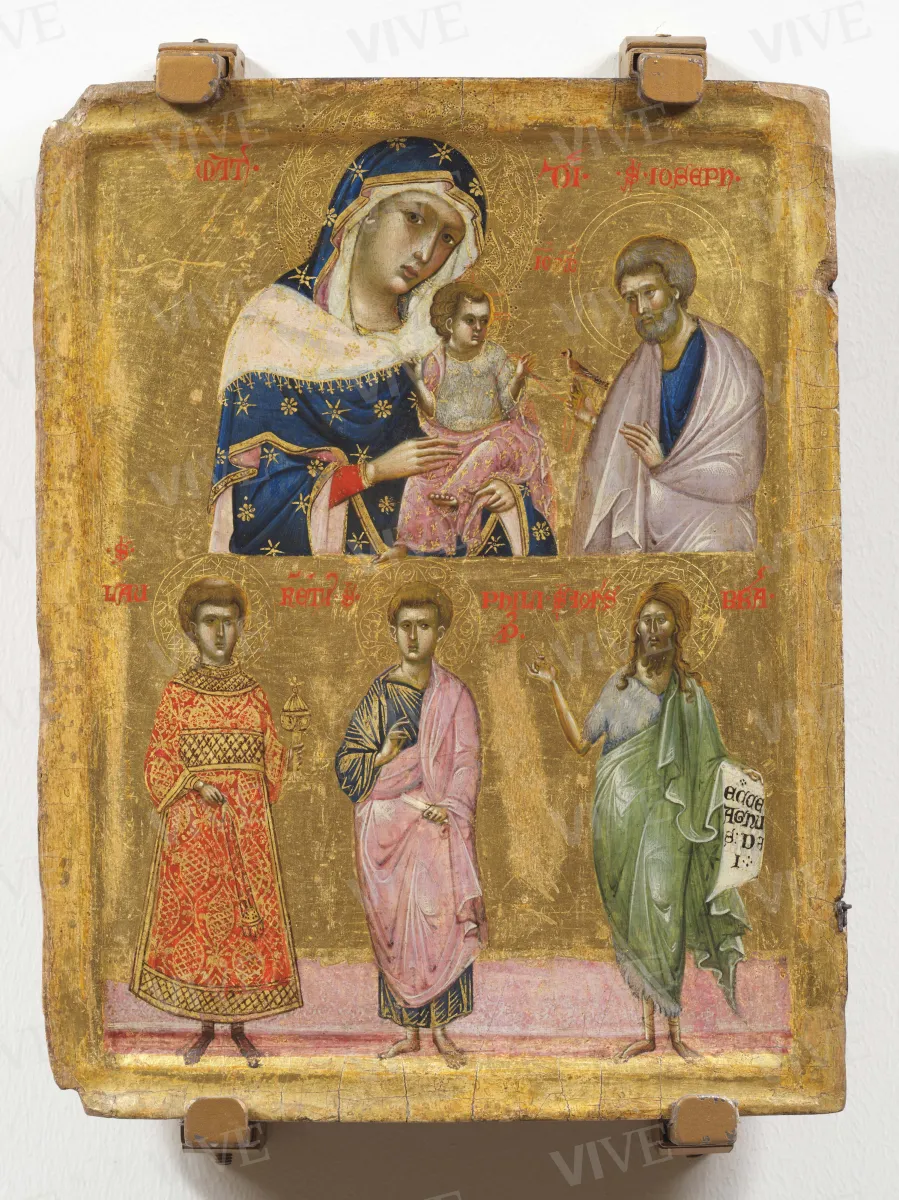

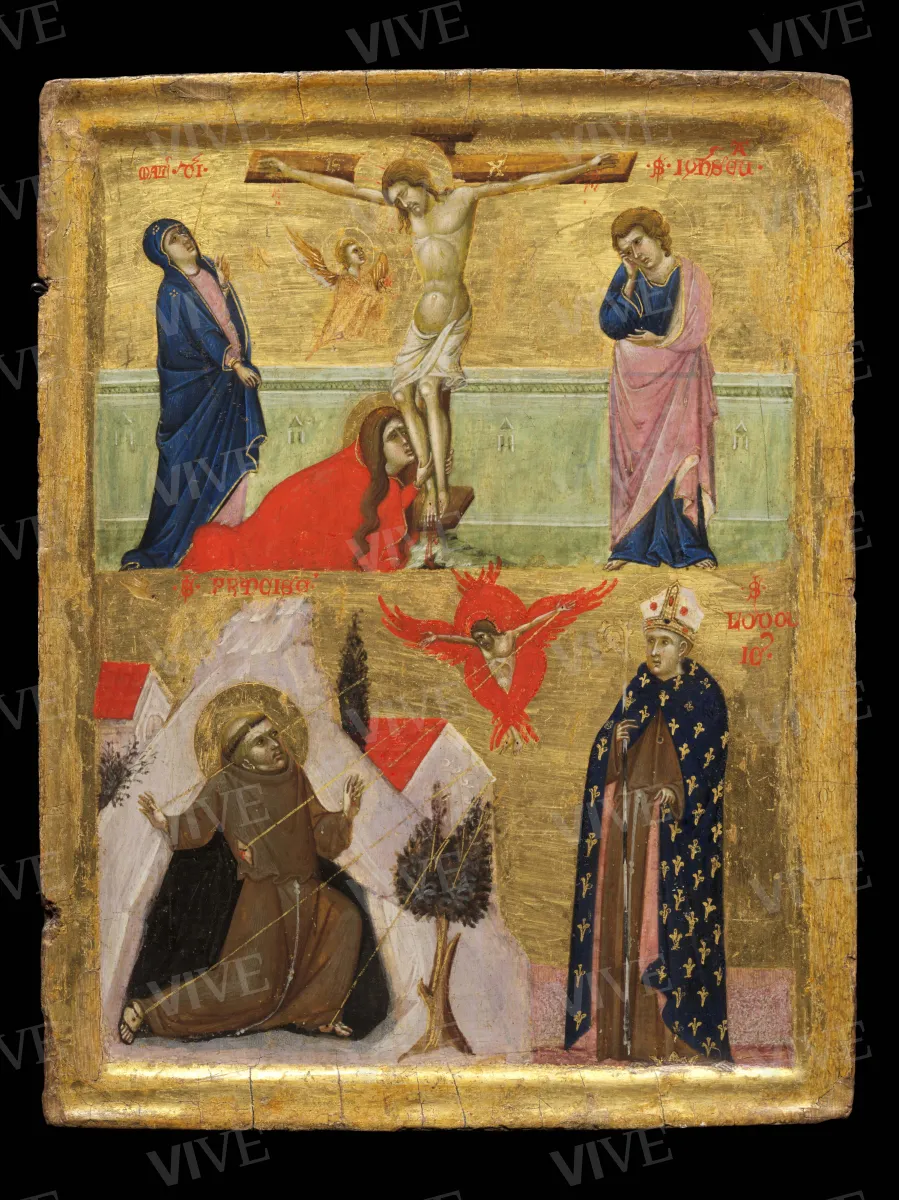

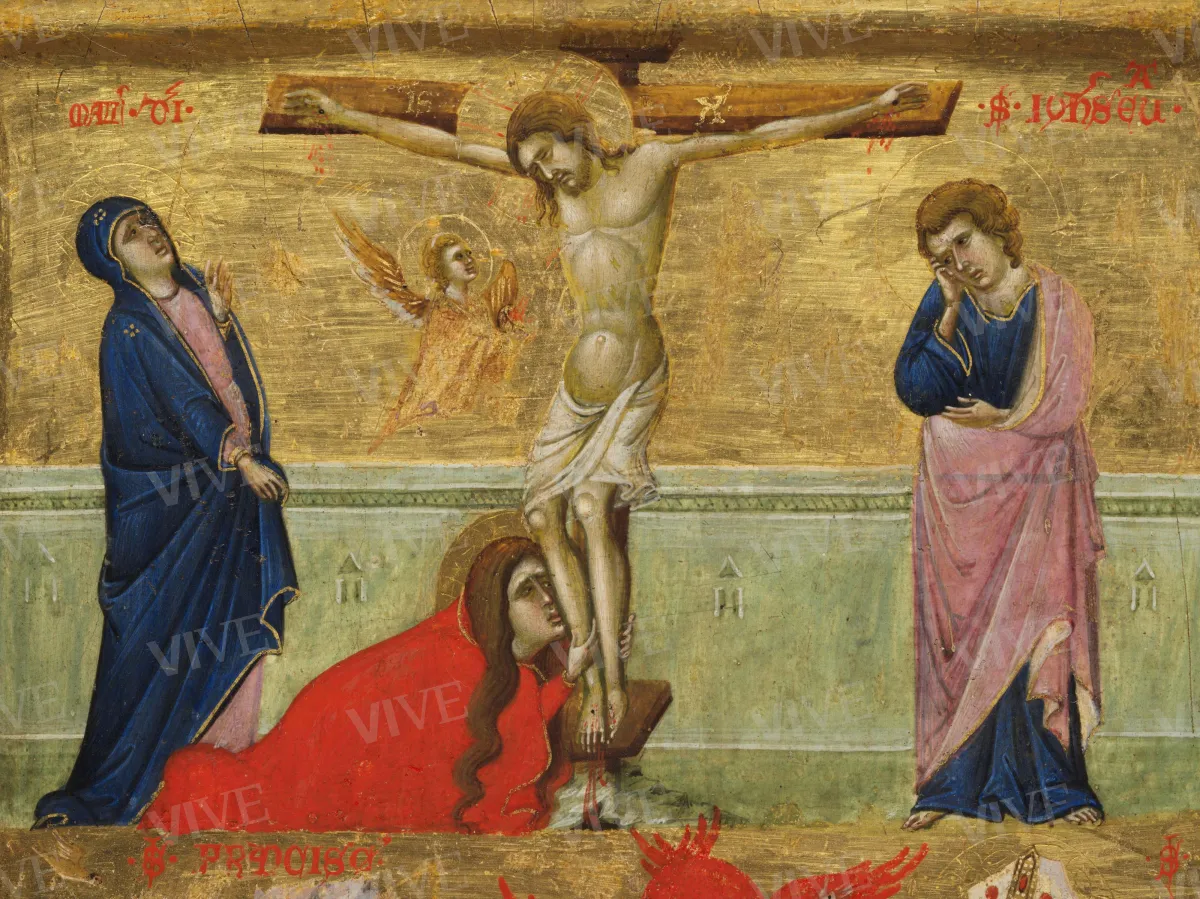

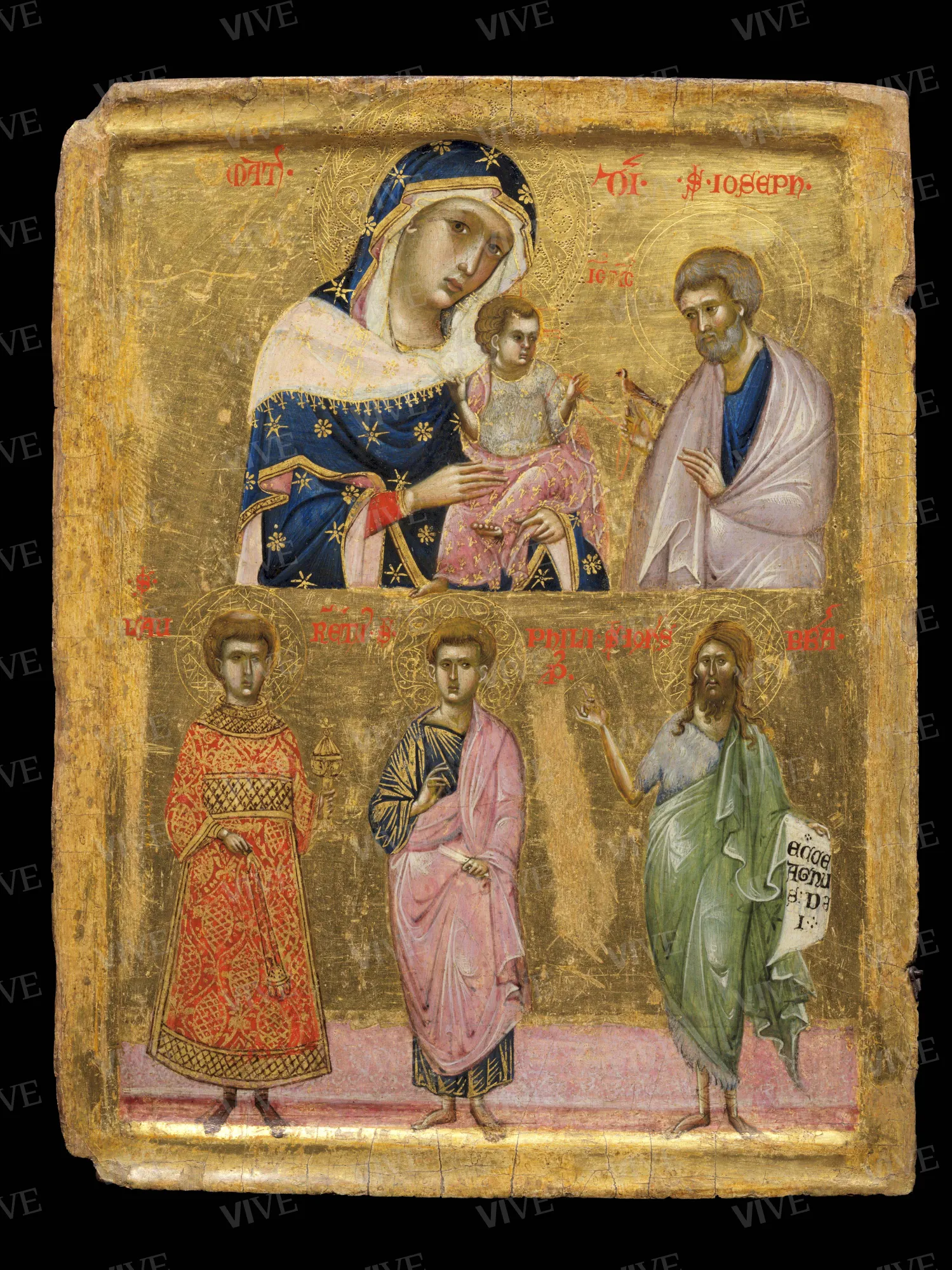

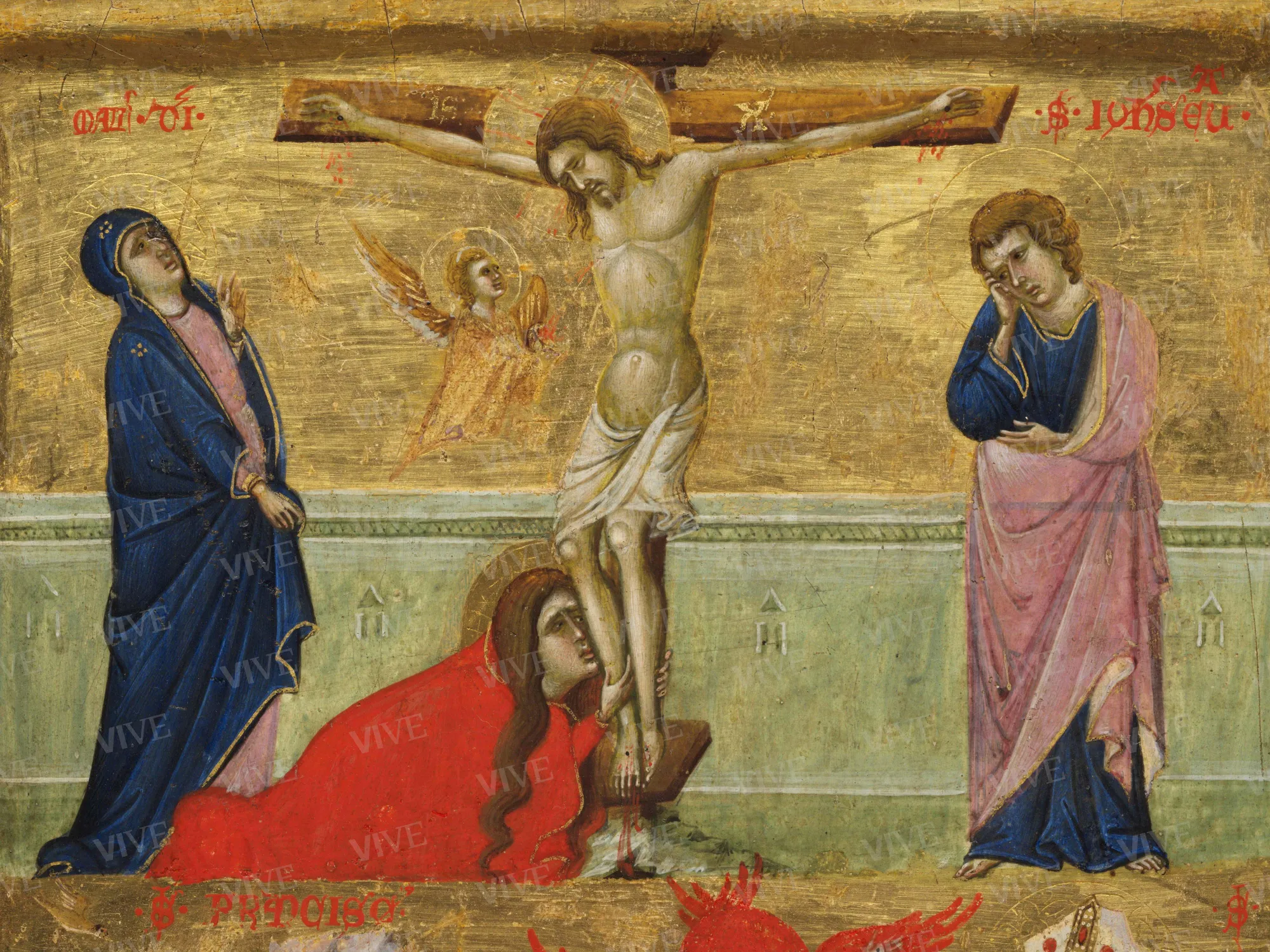

Le due tavolette, originariamente connesse, sono partite in due registri dove elementi prettamente iconici sono accostati a inserti di tipo narrativo. L’anta sinistra del dittico raffigura la Vergine a mezza figura con il Bambino e san Giuseppe nell’atto di offrirgli un pettirosso e sotto, a figura intera, i santi Lorenzo, Filippo e Giovanni Battista; la tavola di destra rappresenta invece la Crocifissione con i dolenti e la Maddalena ai piedi della croce, mentre nel registro inferiore compaiono san Francesco che riceve le stimmate e san Ludovico di Tolosa.

Le due tavolette, originariamente connesse, sono partite in due registri dove elementi prettamente iconici sono accostati a inserti di tipo narrativo. L’anta sinistra del dittico raffigura la Vergine a mezza figura con il Bambino e san Giuseppe nell’atto di offrirgli un pettirosso e sotto, a figura intera, i santi Lorenzo, Filippo e Giovanni Battista; la tavola di destra rappresenta invece la Crocifissione con i dolenti e la Maddalena ai piedi della croce, mentre nel registro inferiore compaiono san Francesco che riceve le stimmate e san Ludovico di Tolosa.

Dettagli dell’opera

altezza 32,5; larghezza 25,5

Scheda di catalogo

Sin dalla sua presentazione agli studi, per la sua qualità ma anche per alcune caratteristiche in un certo senso atipiche, il dittico ha generato una serie di attribuzioni che di volta in volta hanno messo in evidenza alcune delle sue componenti stilistiche. Si devono ai primi commentatori le proposte più orientate sul versante centro-italiano che hanno indicato come autore dell’opera un pittore di cultura duccesca (ipotesi di Jean Paul Richter riportata da Venturi 1905a, p. 201), cimabuesca-assisiate (Venturi 1905b) o romana (Toesca 1927, p. 1041, nota 48). Il capovolgimento critico fu introdotto da Edward B. Garrison che, inserendo il dittico di Palazzo Venezia nel suo repertorio della pittura romanica su tavola, mise per primo in evidenza la cultura adriatica dell’anonimo artista collocandone l’attività a Venezia (Garrison 1949, p. 10 e n. 247). A distanza di pochi anni fu Victor Lazarev, invece, a puntare l’attenzione sulla componente bizantina del dipinto; una cultura bizantina riconoscibile ma mediata da alcune preoccupazioni compositive, iconografiche e stilistiche di marca occidentale (Lazarev 1951, p. 45). Le coordinate entro le quali si svolge la storia degli studi del dittico in esame, quindi, evidenziano da un lato un forte radicamento all’arte occidentale, dall’altro, però, rilevano dei modi tipici dell’arte bizantina di ambito paleologo: una combinazione questa che fu alla base della scelta di Antonio Muñoz di porre il dittico Sterbini come opera di apertura della mostra italo-bizantina di Grottaferrata del 1904-1905 (Muñoz 1906, p. 10). Con l’avanzare degli studi all’opera di Palazzo Venezia sono stati accostati altri dipinti che costituiscono oggi un piccolo corpus intorno all’anonimo maestro che dal dittico romano ha preso il nome. Opere del Maestro del dittico Sterbini sono stati considerate una Madonna col Bambino già in collezione Bagnarelli di Milano e oggi di collocazione ignota (Garrison 1949, n. 65), una Madonna col Bambino già in collezione Kenneth Clark passata recentemente in un’asta Christie’s (Old Masters Evening Sale, Lotto 34, Christie’s, Londra, 8 luglio 2021), il trittico con la Madonna col Bambino tra i santi Agata e Bartolomeo del Museo Regionale di Messina (Campagna Cicala 2020, pp. 231-232), la Madonna della collezione Mason Perkins oggi nel Museo del Tesoro della basilica di Assisi (Palumbo 1973, pp. 7-13), l’altarolo del National Trust a Polesden Lacey in Inghilterra (Corrie 2006). Tali opere, proprio come il dittico di Palazzo Venezia, hanno destato un qualche imbarazzo negli studi per via della loro attribuzione: la Vergine già Kenneth Clark, per esempio, in passato era stata data a Vitale da Bologna, quella già Bagnarelli era riferita da Roberto Longhi a Duccio (Campagna Cicala 2020, p. 233, nota 128). Individuare un centro per l’attività del Maestro del dittico Sterbini capace di tenere insieme le componenti stilistiche, compositive e iconografiche delle sue opere rimane quindi un problema aperto. Per Mojmír Frinta l’anonimo maestro sarebbe stato attivo nelle coste dalmate, mentre per Federico Zeri la sua attività si sarebbe svolta principalmente nella Sicilia orientale dove effettivamente a Messina una cultura figurativa di impronta orientale fu incoraggiata dai primi sovrani aragonesi (Frinta 1987; Zeri 1992, pp. 55-56). Gli studi più recenti sul dittico Sterbini si devono a Michele Bacci che ha saputo spiegare la “sconcertante coesistenza di elementi italiani e bizantini” del dipinto richiamandosi al suo carattere intenzionalmente eterogeneo e al concetto di "visual hybridity" che spiegherebbe l’uso deliberato di modelli e riferimenti stilistici misti nella medesima opera (Bacci 2013; Bacci 2014; Bacci 2017). A riprova del successo di questa operazione deve essere sottolineata la fortuna che incontrarono opere come il dittico Sterbini il cui riflesso è stato individuato in alcune tavole aragonesi del XIV secolo (Cornudella 2014, pp. 11-12). Nel tentativo di individuare un centro o un’area geografica dove collocare l’elaborazione e la realizzazione del dittico Sterbini l’ipotesi più probabile resta quindi Venezia, città dove possono trovare una spiegazione non solo gli apporti orientali, ma anche gli interessi spaziali dell’artista, forse da identificare con un pittore itinerante di origine greca (Bacci 2013, p. 211; Bacci 2014). Per quanto riguarda invece la cronologia, una data che si colloca tra il terzo-quarto decennio del XIV secolo sembra possibile, sicuramente dopo il 1317 anno al quale risale la canonizzazione di san Ludovico di Tolosa la cui presenza in un’anta del dittico assicura all’opera un termine post quem.

Giampaolo Distefano

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Buono.

Iscrizioni

Iscrizioni tavola di destra: «MAT[er] / D[omin]I»; «IC / XC»; «S[anctus] IOSEPH»; «S[anctus] LAV/RE[n]TIVS»; «S[anctus] PHILIP[pu]S»; «S[anctus] IOH[anne]S / B[a]P[tist]A»; «ECCE / AGNU/S DE/I»;

iscrizioni tavola di sinistra: «MAT[er] / D[omini]I»; «S[anctus] IOH[anne]S EVA[ngelista]»; «S. FRANCISC[us] »; «S. LODOV/IC[us]».

Provenienza

Il dittico, di cui si ignora la provenienza antica ma che per le sue caratteristiche rientra in quella tipologia di immagini riservate al culto privato, faceva parte della celebre collezione di Giulio Sterbini, uomo di fiducia di papa Leone XIII, nota soprattutto per i dipinti di ambito bizantino (Morozzi 2006). Dopo un passaggio nella collezione Lupi, il dittico giunse in quella di Giovanni Armenise. Quest’ultimo, nel 1940, ne fece dono allo Stato italiano.

Esposizioni

Grottaferrata, Abbazia di San Nilo, Esposizione di arte italo-bizantina, 1904-1905;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Cipro e l’Italia al tempo di Bisanzio. L’Icona Grande di San Nicola tis Stégis del XIII secolo restaurata a Roma, 23 giugno-26 luglio 2009;

Torino, Reggia di Venaria Reale, Restituzioni 2018. Tesori d’arte restaurati, 28 marzo-16 settembre 2018.

Bibliografia

Venturi Adolfo, Dittico attribuito a Cimabue, nell’esposizione di Grottaferrata, in «L’Arte», 8, 1905, pp. 199-201 (Venturi 1905a);

Venturi Adolfo, La quadreria Sterbini in Roma, in «L’Arte», 8, 1905, pp. 422-440 (Venturi 1905b);

Muñoz Antonio, L’art byzantin à l’exposition de Grottaferrata, Roma 1906, p. 10;

Toesca Pietro, Storia dell’arte italiana. Il Medioevo, 2 voll., Torino 1927;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, pp. 5-6;

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 409;

Garrison Edward B., Italian Romanesque Panel Paintings. An Illustrated Index, Firenze 1949, p. 10 e n. 247;

Lazarev Victor, Über eine neue Gruppe byzantinisch-venezianischer Trecento-Bilder, in «Art Studies», VIII, 1951, pp. 3-3 (ora in Lazarev Victor, Studies in Byzantine Painting, London 1995, pp. 25-72, p. 45);

Palumbo Giuseppe, Collezione Federico Mason Perkins, Roma 1973, pp. 7-13;

Frinta Mojmír Svatopluk, Searching for an Adriatic Painting Workshop with Byzantine Connection, in «Zograf», XVIII, 1987, pp. 12-20;

Zeri, in Campagna Cicala Francesca, Zeri Federico (a cura di), Messina. Museo Regionale, Palermo 1992, pp. 55-56;

Corrie Rebecca, The Polesden Lacey Triptych and the Sterbini Diptych: A Greek Painter between East and West, in Jeffreys Elizabeth (a cura di), Proceedings of the 21th International Congress of Byzantine Studies (Londra, 21-26 agosto 2006), London 2006, vol. III, pp. 47-48;

Morozzi Luisa, Da Lasinio a Sterbini, "primitivi" in una raccolta romana di secondo Ottocento, in Adembri Benedetta (a cura di), Aei mnēstos. Miscellanea di studi per Mauro Cristofani, Firenze 2006, pp. 908-916;

Bacci Michele, Some Thoughts on Greco-Venetian Artistic Interactions in Fourteenth and Early-Fifteenth Centuries, in Eastmond Antony, James Liz (a cura di), Wonderful Things: Byzantium Through Its Art: Papers from the Forty-Second Spring Symposium of Byzantine Studies (Londra, 20-22 marzo 2009), Farnham 2013, pp. 203-227;

Bacci Michele, Veneto-Byzantine “hybrids”: towards a Reassessment, in «Studies in Iconography», XXXV, 2014, pp. 73-106;

Cornudella Rafael, The Master of Baltimore and the Origin of Italianism in Catalan Painting of the Fourteenth Century, in «The Journal of the Walters Art Museum», LXXII, 2014, pp. 7-22;

Bacci Michele, Un ibrido di successo: il “dittico Sterbini”, la Madonna “dal risvolto bianco” e la Vergine Konevskaja, in Bock Nicolas, Foletti Ivan, Tomasi Michele, Survivals, revivals, rinascenze. Studi in onore di Serena Romano, Roma 2017, pp. 469-483 (con bibliografia);

Campagna Cicala Francesca, Pittura medievale in Sicilia, Messina 2020.