Cristo in pietà con i simboli della Passione e un frate francescano in adorazione

Ambito toscano Terzo quarto del XV secolo?

Questa pergamena applicata su tavola, riconducibile all'ambito toscano del terzo quarto del XV secolo, raffigura Cristo in pietà con i simboli della Passione e un frate francescano in adorazione.

Questa pergamena applicata su tavola, riconducibile all'ambito toscano del terzo quarto del XV secolo, raffigura Cristo in pietà con i simboli della Passione e un frate francescano in adorazione.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

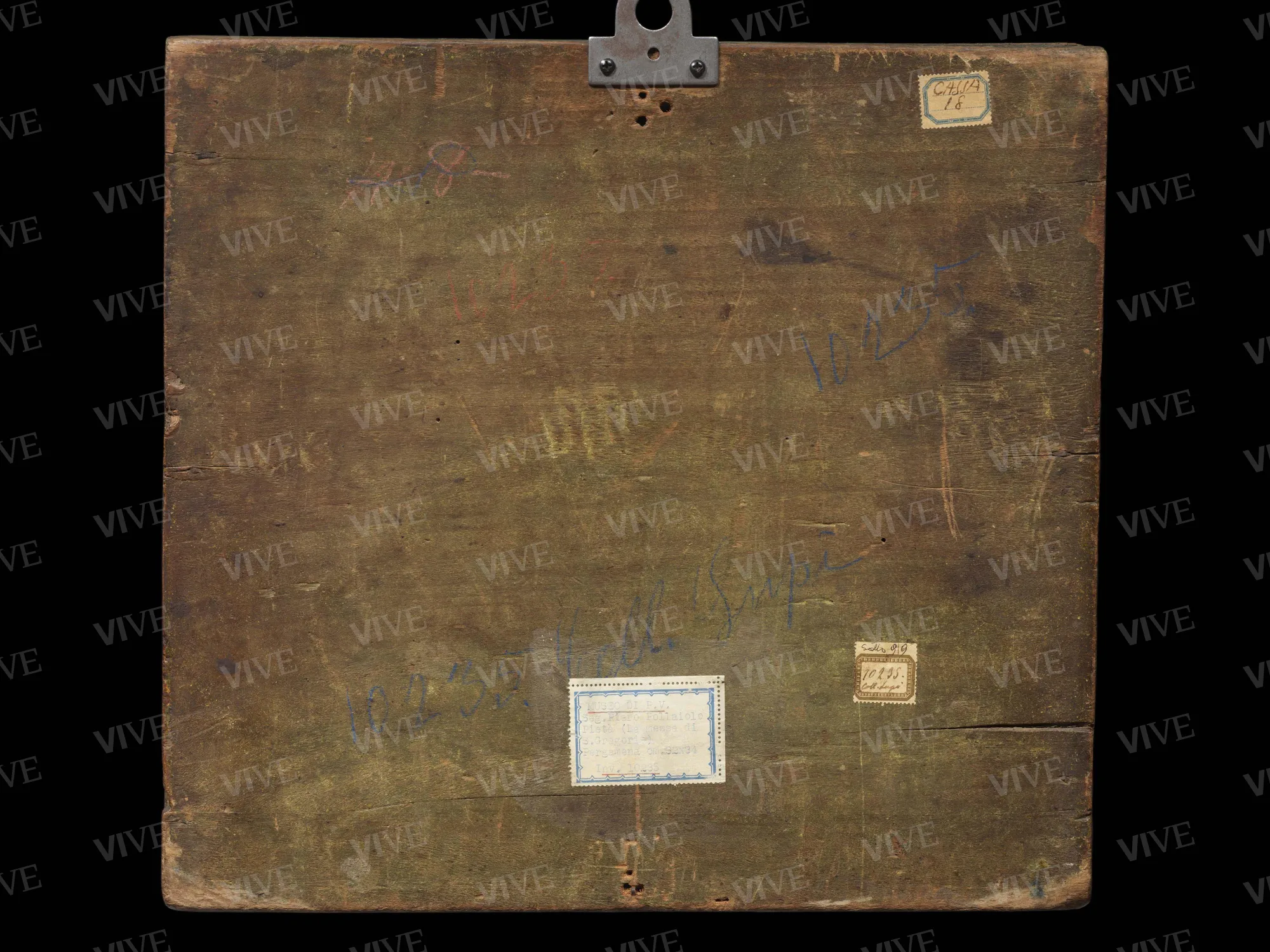

Quest’opera è appartenuta alla collezione del cavaliere romano Giulio Sterbini e poi a quella della famiglia Lupi finché nel 1940 è stata donata da Giovanni Armenise al Museo Nazionale di Palazzo Venezia. Si tratta di una pergamena incollata su tavola; la cornice presenta finiture dorate sul fronte, e singolari policromie e venature bianche che simulano il marmo serpentino sui lati. Sulla pergamena, mutila sui lati, alcuni elementi iconografici rilevanti, come il sepolcro o il filatterio con la scritta "INRI", appaiono interrotti e ciò ha reso più difficile individuare precisamente il soggetto dell’opera. Benché sia stata in passato interpretata come una rappresentazione della Messa di san Gregorio, sembra più plausibile considerare questa composizione una variante della Pietà accompagnata dagli arma Christi (i simboli della Passione), alla presenza di un frate francescano privo di barba, inginocchiato all'interno del sepolcro, che si porta la mano sinistra al cuore in segno di dolente partecipazione. Questa iconografia è documentata nella pittura e nelle arti decorative fra Tre e Quattrocento prevalentemente in ambito toscano, ma anche in Umbria e in Veneto. I dipinti autonomi eseguiti su pergamena sono piuttosto rari: il confronto più pertinente, dal punto di vista tipologico e tecnico, è con il Cristo in pietà ed episodi della Passione, a inchiostro e tempera su pergamena, realizzato per la committenza domenicana nella bottega dell'Angelico, oggi in collezione privata (Galli 2009, pp. 204-207). Le affinità con questo pezzo spingono a ipotizzare che anche l’opera di Palazzo Venezia sia un'immagine destinata alla devozione e alla meditazione personale di qualche membro dell'ordine francescano. L'espressività del frate, con “le mani grosse e il saio modellato da forti ombreggiature metalliche”, e il "disegno forte, incisivo, rude, talvolta contorto" della composizione indussero Adolfo Venturi a ritenere quest'opera di ambito ferrarese, in sintonia con i modi di Ercole de' Roberti (Venturi 1906, p. 181). Diversamente, Attilio Sabatini seguendo un'indicazione orale di Roberto Longhi, considerò l’opera “di origine non ferrarese ma fiorentina, particolarmente vicina al Pollaiuolo” (Sabatini 1944, p. 88, nota 1). Questo parere fu seguito da Santangelo, che pure la avvicinò al contesto fiorentino della seconda metà del Quattrocento, e in particolare all'ambito di Piero del Pollaiolo (Santangelo 1948, p. 36). La fluidità e forza del disegno sono ravvisabili anche nella profondità delle incisioni, tracciate con una punta metallica, al cui interno è stato accuratamente versato l’inchiostro ferrogallico sciolto probabilmente in acqua gommata. Questa tecnica impedisce correzioni in corso d’opera e presuppone quindi una notevole abilità; l’artista rielaborò poi alcuni contorni con bianco di piombo, e dipinse gli elementi iconografici della composizione. I colori più appariscenti sono la lacca rossa ancora visibile sul nimbo e sulla tunica e il tono bluastro applicato alla maggior parte degli strumenti metallici. Questo stesso colore acquisisce toni più verdastri negli abiti e nel cappello di Malco che sputa sul volto di Cristo. L’opera si presenta in buono stato di conservazione, nonostante con il tempo si sia persa l’intensità cromatica originale anche a causa dell'uso di inchiostri e della leggera vernice che fu utilizzata in successivi interventi per proteggere la pergamena. Ancora sono visibili dettagli di grande qualità come i nodi del legno della croce, le venature del marmo della colonna della flagellazione e soprattutto la muscolatura definita del Cristo.

Alexandre Vico

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Buono.

Provenienza

Roma, Collezione Giulio Sterbini;

Roma, Collezione Lupi;

Roma, Collezione Giovanni Armenise, 1940;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, donazione 1940.

Bibliografia

Farabullini David, La pittura antica e moderna e la galleria del cav. Giulio Sterbini, Roma 1874;

Venturi Adolfo, La Galleria Sterbini in Roma, Roma 1906, pp. 181-183, scheda n. 45;

Sabatini Attilio, Antonio e Piero del Pollaiuolo, Firenze 1944;

Venturi Lionello, Reconstruction of a Painting by Andrea del Castagno, in «Art Quarterly», VII, 1944, pp. 23-32;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1948, p. 36;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale. 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, pp. 8, 17, n. 88;

Belting Hans, Das bild und sein publikum in mittelalter. Form und funktion frürer Bildtafeln der Passion, Berlin 1981;

Kren Thomas, McKendrick Scott (a cura di), Illuminating the Renaissance: The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe, Los Angeles 2003;

Suckale Robert (a cura di), Rudolf Berliner (1886-1967) “The freedom of Medieval Art” und andere Studien zum christlichen Bild, Berlin 2003;

Wright Alison, Between the Patron and the Market: Production Strategies in the Pollaiuolo Workshop, in Fantoni Marcello, Matthew Louisa C., Matthews-Griego Sara F. (a cura di), The Art Market in Italy (15th-17th Centuries). Il Mercato dell’Arte in Italia (secc. XV-XVII), Modena 2003, pp. 225-236;

Galli, Aldo, Arma Christi (Cristo in pietà ed episodi della Passione), in Zuccari Alessandro, Morello Giovanni, Simone Gerardo (a cura di), Fra Angelico. L’alba del Rinascimento, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 8 aprile-5 luglio 2009), Milano 2009, pp. 204-207;

Christiansen Keith, The Man of Sorrows. Michele Giambono (c. 1430) [Scheda], The Metropolitan Museum of Art, 2012. on line: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436498;

Galli Aldo, La sorte dei Pollaiuolo, in Di Lorenzo Andrea, Galli Aldo (a cura di), Antonio e Piero del Pollaiuolo. “Nell’argento e nell’oro, in pittura e nel bronzo...”, catalogo della mostra (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 7 novembre 2014-16 febbraio 2015), Milano, 2014, pp. 25-78;

Seccaroni, Claudio, Alcune considerazioni sui supporti costituiti da pietra, tovagliati e carta o pergamena incollate su tavola, in «Kermes», 31, 111-112, 2019, pp. 21-30.