Cassa di Terracina

Italia centromeridiomale Fine XI-prima metà dell’XII secolo

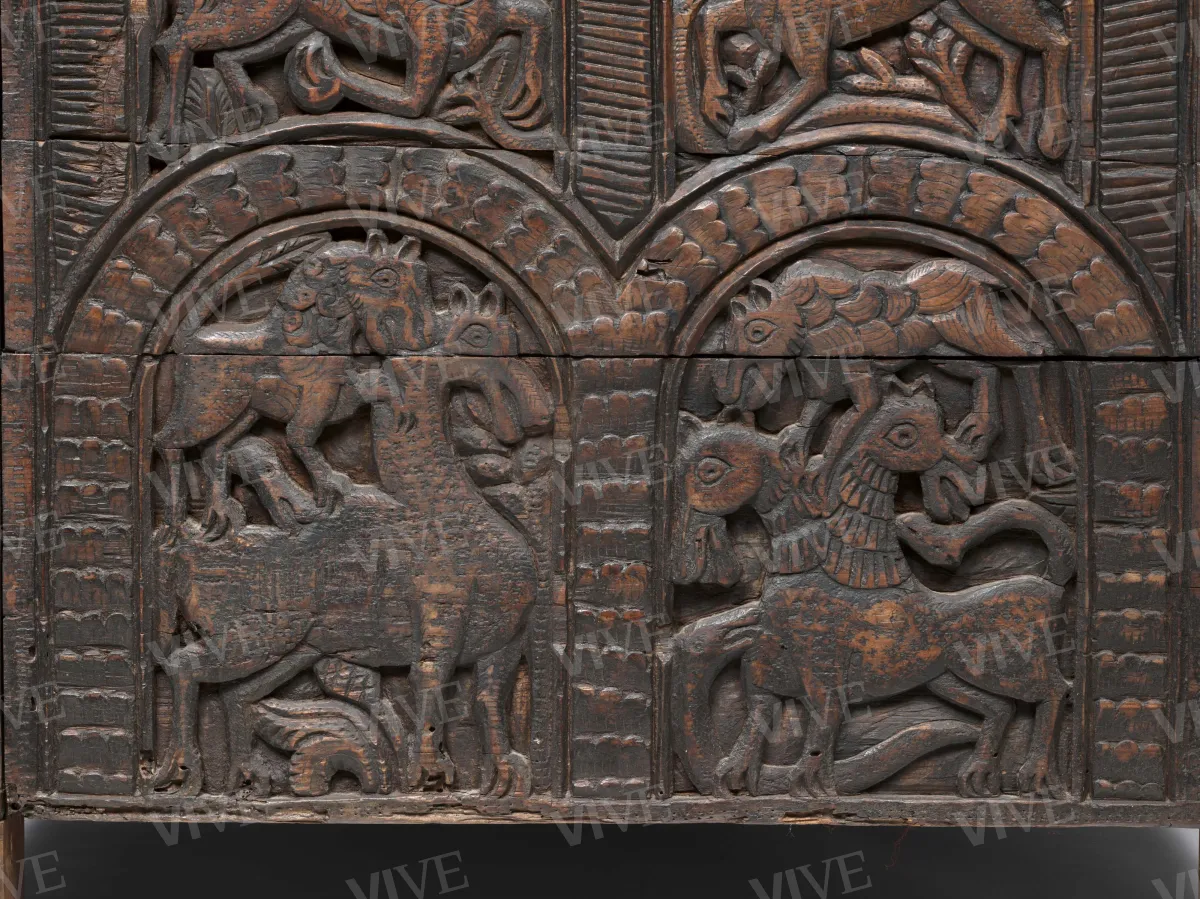

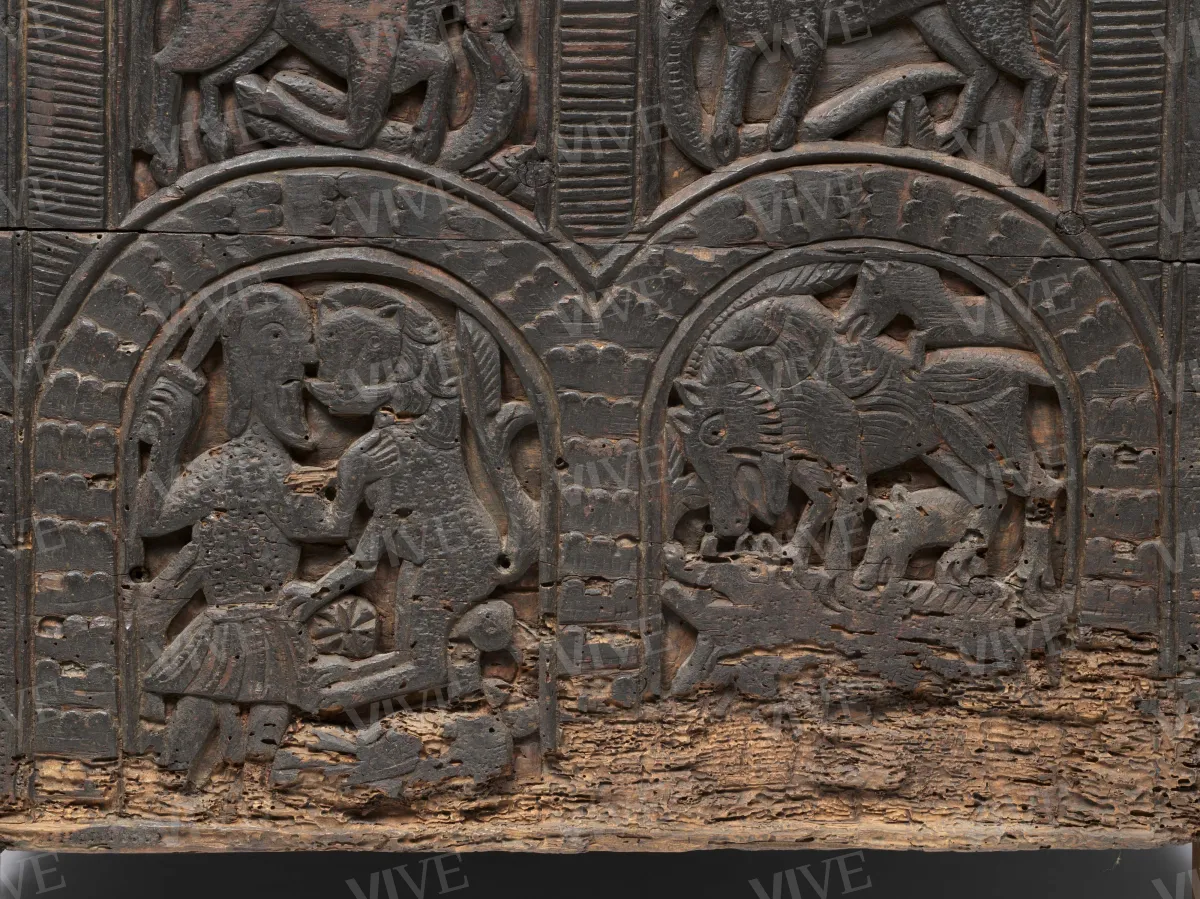

Si tratta di un cassone a forma di parallelepipedo assemblato mediante incassi e spine lignee. La superficie esterna è decorata a rilievo su tre lati – la fronte e i due laterali – scanditi da due ordini di arcate sovrapposte che inquadrano nella fascia inferiore al centro il Peccato dei progenitori e quindi una serie di combattimenti tra uomini e animali reali e fantastici ispirati alla tradizione del Bestiario. Lungo i montanti corre invece un motivo a palmetta stilizzata che doveva proseguire nei piedi, resecati e sostituiti da elementi moderni.

Si tratta di un cassone a forma di parallelepipedo assemblato mediante incassi e spine lignee. La superficie esterna è decorata a rilievo su tre lati – la fronte e i due laterali – scanditi da due ordini di arcate sovrapposte che inquadrano nella fascia inferiore al centro il Peccato dei progenitori e quindi una serie di combattimenti tra uomini e animali reali e fantastici ispirati alla tradizione del Bestiario. Lungo i montanti corre invece un motivo a palmetta stilizzata che doveva proseguire nei piedi, resecati e sostituiti da elementi moderni.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

La cassa è decorata a rilievo su tre lati scanditi da una doppia serie di arcate. Al centro della fronte è il Peccato dei progenitori, affiancati al serpente che ritorna nel clipeo soprastante aggredito da un pavone. Il tema della lotta tra creature di diversa natura si propaga alle arcate laterali dove, nel registro superiore, due cavalieri trafiggono con la lancia belve feroci e sono affrontati a due centauri che brandiscono la spada e calpestano un agnello o un cerbiatto e un toro. L’unica corrispondenza assiale tra questi gruppi e quelli sottostanti è costituita dal leone che si ritrova nella fascia basamentale beccato da un pavone o da una fenice mentre combatte contro un guerriero. A destra dei progenitori invece un uomo che cavalca un cammello sembra piegare un ramo per catturare di nuovo una fenice o un pavone. Alle estremità infine un grifo sormonta un arciere che scocca una freccia verso un cinghiale o un orso, attaccato da una volpe, mentre sul lato opposto un uomo con una lancia lotta contro un serpente artigliato da un’aquila ad ali spiegate. Questa compare anche nel pannello sinistro accostata a un cerbiatto o a un agnello che schiaccia un serpente mentre, nell’arcata precedente, un grifo sovrasta un leone aggredito da un piccolo animale che nella fascia sottostante si accanisce contro un cammello insieme a una fiera. All’interno dell’arcata successiva un lupo e un serpente assalgono un quadrupede bicefalo, forse Otro. Nel pannello destro la prima arcata superiore accoglie un centauro e un toro che lottano con un serpente, contro cui in quella successiva è invece impegnato un cervo sormontato da un pavone; il registro inferiore contiene infine un guerriero barbuto che affronta con la spada un leone e quindi un lupo che assale un cinghiale. Il riconoscimento dei singoli soggetti è in alcuni casi ostacolato dai caratteri morfologici poco più che abbozzati e dalle incertezze nella raffigurazione di animali esotici o fantastici ma il quadro generale appare piuttosto chiaro e consente di leggere il bestiario sulla cassa nell’ambito del contrasto tra bene e male, declinato nei temi della caccia glorificante e del combattimento tra animali. La scelta di sviluppare questi temi tramite un groviglio di vegetazione e figure che lottano rimanda a manufatti di gusto islamico, come gli avori prodotti in Italia meridionale tra XI e XII secolo, d’altronde anche il trattamento superficiale delle figure intagliate nella cassa, percorse da segni profondamente incisi a forma di croce, richiama questa produzione. Non si tratta però dell’unica matrice culturale di questa eccezionale opera, il gusto per la raffigurazione a rilievo di animali mostruosi sembra infatti avere le proprie radici nella scultura altomedievale campana ed essersi aggiornato tramite la circolazione di stoffe e manufatti metallici provenienti da Bisanzio. Un luogo di convergenza di stimoli culturali così eterogenei fu sicuramente il cantiere dell’abbazia di Montecassino dove le fonti attestano la presenza di opere e artisti provenienti da tutto il bacino mediterraneo e di raffinati lavori in legno intagliato. Il legame tra Terracina e Montecassino d’altronde fu intenso e duraturo, forse già dal 1061 la città fu affidata a Desiderio e la presenza di vescovi formati nell’abbazia si protrasse almeno fino agli anni venti del secolo successivo. In questo periodo il complesso della cattedrale fu oggetto di un’ampia ristrutturazione che comportò la costruzione di un chiostro e il rinnovamento dell’edificio di culto, dei suoi apparati decorativi e degli elementi di arredo, tra i quali poteva esserci anche la cassa, che potrebbe dunque trovare i suoi termini cronologici tra la fine dell’XI secolo e la prima metà del successivo. È stato ipotizzato che questa avesse la funzione di contenere libri e documenti, tuttavia l’impianto orizzontale, la scarsa altezza e le dimensioni ridotte del vano interno la rendono inadatta a tale funzione che mal si accorda anche ai temi della decorazione. Andrebbe dunque considerata la possibilità che possa trattarsi di un’arca per contenere reliquie come quella, pure di cipresso, fatta realizzare da Leone III per il Sancta Sanctorum, utilizzata come altare alla fine dell’XI secolo. La trama che collega Terracina a Montecassino e a Roma nel clima della Riforma gregoriana, con la rinnovata centralità dell’altare come luogo del sacrificio e del culto dei martiri e l’attenzione al bestiario quale metafora dell’eterna lotta tra bene e male sembra dunque fornire le coordinate per inquadrare anche la cassa di Terracina, forse originariamente pertinente al blocco altare-confessio della cattedrale che, nonostante le trasformazioni, rivela ancora un impianto simile a quello delle chiese romane del tempo.

Gaetano Curzi

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Buono. Si segnalano limitati attacchi di xilofagi, la resecatura dei piedi, tre lacune sulla fronte per l'inserimento di serrature e la perdita del coperchio.

Restauri e analisi

2010: restauro eseguito da Geremia Russo sotto la direzione di Lucia Calzona.

Provenienza

Rinvenuta nel 1888 in un vano sopra la sacrestia della cattedrale di Terracina;

venduta allo Stato italiano dal Capitolo della cattedrale nel 1909.

Esposizioni

Roma, Museo Nazionale del Palazzo Venezia, La cassa di Terracina: piccole e grandi storie di un mobile tra Oriente e Occidente, 12 maggio-14 giugno 1987;

Terracina, Museo Civico, La cassa di Terracina: piccole e grandi storie di un mobile tra Oriente e Occidente, 15 luglio-15 settembre 1987.

Fonti e documenti

La documentazione relativa all'acquisto della cassa è conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato e l'Archivio Comunale di Terracina.

Bibliografia

Rech Clara (a cura di), La cassa di Terracina: piccole e grandi storie di un mobile tra Oriente e Occidente, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 12 maggio-14 giugno 1987; Terracina, Museo Civico, 15 luglio-15 settembre 1987), Roma 1987;

Grossi Venceslao, La vicenda amministrativa della “cassa” di Terracina, in Antichità e belle arti a Terracina: la gestione dei beni culturali fra il 1870 e il 1915 nei documenti dell'Archivio Centrale dello Stato, Terracina 1994, pp. 203-258;

Curzi Gaetano, La cassa lignea di Terracina tra Riforma e crociata, in Nuzzo Mariella, Gigliozzi Maria Teresa (a cura di), Terracina nel medioevo. La cattedrale e la città, Roma 2020, pp. 115-112.