Trittico raffigurante Madonna con il Bambino tra i ss. Giovanni Evangelista e Giacomo a sinistra, Giorgio e Antonio Abate a destra

Nanni di Jacopo 1390-1430

Si tratta di un trittico smembrato le cui parti sono tutte conservate nei depositi di Palazzo Venezia e indicate con tre differenti numeri di inventario.

(a) Lo scomparto centrale è quasi interamente occupato dal trono della Vergine, mentre un drappo rosso con decorazioni vegetali e pappagalli, sorretto ai lati da due angeli con abiti dai toni verde pastello, fa da sfondo alle figure nimbate della Madonna e del Bambino.

(b) Nell'anta di sinistra i santi Giacomo e Giovanni Evangelista si stagliano contro un fondo oro, poggiando su un piano di colore verde, allusione a una ambientazione bucolica, con i piedi che appena fuoriescono dal bordo delle vesti. Sono entrambi leggermente ruotati verso sinistra, in direzione della Vergine raffigurata nella valva centrale del trittico.

(c) Nell'anta di destra sono raffigurati i santi Giorgio e Antonio abate i cui corpi, leggermente ruotati verso destra, in direzione della Vergine e del Bambino e occupano in altezza e larghezza quasi tutto lo spazio a loro disposizione.

Si tratta di un trittico smembrato le cui parti sono tutte conservate nei depositi di Palazzo Venezia e indicate con tre differenti numeri di inventario.

(a) Lo scomparto centrale è quasi interamente occupato dal trono della Vergine, mentre un drappo rosso con decorazioni vegetali e pappagalli, sorretto ai lati da due angeli con abiti dai toni verde pastello, fa da sfondo alle figure nimbate della Madonna e del Bambino.

(b) Nell'anta di sinistra i santi Giacomo e Giovanni Evangelista si stagliano contro un fondo oro, poggiando su un piano di colore verde, allusione a una ambientazione bucolica, con i piedi che appena fuoriescono dal bordo delle vesti. Sono entrambi leggermente ruotati verso sinistra, in direzione della Vergine raffigurata nella valva centrale del trittico.

(c) Nell'anta di destra sono raffigurati i santi Giorgio e Antonio abate i cui corpi, leggermente ruotati verso destra, in direzione della Vergine e del Bambino e occupano in altezza e larghezza quasi tutto lo spazio a loro disposizione.

Dettagli dell’opera

(b) altezza 106 cm; larghezza 60 cm;

(c) altezza 110 cm; larghezza 60 cm.

Scheda di catalogo

Si tratta di un trittico smembrato le cui ante, conservate nei depositi di Palazzo Venezia con tre numeri di inventario differenti, provengono dalla collezione di Giulio Sterbini. Il primo che fa menzione di quest’opera, Adolfo Venturi nel suo saggio sulla galleria Sterbini, cita la sola tavola con la Madonna col Bambino, tralasciando completamente le altre due (Venturi 1907, p. 47). Santangelo nel suo catalogo sui dipinti di Palazzo Venezia comprende invece che le tre tavole sono parte di un trittico, affermando che lo scomparto di destra non è però pertinente ed è da attribuirsi a un artista inferiore di formazione lucchese o pisana (Santangelo 1947, p. 32). Anche Federico Zeri attribuisce lo scomparto centrale e quello di sinistra a Nanni e ad anonimo la valva di destra (Zeri 1955, p. 7, nn. 78-79). Venturi inoltre ci dà notizia che gli scrittori d’arte ricordavano due artisti, entrambi scultori, con questo nome, uno proveniente da Siena e attivo a Pisa e l’altro da Lucca. Si tratterebbe qui, secondo lo storico dell’arte, del primo, anche perché le tavole in questione, prima di approdare nella collezione Sterbini, provenivano da Pisa.

L'anta centrale del trittico (a) è quasi interamente occupata dal trono della Vergine. Un drappo rosso con decorazioni vegetali e pappagalli, sorretto ai lati da due angeli con abiti dai toni verde pastello, fa da sfondo alle figure nimbate della Madonna e del Bambino. La Vergine è in posa rigidamente frontale, il suo corpo è massiccio e la resa tridimensionale accentuata dalle pieghe scure della gonna e dall’espediente della corda stretta sotto il seno, che arriccia l’abito rosso. Altro espediente che dona profondità e luminosità è il velo che posandosi sopra le ginocchia si piega lasciando intravedere la fodera interna di colore giallo. Il viso della Vergine è austero e pensieroso, i capelli chiari, quasi interamente coperti dal velo, fanno da cornice a due occhi dalla forma allungata la cui curva delle sopracciglia conduce lo sguardo dell’osservatore verso il naso sulla cui punta, sul mento e sul labbro superiore, la luce scivola come su una superficie liscia, levigata, marmorea. Questa illusione di trovarci di fronte a una scultura potrebbe essere una prova a favore della teoria di Venturi, secondo cui il nostro autore fosse uno scultore avvezzo anche alla pittura.

Il Bambino è seduto composto sulle ginocchia della madre, indossa un abito giallo ocra e tiene un cardellino sulla manina. Lungo il bordo inferiore del trono corre un’iscrizione con la firma dell’autore, "NANNES IACHOPI PINSIT".

Ai piedi del trono, lateralmente a questo, due coppie di angeli, due dei quali musicanti, completano la scena.

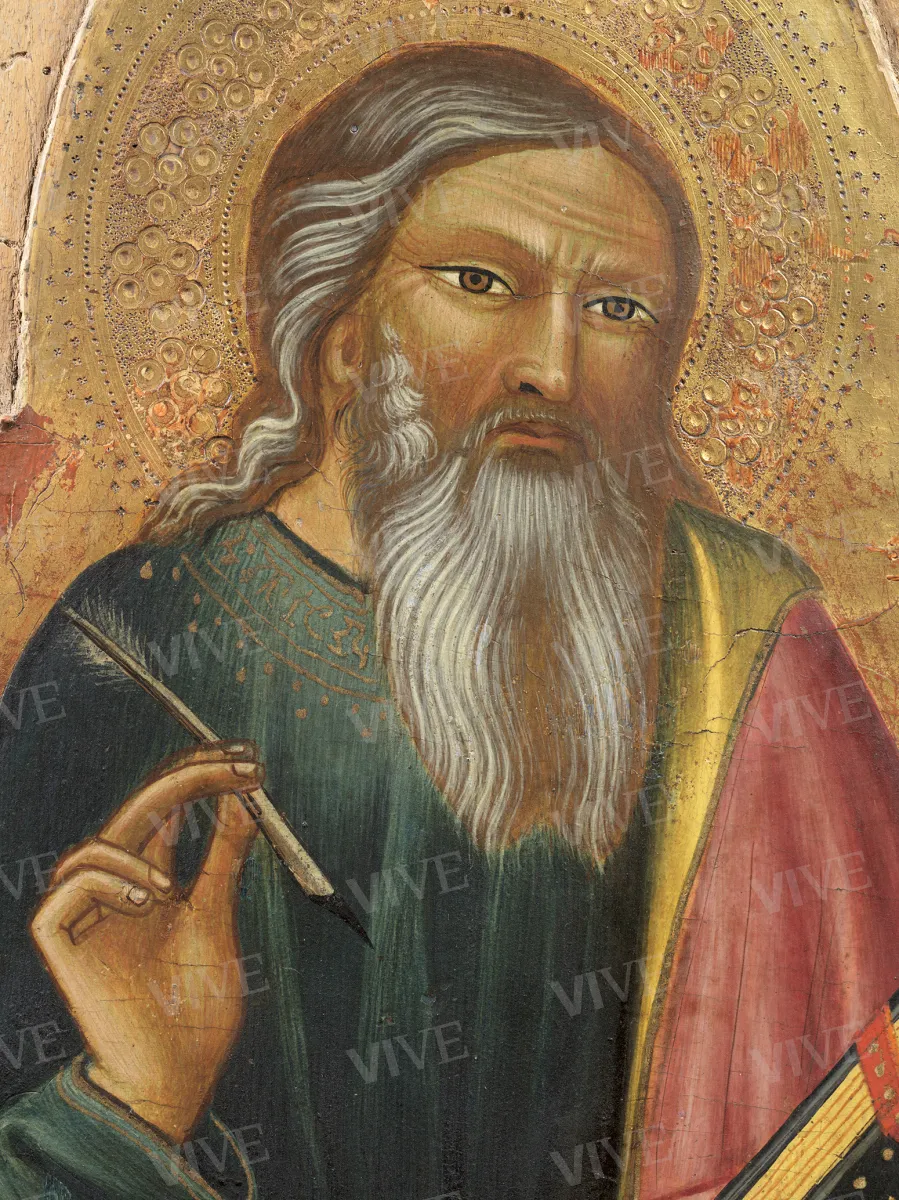

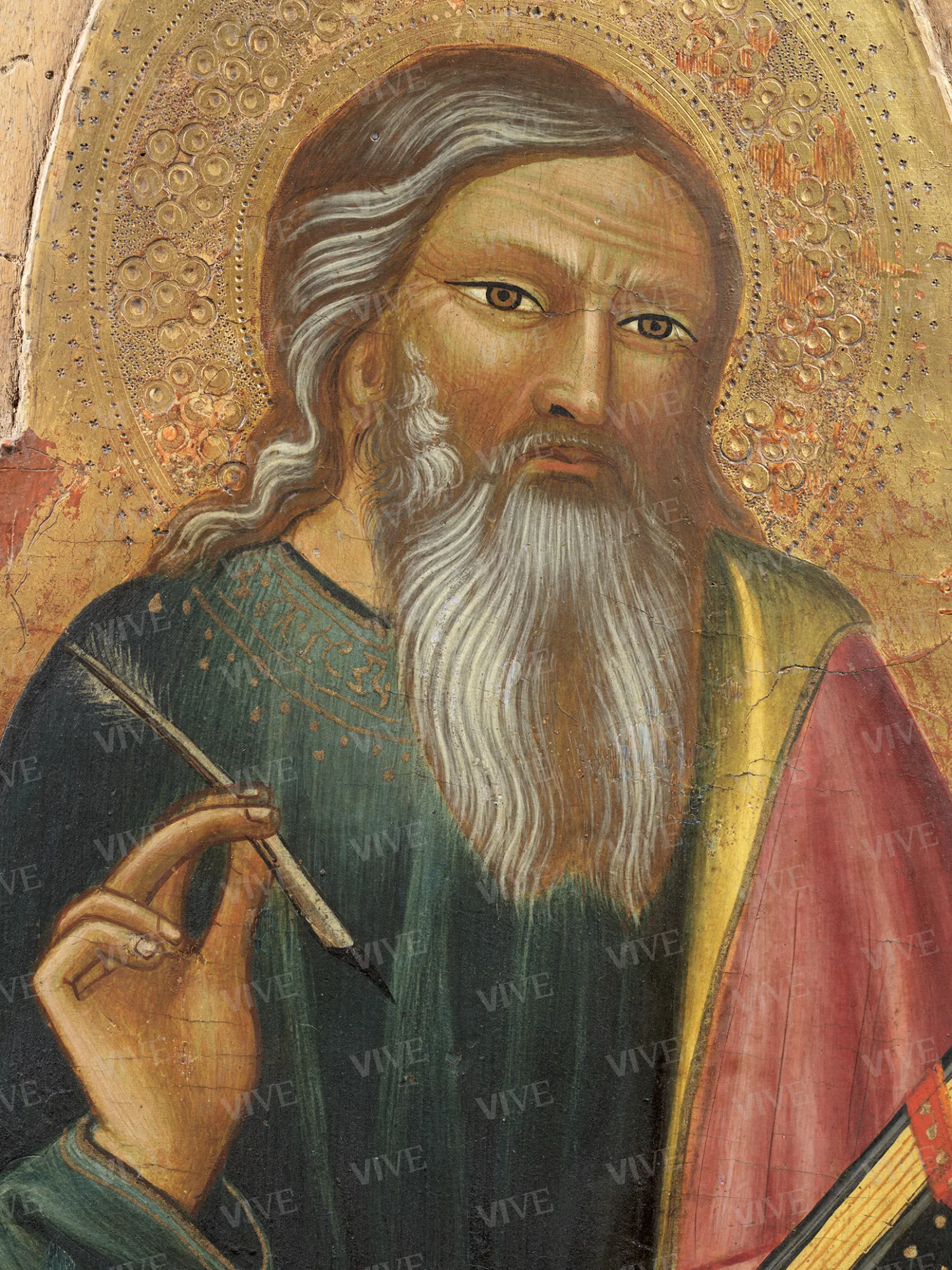

Nell'anta di sinistra (b) i santi Giacomo e Giovanni si stagliano contro un fondo oro, poggiando su un piano di colore verde, allusione a una ambientazione bucolica, i piedi che appena fuoriescono dal bordo delle vesti. Sono entrambi leggermente ruotati verso sinistra, in direzione della Vergine. I caratteri sono quelli tipici delle iconografie dei due santi, Giacomo dall’aspetto maturo, con bastone e libro simbolo del suo impegno nella predicazione del Vangelo, Giovanni con capelli e barba grigia, con la piuma d’oca stretta nella mano destra e Vangelo a sinistra. È curiosa e visivamente gradevole la scelta coloristica delle vesti: l’artista utilizza per entrambi gli stessi colori, e cioè rosa, nero e giallo, ma mentre Giacomo ha veste nera e mantello rosa, Giovanni ha veste rosa e mantello nero. Le fodere interne dei mantelli di entrambi sono di colore giallo. Le tinte chiare degli abiti, gli incarnati dei volti, il fondo oro, la luce che accarezza le pieghe delle vesti, donano luminosità al dipinto e una sensazione di pacatezza e serenità alla scena.

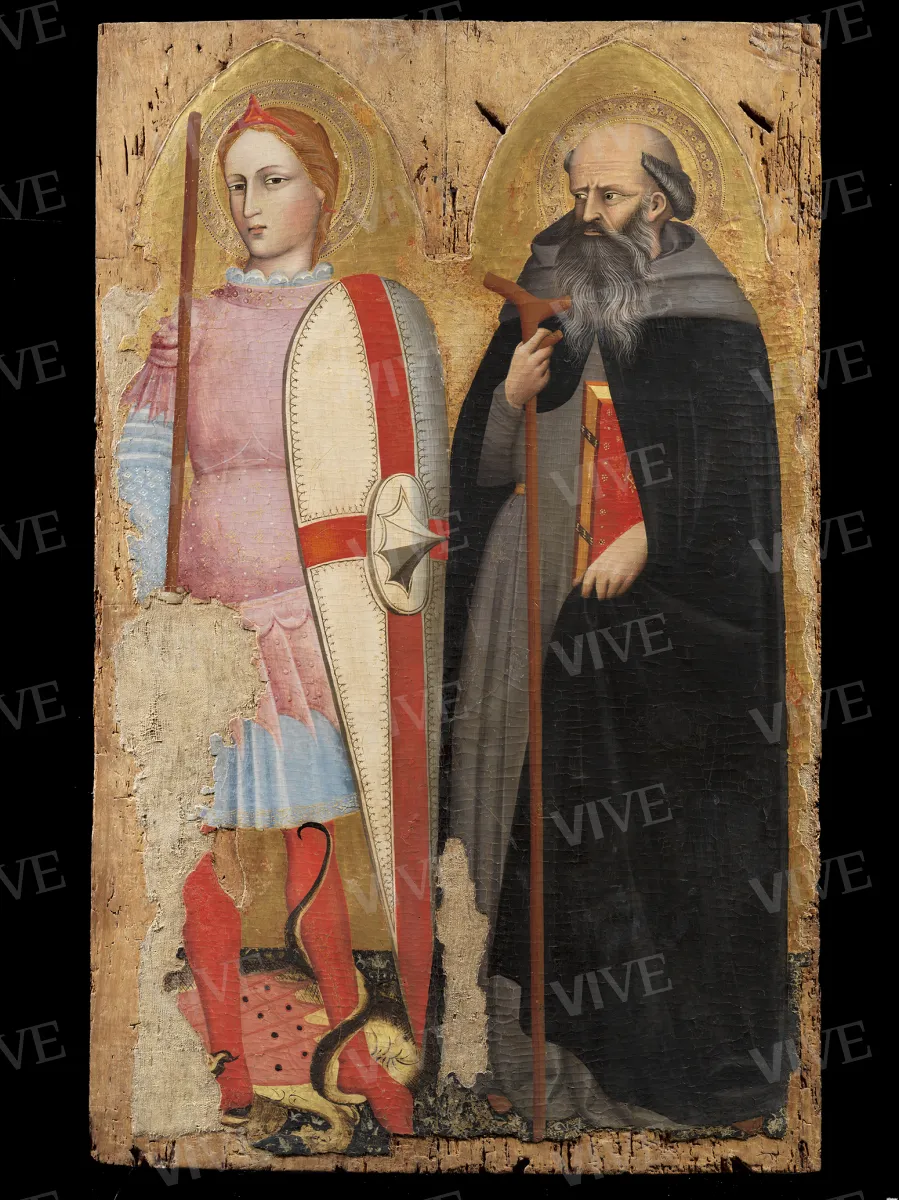

Nell'anta di destra (c) i due santi, i cui corpi sono leggermente ruotati verso destra, in direzione della Vergine e del Bambino raffigurati nello scomparto centrale del trittico, occupano in altezza e larghezza quasi tutto lo spazio a loro disposizione; a differenza dell’armonia coloristica riscontrabile nella valva di sinistra, in questa i due santi sono abbigliati con vesti dalle tinte molto diverse, e anche l’incarnato dei volti è reso in maniera molto differente. Il san Giorgio, dalla tipica iconografia con lancia, stendardo crociato e drago la cui coda si attorciglia attorno alla gamba sinistra, ha un’armatura dai colori pastello, rosa e celeste, dalla quale fuoriesce la calzamaglia rosso vivo, colore che riprende quello della grossa croce sullo stendardo. Sant’Antonio ha invece una tunica grigia quasi interamente coperta da un pesante mantello nero con largo collo che riprende il grigio sottostante. Il bastone stretto nella mano destra, attraversando la veste interrompe la vista della cintura dell’abito, che non risulta più visibile una volta superato questo. Non sappiamo se sia una distrazione dell’artista che non ha proseguito la realizzazione della cinta dopo il passaggio del bastone davanti all’abito, oppure sia frutto di una ridipintura di colore grigio che ha coperto la sottile fascia marrone. Dal mantello fuoriesce parte di un grosso libro dalla sovraccoperta rossa con decorazioni dorate. Anche la resa dei nimbi ci fa pensare a una mano diversa rispetto a chi ha realizzato le altre due valve; questi sono più sottili e con una decorazione composta da una sola fila di fiorellini alternati a cerchietti. Come nella tavola con i santi Giacomo e Giovanni, anche qui è presente il fondo oro, ma la pavimentazione di colore verde lascia spazio a una fascia di colore nero. Questa tavola è molto più rovinata rispetto alle altre che compongono il trittico, il fondo oro è quasi del tutto perduto e la pellicola pittorica della parte destra della decorazione, a partire dall’angolo inferiore, che comprende parte del corpo del san Giorgio, la mano di questo e la testa del drago, è completamente caduta e sostituita da un rigatino che testimonia la presenza di un intervento di restauro di cui non abbiamo trovato traccia nei documenti.

La tavola, gemella per dimensioni e organizzazione dello spazio alla valva di sinistra del trittico, non sembra presentare molti dubbi circa la pertinenza all’opera di Nanni di Jacopo; anche se fino a oggi questo dato è stato messo in dubbio, non sono stati effettuati sin qui studi approfonditi che possano dimostrare l’una o l’altra tesi. Sembra verosimile ipotizzare che la tavola, certamente più incerta nella resa tridimensionale delle figure nello spazio, nella fisionomia dei volti e nella gestione della luce e quindi del chiaroscuro, sia stata affidata alle mani meno esperte di un allievo, o sia comunque opera di bottega, che lavorò seguendo le indicazioni del maestro. Nulla ci fa pensare di trovarci di fronte a un’opera diversa, altra rispetto al trittico in questione.

Valentina Fraticelli

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Buono.

Iscrizioni

Iscrizione che corre lungo il bordo inferiore del trono della Vergine: «NANNES IACHOPI PINSIT».

Provenienza

Roma, Collezione Giulio Sterbini;

Roma, donazione Giovanni Armenise;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, dal 1940.

Bibliografia

Venturi Adolfo, La collezione Sterbini in Roma, Roma 1907;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, p. 31;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale. 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia, Roma 1955;

Skaug Erling, Vices and Virtues of Technical Evidence: Notes on the Alberto Crespi Collection, with Particular Attention to Giovanni di Bartolomeo Cristiani and Nanni di Jacopo, in Boskovits Miklós (a cura di), I Fondi oro della Collezione Alberto Crespi al Museo Diocesano di Milano: questioni iconografiche e attributive, Atti della giornata di studi (11 ottobre 2004), Milano 2004, pp. 88-101.