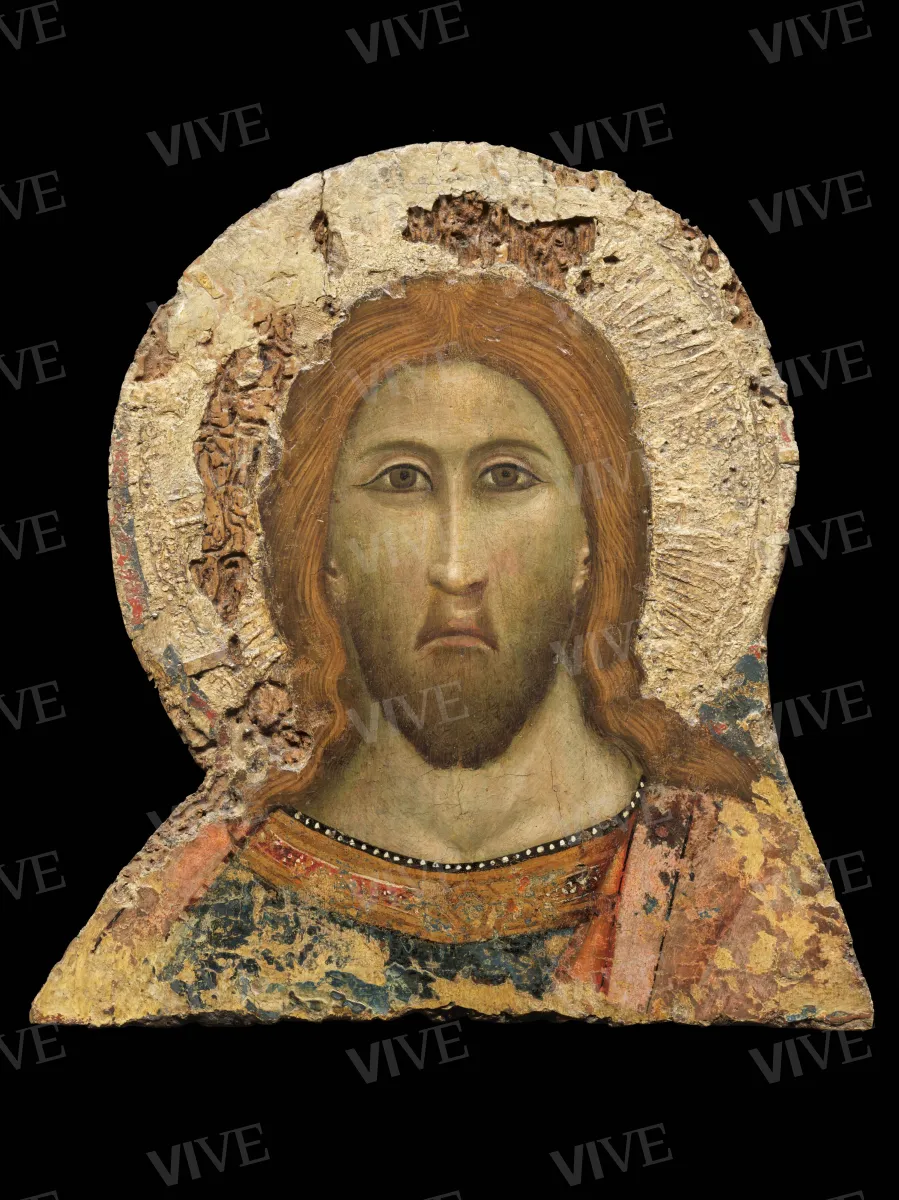

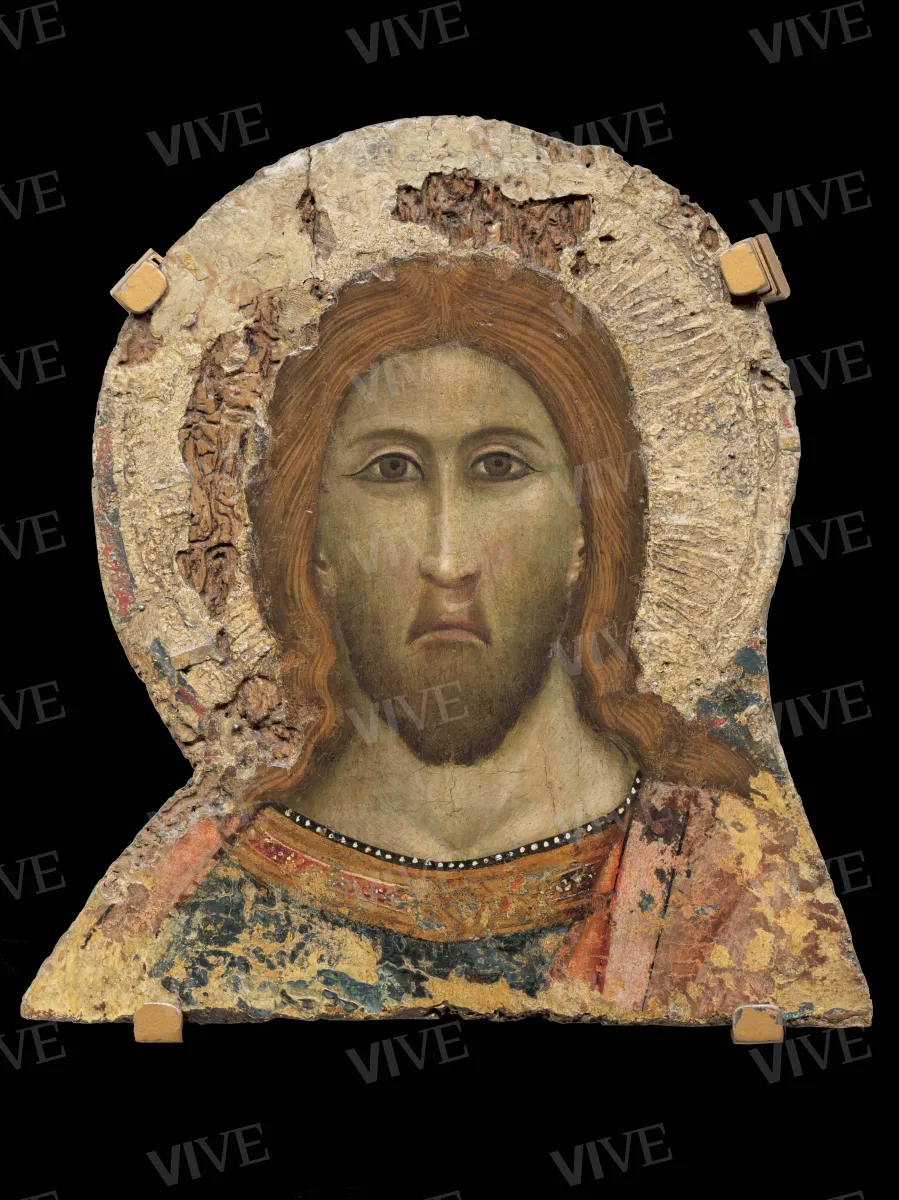

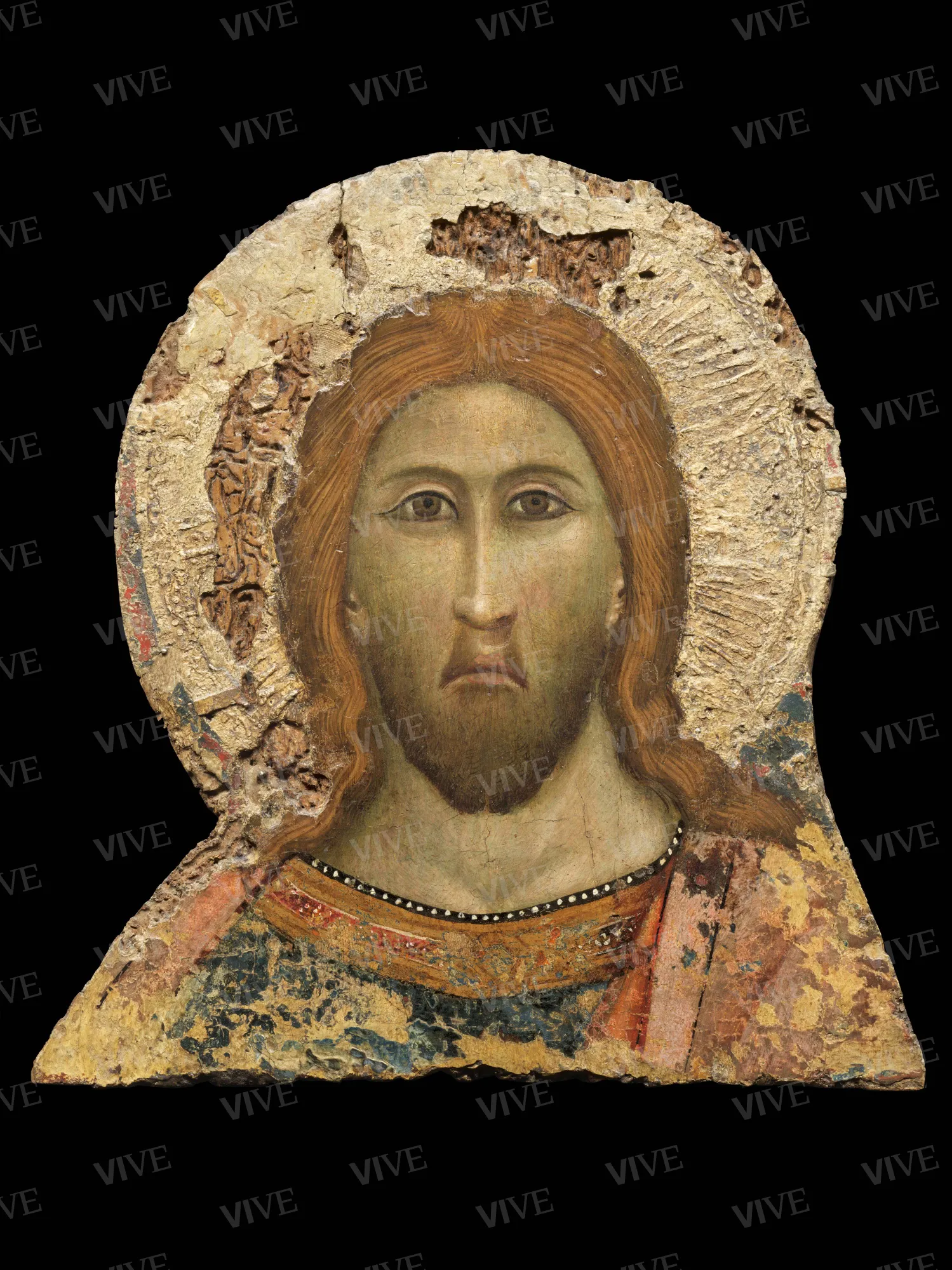

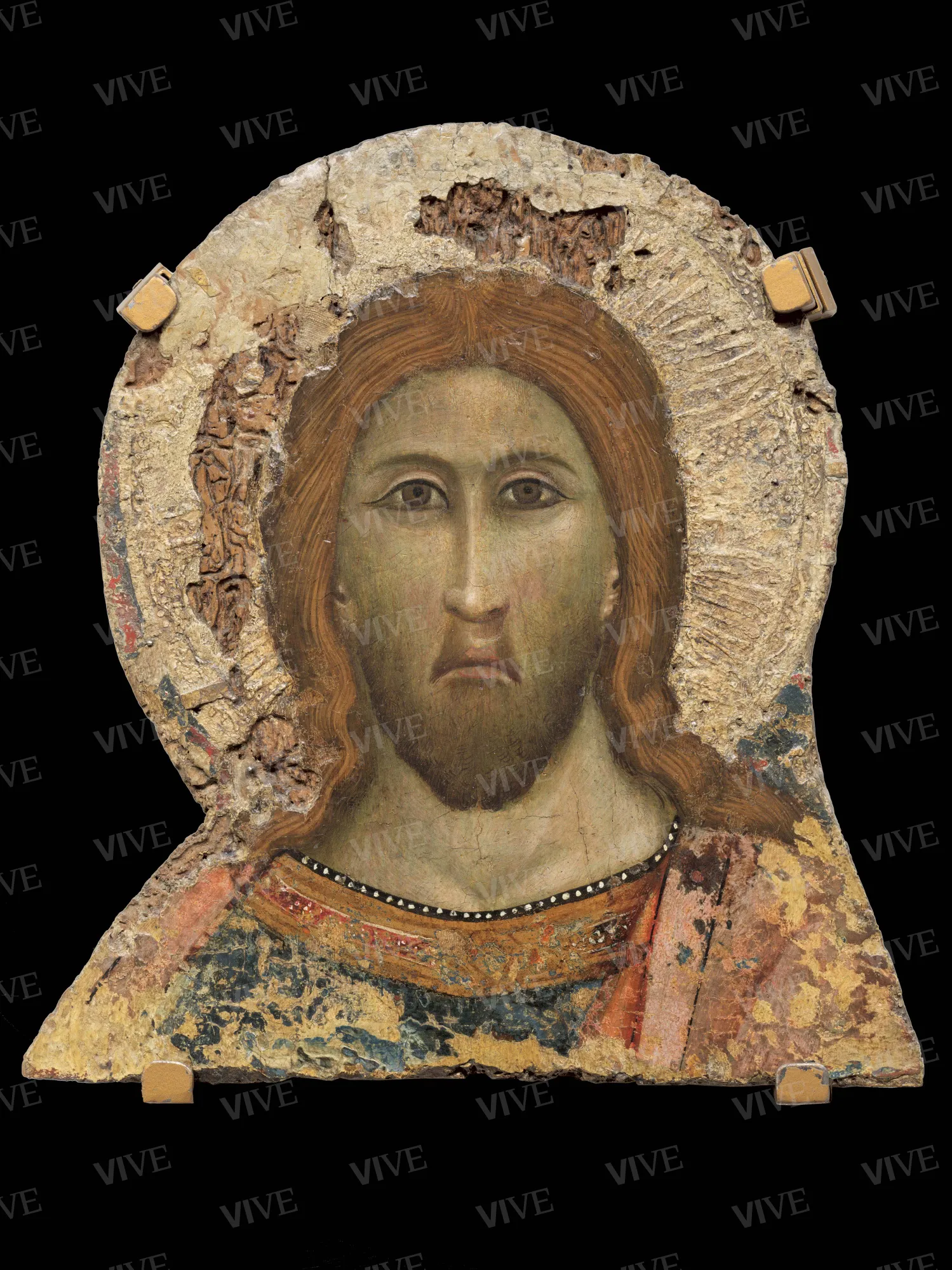

Testa del Redentore

Cerchia di Pietro Cavallini Fine XIII-inizio del XIV secolo

Già parte di un'opera di più ampie dimensioni, la tavola raffigura, su fondo blu di cui restano poche tracce, la testa del Redentore, con aureola in foglia d'oro in gran parte scomparsa; la capigliatura è ben definita a ciocche e ricade sulle spalle formando morbide ondulazioni sulle spalle; il volto allungato e frontale è barbato. I tratti fisionomici sono resi con cura e ben delineati nonostante la perdita delle finiture dell'incarnato, con un tono grigiastro. Il busto è coperto da una veste blu, conclusa da un bordo che finge una fascia ricamata e decorata da una minuta perlinatura.

Già parte di un'opera di più ampie dimensioni, la tavola raffigura, su fondo blu di cui restano poche tracce, la testa del Redentore, con aureola in foglia d'oro in gran parte scomparsa; la capigliatura è ben definita a ciocche e ricade sulle spalle formando morbide ondulazioni sulle spalle; il volto allungato e frontale è barbato. I tratti fisionomici sono resi con cura e ben delineati nonostante la perdita delle finiture dell'incarnato, con un tono grigiastro. Il busto è coperto da una veste blu, conclusa da un bordo che finge una fascia ricamata e decorata da una minuta perlinatura.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Non si conosce l'origine del dipinto che certamente faceva parte di un'opera di maggiori dimensioni. Al momento dell'ingresso a Palazzo Venezia (1935), era inserito, completamente ridipinto, in un pannello di dimensioni maggiori (cm 60x40 circa) che fu rimosso durante il successivo restauro. Diverse sono le opinioni sulla natura dell'opera: una Maiestas Domini (Tomei 2000, p. 144; Tartuferi 2004, p. 78) ispirata al Salvatore del Sancta Sanctorum o forse un Giudizio Universale o, ancora, la cimasa di una croce dipinta (Morozzi 2000, p. 189). L'opera è stata attribuita a Pietro Cavallini in prima persona da Boskovits (1983, p. 303); più verosimilmente si deve a uno stretto collaboratore del maestro romano (Tomei 1984, pp. 324-325; Gandolfo 1988; Morozzi 2000, p. 190; Tomei 2000, pp. 144-145), che sarebbe da identificare (Bellosi 2000, p. 213) nel cosiddetto Maestro della Madonna Altieri, in collezione privata.

Stefania Paone

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Discreto. Il volto del Redentore è ben leggibile e presenta minime integrazioni a rigatino, mentre l'aureola ha perduto gran parte della doratura. Qualche lacuna è presente sul manto rosso e, in maggior misura sulla veste blu, eseguita in lapislazzuli. Il legno presenta danni antichi causati da insetti xilofagi.

Restauri e analisi

Dopo l'acquisto nel 1935 il dipinto fu liberato dal supporto ligneo nel quale era stato inserito in epoca imprecisata. Nel 1973 si intervenne per risarcire le lacune che interessavano piccole aree del volto e, in maggior misura, la veste. Fu rimossa la cera che ricopriva la superficie e la doratura posticcia dell'aureola; fu risanato e consolidato il supporto ligneo, intaccato da insetti xilofagi. Nell'Archivio del museo si conserva la relazione del restauro eseguito da Nerina Angelini, sotto la direzione di Giovanni Carandente.

Provenienza

Collezione Maria Sagretti Manzi.

Esposizioni

Roma, Palazzo Venezia, L’arte degli anni santi. Roma 1300-1875, 20 dicembre 1984-5 aprile 1985;

Roma, Palazzo Venezia, Romei & giubilei: il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), 29 ottobre 1999-26 febbraio 2000, n. 223;

Roma, Palazzo Venezia, Bonifacio VIII e il suo tempo. Anno 1300 il primo giubileo, 12 aprile-16 luglio 2000;

Roma, Musei Capitolini, Dipinti romani tra Giotto e Cavallini, 8 aprile-29 giugno 2004;

Rimini, Castel Sismondo, EXEMPLA. La rinascita dell'Antico nell'arte italiana, 20 aprile-7 settembre 2008;

Roma, Complesso del Vittoriano, Giotto e il Trecento. “Il più sovrano maestro stato in dipintura”, 6 marzo-29 giugno 2009.

Bibliografia

Matthiae Guglielmo, Tavoletta del Redentore di Palazzo Venezia, in «Studi Romani», 22 (1974), 472-474;

Boskovits Miklòs, Proposte (e conferme) per Pietro Cavallini, in Romanini Angiola Maria (a cura di), Roma Anno 1300, Atti della IV Settimana di Studi di Storia dell'arte medievale dell'Università di Roma La Sapienza (1980), Roma 1983, pp. 297-329;

Tomei Alessandro, Testa del Redentore, in Fagiolo Marcello, Madonna Maria Luisa (a cura di), L’arte degli anni santi. Roma 1300-1875, catalogo dell mostra (Roma, Palazzo Venezia, 20 dicembre 1984-5 aprile 1985), Milano 1984, pp. 324-325, VII.6;

Gandolfo Francesco, aggiornamento a Matthiae Guglielmo, Pittura romana del Medioevo. Secoli XI-XIV, Roma 1988, p. 334;

Bellosi Luciano, in Tartuferi Angelo (a cura di), Giotto. Bilancio critico di sessant’anni di studi e ricerche, catalogo della mostra (Firenze, Galleria dell'Accademia, 5 giugno-30 settembre 2000), Firenze 2000, pp. 121-123, n. 7;

Tomei Alessandro, Pietro Cavallini, Cinisello Balsamo 2000, pp. 144-145;

Morozzi, in Righetti Tosti-Croce Marina (a cura di), Bonifacio VIII e il suo tempo, Anno 1300 il primo giubileo, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 12 aprile-16 luglio 2000), Milano 2000, pp. 189-190, n. 158;

Tartuferi, in Strinati Tommaso, Tartuferi Angelo (a cura di), Dipinti romani tra Giotto e Cavallini, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 8 aprile-29 giugno 2004), Milano 2004, pp. 78-79, n. 10;

Tarantelli, in Tomei Alessandro (a cura di), Giotto e il Trecento. "Il più Sovrano Maestro stato in dipintura", catalogo della mostra (Roma, Complesso del Vittoriano, 6 marzo-29 giugno 2009), Milano 2009, p. 178, n. 21;

Schmitz Michael, Pietro Cavallini in Santa Cecilia in Trastevere: ein Beitrag zur römischen Malerei des Due und Trecento (Römische Studien der Bibliotheca Hertziana 33), München 2013, pp. 41, 44, 160;

Sgherri Daniela, Il Salvatore nel Museo di Palazzo Venezia, in Romano Serena (a cura di), La pittura medievale a Roma. Corpus, VI. Apogeo e fine del Medioevo. 1288-1431, Milano 2017, pp. 226-227.