Tavole reliquiario con santi

Maestro di Cesi Anni venti del XIV secolo

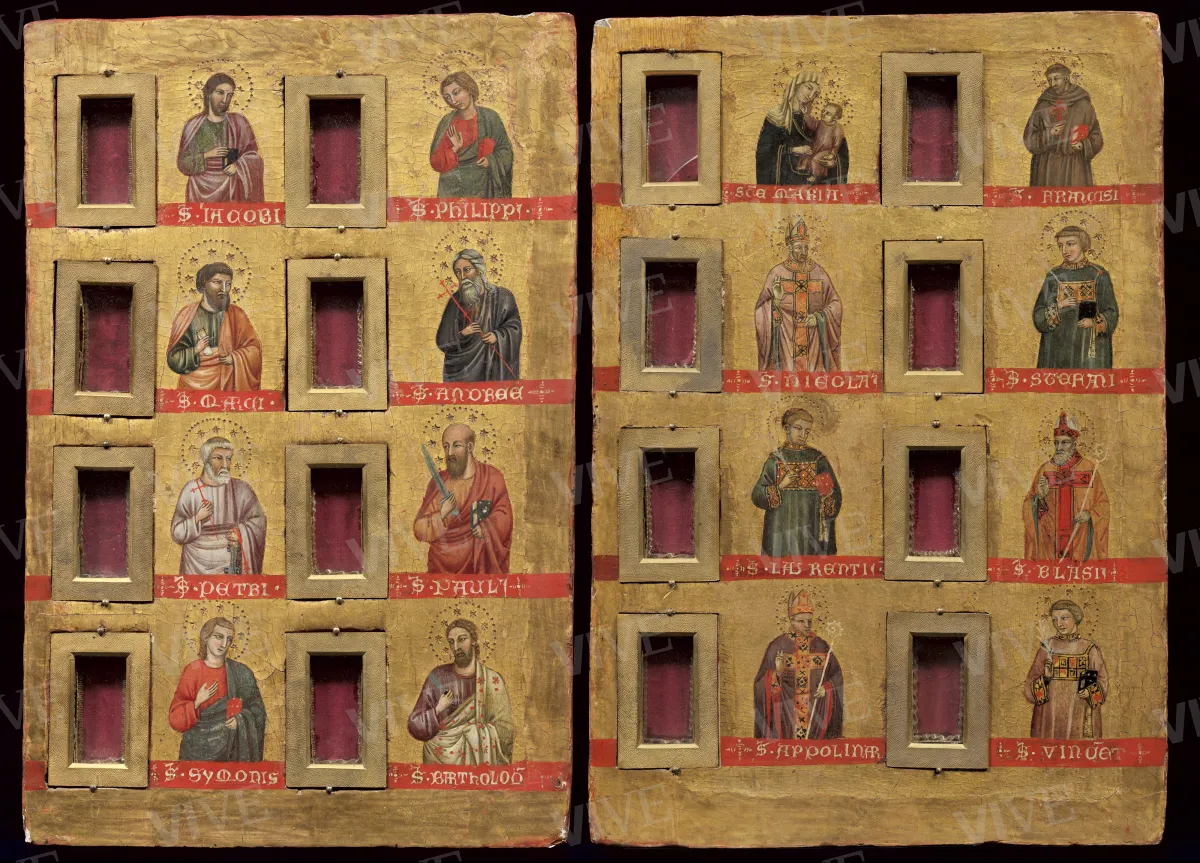

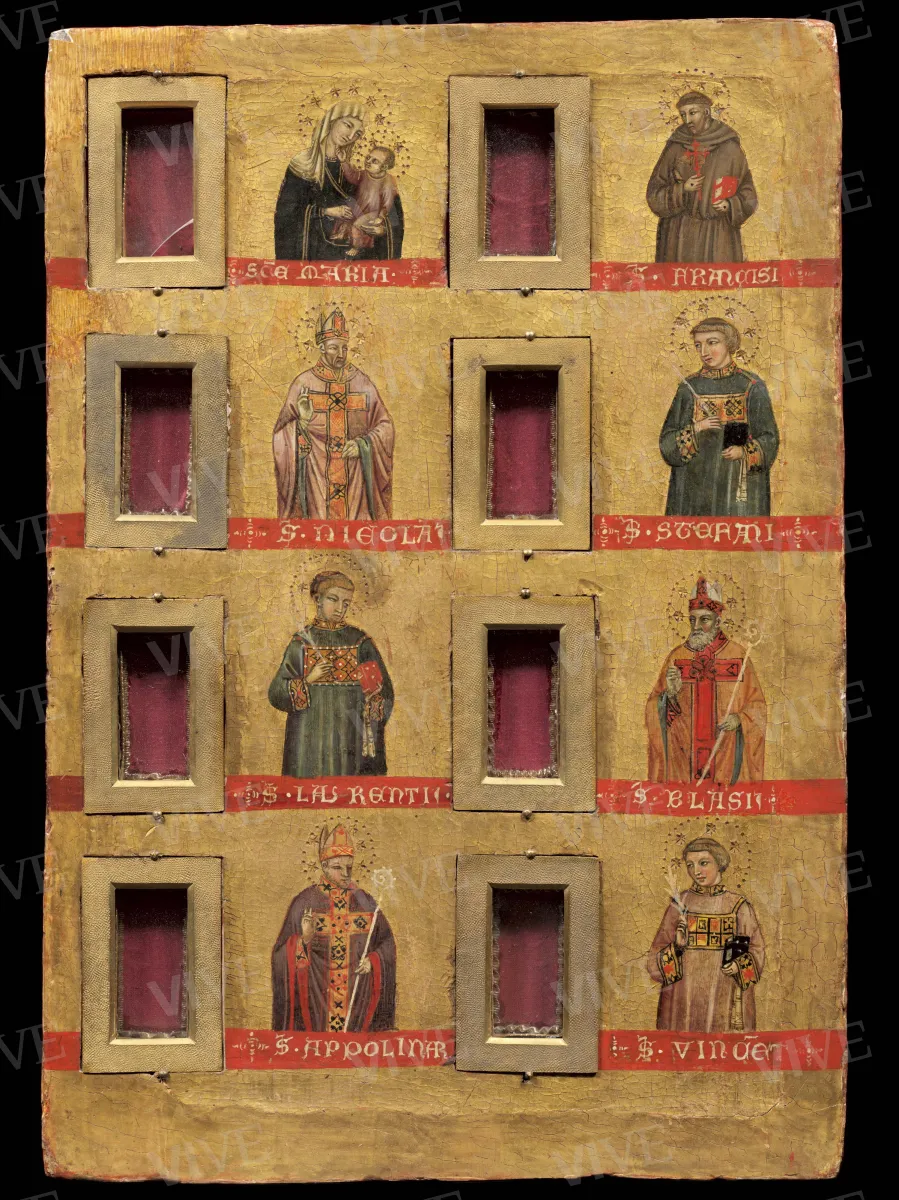

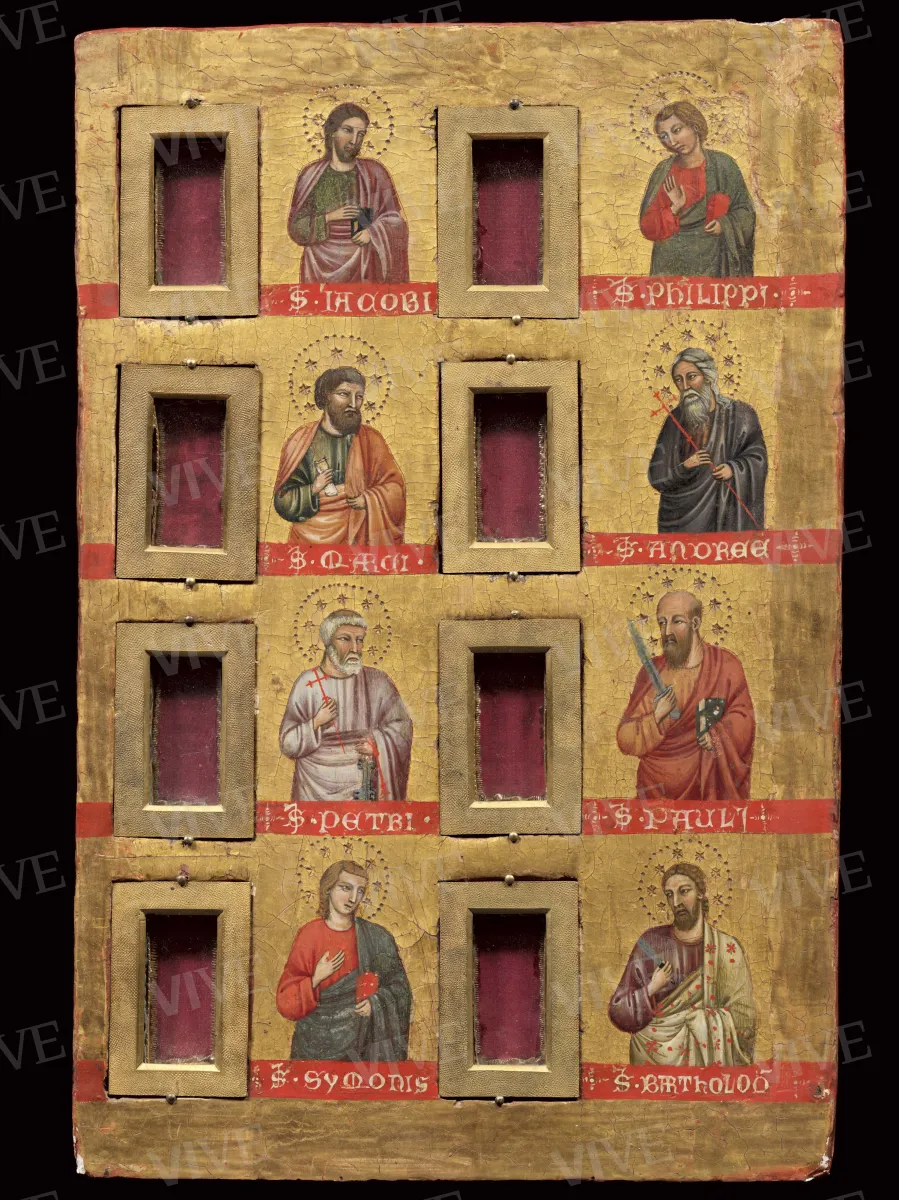

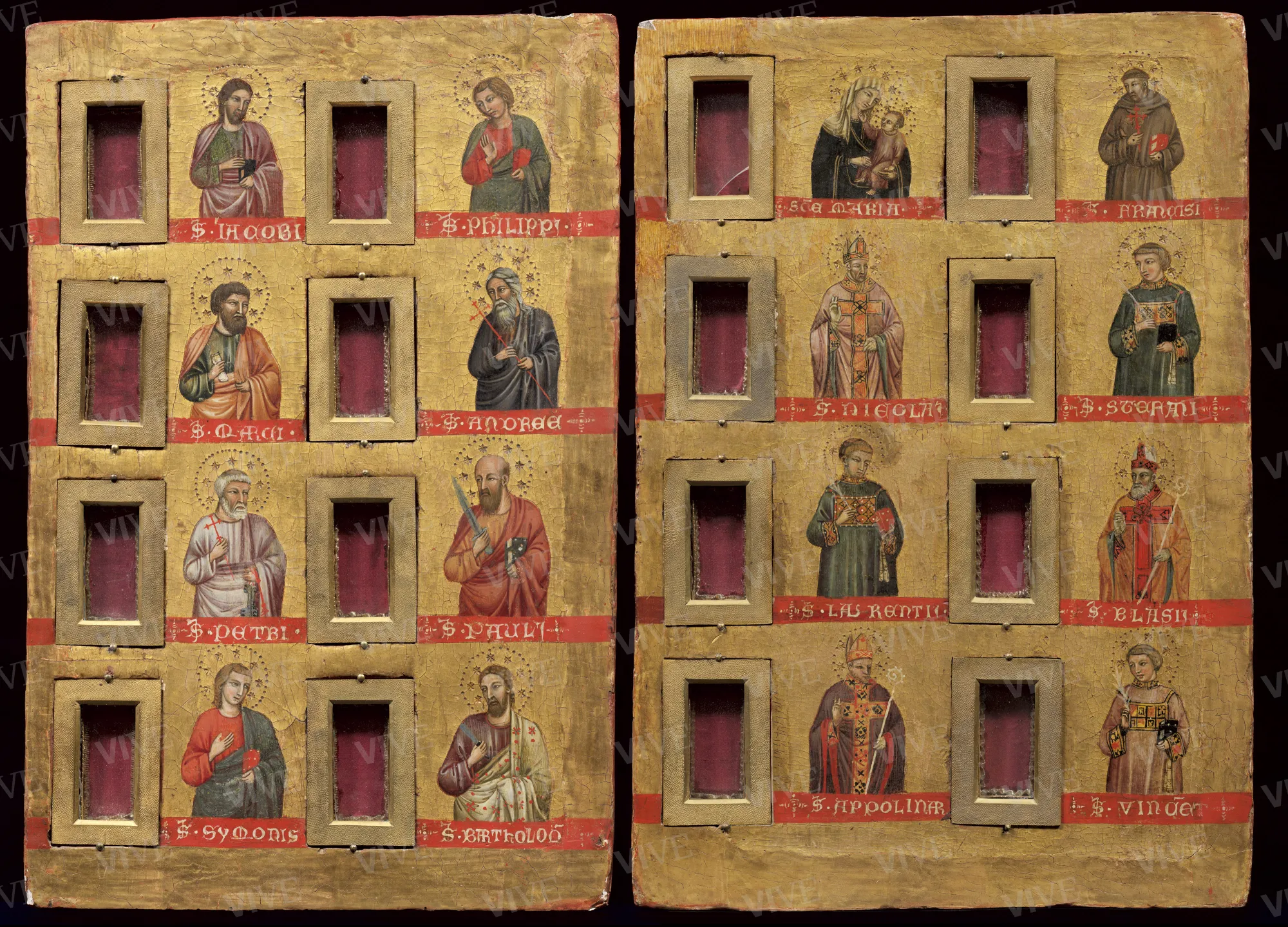

Tavole reliquiario a scomparti con figure di santi dipinte su fondo oro. Le reliquie erano collocate negli incavi, due su ciascuna delle quattro file in entrambe le tavole, oggi chiuse da un piccolo vetro e rivestite all'interno da un tessuto rosso. L'assenza di cerniere e lo spessore pronunciato sembrano però far escludere che le due tavole fossero disposte a formare un dittico.

Tavole reliquiario a scomparti con figure di santi dipinte su fondo oro. Le reliquie erano collocate negli incavi, due su ciascuna delle quattro file in entrambe le tavole, oggi chiuse da un piccolo vetro e rivestite all'interno da un tessuto rosso. L'assenza di cerniere e lo spessore pronunciato sembrano però far escludere che le due tavole fossero disposte a formare un dittico.

Dettagli dell’opera

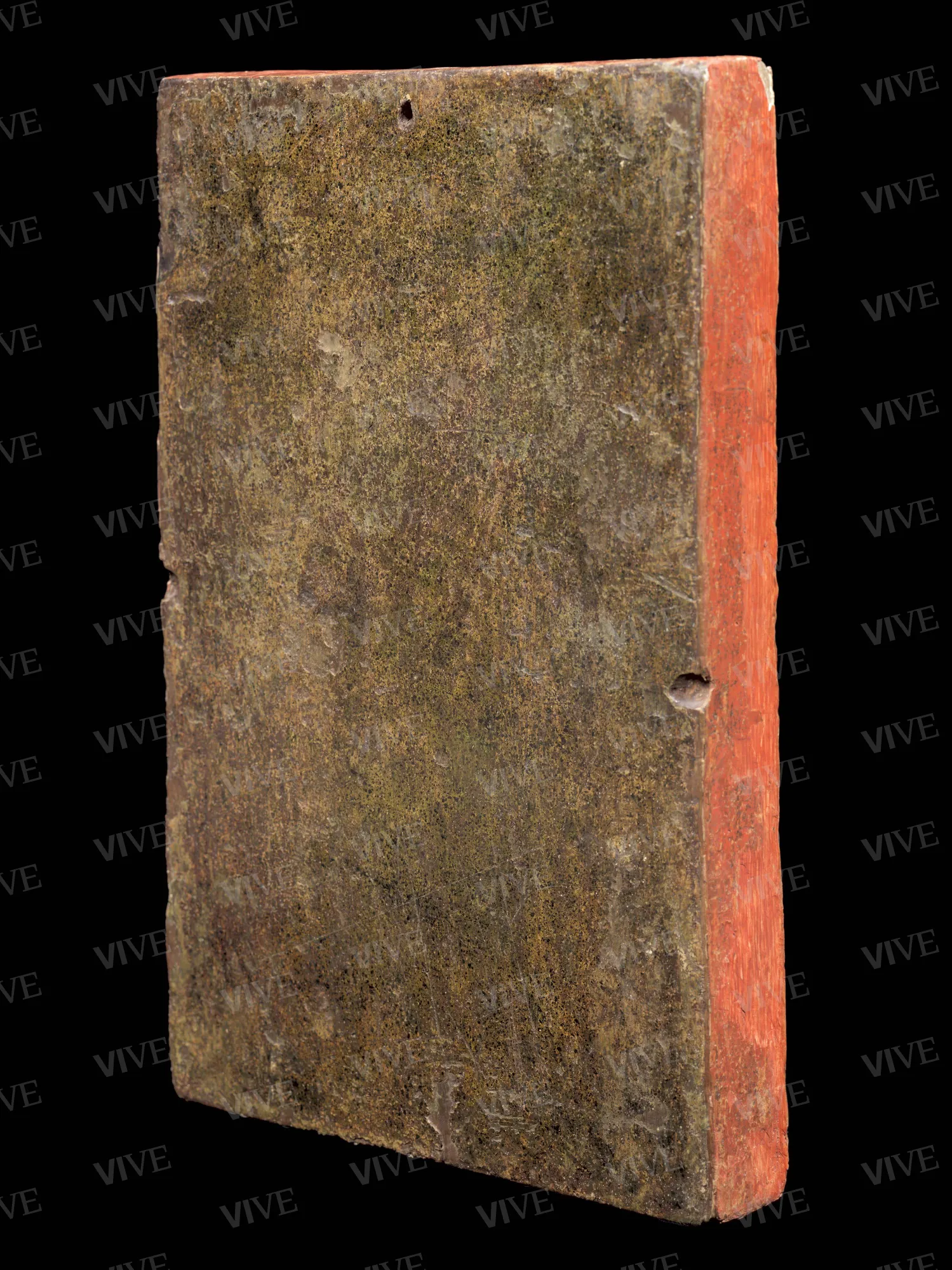

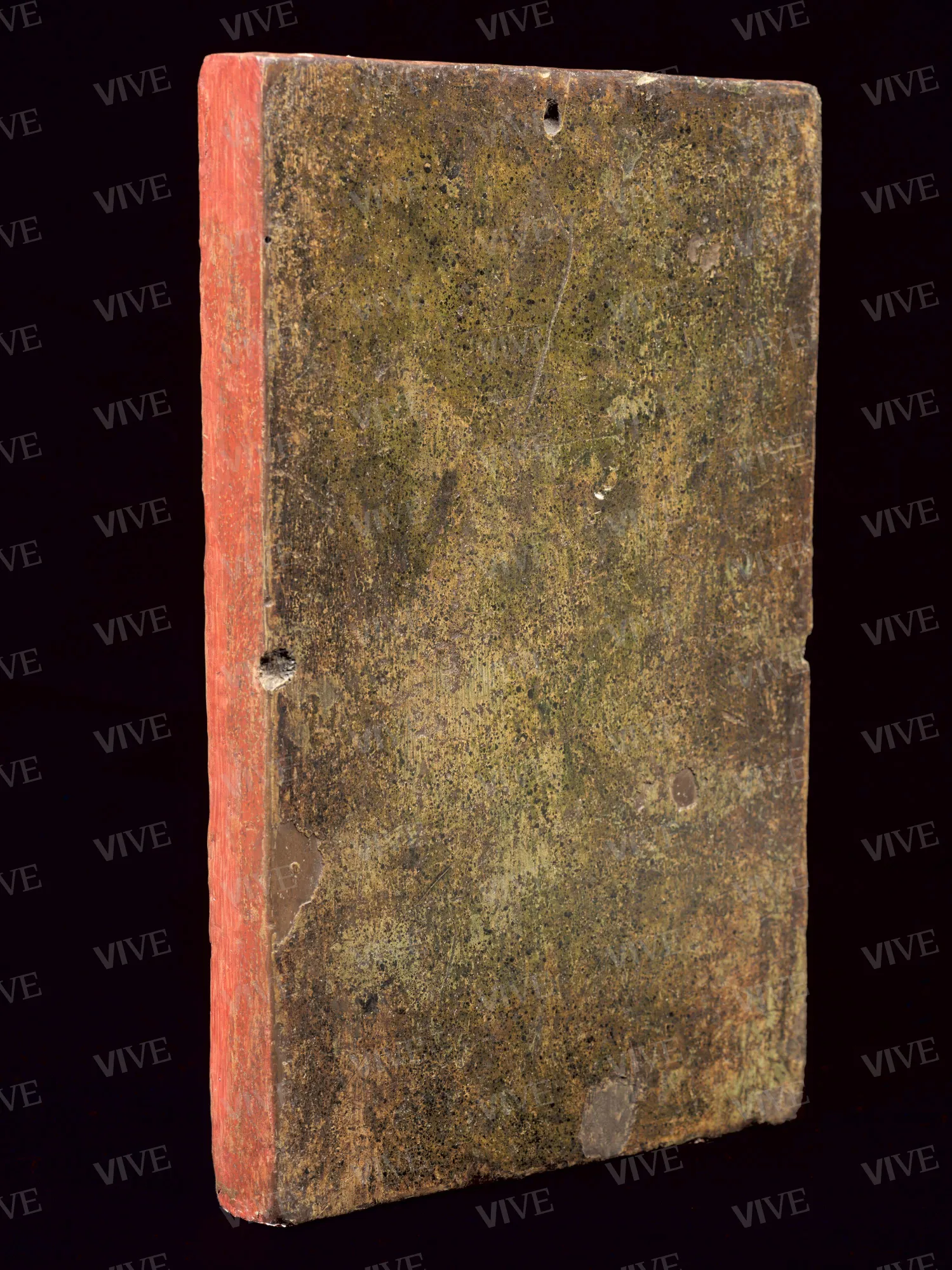

Tavola 10208: altezza cm 32, larghezza cm 22, spessore cm 3.

Scheda di catalogo

Il reliquiario è composto da due tavole in cui sono raffigurate otto figure di mezzibusti di santi, disposti a coppie e ordinati su quattro file. Tutti i personaggi sono dipinti su fondo oro e sono facilmente identificabili non solo grazie alla presenza, per molti di loro, dei consueti attributi iconografici, ma anche perché il loro nome è scritto in capitale gotica in lettere dorate su di una fascia rossa che fa da base a ognuna delle figure.

Accanto ai santi dipinti vi sono degli incavi chiusi da uno sportellino in vetro con cornice metallica e all’interno rivestiti con un tessuto rosso, qui dentro un tempo vi erano conservati i frammenti di reliquie del santo che vi era dipinto accanto.

Nella tavola inv. 10207 sono raffigurati, leggendo dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra: san Giacomo, san Filippo, san Marco, sant’Andrea, san Pietro, san Paolo, san Simone e san Bartolomeo.Nella tavola inv. 10208 vi sono: la Madonna con Bambino, san Francesco, san Nicola di Bari, santo Stefano, san Lorenzo, san Biagio, sant’Apollinare e san Vincenzo.

Problematica è la ricostruzione della forma che le due tavole dovevano assumere insieme; lo spessore pronunciato, l’assenza di cerniere, la leggera asimmetria tra i due pezzi e la peculiare disposizione delle reliquie su entrambi i supporti – non assimilabile né alla tipologia dei reliquiari a fascia né a quelli a oblò – rendono improbabile che le tavolette potessero formare un dittico o comporsi all’interno di una struttura a scomparti (Pittiglio 2009, p. 271). Prende quindi piede l’ipotesi che fossero pensate ab origine come singole e destinate alla devozione privata (Riccardi 2018, p. 313).

La provenienza delle due opere resta oscura; la presenza di san Francesco rende plausibile una committenza francescana, mentre è da ritenersi infondata la loro provenienza dal convento di Sant’Alò a Spoleto così come riportato in una scheda inventariale, scheda OA/I 2000 (Pittiglio 2009, p. 272).

Una prima attribuzione delle due tavolette al Maestro di Santa Chiara da Montefalco fu proposta da Longhi e ripresa poi da Antonino Santangelo (1947, p. 5), che vi riscontrava ulteriori rapporti con la miniatura umbra, l’ambito di Meo da Siena e i frescanti di Santa Croce a Trevi e San Francesco a Montefalco. Sempre Santangelo attribuisce al medesimo artista anche le tabelle per reliquie al Victoria and Albert Museum di Londra, il dittico nella Gemäldegalerie di Berlino e quello nel Fogg Art Museum di Cambridge.

Non si discostano da quest’attribuzione Federico Zeri (1955, p. 7) e Filippo Todini (1989, p. 105), mentre Brandi (1935, p. 10), che nella mostra sui pittori riminesi del 1935 identificava l’artista genericamente come affine a Giuliano da Rimini, accostava i due reliquiari di Palazzo Venezia alla Tavola della chiesa di Santa Maria a Cesi, opera dell’eponimo artista.

Proprio quest’ultimo pittore nella critica storico-artistica più recente è stato identificato con il Primo Maestro della Beata Chiara da Montefalco, ipotesi avanzata da De Marchi (2007, p. 401) e ribadita con vigore da Delpriori, il quale ha datato le due tavolette romane alla fine degli anni venti del XIV secolo (Delpriori 2015, p. 143).

I due dipinti appartenevano alla Collezione Sterbini e sono entrati nel catalogo del Museo di Palazzo Venezia con la donazione di Giovanni Armenise del 1940.

Valentina Fraticelli

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Buono.

Iscrizioni

Iscrizioni in lettere oro su fondo rosso distribuite su quattro righe nel recto della tavola inv. 10207:

«S[ANCTI] IACOBI S[ANCTI] PHILIPPI / S[ANCTI] MARCI. S[ANCTI] ANDREE / S[ANCTI] PETRI. S[ANCTI] PAULI / S[ANCTI] SYMONIS S[ANCTI] BARTHOLOM[EI]»;

iscrizioni in lettere oro su fondo rosso distribuite su quattro righe nel recto della tavola inv. 10208:

«S[AN]CT]A MARIA S[ANCTI] FRANCIS[C]I / S[ANCTI] NICOLAI S[ANCTI] STEFANI / S[ANCTI] LAURENTII S[ANCTI] BLASII / S[ANCTI] APPOLINAR[IS] S[ANCTI] VINCEN(TI)»

Provenienza

Roma, Collezione Giulio Sterbini;

Roma, Collezione Giovanni Armenise;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1940.

Esposizioni

Roma, Museo Nazionale di Palazzo di Venezia, Cipro e l'Italia al tempo di Bisanzio. L'Icona Grande di San Nicola tis Stégis del XIII secolo restaurata a Roma, 23 giugno-26 luglio 2009 (attribuzione al Primo Maestro della Beata Chiara da Montefalco).

Montefalco, Complesso Museale di San Francesco; Scheggino, Spazio Arte Valcasana; Spoleto, Museo Diocesano, Basilica di Sant’Eufemia e Rocca Albornoz, Museo Nazionale del Ducato; Trevi, Museo di San Francesco, Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l'Appennino, 24 giugno-4 novembre 2018 (attribuzione al Maestro di Cesi).

Bibliografia

Brandi Cesare (a cura di), Mostra della pittura riminese del Trecento, catalogo della mostra (Rimini, Palazzo dell’Arengo, 20 giugno-30 settembre 1935), Rimini 1935, pp. 10-11, n. 3;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, p. 5;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale, 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, p. 7;

Todini Filippo, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, I, Milano 1989, p. 105;

De Marchi, in Scarpa Sonino Annalisa, Lupo Michelangelo (a cura di), Fascino del bello. Opere d'arte dalla Collezione Terruzzi, Milano 2007, p. 401, n. I.1.;

Pittiglio Gianni, in Eliades Ioannis Α. (a cura di), Cipro e l’Italia al tempo di Bisanzio. L’icona Grande di San Nicola tis Stégis del XIII secolo restaurata a Roma, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Roma, 23 giugno-26 luglio 2009), Nicosia 2009, pp. 271-273, n. 17;

Delpriori Alessandro, La scuola di Spoleto. Immagini dipinte e scolpite nel Trecento tra Valle Umbra e Valnerina, Perugia 2015, p. 143;

Riccardi, in Garibaldi Vittoria, Delpriori Alessandro (a cura di), Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l'Appennino, catalogo della mostra (Montefalco, Complesso Museale di San Francesco; Scheggino, Spazio Arte Valcasana; Spoleto, Museo Diocesano, Basilica di Sant’Eufemia e Rocca Albornoz, Museo Nazionale del Ducato; Trevi, Museo di San Francesco, 24 giugno-4 novembre 2018), Perugia 2018, pp. 312-313, n. 47.