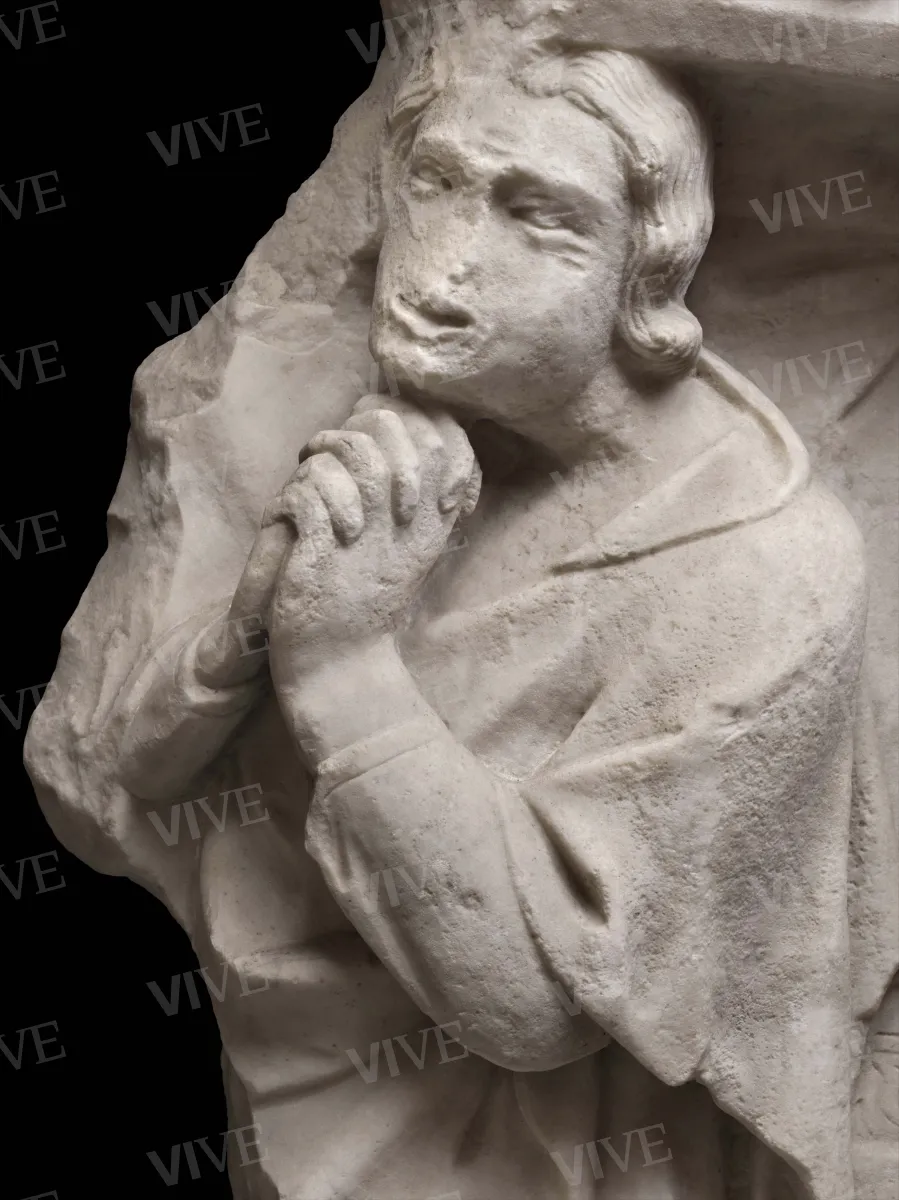

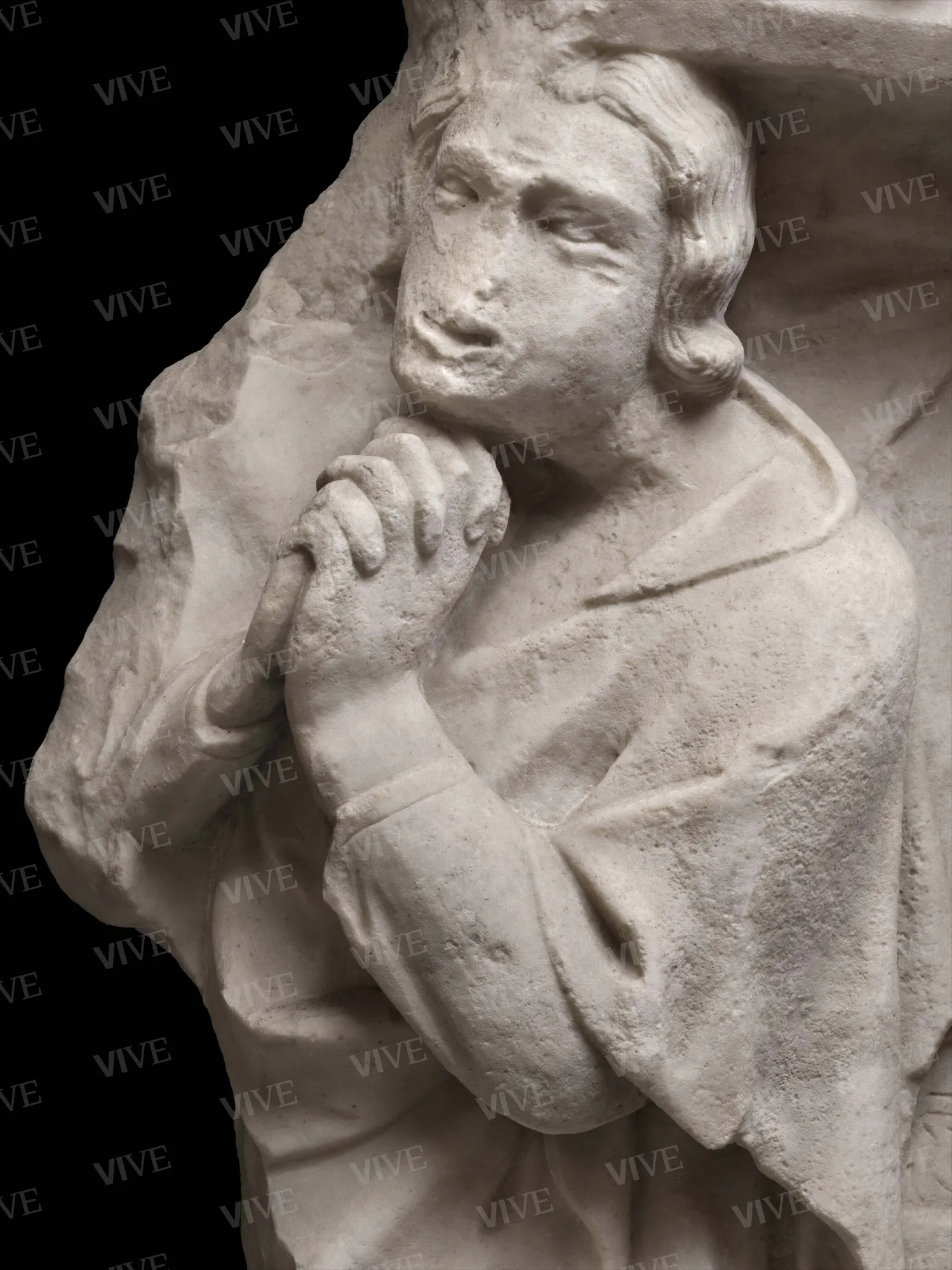

Rilievo frammentario con figura di dolente

Seguace di Tino di Camaino Metà del XIV secolo

Il frammento mostra la figura a mezzo busto di un giovane in atteggiamento di dolente, a mani giunte e si staglia sullo sfondo di una cortina leggermente increspata, con una frangia che corre lungo il margine inferiore; il personaggio è avvolto in una veste morbidamente panneggiata. Il dolente è rivolto verso la sinistra di chi guarda e si trova proprio sul margine di frattura del rilievo. La cornice del pezzo è liscia ed è percorsa da una linea che delimita una cornice più interna realizzata in scorcio. Il retro è appena sbozzato e alcuni fori sono presenti sui bordi superiore e inferiore.

Il frammento mostra la figura a mezzo busto di un giovane in atteggiamento di dolente, a mani giunte e si staglia sullo sfondo di una cortina leggermente increspata, con una frangia che corre lungo il margine inferiore; il personaggio è avvolto in una veste morbidamente panneggiata. Il dolente è rivolto verso la sinistra di chi guarda e si trova proprio sul margine di frattura del rilievo. La cornice del pezzo è liscia ed è percorsa da una linea che delimita una cornice più interna realizzata in scorcio. Il retro è appena sbozzato e alcuni fori sono presenti sui bordi superiore e inferiore.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Inizialmente riferito a uno scultore romano da Hermanin (1948, p. 260), il frammento fu in seguito attribuito a Tino di Camaino da Santangelo (1954, p. 11). In una scheda OA Tomei (1979) accettava il riferimento a Tino ma pensando all'opera di un seguace del maestro senese. Il ductus rigido e un po' secco del rilievo e qualche incertezza di esecuzione rendono in effetti più probabile la presenza di un seguace o stretto collaboratore dall'artista, all'opera del quale rimandano tratti caratteristici come le grandi mani, la mandibola prominente, l'esecuzione della capigliatura. L'iconografia e la struttura generale del frammento fanno pensare che esso fosse parte della fronte di un monumento funebre, esemplato su quelli eseguiti da Tino nel suo lungo soggiorno napoletano dal 1323 al 1336.

Stefania Paone

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Buono.

Restauri e analisi

Restauri: 1953; 1984; 2002-2003;

sono state eseguite operazioni di pulitura.

Provenienza

Collezione Evan Gorga, già nel Museo di Castel Sant'Angelo dal 1911;

Roma, Museo del Palazzo di Venezia dal 1919.

Fonti e documenti

Tomei Alessandro, schede inventariali. Soprintendenza ai Beni artistici e storici di Roma, ottobre 1979.

Bibliografia

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 260;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo delle sculture, Roma 1954, Roma 1954, p. 11;

Casanova, Maria Letizia, Il Museo del Palazzo di Venezia, Roma 1994, p. 4;

Garms, in Garms Jörg, Sommerlechner Andrea (a cura di), Die mittelalterliche Grabmäler in Rom und Latium von 13. bis zum 15. Jahrhundert, 2, Die Monumentalgräber, Wien 1994, pp. 174-175;

Latini Marcello, Il Lapidarium medievale del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia in Roma, Tesi di Dottorato, Università della Tuscia, a.a. 1998-1999, pp. 316-324;

Gianandrea, in Barberini Maria Giulia (a cura di), Tracce di pietra. La collezione dei marmi di Palazzo Venezia, Roma 2008, pp. 219-220, n. 54.