Orazione di Cristo nell’orto del Getsemani

Secondo Maestro di Carpi ? 1420 circa

Il Secondo Maestro di Carpi, un anonimo artista emiliano attivo nella prima metà del Quattrocento, rappresenta nello spazio della tavola, al di là di un’elegante incorniciatura architettonica, tre momenti dell’episodio evangelico della preghiera di Cristo sul Monte degli Ulivi, in un luogo chiamato Getsemani, alla vigilia dell’arresto e della successiva crocifissione.

Il Secondo Maestro di Carpi, un anonimo artista emiliano attivo nella prima metà del Quattrocento, rappresenta nello spazio della tavola, al di là di un’elegante incorniciatura architettonica, tre momenti dell’episodio evangelico della preghiera di Cristo sul Monte degli Ulivi, in un luogo chiamato Getsemani, alla vigilia dell’arresto e della successiva crocifissione.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

L’orazione nell’orto degli ulivi è qui rappresentata sulla base del Vangelo di Luca, l’unico a raccontare che Cristo, isolatosi in preghiera, era stato confortato da un angelo, come illustrato in alto nella tavola. Più in basso, a sinistra Cristo si avvicina agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, caduti nel sonno, mentre da destra sopraggiunge un gruppo di soldati, guidati dal traditore Giuda, pronti ad arrestare Gesù.

Il dipinto, complessivamente in buono stato di conservazione, compare con l’attribuzione al Maestro della Sagra di Carpi nel catalogo dei dipinti del Museo di Palazzo Venezia allestito da Antonino Santangelo (1947, p. 38). Santangelo ricordava anche un pannello con il Tradimento di Giuda, segnalato da Raimond van Marle (1926) in una collezione privata a Parigi, correttamente identificato come parte della stessa serie dell’Orazione nell’orto. Serena Padovani (1975, p. 33), distinguendo due mani al lavoro negli affreschi con le storie di Santa Caterina d’Alessandria nella chiesa della Sagra a Carpi, fino a quel momento ritenuti di un unico artista, ha avanzato una proposta di attribuzione al cosiddetto Secondo Maestro di Carpi per questo nucleo, a cui ha aggiunto anche una Crocifissione, pure conservata nel Museo di Palazzo Venezia (inv. 10211). Con questa attribuzione l’Orazione di Cristo è stata esposta a Vignola (Modena) nel 1988 (Bacchi 1988, pp. 139-140, n. 14).

La tavola non è menzionata nel catalogo, tuttavia solo parziale, della collezione Sterbini, da cui proviene, curato da Adolfo Venturi nel 1906. Successivamente al suo ingresso in Palazzo Venezia, Hermanin (1948, p. 410) si limita a ricordare il dipinto, riproponendo l’attribuzione al Maestro della Sagra di Carpi, mentre Zeri (1955, p. 10, n. 146) lo riferisce più genericamente alla scuola emiliana del XV secolo, pur mantenendo un possibile riferimento all’anonimo Maestro. Nel contributo di Stefano Bottari (1958, p. 65) sugli affreschi della Sagra la tavola di Palazzo Venezia è citata rapidamente, condividendo l’attribuzione al Maestro della Sagra di Carpi, come sostenuto dallo studioso anche nelle dispense, raccolte da Carlo Volpe, per il corso tenuto all’Università di Bologna nell'a.a. 1957-58.

La qualità della tavola non è elevata, ma del resto anche gli affreschi della cappella di Santa Caterina sono piuttosto eterogenei dal punto di vista della tenuta stilistica. L’autore del dipinto di Palazzo Venezia dichiara le proprie radici in quella stessa cultura fondata su una personale rilettura di Giovanni da Modena e conserva degli affreschi emiliani la forza espressiva, l’esasperazione grottesca della gestualità delle figure e i ritmi svelti. Propongo quindi di conservare la generica attribuzione al Secondo Maestro di Carpi e una datazione attorno al 1420, non essendo possibile allontanare l’Orazione di Cristo dal tempo degli affreschi della cappella di Santa Caterina.

Francesco Guidi

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Buono.

Iscrizioni

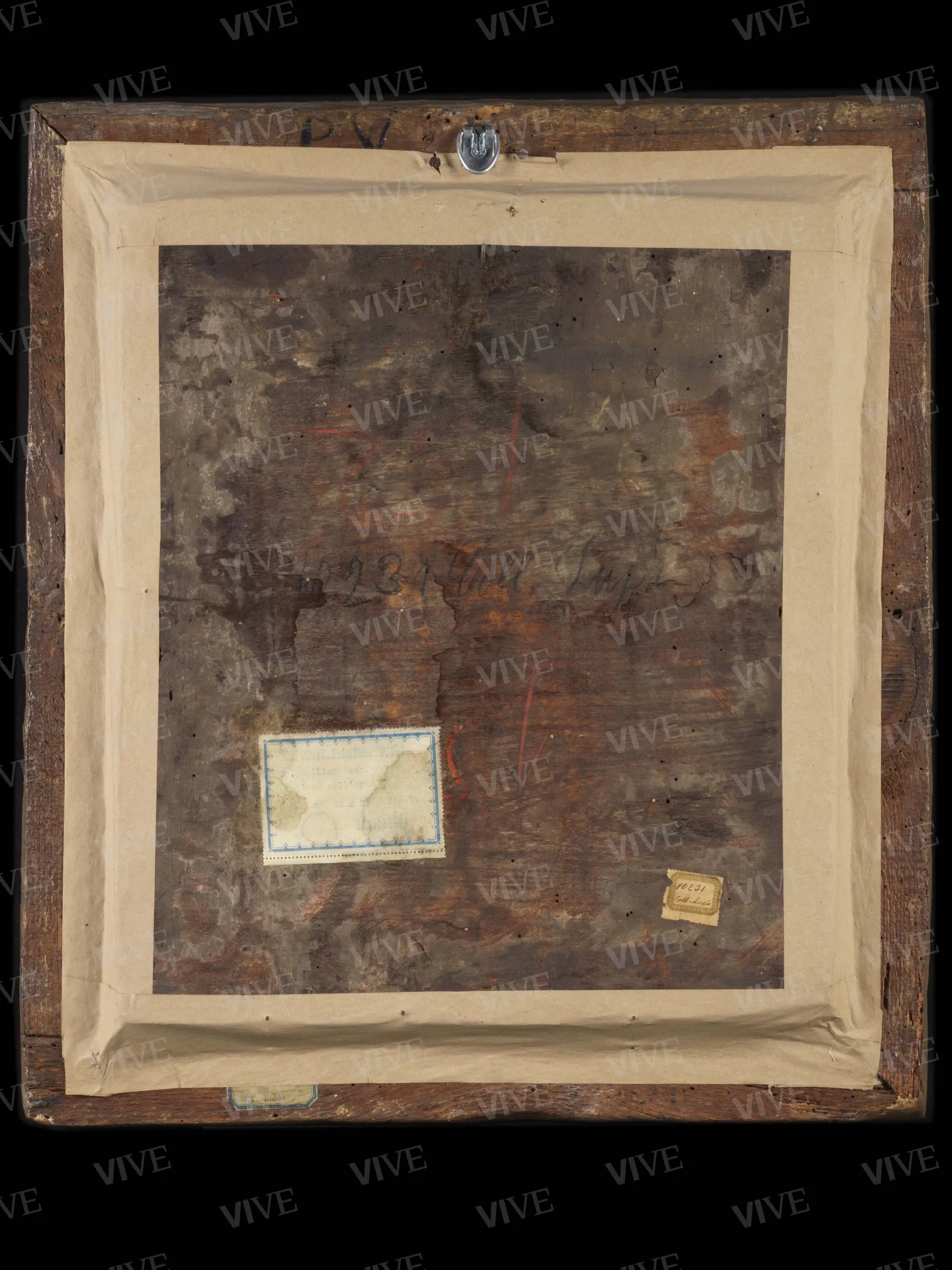

Sul rovescio: «Coll. Lupi».

Provenienza

Roma, Collezione Giulio Sterbini (?);

Roma, Collezione Lupi;

Roma, Collezione Giovanni Armenise, 1940;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, donazione del 15 luglio 1940.

Esposizioni

Vignola, Rocca, Il tempo di Nicolò III. Gli affreschi del Castello di Vignola e la pittura tardogotica nei domini estensi, maggio-giugno 1988.

Bibliografia

Van Marle Raimond, The Development of the Italian Schools of Painting, VII, L’Aja 1926, pp. 211-212, fig. 138;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, p. 38;

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 410;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale. 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, p. 10, n. 146;

Bottari Stefano, Gli affreschi della cappella di Santa Caterina nella “Sagra” di Carpi, in «Arte Lombarda», 2, 1958, pp. 65-70;

Bottari Stefano, La pittura in Emilia nella prima metà del ’400, dispense per il corso di S. Bottari raccolte da C. Volpe, Bologna 1958, p. 81;

Padovani Serena, Pittori della corte estense nel primo Quattrocento, in «Paragone», 26, 1975, 299, pp. 25-53;

Bacchi, in Benati Daniele, Bentini Jadranka (a cura di), Il tempo di Nicolò III. Gli affreschi del Castello di Vignola e la pittura tardogotica nei domini estensi, catalogo della mostra (Vignola, Rocca, maggio-giugno 1988), Modena 1988, pp. 139-140, n. 14.