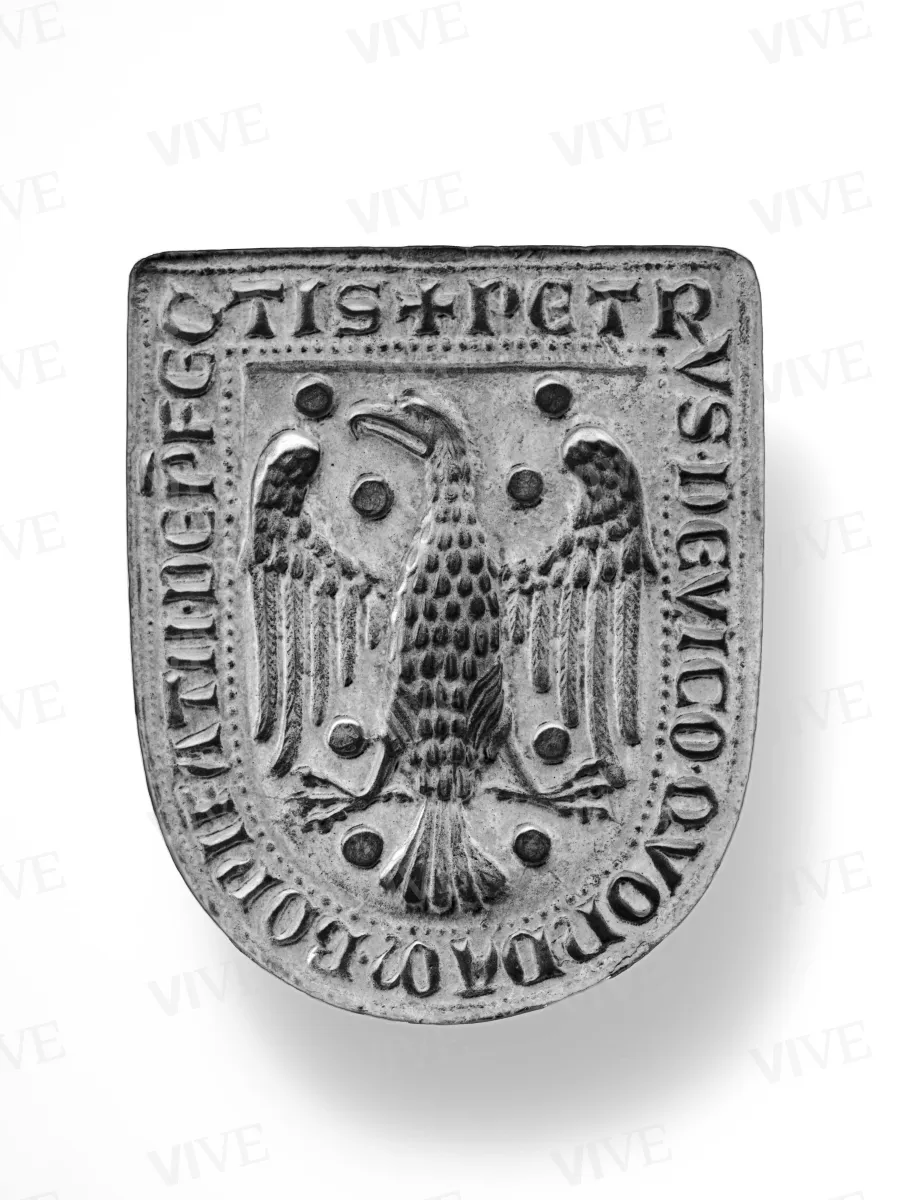

Matrice del sigillo di Pietro di Vico

Manifattura italiana Seconda metà del XIII secolo

Matrice sigillare a scudo pavese i cui margini sono percorsi dal titulus “Petrus de Vico quondam Bonifatii de Prefectis”. Il campo è occupato da un'aquila, stante e frontale, ad ali spiegate e abbassate, il cui capo è di profilo rivolto verso sinistra. Intorno a essa si dispongono quattro globi in alto e quattro in basso. Lo stemma fa riferimento al titolare del sigillo, membro della famiglia di Vico.

Matrice sigillare a scudo pavese i cui margini sono percorsi dal titulus “Petrus de Vico quondam Bonifatii de Prefectis”. Il campo è occupato da un'aquila, stante e frontale, ad ali spiegate e abbassate, il cui capo è di profilo rivolto verso sinistra. Intorno a essa si dispongono quattro globi in alto e quattro in basso. Lo stemma fa riferimento al titolare del sigillo, membro della famiglia di Vico.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Matrice sigillare a scudo pavese con appiccagnolo sul rovescio i cui margini sono percorsi da un titulus, in scrittura onciale, inquadrato da due filetti perlinati con “+PETRVS.DE VICO.QVONDAM.BONIFATII.DE PFECTIS” che è possibile sciogliere in “Petrus de Vico quondam Bonifatii de Prefectis”. Il campo è occupato da un'aquila, stante e frontale, ad ali spiegate e abbassate, il cui capo è di profilo rivolto verso sinistra. Intorno a essa si dispongono quattro globi in alto e quattro in basso. Lo stemma fa riferimento al titolare del sigillo, membro della famiglia di Vico. Bascapé (1969) ha identificato il titolare con Pietro IV, vissuto nella seconda metà del XIII secolo, coincidente probabilmente con il Pietro citato in un documento riguardante il convento domenicano viterbese di Santa Maria in Gradi. Risulterebbe significativo, in tal senso, il confronto con il monumento sepolcrale del cardinale Pietro di Vico oggi a San Francesco alla Rocca a Viterbo ma già collocato nel convento domenicano della stessa città (Gardner 1975), nella cui cassa – ora deteriorata dal bombardamento del secondo conflitto bellico – è ancora visibile una sequenza di tre clipei contenenti il medesimo stemma apposto nella matrice sigillare (la cassa è tuttavia documentata integralmente da un disegno seicentesco conservato a Torino nella Biblioteca Albertina, Herklotz 1985). Unica differenza tra i due stemmi è il numero dei globi: 7 in quelli viterbesi e 8 nel sigillo. Bascapé (1969) propone che la peculiarità dell'aquila orientata a sinistra, secondo l'uso iconografico di parte guelfa, derivi da un errore dell'intagliatore: in realtà quella raffigurata è un'aquila imperiale in accordo con la politica della famiglia dei prefetti di Vico, rappresentanti imperiali (Benocci 1998). Amayden, Bertini (1915) interpretano i globi dell'arma dei Vico come i pani dati in tributo da ogni forno ai prefetti di Roma (che curavano la pubblica annona).

Chiara Paniccia

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Buono.

Iscrizioni

«+PETRVS.DE VICO.QVONDAM.BONIFATII.DE PFECTIS»

Stemmi emblemi e marchi

Stemma di Vico: aquila, stante e frontale, ad ali spiegate e abbassate, il cui capo è di profilo e rivolto verso sinistra. Intorno a essa si dispongono quattro globi in alto e quattro in basso.

Provenienza

Collezione Corvisieri romana, 1903-1905.

Esposizioni

Roma, Castel Sant'Angelo, Esposizione internazionale di Roma, febbraio 1911;

Roma, Palazzo Venezia, Bonifacio VIII e il suo tempo. Anno 1300 il primo giubileo, 12 aprile-16 luglio 2000.

Bibliografia

Inventario dei sigilli Corvisieri, catalogo dell'Esposizione internazionale di Roma 1911. Mostre retrospettive in Castel S. Angelo, catalogo della mostra (Roma, Castel Sant'Angelo, febbraio 1911, Roma 1911, p. 13;

Amayden Teodoro, Bertini Augusto, Storia delle famiglie romane, II, Roma 1915, p. 229;

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 309;

Bascapé Giacomo, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte, Milano 1969 (1961), p. 386;

Gardner Julian, Some Cardinals' Seals of the Thirteenth Century, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 38, 1975, pp. 71-96;

Herklotz Ingo, "Sepulcra" e "Monumenta" del Medioevo, Roma 1985, pp. 168-169;

Benocci Carla, Pietro del fu Bonifacio dei Prefetti di Vico, in Balbi De Caro Silvana, Benocci Carla (a cura di), La collezione sfragistica. Il Medagliere del Museo del Palazzo di Venezia, Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, I, Roma 1998, p. 73, n. 67;

Strinati Tommaso, Matrice del sigillo di Pietro di Vico, in Righetti Tosti-Croce Marina (a cura di), Bonifacio VIII e il suo tempo. Anno 1300 il primo giubileo, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 12 aprile-16 luglio 2000), Milano 2000, p. 231, n. 180.