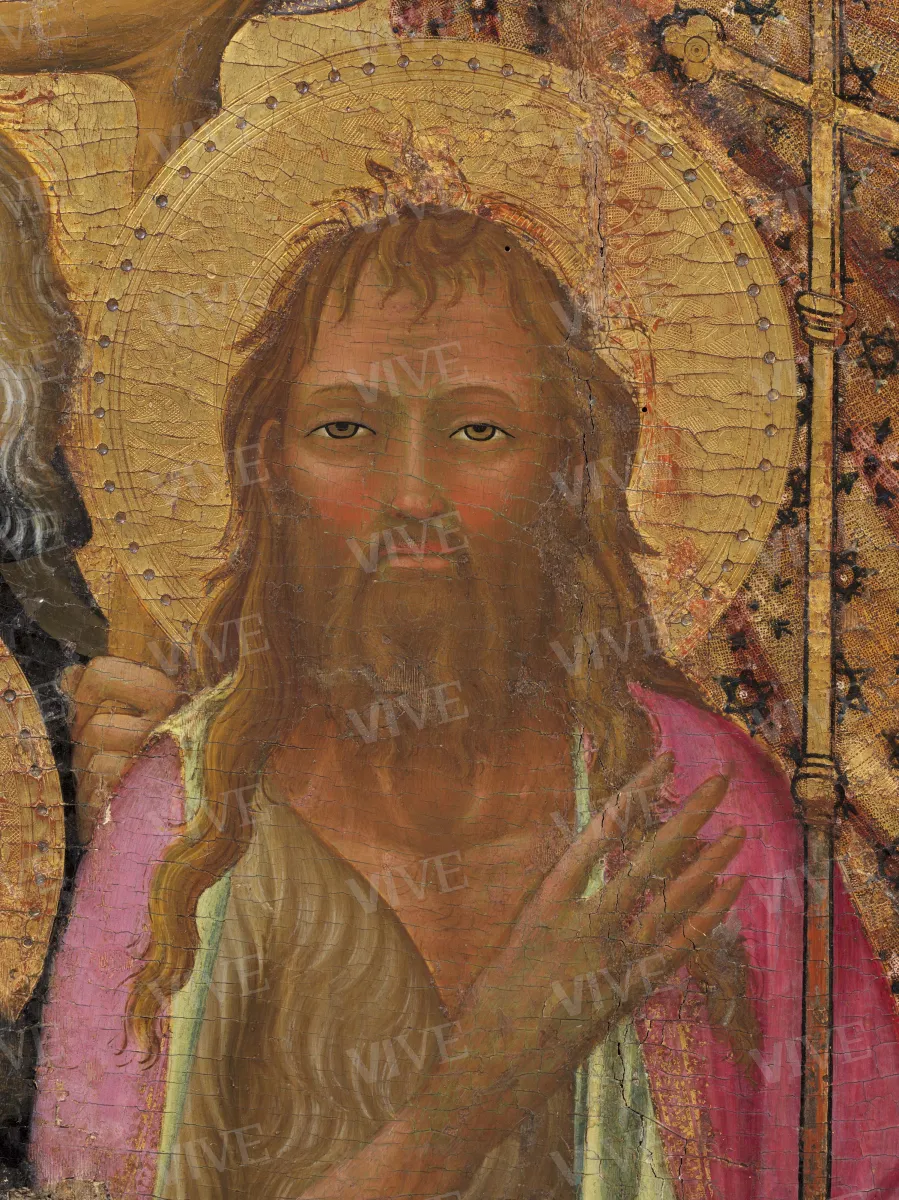

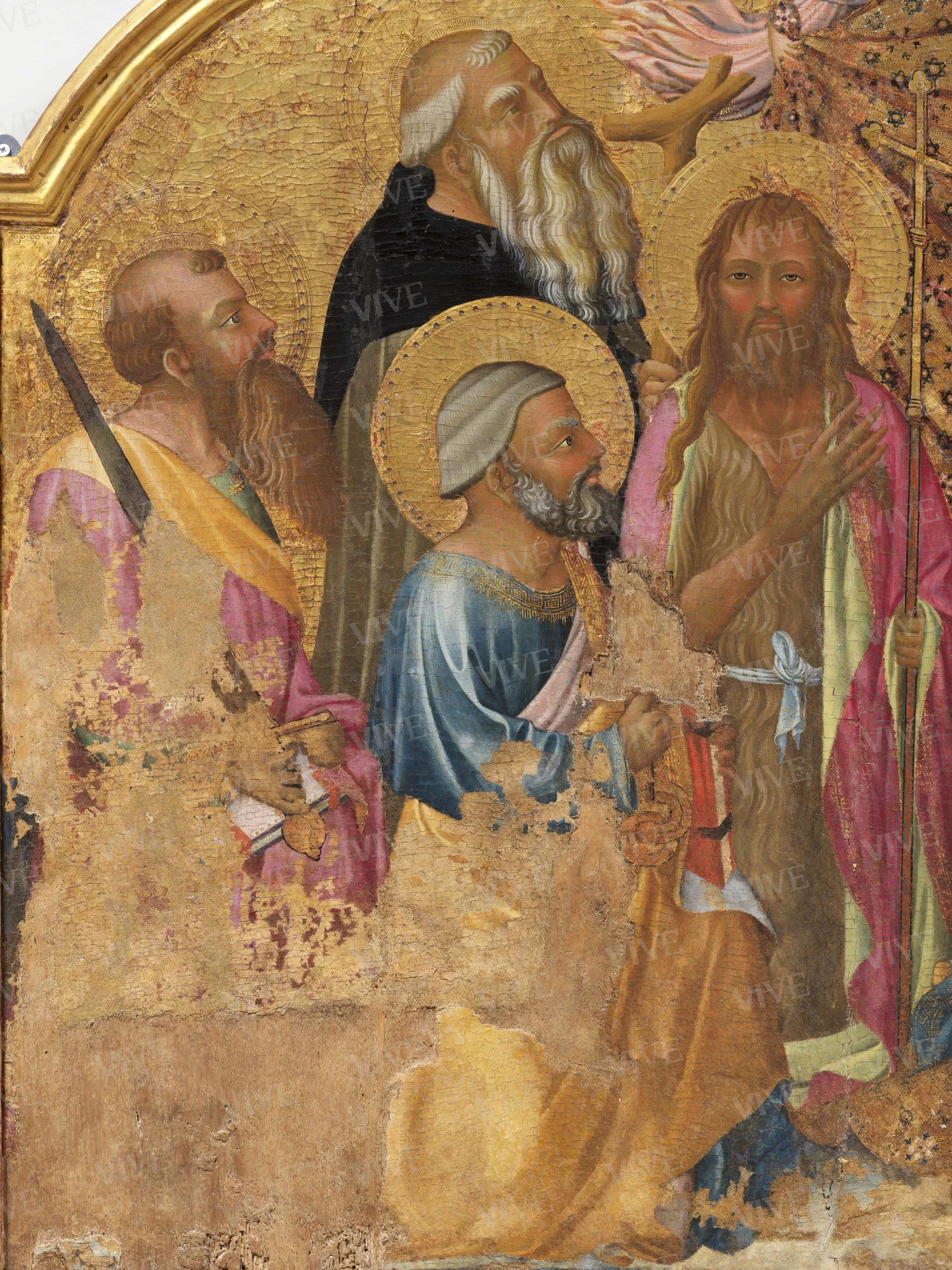

Madonna con il Bambino in trono tra due angeli e i santi Giovanni Battista, Pietro, Paolo, Antonio Abate, Michele Arcangelo, Bartolomeo, Onofrio e Lorenzo

Mariotto di Cristofano 1425-1429

La bella tavola, coronata da un arco mistilineo, rappresenta la Vergine con il Bambino in trono, circondata di angeli e santi. L’opera è stata riconosciuta al pittore Mariotto di Cristofano, noto per essere il cognato di Masaccio. Il dipinto, con i suoi colori brillanti, la ricchezza del fondo e dei molti dettagli in oro, è un prezioso esempio di quella corrente della pittura fiorentina dei primi decenni del Quattrocento che, ancora in parte legata alla tradizione trecentesca, si apre verso le esperienze del gotico internazionale, guardando con attenzione all’opera di Gentile da Fabriano.

La bella tavola, coronata da un arco mistilineo, rappresenta la Vergine con il Bambino in trono, circondata di angeli e santi. L’opera è stata riconosciuta al pittore Mariotto di Cristofano, noto per essere il cognato di Masaccio. Il dipinto, con i suoi colori brillanti, la ricchezza del fondo e dei molti dettagli in oro, è un prezioso esempio di quella corrente della pittura fiorentina dei primi decenni del Quattrocento che, ancora in parte legata alla tradizione trecentesca, si apre verso le esperienze del gotico internazionale, guardando con attenzione all’opera di Gentile da Fabriano.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

La tavola rappresenta la Vergine seduta in trono tra otto santi, con in braccio il Bambino benedicente, il quale stringe un cartiglio con l’iscrizione "EGO SU[M] VIA E[T] VERIT[A]S E[T] VITA"; ai lati due angeli tengono aperta la cortina dello schienale del trono. L’opera, che presenta purtroppo alcune ampie perdite di colore soprattutto nella porzione inferiore, si caratterizza per la profusione dell’oro usato con tecniche differenti nello sfondo, nelle aureole, nei particolari degli abiti e nel tessuto riccamente decorato aperto dietro la Vergine e ai suoi piedi, e per l’uso di raffinati e sinuosi passaggi di luce che modulano i colori brillanti dei panneggi.

Il dipinto, di cui è ignota la collocazione originaria, proviene dalla Collezione Sterbini dove era attribuito a Paolo Schiavo; entrato nelle raccolte del Museo di Palazzo Venezia grazie alla donazione Armenise, fu assegnato genericamente a "Scuola fiorentina" su suggerimento di Roberto Longhi, poi condiviso da Federico Zeri (Zeri [1946] 2021, p. 72; Santangelo 1947, p. 33; Zeri 1955, p. 10). È stato Miklós Boskovits a riconoscerlo alla mano di Mariotto di Cristofano, considerandolo "una delle cose migliori del pittore" per l’alta qualità e i colori preziosi e vivaci (Boskovits 1969). Mariotto di Cristofano è identificato nel "Mariotto di Cristofano da Castello Sancto Giovanni" iscritto nel 1419 nel registro dei pittori della Compagnia di San Luca e in quello dei legnaioli di Firenze, dove risulta attivo almeno fino al 1454 (Milanesi 1901, p. 96, n. 115; Colnaghi 1928, p. 172; Cohn 1958; Bernacchioni 2008 p. 582-585; Rossi 2012). È ricordato soprattutto per essere stato il cognato di Masaccio, di cui sposò nel 1421 la sorellastra Caterina (Procacci 1932), è stato anche ipotizzato che Masaccio stesso abbia mosso i primi passi nella bottega di Mariotto (Boskovits 2002). Nonostante ciò, Mariotto è tra gli artisti più conservatori del milieu fiorentino del tempo, attento piuttosto allo stile di Bicci di Lorenzo, ancora legato alle suggestioni tardo trecentesche della tradizione fiorentina (Boskovits 1969), o di Lorenzo di Bicci, presso il quale è stata ipotizzata una sua formazione (Frosinini 1987). Egli appare tuttavia sensibile al fascino dello stimolante clima del gotico internazionale, incarnato a Firenze da Starnina, Masolino, Lorenzo Monaco e Gentile da Fabriano, quest’ultimo giunto in città nel 1420 (De Marchi 1992, p. 135), modelli a cui egli guarda per aggiornare il proprio linguaggio (Boskovits 2002; Staderini 2002). Il dipinto di Palazzo Venezia, nel quale si percepisce l’adesione a queste nuove tendenze, può datarsi intorno alla fine del terzo decennio del Quattrocento. La scelta di un’unica ambientazione, ancorché coronata da un arco mistilineo, rispetto alla tradizionale divisione in pannelli del polittico, consente al pittore di scalare le figure nello spazio a disposizione, e testimonia la ricerca di una rinnovata unità compositiva, affine a quella conseguita da Gentile da Fabriano e da Lorenzo Monaco nei loro dipinti raffiguranti l’Adorazione dei Magi, oggi agli Uffizi.

Francesca Mari

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Discreto, ma con ampie perdite di colore soprattutto nella porzione inferiore.

Restauri e analisi

1970;

1996.

Iscrizioni

Nel cartiglio tenuto dal Bambino: «EGO SU[M] VIA E[T] VERIT[A]S E[T] VITA».

Provenienza

Roma, Collezione Giulio Sterbini;

Roma, Collezione famiglia Lupi, post 1911;

Roma, Collezione Giulio Armenise, 1940;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, dal 1940.

Bibliografia

Milanesi Gaetano, Nuovi documenti per la storia dell’arte toscana dal XII al XV secolo, Firenze 1901;

Colnaghi Dominic Ellis, A Dictionary of Florentine Painters from 13th to 17th Centuries, London 1928;

Procacci Ugo, Appunti d’archivio: documenti e ricerche sopra Masaccio e la sua famiglia, in «Rivista d’arte», 14, 1932, pp. 489-504;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. 1. Dipinti, Roma 1947, p. 33;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale. 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, p. 10;

Cohn Werner, Maestri sconosciuti del Quattrocento fiorentino, in «Bollettino d’arte», 43, 1958, pp. 64-66;

Boskovits Miklós, Mariotto di Cristofano: un contributo all’ambiente culturale di Masaccio il giovane, in «Arte illustrata», 13/14, 1969, pp. 4-13;

Fremantle Richard, Florentine Gothic Painters. From Giotto to Masaccio. A Guide of Painting in and near Florence 1300 to 1450, London 1975, p. 557, n. 1164;

s.a., Mariotto di Cristofano, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, VII, Torino 1975, pp. 215-216;

Frosinini Cecilia, Alcune precisazioni su Mariotto di Cristofano, Firenze 1987;

Andreatta Emanuela, Mariotto di Cristofano, in Berti Luciano, Paolucci Antonio (a cura di), L’età di Masaccio. Il primo Quattrocento a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Vecchio, 7 giugno-16 settembre 1990), Milano, 1990 p. 259;

De Marchi Andrea, Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Milano 1992;

Boskovits Miklós, Appunti sugli inizi di Masaccio e sulla pittura fiorentina del suo tempo, in Bellosi Luciano (a cura di), Masaccio e le origini del Rinascimento, catalogo della mostra (San Giovanni in Valdarno, Casa Masaccio, 20 settembre-21 dicembre 2002), Ginevra-Milano 2002, pp. 53-75;

Staderini Andrea, Pittori fiorentini dal Tardogotico al Rinascimento, in Fornasari Liletta, Gentilini Giancarlo, Giannotti Alessandra (a cura di), Arte in terra d’Arezzo. Il Quattrocento, Firenze 2002, pp. 49-76;

Bernacchioni Annamaria, Mariotto di Cristofano, ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, Catanzaro 2008, p. 583;

Rossi Sergio, I pittori fiorentini del Quattrocento e le loro botteghe. Da Lorenzo Monaco a Paolo Uccello, Todi 2012, pp. 124-125;

Zeri Federico, Federico Zeri a Roberto Longhi [7 agosto 1946], in Natale Mauro (a cura di), Federico Zeri-Roberto Longhi. Lettere (1946-1965), Cinisello Balsamo 2021, p. 72.