Madonna con il Bambino; santi Pietro martire e Girolamo; santi Antonio da Padova e Caterina d’Alessandria

Angelo di Silvestro detto Angelo Zoppo o Zotto ? 1470-1479

Il trittico, in origine inserito all’interno di una cornice sull’esempio della Pala di San Zeno di Mantegna a Verona, è stato conteso dagli studi tra diversi pittori veneti ed è probabilmente da attribuirsi al pittore padovano Angelo Zoppo. Il gusto antiquario del pittore, assai diffuso nel contesto padovano, è esemplificato dalla scelta di collocare la Vergine e il Bambino su un trono marmoreo caratterizzato da elementi architettonici desunti dall’antico, a cui si accostano figure solide e severe.

Il trittico, in origine inserito all’interno di una cornice sull’esempio della Pala di San Zeno di Mantegna a Verona, è stato conteso dagli studi tra diversi pittori veneti ed è probabilmente da attribuirsi al pittore padovano Angelo Zoppo. Il gusto antiquario del pittore, assai diffuso nel contesto padovano, è esemplificato dalla scelta di collocare la Vergine e il Bambino su un trono marmoreo caratterizzato da elementi architettonici desunti dall’antico, a cui si accostano figure solide e severe.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

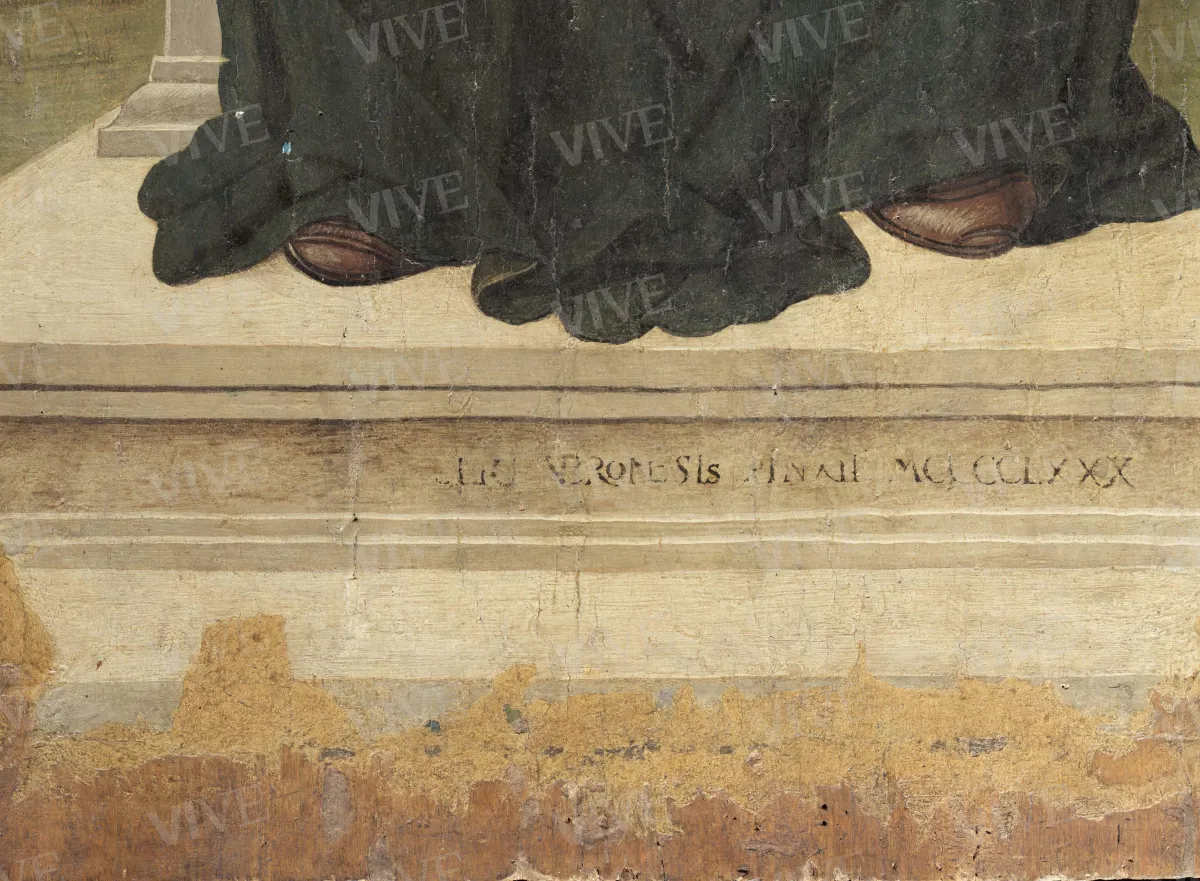

Il trittico, sprovvisto della carpenteria originale, raffigura una Sacra conversazione immersa in un paesaggio. Nella tavola centrale la Vergine è seduta su un trono marmoreo formato da elementi architettonici all’antica e, cingendolo, tiene il Bambino in piedi sulle sue ginocchia; nel pannello di sinistra, si trovano san Pietro martire e san Girolamo con il vestito cardinalizio, che offre alla Vergine il modello della chiesa in cui il trittico doveva trovarsi; nel pannello di destra sono raffigurati sant’Antonio da Padova e santa Caterina d’Alessandria con i rispettivi attributi. Secondo Giovanni Battista Cavalcaselle, che vide l’opera a Padova presso Giacomo Moschini, il trittico proveniva da un non identificato "convento delle monache" a Salboro presso Padova (De Marchi 2002, p. 168; Biblioteca Marciana, Fondo Cavalcaselle, Disegni e appunti, It. IV, 2031, fasc. 6 cart. E, f. 97 r.). Dopo essere passato in proprietà dell’antiquario e nobile veneziano Dino Barozzi (Mazzi 2015, pp. 397-398), e quindi di Raimond Van Marle, attraverso una donazione di quest’ultimo è entrato nelle raccolte del Museo Nazionale di Palazzo Venezia dal gennaio del 1932 (Santangelo 1947, p. 42; Hermanin 1948 p. 224; Puppi 2014, pp. 25-26; Mazzi 2015, pp. 397-398). Le tavole vennero acquisite dal museo con il riferimento a Francesco Benaglio derivato dalla iscrizione posta sul gradino del trono ("FRA[N]CISCUS BENAGLIO VERONE[N]SIS PINXIT MCCCCLXXX"), ancora leggibile per intero dopo un primo restauro eseguito negli anni trenta (Boccolini 1935), ma rivelatasi falsa in un successivo intervento del 1946 e parzialmente rimossa. Antonino Santangelo (1947, pp. 41-42) respinse l'attribuzione a Benaglio e assegnò l’opera a un seguace di Gentile Bellini, proponendo il nome di Jacopo da Montagnana, mentre Federico Zeri (1955, p. 5) continuò ad ascriverla alla scuola di Gentile. La scelta di conservare "a titolo documentario", in occasione del secondo restauro, solo una parte dell’iscrizione (Santangelo 1947, p. 41), mantenuta anche nel successivo intervento conservativo del 1974 e visibile ancora oggi, generò confusione tra gli studiosi, poiché questa porzione del testo fu ritenuta originale, portando così a dare credito all’indicazione della provenienza veronese del pittore e alla data iscritta, che fu considerata mutila (Marinelli 1990, pp. 632, 649, nota 18; Bellosi 1994, p. 293; De Marchi 1995, p. 73, nota 9). Sul taccuino di Cavalcaselle tuttavia, pur essendovi appuntata l’attribuzione dell’opera alla "scuola dei Montagnana Jacopo" è riportata la seguente indicazione, poi cancellata: "se fosse a Verona si direbbe Benaglio"; ciò conferma che Cavalcaselle non leggeva l’iscrizione alla base del trono, che è pertanto un’aggiunta posticcia, apposta probabilmente per favorirne la vendita sul mercato antiquariale (De Marchi 2002, pp. 167-168; Biblioteca Marciana, Fondo Cavalcaselle, Disegni e appunti, It. IV, 2031, fasc. 6 cart. E, f. 97 r.).

L’attribuzione del trittico al pittore padovano Angelo Zoppo (per l'ipotesi della sua identificazione con Angelo di Silvestro, documentato dal 1464 al 1509, vedi Callegari 1998, pp. 218-219) venne proposta per la prima volta da Luciano Bellosi sulla base di confronti stilistici con altre opere (Bellosi 1994, p. 293), a partire dai frammenti di affresco provenienti dal monastero di Santa Giustina a Padova, già riferiti a Zoppo da Lionello Puppi (1962; Puppi 1977, p. 22, n. 4; Lucco 1977). De Marchi, dopo un iniziale disaccordo con la proposta di Bellosi (De Marchi 1995, p. 73, nota 9), sulla scorta di chiarimenti introdotti negli studi sulla biografia del pittore (Callegari 1998, pp. 218-219) e delle evidenze fornite da Cavalcaselle, ha convenuto con l'attribuzione a Zoppo, ma con una datazione più precoce rispetto a quella tradizionalmente accettata intorno al 1480 (De Marchi 2002, pp. 167-168).

I volti dei santi di questo trittico mostrano grandi affinità con le porzioni di affresco ricondotte da De Marchi (e, indipendentemente, da Callegari 1995, pp. 98-99, n. 13) alla decorazione della cappella di San Martino nel monastero di Santa Giustina, forse del 1477, dove si osservano "sopracciglia marcate" e "labbra risaltate come da belletto" (De Marchi 1995) del tutto simili a quelle della Madonna e della Santa Caterina.

Francesca Mari

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Discreto, ma con ampie perdite di colore.

Restauri e analisi

1936: restauro eseguito da Vito Mameli, sotto la direzione di Federico Hermanin;

1946: restauro eseguito da Carlo Matteucci;

1974: restauro eseguito da Raimondo;

2002: resoconto dello stato di conservazione redatto da Giacomina Passalacqua e Alessandra Sorrentino.

Iscrizioni

Attuale iscrizione: «[…]LIO VERONE[N]SIS PINXIT MCCCCLXXX, già FRA[N]CISCUS BENAGLIO VERONE[N]SIS PINXIT MCCCCLXXX» prima del 1946.

Provenienza

Giacomo Moschini;

Dino Barozzi;

Raimond Van Marle;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, dal 1931.

Fonti e documenti

Biblioteca Marciana, Fondo Cavalcaselle, Disegni e appunti, It. IV, 2031, fasc. 6 cart. E, f. 97 r. digitalizzato in <http://fondocavalcaselle.venezia.sbn.it/FondoCavalcaselleWeb/backOffice/dettaglioImg.jsp?pIdRecord=52A87036-4102-4CA4-8316-B48688BF869F&pStorageUnit=/imagesF2/&pCodDvd=904&pPathRelativo=/2031/2031%2006/&pNomeFile=2031-6-099.jpg>

Bibliografia

Sandberg Vavalà Evelyn, in «Art in America», 2, 1933, pp. 48-65, fig. 3;

Boccolini Guido, Una tavola di Francesco Benaglio nel Museo di Palazzo Venezia a Roma, in «Bollettino d’arte», 1935, pp. 272-274;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, pp. 41-42

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 224;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale. 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, p. 5;

Puppi Lionello, Angelo Zotto et quelques fresques padouanes du XVe siècle, in «Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts», 21, 1962, pp. 31-43;

Berenson Bernard, Italian Pictures of the Renaissance. A List of the Principal Artists and Their Works with an Index of Places. Central Italian and North Italian Schools, I, New York 1968, p. 38;

Calogero Giacomo A., Marco Zoppo. Ingegno sottile. Bologna 2020, p. 26 nota 56;

Puppi, in Bellinati Claudio (a cura di), Dopo Mantegna. Arte a Padova e nel territorio nei secoli XVe XVI, catalogo della mostra (Padova, Palazzo della Ragione, 26 giugno-14 novembre 1976), Milano 1976, p. 22, n. 4;

Lucco Mauro, Esercizi e divagazioni sul “Dopo Mantegna”, in «Paragone», 323, 1977, pp. 110-130;

Marinelli Sergio, Verona, in La pittura nel Veneto. Il Quattrocento, II, Milano 1990, pp. 622-653, nota 18;

Bellosi Luciano, Indagine su Domenico Morone e su Francesco Benaglio, in Rosemberg Pierre (a cura di), Hommage à Michel Laclotte. Etudes sur la peinture du Moyen Âge et de la Renaissance, Milano, 1994, pp. 281-303;

Callegari, in Lorenzoni Giovanni, Dal Pozzolo Enrico Maria (a cura di), Basilica del Santo. Dipinti, sculture, tarsie, disegni e modelli, Padova 1995, pp. 98-99, n. 13;

De Marchi Andrea, Un punto fermo per Angelo Zoppo padovano “ignobile pittore”, in «Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts», 1995, pp. 69-91;

Callegari Raimondo, Scritti sull’arte padovana del Rinascimento, Udine 1998;

De Marchi Andrea, Primordi di Jacopo da Montagnana, in De Nicolò Salmazo Alberta, Ericani Giuliana (a cura di), Jacopo da Montagnana e la pittura padovana del secondo Quattrocento, Atti delle giornate di studio (Montagnana, Padova, 20-21 ottobre 1999), Padova 2002, pp. 162-170;

Lucco Mario, Sul catalogo di Jacopo da Montagnana, in De Nicolò Salmazo Alberta, Ericani Giuliana (a cura di), Jacopo da Montagnana e la pittura padovana del secondo Quattrocento, Atti delle giornate di studio (Montagnana, Padova, 20-21 ottobre 1999), Padova 2002, pp. 131-150;

Maoli Roberta, L’influenza del trittico di Mantegna sull’opera di Francesco Benaglio, in «Annuario storico zenoniano», 17, 2000, pp. 43-76;

Puppi Lionello, La Tomba dell’Ebreo, Crocetta del Montello 2014, pp. 25-26;

Mazzi Maria Cecilia, Il furto dei dipinti della collezione Van Marle a Perugia: un mistero insoluto, in Dragoni Patrizia, Paparello Caterina (a cura di), In difesa dell’arte. La protezione del patrimonio artistico delle Marche e dell’Umbria durante la Seconda guerra mondiale, Firenze 2015, pp. 395-425.