Lunetta

Bottega orafa attiva a Roma Primo decennio del XIII secolo

La lunetta della Nicchia dei Palli è una testimonianza centrale della produzione artistica a Roma nei primissimi anni del Duecento, sia per i suoi aspetti iconografici, sia per il suo valore chiave riguardo alle aperture internazionali della committenza pontificia negli anni di Innocenzo III (1198-1216). Su di essa si sviluppa un articolato ciclo iconografico che nello spazio dell’opera dialoga strettamente con una serie di iscrizioni formando un complesso figurativo unico.

La lunetta della Nicchia dei Palli è una testimonianza centrale della produzione artistica a Roma nei primissimi anni del Duecento, sia per i suoi aspetti iconografici, sia per il suo valore chiave riguardo alle aperture internazionali della committenza pontificia negli anni di Innocenzo III (1198-1216). Su di essa si sviluppa un articolato ciclo iconografico che nello spazio dell’opera dialoga strettamente con una serie di iscrizioni formando un complesso figurativo unico.

Dettagli dell’opera

freccia: 30,5 cm.

Scheda di catalogo

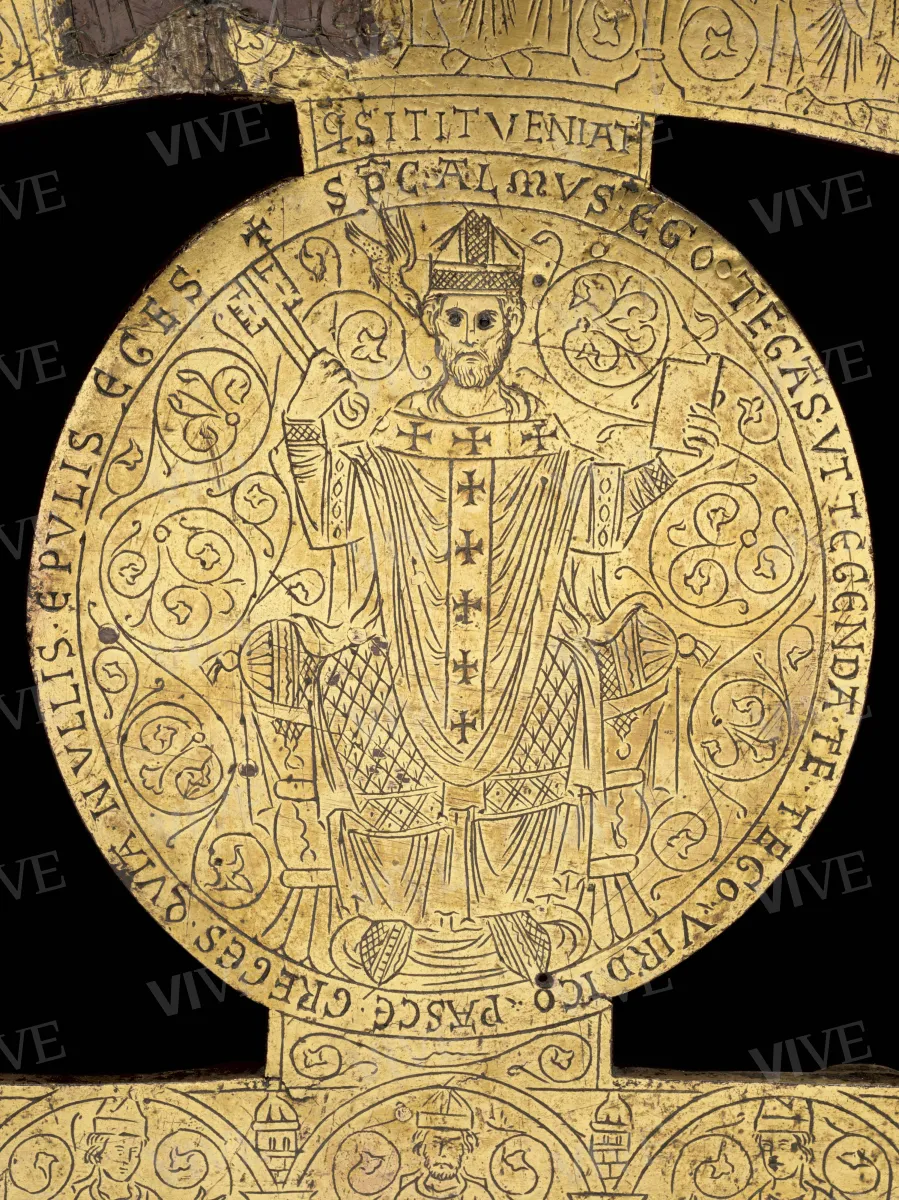

Sul recto della lunetta si trovano dodici profeti e i dodici apostoli rispettivamente in corrispondenza della corda e del vero e proprio arco. Tali personaggi, raffigurati a mezza figura e con gli occhi segnati da una goccia di smalto nero, sono realizzati a fusione e dal forte rilievo plastico. Se l’identificazione dei profeti, benedicenti e con un rotolo tra le mani, è possibile grazie alla presenza di tituli, nel caso degli apostoli la mancanza di iscrizioni non permette di riconoscerne le identità a eccezione di Pietro rappresentato con le chiavi. Sempre sul recto dell’opera il disco centrale, collegato con l’arco e la corda della lunetta, è occupato dalla raffigurazione di Cristo come Agnus Dei e Porta della Salvezza attorniato dal tetramorfo; al di sopra di tale disco, invece, trova posto un clipeo raffigurante il trono vuoto con braccioli dalle terminazioni zoomorfe e la mitra. Il verso della lunetta è invece interamente lavorato a incisione e privo di elementi plastici aggettanti. Esso illustra una assise di ventitré vescovi entro arcate con colonne, nonché la figura di un pontefice con mitra, pallio, le chiavi di Pietro, le sacre scritture e lo Spirito Santo sotto forma di colomba che lo ispira in corrispondenza del disco centrale. Qui sono visibili degli interventi di riparazione realizzati attraverso l’inserimento di tre innesti metallici a coda di rondine (per gli aspetti tecnici relativi alla lunetta si veda Falcucci, Pantone, Variali 2023). La lunetta proviene dal santuario di Santa Maria in Mentorella, frazione di Guadagnolo, nelle vicinanze di Tivoli, dove è attestata per la prima volta in un documento del 1581 che la descrive come una “magnam coronam ex auri calco cum prophetis et apostolis pictam et auratam pro ornamenti supra altare ponendam” (Distefano 2023, p. 102). Da questa descrizione – dove il “pictam” è da interpretare come figurata – si apprende che essa veniva solitamente collocata sull’altare maggiore della chiesa. Essa è successivamente riprodotta in un rilievo contenuto in una missiva del 1733 indirizzata al gesuita Antonio Maria Lupi (Distefano 2023, pp. 103-104).

Sin dalla sua presentazione agli studi, sentita da subito come opera fuori contesto, essa ha generato una serie di ipotesi in merito alla sua originaria collocazione che la videro di volta in volta come il dossale di una cattedra vescovile (Bertaux 1896, p. 406; Grisar 1897, pp. 31-32; Lipinsky 1979) o come il coronamento di una cassa reliquiario (Rossi 1905, p. 71). La tesi che essa facesse originariamente parte dell’arredo prezioso della Nicchia dei Palli – il luogo della basilica vaticana collocato sopra la Confessio Sancti Petri riservato alla custodia dei palli – è stata formulata per la prima volta da Marie-Madeleine Gauthier (Gauthier 1968). Secondo la ricostruzione proposta dalla studiosa essa occupava lo spazio risultante tra la grata a traforo in bronzo dorato, ancora oggi in situ nella Nicchia, e un frontale in oreficeria. Quest’ultimo, noto grazie a pochi frammenti superstiti conservati presso il Museo Sacro Vaticano e in minima parte all’interno della cappella, in origine dovette essere a due ordini di archi e comprendere un apostolato e una grande figura di Cristo similmente all’esemplare limosino di San Miguel de Excelsis in Navarra. Per Gauthier tale frontale era posto in corrispondenza dell’altare mentre per Sible de Blauuw, seguendo la testimonianza tardo cinquecentesca di Giacomo Grimaldi, si trovava dietro il cancello (de Blauuw 1994, pp. 655-656). La committenza di questo arredo, probabilmente in una data prossima al 1215, anno del IV Concilio Lateranense, è stata riferita a Innocenzo III, il cui nome compare sulla grata bronzea della Nicchia (per la committenza di Innocenzo III si rimanda a Tomei 2023). L’intervento di Gauthier si rivelò fondamentale in merito all’individuazione della cultura figurativa della lunetta che, sebbene rientri nel contesto della produzione limosina, manifesta alcune particolarità. Essa, infatti, per via dello stile delle figure a fusione, in un primo momento era stata accostata ad alcune oreficerie reno-mosane e agli avori romanici di ambito renano (Rossi 1905; Goldschmidt 1926), mentre secondo Gauthier, sebbene la presenza del motivo ornamentale a vermiculé fosse un indizio forte dell’influenza esercitata su questo manufatto dall’opus lemovicense, lo stile delle raffigurazioni faceva emergere una componente locale, tosco-pisana, derivante dalla cultura dei committenti (Gauthier 1958, p. 365). Tornando su questo problema a distanza di qualche anno e mettendo in evidenza per le figure a fusione i rimandi renani già sottolineati dai primi commentatori, Gauthier riformulò la sua prima proposta pensando piuttosto a un artefice o a un laboratorio formato nell’impero ma operoso a stretto contatto con maestranze limosine. La collaborazione tra queste due maestranze dovette certamente verificarsi a Roma dove gli orafi limosini furono attivi per la realizzazione delle figure a smalto del frontale. Questi ultimi avrebbero dato il loro contributo alla lunetta riservandosi di intervenire in quelle che erano le loro specialità ovvero le figure e l’ornamentazione a incisione o gli occhi dei profeti e degli apostoli campiti di smalto nero (Gauthier 1972, p. 286). Questa ipotesi resta quindi al momento la sola capace di spiegare le specificità della lunetta. Il dibattito sull’opera ha anche toccato alcuni passaggi dell’iscrizione la cui interpretazione ha generato oscillazioni nella lettura iconografica di certe figure, in maniera speciale per quanto attiene all’iscrizione incisa intorno alla raffigurazione del pontefice del disco centrale del verso che si apre con il nesso “SPC”. Secondo Giuseppe Cascioli questo andava sciolto come “SPG”, ovvero “SANCTUS PONTIFEX GREGORIUS”, portando quindi a identificare il pontefice lì raffigurato con Gregorio I che, come ha più di recente sottolineato anche Julian Gardner, secondo la testimonianza del Liber Pontificalis aveva patrocinato un intervento di revisione degli spazi in corrispondenza della tomba di Pietro (Cascioli 1898, pp. 16-17; Gardner 2013, p. 159). Per Gauthier, invece, il nesso avrebbe indicato “SPIRITUS CONSILII” o “CONCILII” e l’identificazione del papa lì raffigurato si sarebbe accordata con Innocenzo III (Gauthier 1972, p. 285). Effettivamente questo pontefice aveva rinnovato il cerimoniale della consegna dei palli ai nuovi metropoliti, rito questo che si svolgeva proprio nella Nicchia dalla quale prende il nome (Klein 2023). Antonio Iacobini ha messo in relazione la revisione innocenziana di questi spazi con un altro intervento alla basilica di San Pietro, ovvero il grande mosaico dell’abside che vedeva anche una rappresentazione dello stesso pontefice. La lettura del mosaico e della lunetta, quindi, rivelerebbe una comune matrice iconografica fortemente centrata sul concetto di auctoritas papale che, soprattutto nel caso della lunetta, insisteva sulla investitura vescovile (Iacobini 1989, p. 129). Nella medesima iscrizione, inoltre, il verbo tegere nella sua accezione di "vestire l’autorità", costituirebbe una ulteriore conferma sull’originaria pertinenza della lunetta proprio alla Nicchia dei Palli (Vitali 1980, pp. 170-171). A questo proposito il fatto che i vescovi incisi sul verso della lunetta fossero intenzionalmente raffigurati privi del pallio, così come notato da Iacobini, troverebbe una spiegazione alla luce della cerimonia della consegna del pallio concesso dal pontefice proprio negli spazi della Nicchia (Iacobini 1991, p. 317).

Giampaolo Distefano

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Buono.

Iscrizioni

Iscrizioni sul recto:

limite esterno dell’arco, ripetuta: «AGNVS DEI SANCTVS DOMINVS»;

intorno all’Agnus Dei: «EGO SVM OSTIVM I(n) OVILE OVIVM»;

In corrispondenza della base, da sinistra verso destra:

nel libro sorretto dal profeta: «AMOIIS», «D(omi)N(u)S DE/ SION RV/GIENS»;

nel libro sorretto dal profeta: «HOSVAS», «IN DIE/ RESVRE/CTIO(n)IS»;

nel libro sorretto dal profeta: «ABDIAS», «IVST/A E(st) DIE/S D(omi)NI»;

nel libro sorretto dal profeta: «DANIEL», «CV(m) VE/NIT S(an)C(tu)S/ S(an)C(t)ORV(m)»;

nel libro sorretto dal profeta: «SALOMO», «AVDI IS/SR(ahe)L’ MA(n)/DATA»;

nel libro sorretto dal profeta: «ABACO», «D(omi)NE AV/DIVI E(t)/ TIMVI»;

nel libro sorretto dal profeta: «IONAS», «EC(c)E SVP(er)/ MO(n)TES PE/DES EVAN(gelizantis)»;

nel libro sorretto dal profeta: «OSEE», «EX EGI/PTO VO(cavi)»;

nel libro sorretto dal profeta: «IERE», «IC(c)E D(ominu)S/ NOSTER»;

nel libro sorretto dal profeta: «DAVIT», «IN SOLE/ POSVIT»;

nel libro sorretto dal profeta: «MOISES», «P(ro)PH(et)A(m)/ SVSCI(tabit)»;

nel libro sorretto dal profeta: «EGRE/DIET(ur)».

Iscrizioni sul verso:

disco centrale, verso: «SP(iritu)C ALMVS EGO ALMVS EGO TEGAS VT TEGENDA.TE. TEGO. VIR DICO PASCE GREGES QVIA NVLLIS EPVLIS EGES +»;

sopra il disco centrale: «QVI SITIT VENIAT».

Provenienza

Capranica Prenistina, frazione di Guadagnolo (Roma), Santuario di Santa Maria in Mentorella (o Vulturella).

Esposizioni

Orvieto, Palazzo dei Papi, Mostra d’arte sacra antica, settembre 1896, n. 3;

Torino, Esposizione d’Arte Sacra antica e moderna, 1898, n. 246;

L’Aia, Gemeentemuseum, L’Italia splendida. Pronkjuwelen der Italiaanse sierkunst, 29 agosto-31 ottobre 1956, n. 1;

Barcellona, Palais national de Montjuic; Santiago de Compostela, cattedrale, L’art roman, luglio-ottobre 1961, n. 395;

Roma, Palazzo delle Esposizioni, Tesori d’arte sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all’Ottocento, novembre-dicembre 1975, n. 17;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo di Venezia, Romei & Giubilei. Il Pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), 29 ottobre 1999-26 febbraio 2000, n. 262.

Bibliografia

Bertaux Émile, L’esposizione di Orvieto e la storia delle arti, in «Archivio Storico dell’arte», II, 1896, pp. 405-426;

Grisar Hartmann, Note archeologiche sulla mostra di arte sacra antica a Orvieto, in «Nuovo bollettino di archeologia cristiana», III, 1897, 1-2, pp. 5-44;

Cascioli Giuseppe, Memorie popolari del Santuario di N.S. della Mentorella in diocesi di Tivoli diretta ad ottenere l’incoronazione della solenne taumaturga immagine, Roma 1898;

Rossi Attilio, Santa Maria in Vulturella. Ricerche di storia ed arte, Roma 1905;

Goldschmidt, Adolph, Die deutschen Bronzetüren des frühen Mittelalters, Marburg, 1926;

Gauthier Marie-Madeleine, Les décors vermiculés dans les émaux champlevés limousins et méridionaux, in «Cahiers de civilisation médiéval», 1, 1958, 3, pp. 349-369;

Gauthier Marie-Madeleine, Observations préliminaires sur les restes d’un revêtement d’émail champlevé fait pour la Confession de Saint Pierre à Rome, in «Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin», XCI, 1964, pp. 43-70;

Gauthier Marie-Madeleine, La clôture émaillée de la Confession de Saint Pierre au Vatican, lors du Concile de Latran IV, 1215, in Synthronon. Art et archéologie de la fin de l'Antiquité et du Moyen Age. Recueil d'études, Paris 1968, pp. 237-246;

Gauthier Marie-Madeleine, L’art de l’émail champlevé en Italie à l’époque primitive du gothique, in Salmi Mario (a cura di), Il gotico a Pistoia nei suoi rapporti con l’arte gotica italiana, Atti del secondo convegno internazionale di studi (Pistoia, 24-30 aprile 1966), Roma 1972, pp. 271-293;

Lipinsky Angelo, Il tesoro del santuario di S. Maria in Vulturella, in «Atti e memorie della Società tiburtina di storia e d’arte», LI, 1979, pp. 97-145;

Vitali Federica, Il frontale della Confessione vaticana, in Romanini Angiola Maria (a cura di), Federico II e l’arte del Duecento italiano. Atti della III settimana di studi di Storia dell’arte medievale dell’Università di Roma (1978), Galatina 1980, II, pp. 159-172;

de Blaauw Sible, Cultus et decor. Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale, Città del Vaticano 1994, pp. 655-656;

Iacobini Antonio, Il mosaico absidale di San Pietro in Vaticano, in Andaloro Maria, Ghidoli Alessandra, Iacobini Antonio, Romano Serena, Tomei Alessandro (a cura di), Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano, catalogo della mostra (Roma, Castel Sant’Angelo, 15 dicembre 1989-18 febbraio 1990), Roma 1989, pp. 119-129;

Iacobini Antonio, La pittura e le arti suntuarie: da Innocenzo III a Innocenzo IV (1198-1254), in Romanini Angiola Maria (a cura di), Roma nel Duecento. L'arte nella città dei papi da Innocenzo III a Bonifacio VIII, Torino 1991, pp. 237-319;

Gardner Julian, The Roman Crucible. The Artistic Patronage of the Papacy 1198-1304, München 2013.

Distefano Giampaolo, “Un non so che d’ornamento di bronzo”. La lunetta di Palazzo Venezia tra stili internazionali e contesti locali, in Tomei Alessandro (a cura di), Bronzo e oro. Roma, Papa Innocenzo III: racconto di un capolavoro, catalogo della mostra (Roma, Complesso del Vittoriano, 1 giugno-24 settembre 2023), Milano 2023, pp. 100-115;

Falcucci Claudio, Pantone Luca, Variali Marta, La lunetta della Nicchia dei Palli: dagli studi tecnici all’intervento di restauro, in Tomei Alessandro (a cura di), Bronzo e oro. Roma, Papa Innocenzo III: racconto di un capolavoro, catalogo della mostra (Roma, Complesso del Vittoriano, 1 giugno-24 settembre 2023), Milano 2023, pp. 116-127;

Klein Almuth, La cripta di San Pietro: funzione liturgica e usi nell’antica basilica vaticana, in Tomei Alessandro (a cura di), Oro e bronzo. Roma, Papa Innocenzo III: racconto di un capolavoro, catalogo della mostra (Roma, Complesso del Vittoriano, 1 giugno-24 settembre 2023), Milano 2023, pp. 135-147;

Tomei Alessandro, Innocenzo III e Roma, in Tomei Alessandro (a cura di), Bronzo e oro. Roma, papa Innocenzo III: racconto di un capolavoro, catalogo della mostra (Roma, Complesso del Vittoriano, 1 giugno-24 settembre 2023), Milano 2023, pp. 25-43.