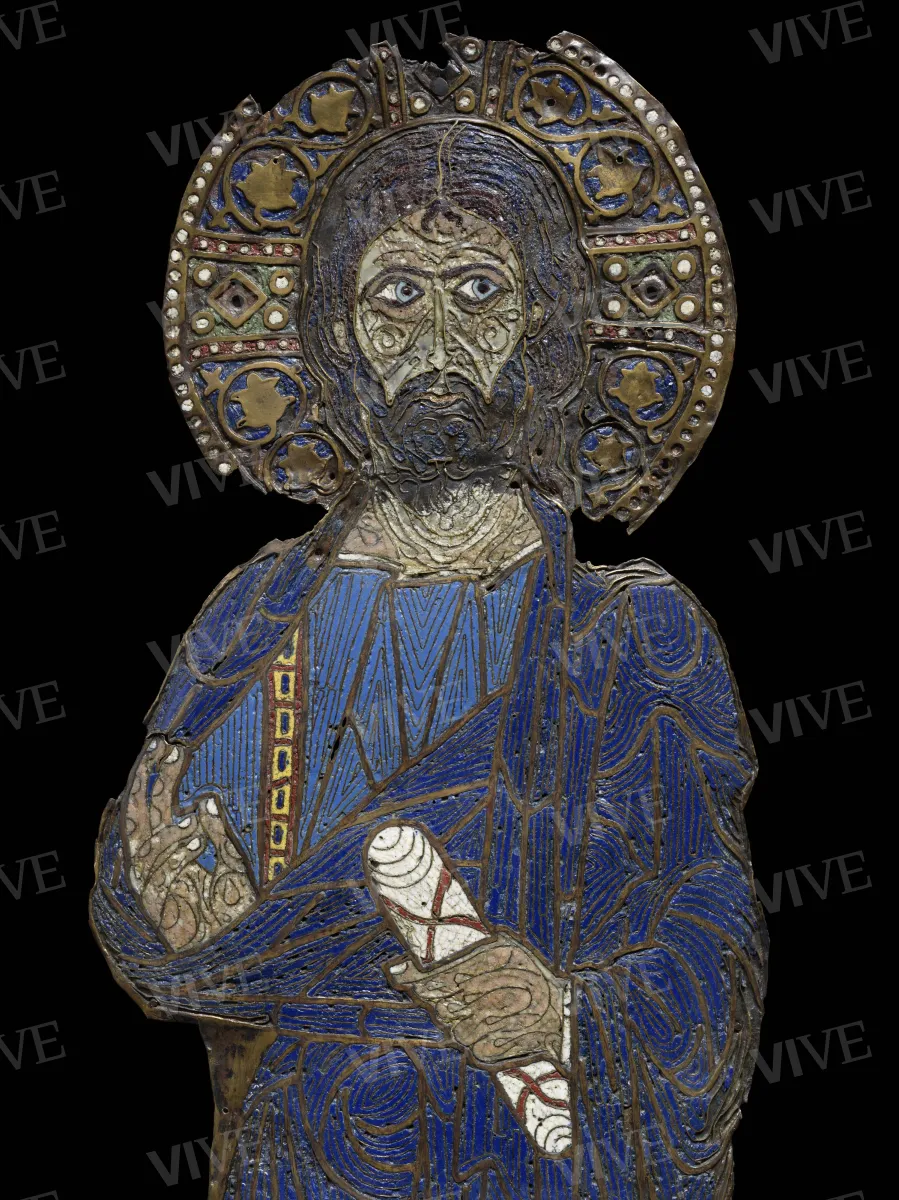

Cristo Pantocratore

Manifattura bizantina o italiana Fine XII-inizio del XIII secolo

Smalto su ottone raffigurante Cristo Pantocratore (dominatore di tutto) in posizione eretta, mentre benedice "alla greca" con la mano destra e tiene il rotolo chiuso nella mano sinistra; un nimbo crocesignato circonda la testa e accoglie una decorazione a rosette inserite in racemi, mentre nel suppedaneo sono disseminati fiorellini colorati. L'opera può essere attribuita a un maestro greco attivo in Italia o a un artefice occidentale a conoscenza di prodotti dell'arte di Bisanzio ed è databile tra fine XII e inizio XIII secolo.

Smalto su ottone raffigurante Cristo Pantocratore (dominatore di tutto) in posizione eretta, mentre benedice "alla greca" con la mano destra e tiene il rotolo chiuso nella mano sinistra; un nimbo crocesignato circonda la testa e accoglie una decorazione a rosette inserite in racemi, mentre nel suppedaneo sono disseminati fiorellini colorati. L'opera può essere attribuita a un maestro greco attivo in Italia o a un artefice occidentale a conoscenza di prodotti dell'arte di Bisanzio ed è databile tra fine XII e inizio XIII secolo.

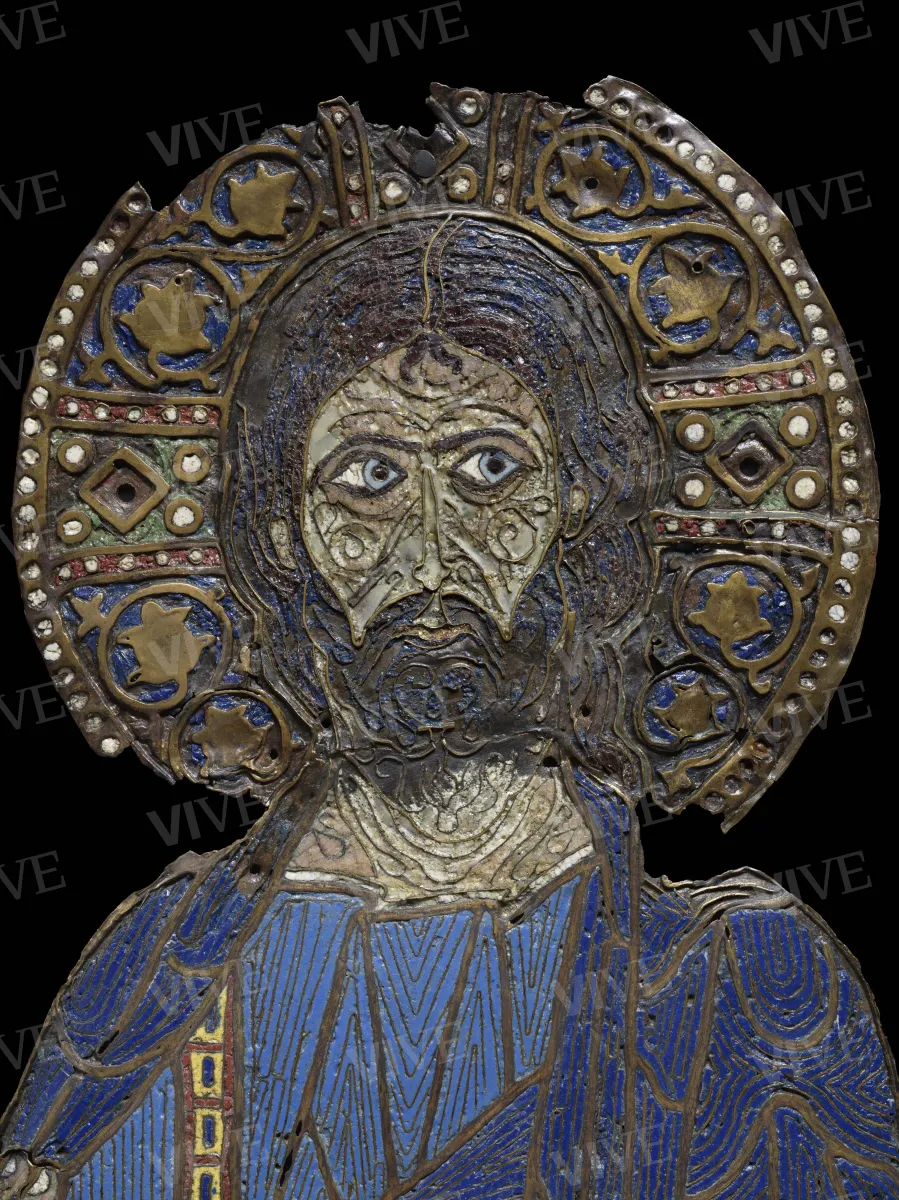

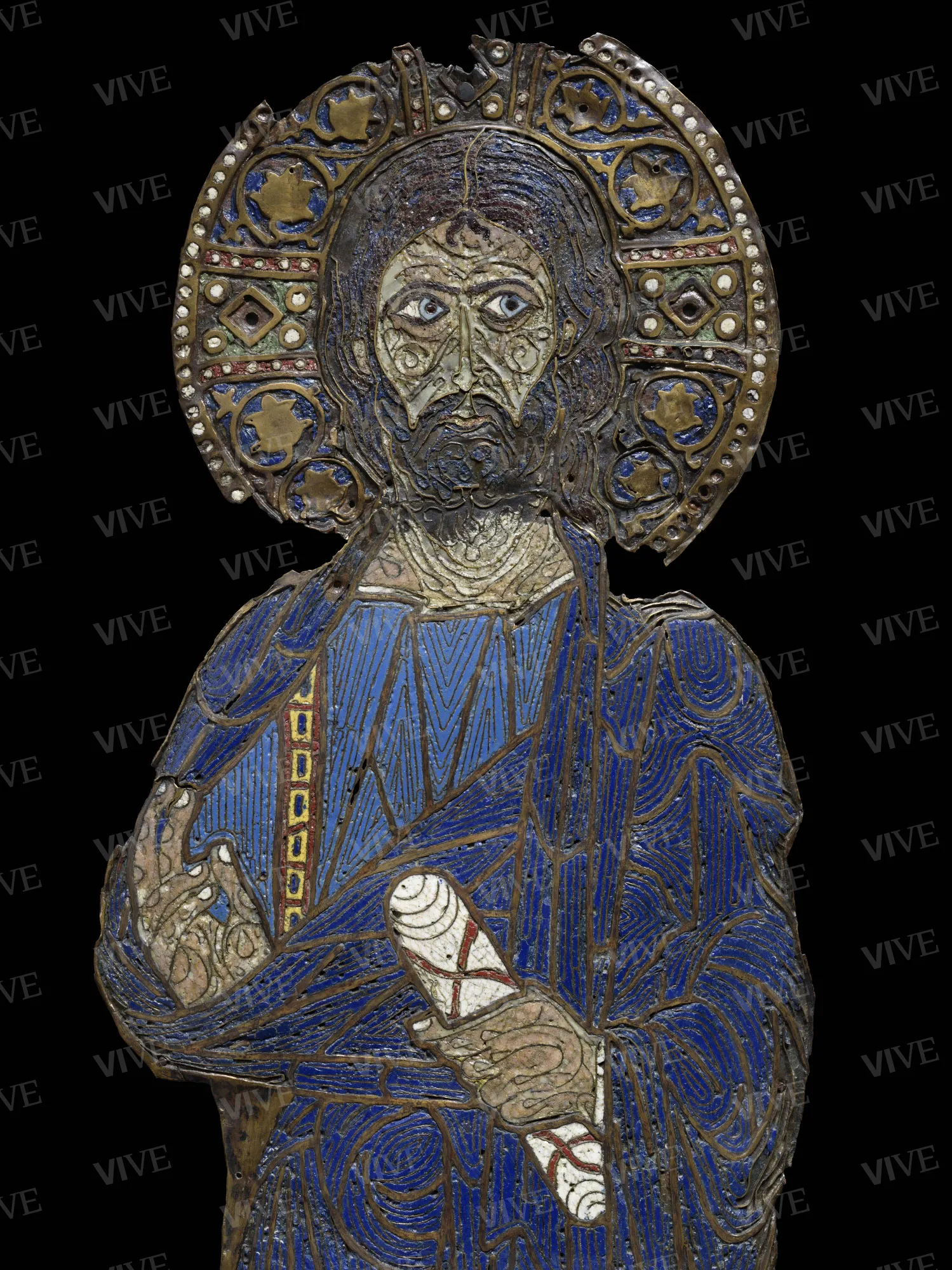

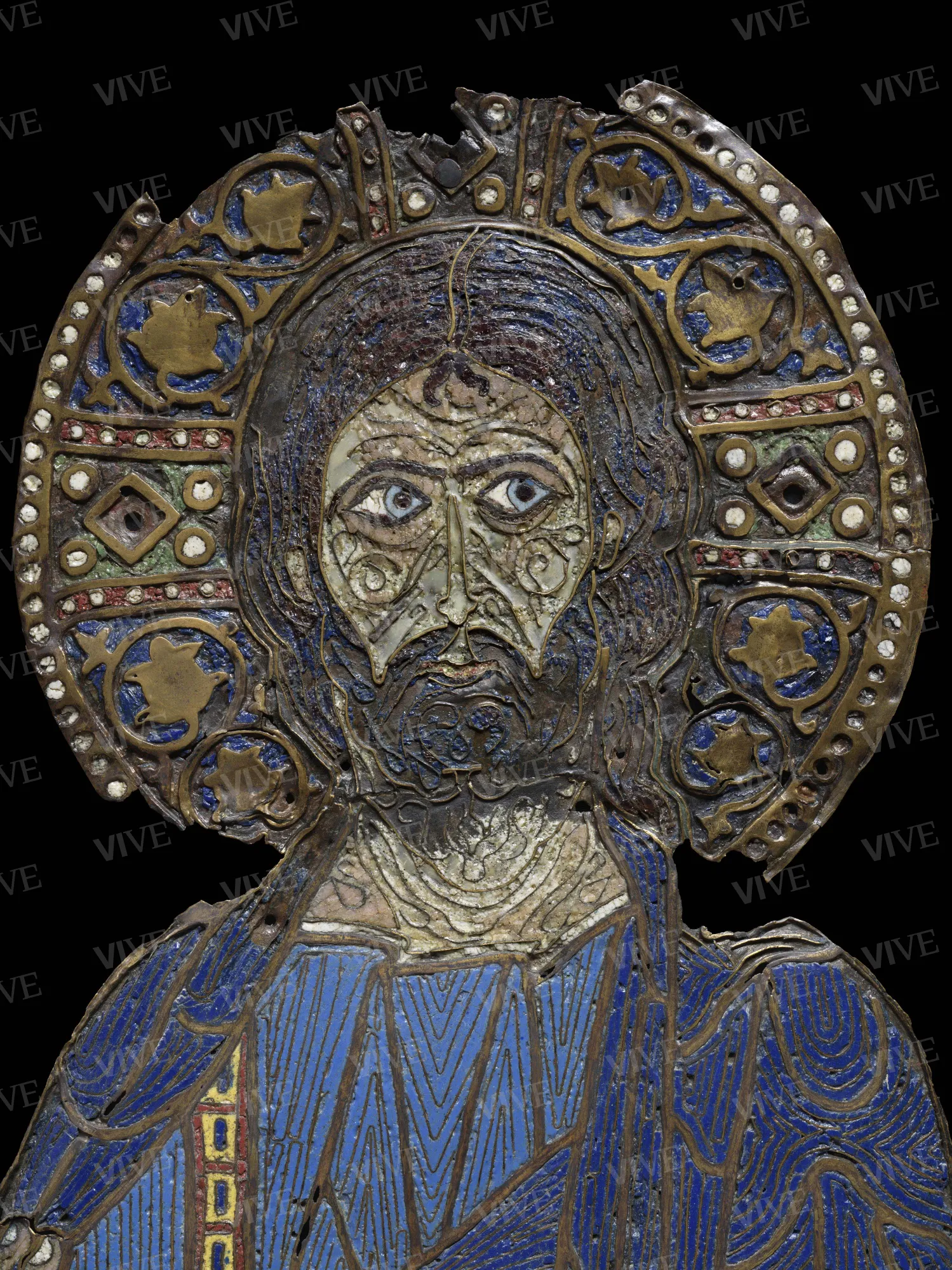

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

La figura del Cristo Pantocratore (dominatore di tutto) è realizzata a smalto su una grande lastra in ottone. Gesù è in posizione eretta, con la lunga capigliatura divisa al centro e con barba, benedicente "alla greca" con la mano destra, e con il rotolo stretto nella mano sinistra; un nimbo crocesignato circonda la testa e accoglie una decorazione a rosette inserite in racemi che ricorda modelli bizantini, mentre nel suppedaneo sono disseminati fiorellini colorati, motivi tradizionali nei manoscritti greci dell’XI e XII secolo; il manto blu ricopre la veste azzurra listata preziosamente con una sottile fascetta gialla decorata da elementi blu e rossi imitanti l’oro e le pietre.

Le grandi dimensioni della figura giustificano l’uso dell’ottone al posto dell’oro e l’opera si caratterizza per la compresenza di smalti cloisonné e champlevé. Quest’ultima tecnica è eseguita con un procedimento particolare, infatti le cavità per lo smalto non sono realizzate con incisioni a bulino come di consueto, ma attraverso lo sbalzo; questa specifica lavorazione è riscontrabile in opere bizantine o influenzate dall’arte di Bisanzio dove è usato lo smalto champlevé, ampiamente diffuso nell’oreficeria occidentale a partire dal periodo romanico.

La lastra di Palazzo Venezia è stata diversamente inquadrata: ricondotta ai secoli XI, seconda metà e/o fine (Bernardini 1917; Lipinsky 1967; Galasso 1969), XII (Venturi 1899; Hermanin 1925; Hermanin 1948; Cecchelli 1951-1952), fine XII (Strinati 2006), XII-XIII (Moretti 2007; Moretti 2014; De Giorgi 2009; Vigliarolo 2009), XIII (Dalton 1911, inizio del secolo; Strinati 1999, fine del secolo; Nicita 2001; Vigliarolo 2009a) e assegnata a Bisanzio (Venturi 1899; Bernardini 1917; Toesca 1927) oppure, con dubbio, a un maestro bizantino operante in Italia (Dalton 1911, e affascinato dagli smalti di Limoges; Moretti 2007; Moretti 2014) o a un artefice occidentale a conoscenza del linguaggio bizantino (Moretti 2007; Moretti 2014) o a una bottega veneto-bizantina (De Giorgi 2009), ma anche a Roma (Hermanin 1948) e/o all’ambiente dei monaci di Montecassino (Cecchelli 1951-1952; Lipinsky 1967; Galasso 1969) oppure, più in generale, all’Italia centro-meridionale (Strinati 1999; Nicita 2001; Strinati 2006; Vigliarolo 2009; Vigliarolo 2009a).

Da un punto di vista stilistico sono evidenti gli esiti volumetrici del volto e del gesto, mentre il panneggio presenta una maggiore stilizzazione; i colori sono pochi ma accesi, gli occhi celesti e, altro tratto peculiare, gli incarnati (volto, mani e piedi) sono resi vibranti dall’ampio utilizzo di cloisons. Il pezzo, di cui ignoriamo la funzione originaria (paliotto d’altare? grande icona a smalto?), non è escluso fosse parte di una composizione più ampia.

Simona Moretti

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Discreto. L’opera si presenta in due frammenti e ha perso alcune parti. Durante l’ultimo restauro in tutte le aree di caduta dello smalto non sono state eseguite integrazioni, tranne che nel volto di Cristo dove i nuovi inserimenti sono in sottosquadro.

Restauri e analisi

Storici (Adolfo Venturi descrive l’opera come ampiamente restaurata, Venturi 1899);

1974-1976; Roma, Istituto Centrale del Restauro;

1984: Roma, Istituto Centrale del Restauro.

Provenienza

Roma, Museo Kircheriano: documentato dal 1709;

Roma, Museo di Castel Sant’Angelo: dal 1913;

Roma, Museo di Palazzo Venezia: dal 1920.

Esposizioni

Parigi, Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan, Exposition internationale d’art byzantin, 28 maggio-9 luglio 1931;

Atene, Zappeion Exhibition Hall, Byzantine Art, a European Art, 1 aprile- 15 giugno 1964;

Roma, Palazzo Venezia, Romei & Giubilei. Il Pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), 29 ottobre 1999-26 febbraio 2000;

Roma, Palazzo Venezia, Athanasius Kircher. Il museo del mondo, 28 febbraio-22 aprile 2001;

Palermo, Palazzo dei Normanni, Nobiles officinae. Perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, 17 dicembre 2003-10 marzo 2004;

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Nobiles officinae. Die königlichen Hofwerkstätten zu Palermo zur Zeit der Normannen und Staufer im 12. und 13. Jahrhundert, 31 marzo-13 giugno 2004;

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Sala Altoviti, Cipro e l’Italia al tempo di Bisanzio. L’Icona Grande di San Nicola tis Stegis del XIII secolo restaurata a Roma, 23 giugno-26 luglio 2009;

Venezia, Museo Diocesano, Torcello: alle origini di Venezia tra Occidente e Oriente, 29 agosto 2009-10 gennaio 2010.

Fonti e documenti

Roma, Archivio del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Catalogo provvisorio, cominciato il 1°-VIII-1907, n. d’ingresso 1917;

Roma, Archivio fotografico dell’Istituto Centrale per il Restauro, Portale ARES, Fascicolo/i: 0138 e 0138b, relazione di restauro del Cristo Pantocratore (data entrata: 29/12/1973, data uscita: 19/11/1976, P. Fiorentino, V. Tancini, A.M. Carruba, M. Micheli, M. De Luca) con 7 fotografie;

Roma, Archivio del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Prot. 267, Posiz. 2 B/1, 07/03/1984 (copia della relazione di restauro del Cristo Pantocratore, con lettera di accompagnamento firmata dal direttore dell’Istituto Centrale del Restauro, Michele Cordaro, e datata 29/02/1984).

Bibliografia

Bonanni Filippo, Museum Kircherianum, Roma 1709, pp. 317-318;

Marangoni Filippo, Istoria dell’antichissimo oratorio... appellato Sancta Sanctorum, Romae MDCCXLVII, p. 204;

Seroux d’Agincourt Jean-Baptiste-Louis-Georges, Histoire de l’Art par les monumens, depuis sa decadence au IVe siècle jusqu’à son renouvellement au XVIe, I-VI, Paris 1823 (II, p. 145; III, p. 161, Peinture; VI, pl. CLXVIII.3);

Venturi Adolfo, Lo smalto bizantino del Redentore, in «Le Gallerie Nazionali Italiane», 4, 1899, pp. 332-334;

Dalton Ormonde Maddock, Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911, p. 510;

Bernardini Giorgio, Il nuovo Museo di Palazzo Venezia. Arte Bizantina. Oggetti in osso e in avorio, in «Rassegna d’Arte», 17, 1917, pp. 25-44 (pp. 30-33, fig. 9);

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia. Museo e grandi sale, Bologna 1925, p. 71;

Toesca Pietro, Storia dell’Arte Italiana. Il Medioevo, Torino 1927, p. 1115, p. 1118 fig. 819;

Exposition internationale d’art byzantin, catalogo della mostra (Parigi, Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan, 28 maggio-9 luglio 1931), Paris 1931, p. 148, n. 509, pl. XX;

Partecipazione italiana alla Mostra d’Arte Bizantina di Parigi 1931, Roma 1931, p. 23, n. 31, tav. XII;

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 325;

Cecchelli Carlo, La vita di Roma nel Medioevo, Roma 1951-1952, pp. 40, 51, fig. p. 41;

Ross Marvin Chauncey, Pantocrator, in Byzantine Art, a European Art, catalogo della mostra (Atene, Zappeion Exhibition Hall, 1 aprile-15 giugno 1964), Athens 1964, p. 408, n. 479;

Lipinsky Angelo, Oreficerie bizantine ed italo-bizantine nella regione campana, in «Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina», 14, 1967, pp. 105-155;

Galasso Elio, Oreficeria medioevale in Campania, Benevento 1969 (Miniatura e arti minori in Campania, 4), p. 45, tav. XXX.a;

Strinati Tommaso, Pantocrator, in D’Onofrio Mario (a cura di), Romei & Giubilei. Il Pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 29 ottobre 1999-26 febbraio 2000), Milano 1999, p. 402, n. 201;

Negri Arnoldi Francesco, Il mestiere dell’arte. Introduzione alla storia delle tecniche artistiche, Napoli 2001, figg. 8-9;

Nicita Paola, Pantocrator, in Lo Sardo Eugenio (a cura di), Athanasius Kircher. Il museo del mondo, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 28 febbraio-22 aprile 2001), Roma 2001, pp. 49-51, n. I.2;

Strinati Tommaso, Placca con il Pantokrator, in Andaloro Maria (a cura di), Nobiles officinae. Perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo dei Normanni, 17 dicembre 2003-10 marzo 2004; Vienna, Hofburg, Schweizerhof, Alte Geistliche Schatzkammer, 30 marzo-13 giugno 2004), I, Catania 2006, pp. 278-279, n. IV.9;

Moretti Simona, “Érga chymeutá”: icone a smalto dell’XI e XII secolo tra Bisanzio e l’Occidente, in Quintavalle Arturo Carlo (a cura di), Medioevo mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam, Atti del convegno (Parma, 21-25 settembre 2004), Milano 2007, pp. 341-350;

De Giorgi Manuela, Placca col Pantocratore, in Caputo Gianmatteo, Gentili Giovanni (a cura di), Torcello: alle origini di Venezia tra Occidente e Oriente, catalogo della mostra (Venezia, Museo Diocesano, 29 agosto 2009-10 gennaio 2010), Venezia 2009, p. 166, n. 24, fig. a p. 73;

Vigliarolo Carolina, Cristo Pantocrator, in Eliades Ioannis A. (a cura di), Cipro e l’Italia al tempo di Bisanzio. L’Icona Grande di San Nicola tis Stegis del XIII secolo restaurata a Roma, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale del Palazzo Venezia, Sala Altoviti, 23 giugno-26 luglio 2009), Nicosia 2009, pp. 235-237, n. 4;

Vigliarolo Carolina, Cristo Pantocrator, in Barberini Maria Giulia, Sconci Maria Selene (a cura di), Guida al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, con prefazione di Strinati Claudio, Roma 2009, p. 56, n. 53 (Vigliarolo 2009a);

Moretti Simona, Roma bizantina. Opere d’arte dall’impero di Costantinopoli nelle collezioni romane, Roma 2014, pp. 82, 239-242 (n. 18), 275 et passim, figg. 100-101, tav. a colori VIII.