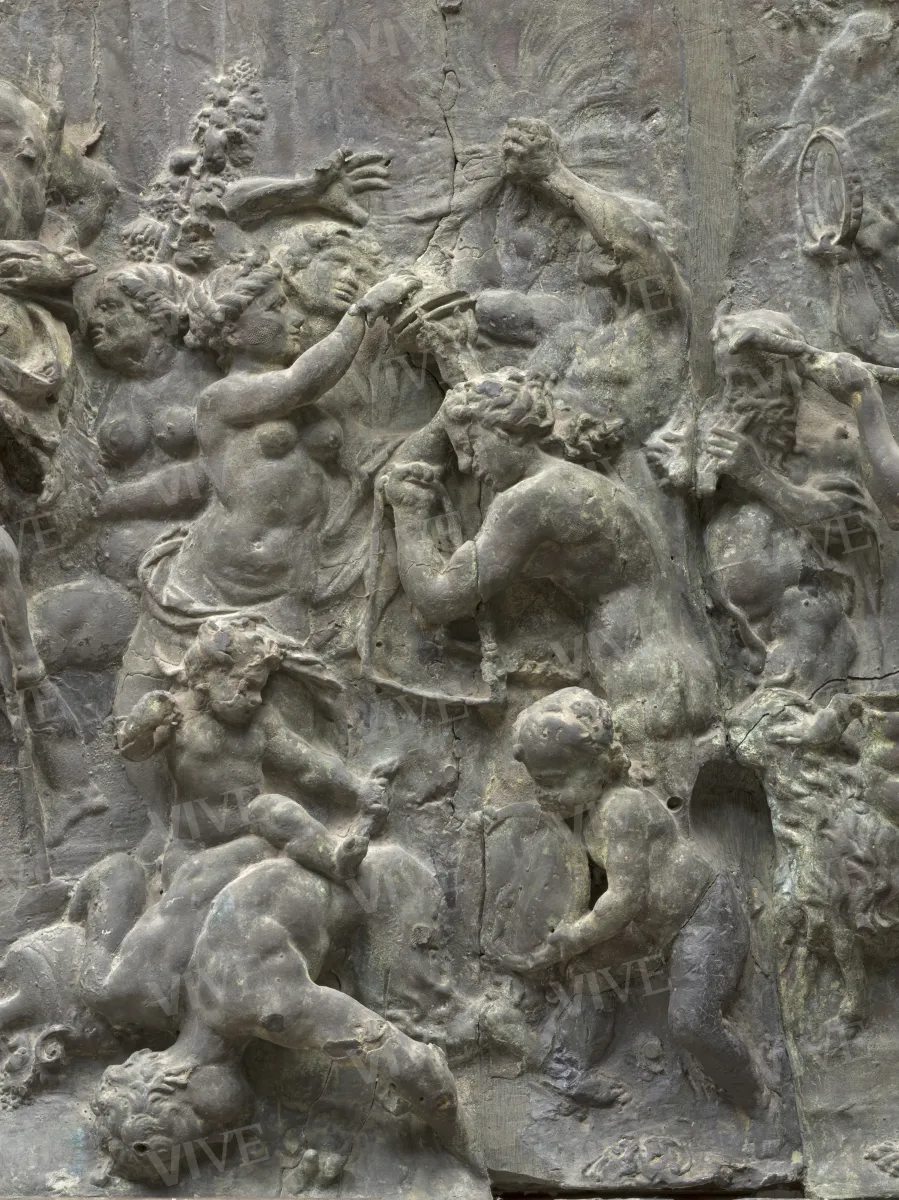

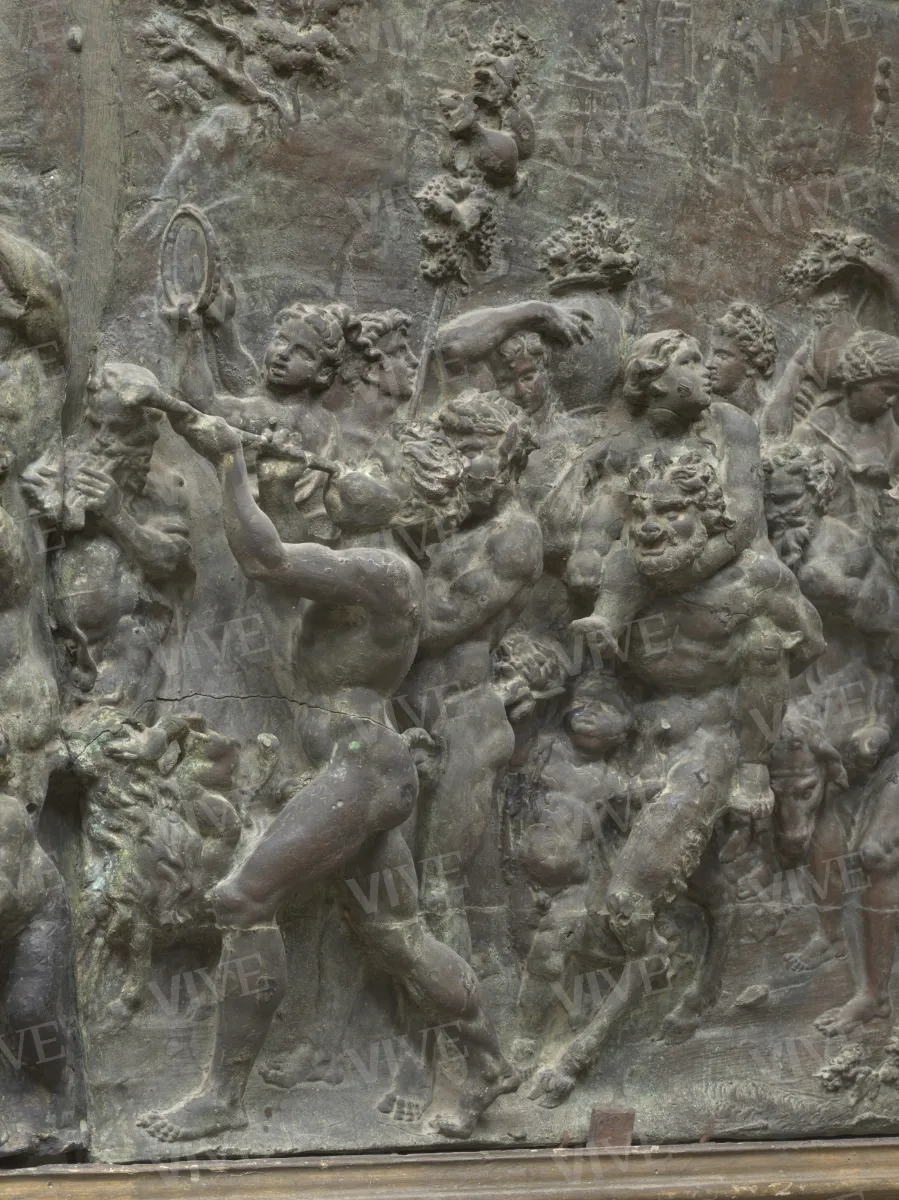

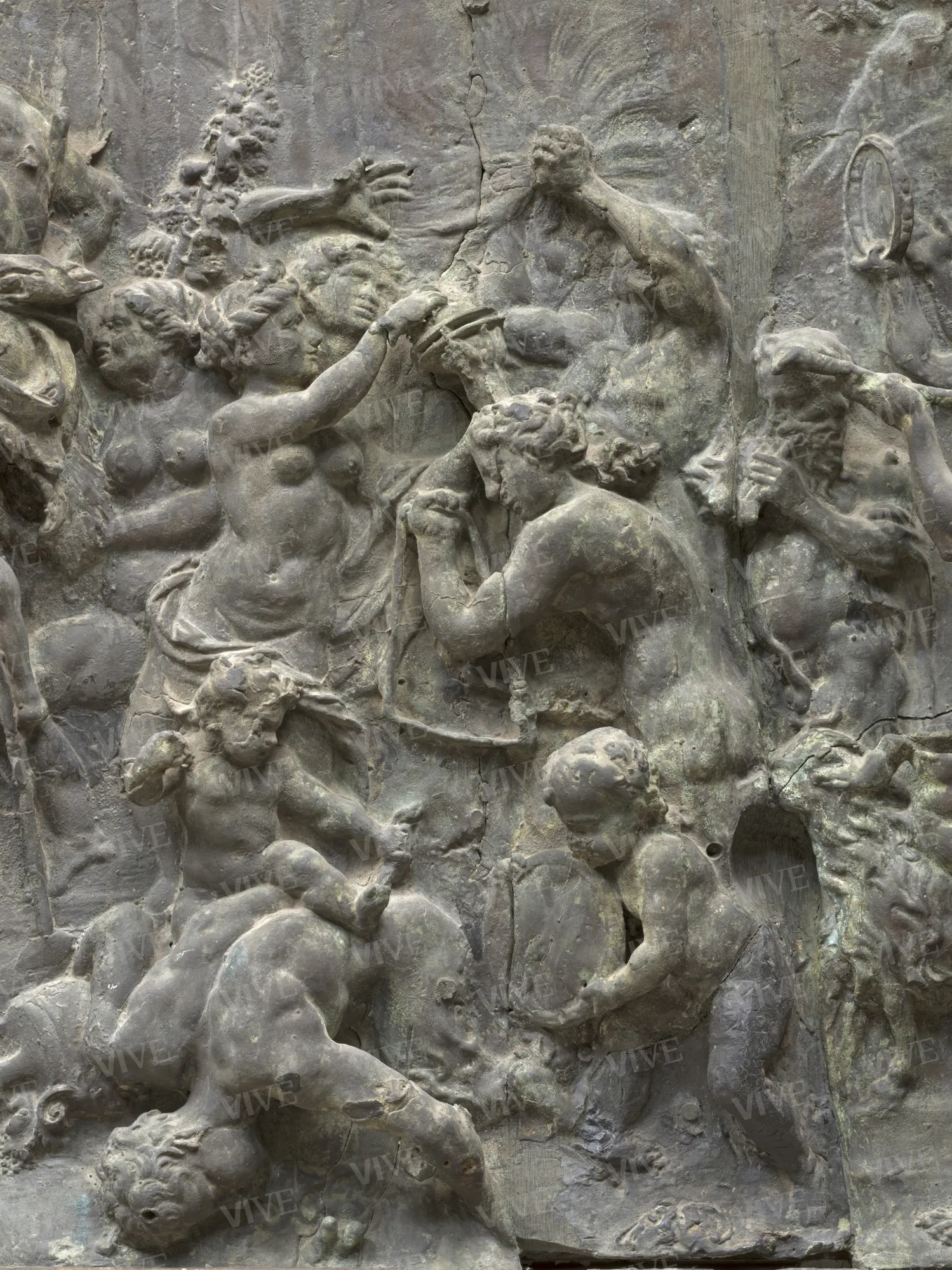

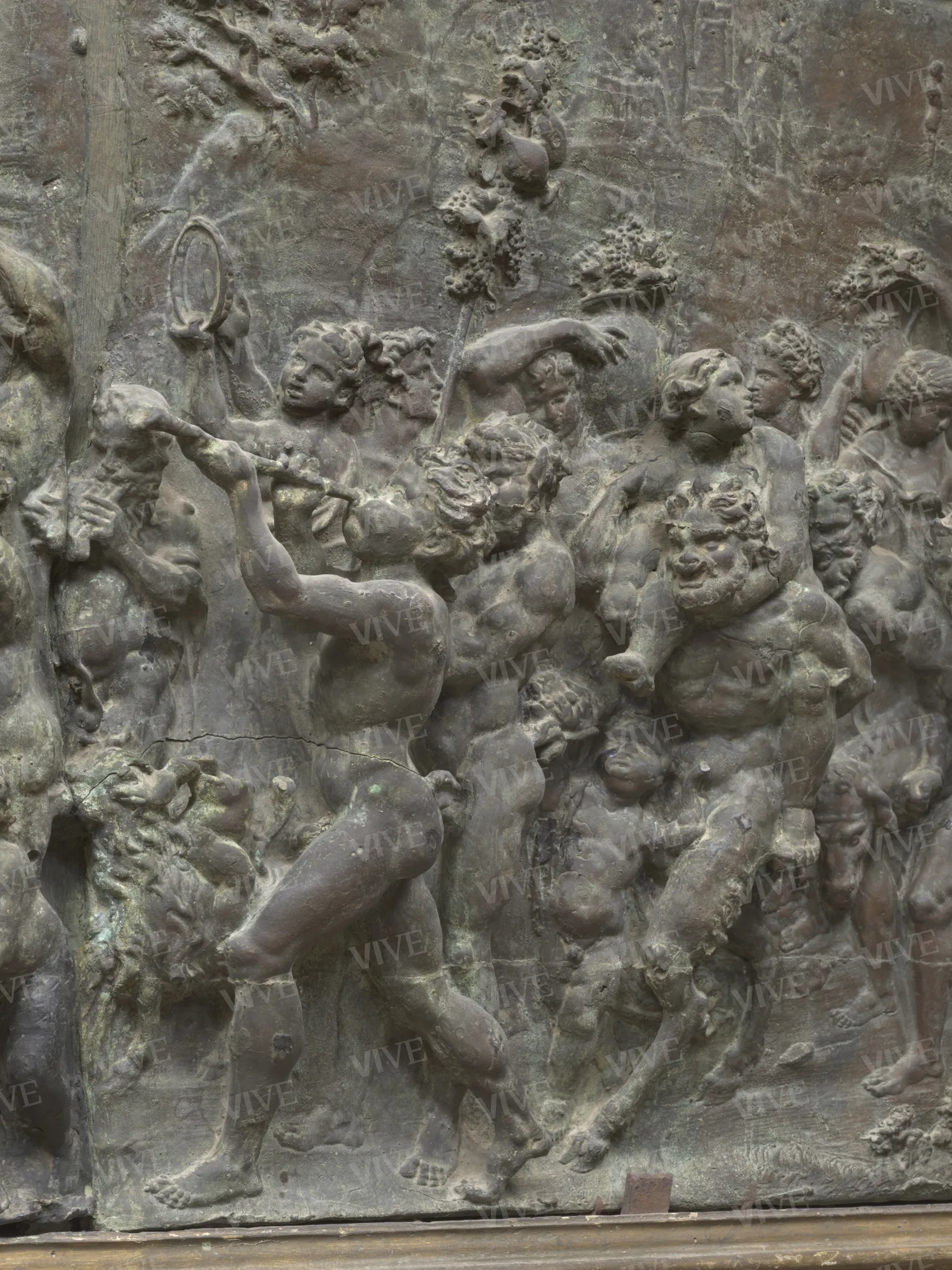

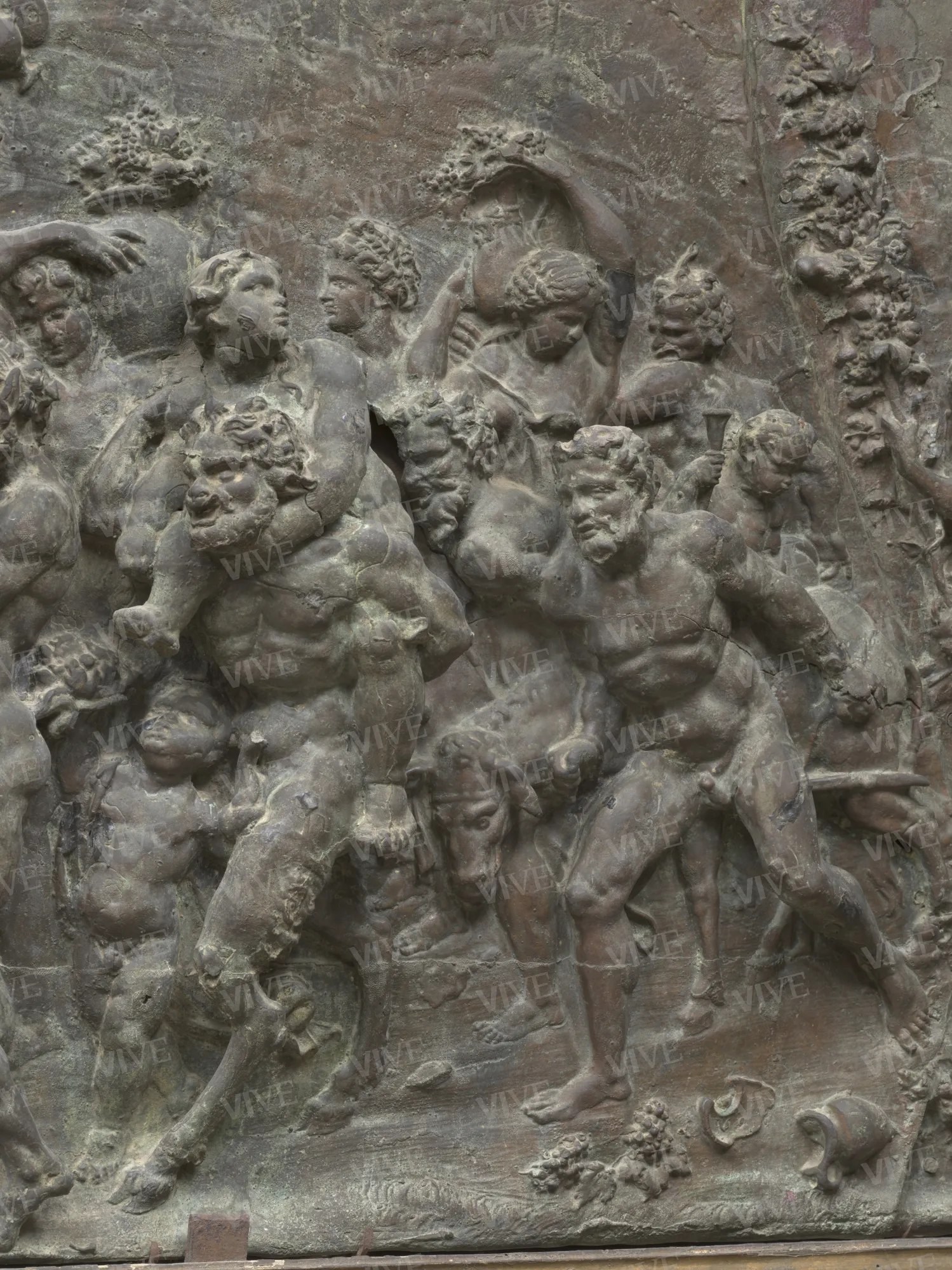

Corteo di Bacco

Da Marteen van Heemskerk Post 1543

L’opera, di autore anonimo, è un rilievo in stucco, poi patinato a finto bronzo, dove è raffigurato il Corteo di Bacco. La composizione, tratta da un’invenzione di Marteen van Heemskerck, fu ben presto creduta invece di Giulio Romano e persino di Raffaello, e in quanto tale ha avuto tra Cinque e Seicento molta fortuna nelle incisioni.

L’opera, di autore anonimo, è un rilievo in stucco, poi patinato a finto bronzo, dove è raffigurato il Corteo di Bacco. La composizione, tratta da un’invenzione di Marteen van Heemskerck, fu ben presto creduta invece di Giulio Romano e persino di Raffaello, e in quanto tale ha avuto tra Cinque e Seicento molta fortuna nelle incisioni.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Il rilievo in stucco, patinato a simulare l'effetto del bronzo, giunse tra il novembre 1919 e il maggio 1920, nelle collezioni di Palazzo Venezia dal Museo del Medioevo e Rinascimento ospitato in Castel Sant’Angelo (ACSRm, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Divisione III, 1940-1960, b. 52). Si ignora la provenienza precedente dell'opera.

Essa rappresenta il corteo di Bacco, dio dell’ebrezza, visibile sulla destra, portato trionfalmente su un carro che avanza preceduto da una folla di satiri, menadi, musici e saltimbanchi e diretto verso un tempio circolare al cui centro campeggia una statua.

La composizione dipende da un’invenzione di Maarten van Heemskerck, attestata dal dipinto oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. 990; 1536-1537 circa), eseguito dopo il ritorno in patria dal soggiorno romano (Prohaska 1989, pp. 278-279; Dacos 2001, pp. 41-42), dove non compare tuttavia il tempio presente sulla sinistra del rilievo in esame. Questa formulazione della processione bacchica ebbe grande fortuna attraverso le incisioni. La prima a riportare l’intera invenzione, copiata in controparte dall'anonimo plasticatore dell'opera in esame, è quella di Cornelis Bos datata 1543 (Schéle 1965, p. 16 e ss.), e impressa su tre fogli (Windsor Castle, inv. RCIN 851822). A partire da questa incisione ne vennero prodotte numerose altre rappresentanti l’intera composizione o parte di essa, su uno o due fogli (Hollstein 1994, p. 186, n. 507). La stampa edita da Nicolò Nelli nel 1571 (Londra, British Museum, inv. Ii, 5.19) attribuisce l’invenzione a Giulio Romano, e altre, più tarde, addirittura a Raffaello (Massari 1993, pp. 218-221).

L’esecuzione dell’opera in esame è evidentemente successiva alla comparsa della stampa del 1543. La versione ampliata su tre fogli ebbe un notevole successo nella produzione calcografica: fu riprodotta per esempio dal belga Johann Theodor de Bry (1561-1623) e – con il medesimo orientamento del rilievo in esame – da François Chauveau (1613-1676), celebre incisore al servizio di re Luigi XIV (Weigert 1951, p. 156).

Allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile definire con certezza la funzione e la destinazione di questo rilievo che potrebbe essere stato adoperato come arredo o come materiale di studio in ambito accademico. Lo stuccatore risolve il compito di riprodurre plasticamente l’invenzione selezionando alcuni nuclei figurativi a cui dare maggiore aggetto e riducendo fino allo stiacciato, con gradualità, le altre figure. Una semplificazione nello stiacciato si avverte soprattutto nella folla intorno al tempio dove il plasticatore mira a rilevare le singole figure del trampoliere e del danzatore colto nell’acme acrobatico di una capriola all’indietro.

Nelle più antiche registrazioni inventariali, l’opera era classificata come bassorilievo in bronzo e solo in un momento imprecisato posteriore, al suo ingresso nel Museo Nazionale di Palazzo Venezia, è stato chiarito che si tratta di stucco patinato in finto bronzo, come segnala un'anonima postilla a matita nei primi inventari di Palazzo Venezia databile tra gli anni venti e trenta del XX secolo. Un oggetto apparentemente molto simile, un "bas-relief en bronze; Sujet allégorique d’après Jules Romain" passò in asta a Parigi il 23 maggio del 1780 (Paillet 1780, p. 30 n. 127), a testimoniare l'apprezzamento sul mercato di questa tipologia di opere.

Giulia Spoltore

Scheda pubblicata il 12 Giugno 2025

Stato di conservazione

Discreto. L’opera presenta fratture e lacune risolte da una recente messa in sicurezza.

Restauri e analisi

Nel 2022 si è proceduto a un’approfondita depolveratura e alla messa in sicurezza dell’opera per mezzo di stuccature.

Provenienza

Roma, dalle collezione del Museo del Medioevo e Rinascimento di Castel Sant’Angelo.

Fonti e documenti

ACSRm = Archivio Centrale dello Stato di Roma.

Bibliografia

Paillet Joseph Alexandre, Catalogue de tableaux des trois ecoles, par le plus grand maîtres anciens et modernes, Paris 1780;

Weigert Roger-Armand, Inventaire du fonds français. Graveurs du XVIIe. Boulanger (Jean), Chauveau (François), Paris 1951;

Schéle Sune, Cornelis Bos: A Study of the Origins of the Netherland Grotesque, Stockholm 1965;

Lise Giorgio, Un’incisione dal “Baccanale” di Maarten van Heemskerck, in «Rassegna di studi e notizie», 1, 1973, pp. 143-149;

Prohaska Wolfgang, Concetti anticamente moderni e modernamente antichi. Giulio un die Folgen, in Ferino-Pagden Sylvia, Oberhuber Konrad (a cura di), Fürstenhöfe der Renaissance. Giulio Romano und die klassische Tradition, catalogo della mostra (Vienna, Kunsthistorisches Museum Neue Burg, 6 dicembre 1989-18 febbraio 1990), Wien 1989, pp. 375-301;;

Massari Stefania , Giulio Romano pinxit et delineavit. Opere grafiche autografe di collaborazione e bottega, Roma 1993;

Hollstein Francis Wilhelm Heinrich, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts (1450-1750), Veldman Ilja M. (a cura di), Marteen Van Heemskerck, vol. II (New Testament, allegories, mythology, history and miscellaneous subjects), Ouderkerk aan den Ijssel 1994;

Dacos Nicole, Roma quanta fuit. Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea, Roma 2001.