Coro di angeli

Paolo Veneziano 1345 circa

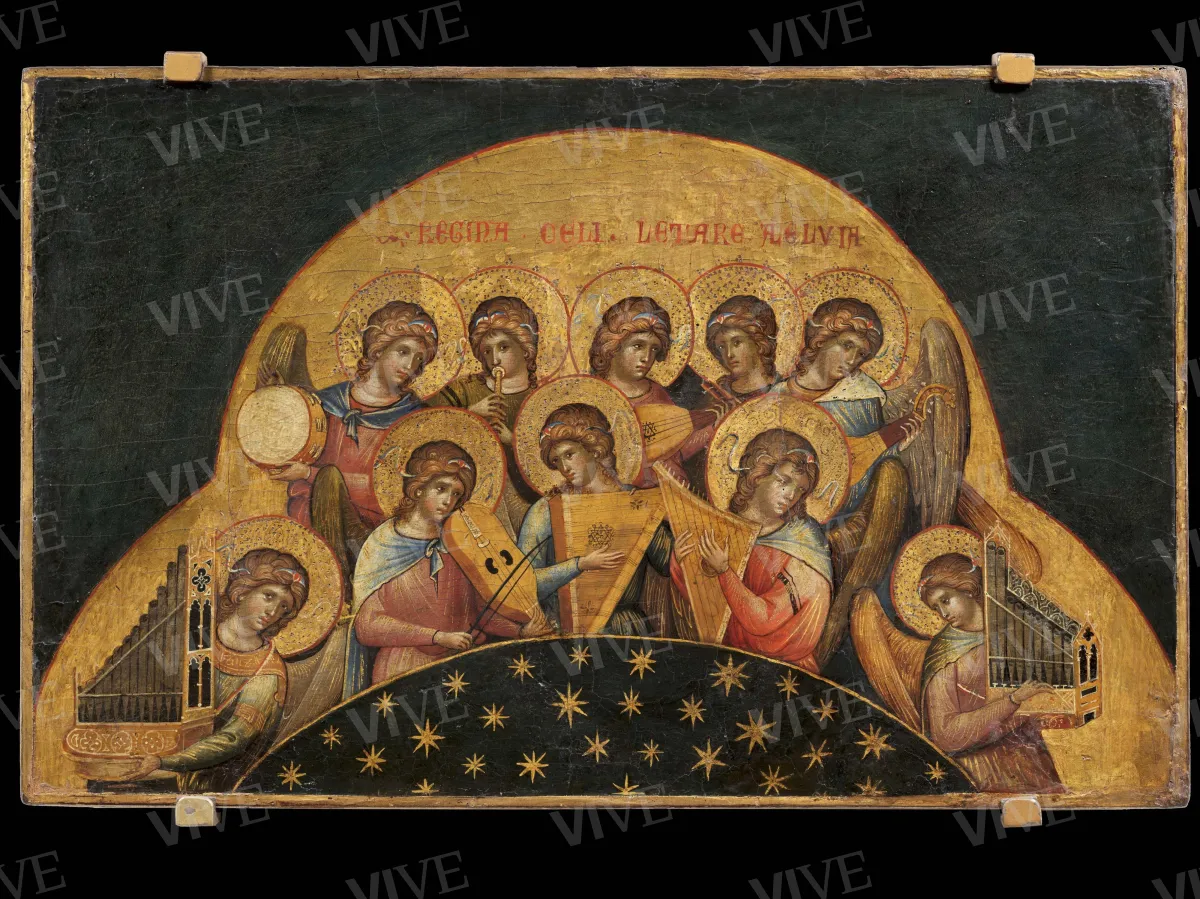

L'opera è la parte superiore trilobata di una tavola più grande che costituiva la parte centrale di un polittico. Vi sono raffigurati dieci angeli musici che in origine erano al di sopra della figura di una Madonna, come ipotizzabile dall'iscrizione rubricata su fondo oro: “REGINA COELI LETARE ALELVIA”.

L'opera è la parte superiore trilobata di una tavola più grande che costituiva la parte centrale di un polittico. Vi sono raffigurati dieci angeli musici che in origine erano al di sopra della figura di una Madonna, come ipotizzabile dall'iscrizione rubricata su fondo oro: “REGINA COELI LETARE ALELVIA”.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Il dipinto è la parte terminale di una tavola di dimensioni ben maggiori in cui probabilmente era raffigurata una Incoronazione della Vergine, come arguibile dall’iscrizione in maiuscola gotica che recita: “REGINA COELI LETARE ALELVIA”. La tavola era parte di un polittico in cui alla Incoronazione della Vergine posta al centro erano affiancati dipinti di santi e sante (Minardi 2012, pp. 316-320).

Nella porzione superstite è raffigurato un coro di dieci angeli intenti a suonare strumenti musicali. I personaggi sono dipinti su di uno sfondo dorato trilobato. In basso vi è una mezzaluna blu su cui sono campite delle stelle dorate; verosimilmente questa sezione doveva continuare in basso e fare da sfondo al personaggio principale.

La prima voce autorevole della critica storico-artistica è quella di Evelyn Sandberg Vavalà (1930, p. 177) che si è espressa per un’attribuzione a Paolo Veneziano. Gli studiosi successivi non accolsero la proposta in maniera unanime; già Santangelo (1947, p. 29) non escludeva che la tavola potesse essere riferita a uno dei figli, verosimilmente Giovannino, ipotesi in seguito confermata da Rodolfo Pallucchini (1964, p. 52).

Poco dopo Muraro (1969, p. 134) riportò giustamente il dipinto nella produzione pittorica paolesca, e da lì anche la critica successiva non ha più avuto dubbi sulla validità dell’attribuzione.

Muraro (1969, p. 134) collocava cronologicamente l’opera nello stesso momento in cui fu eseguita la Madonna di Carpineta, ovvero il 1347. In seguito Pedrocco (2003, p. 198) ha posticipato la datazione intorno al 1358, in concomitanza con la tavola dell’Incoronazione della Vergine nella Frick Collection di New York, come dimostrerebbero alcune somiglianze di stile; mentre Mauro Minardi (2017b, p. 194) e Stefano Petrocchi (2018, pp. 242-245) sono più propensi a una datazione intorno alla metà del quinto decennio, proprio a ridosso della Madonna di Carpineta.

Il dipinto faceva parte della ricca collezione di Robert J. Nevin e lo si ritrova menzionato per la prima volta nel catalogo dell’asta organizzata nell’aprile del 1907 a seguito della morte del proprietario. Passato in seguito alla Collezione Wurts (Santangelo 1947, p. 29) giunse tra le opere del Museo di Palazzo Venezia grazie al lascito della ricca famiglia.

Poiché il reverendo Nevin si procacciò molti dipinti attingendo a ricche collezioni di famiglie marchigiane (Minardi 2017a, pp. 180-181) sembra verosimile che anche la tavola in questione debba provenire da questa regione, dove, infatti, Paolo inviò i suoi lavori nelle città di Pesaro e San Severino Marche (Minardi 2017b, p. 194).

Valentina Fraticelli

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

A seguito del restauro eseguito nel 2018 le condizioni conservative del dipinto sono ottimali.

Restauri e analisi

2018: restauro eseguito da L'Officina Consorzio con la collaborazione di Sabrina Menniti sotto la direzione di Stefano Petrocchi.

Iscrizioni

Iscrizione in lettera capitali rosse su fondo oro posta al centro, nella parte superiore della tavola, al di sopra delle teste degli angeli: «REGINA COELI. LETARE ALELVIA»;

iscrizione nel verso della tavola: «del B[ea]to Angelico».

Provenienza

Roma, Collezione Nevin, fino al 1907;

Roma, Collezione Tower Wurts, fino al 1933;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, dal 1933.

Esposizioni

Illegio di Tolmezzo, Casa delle Esposizioni, Angeli. Volti dell’invisibile, 24 aprile-3 ottobre 2010;

Padova, Palazzo del Monte di Pietà, Guariento e la Padova carrarese, 16 aprile-31 luglio 2011;

Roma, Palazzo Venezia; Gallerie Sacconi al Vittoriano, Voglia d’Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano, 7 dicembre 2017-4 marzo 2018;

Torino, Reggia di Venaria Reale, Restituzioni. Tesori d’arte restaurati, 28 marzo-16 settembre 2018.

Bibliografia

Sandberg Vavalà Evelyn, Maestro Paolo Veneziano, in «The Burlington Magazine», 331, 1930, pp. 160-183;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947, p. 29;

Pallucchini Rodolfo, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, p. 52;

Muraro Michelangelo, Paolo da Venezia, Milano 1969, p. 134;

Pedrocco Filippo, Paolo Veneziano, Milano 2003, p. 198;

Pedrocco, in Banzato Dino, Flores D’Arcais Francesca, Spiazzi Anna Maria (a cura di), Guariento e la Padova carrarese, catalogo della mostra (Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 16 aprile-31 luglio 2011), Venezia 2011, pp. 164-165, n. 19;

Minardi Mauro, Studi sulla collezione Nevin: i dipinti veneti del XIV e XV secolo, in «Saggi e Memorie di Storia dell’Arte», 36, 2012, pp. 315-350;

Minardi Mauro, Il reverendo Robert J. Nevin: la sua chiesa e la collezione di dipinti antichi, in Pellegrini Emanuele (a cura di), Voglia d’Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia; Gallerie Sacconi al Vittoriano, 7 dicembre 2017-4 marzo 2018), Napoli 2017, pp. 177-187 (Minardi 2017a);

Minardi, in Pellegrini Emanuele (a cura di), Voglia d’Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia; Gallerie Sacconi al Vittoriano, 7 dicembre 2017-4 marzo 2018), Napoli 2017, p. 194, n. 3.2 (Minardi 2017b);

Petrocchi Stefano, in Restituzioni. Tesori d’arte restaurati, catalogo della mostra (Torino, Reggia di Venaria Reale, 28 marzo-16 settembre 2018), Venezia 2018, pp. 242-245, n. 22.