Compianto sul Cristo morto

Giovanni Francesco Maineri 1490-1498

Il Compianto sul Cristo morto fu realizzato per la chiesa di San Domenico di Ferrara. Dopo una tradizionale attribuzione a Ercole de’ Roberti, la pala è stata riferita alla fase giovanile di Giovanni Francesco Maineri, pittore e miniatore parmense attivo tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, tra i più dotati collaboratori di de' Roberti.

Il Compianto sul Cristo morto fu realizzato per la chiesa di San Domenico di Ferrara. Dopo una tradizionale attribuzione a Ercole de’ Roberti, la pala è stata riferita alla fase giovanile di Giovanni Francesco Maineri, pittore e miniatore parmense attivo tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, tra i più dotati collaboratori di de' Roberti.

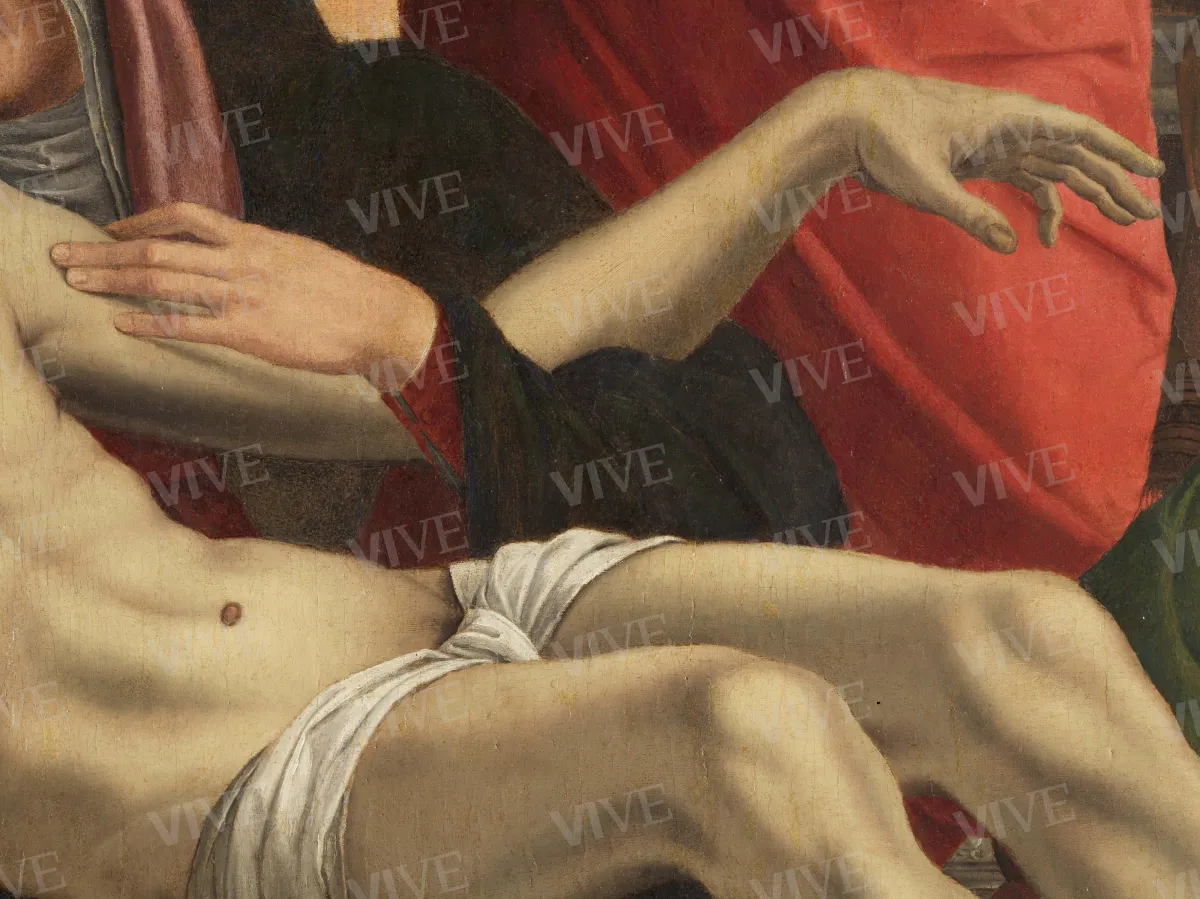

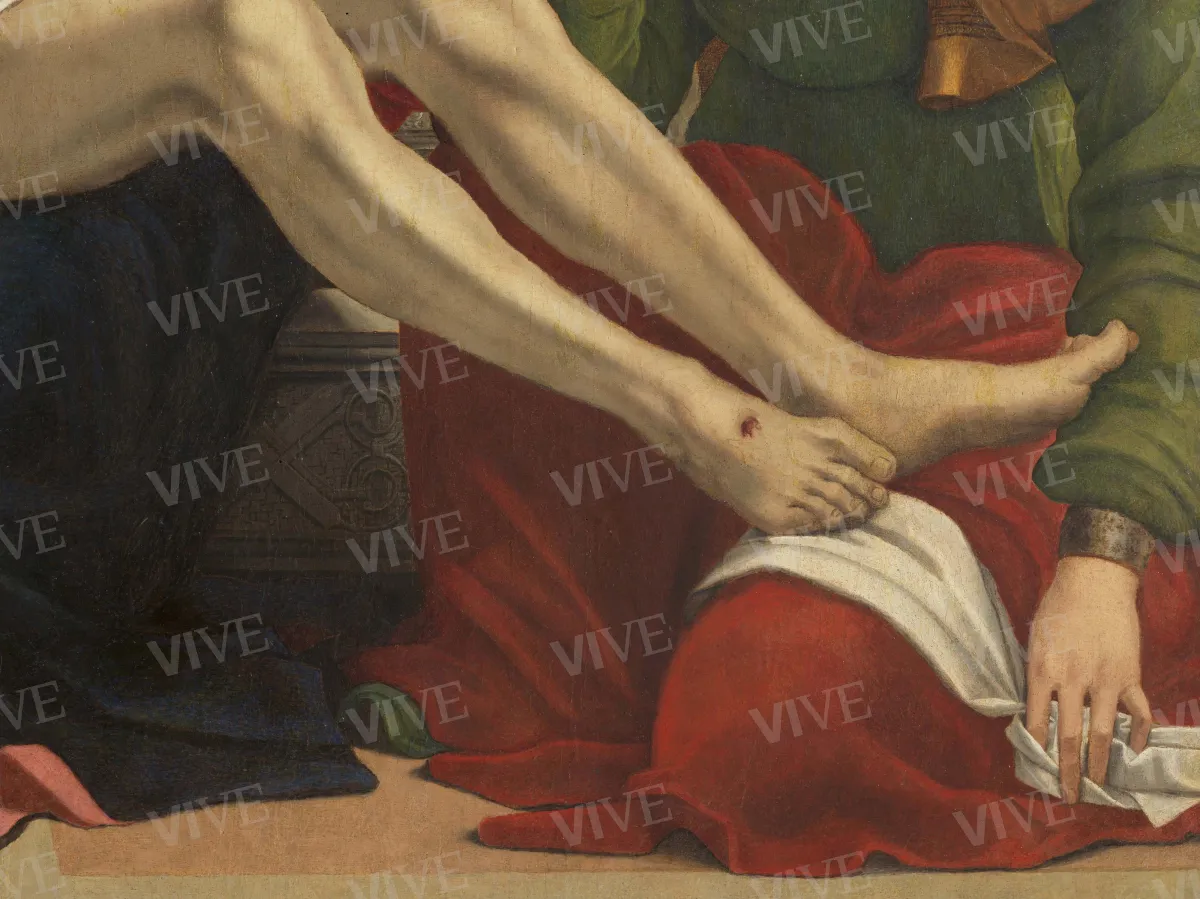

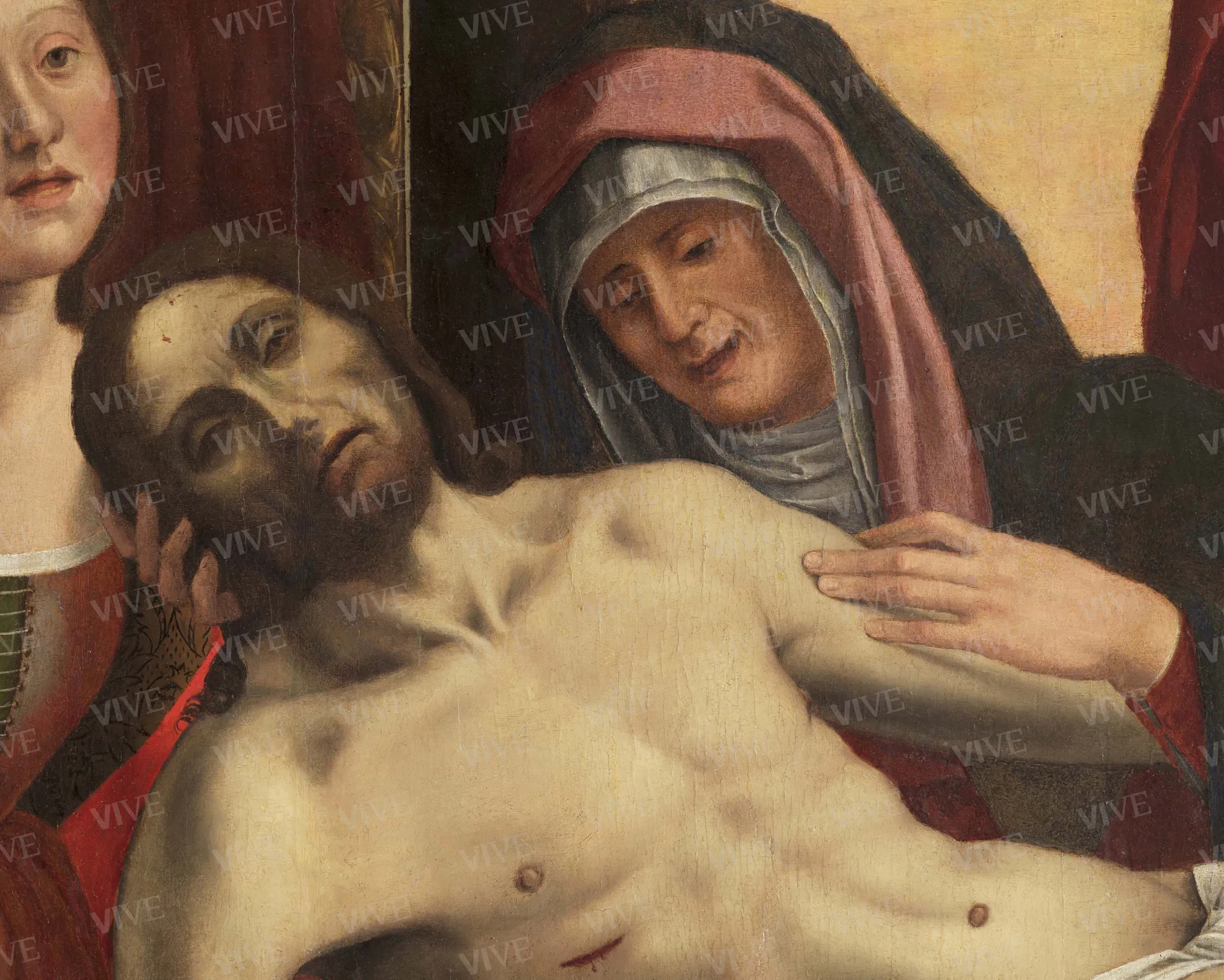

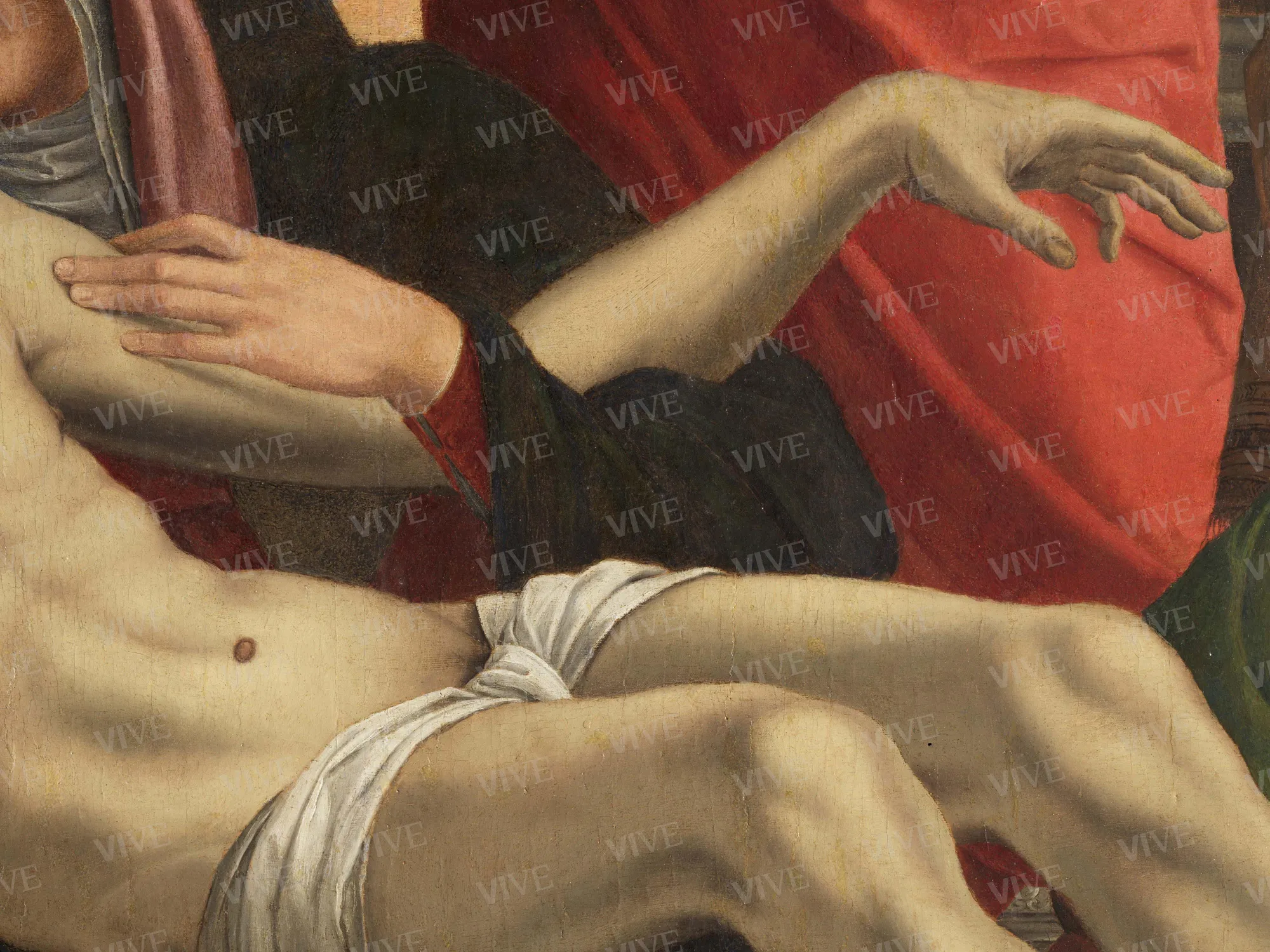

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

La scena rappresenta un compianto sul Cristo morto inquadrato da un’architettura dipinta formata da un arco sostenuto da un’alta trabeazione, decorata con marmi policromi, e da colonne con capitelli dorati. Il corpo di Cristo senza vita è adagiato sulle ginocchia della madre, affiancata da Maria Maddalena, da una pia donna sconsolata sulla destra, e da san Giovanni Evangelista. Assistono alla scena due personaggi in devozione e una figura maschile che porge un’ampolla, forse contenente l’olio con il quale sarà unto il corpo di Cristo. La tipologia degli abiti quattrocenteschi e la individualizzazione dei volti di queste figure suggeriscono che possa trattarsi dei ritratti dei committenti della tavola.

In alto, ai lati dell’arco dipinto, figurano rilievi con Davide e Golia e Giuditta e Oloferne, mentre in basso, alle spalle della storia sacra, si intravedono alcuni pannelli istoriati dipinti a monocromo.

L’opera proviene dalla chiesa di San Domenico a Ferrara dove Guarini (1621, pp. 89, 383) ricordava "un Cristo morto ed altre figure alla destra dell’Altar Maggiore, di Hercole del Grandi", e fu trasportata a Roma al tempo della devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio (1598).

Stando a Baruffaldi, tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento poteva vedersi nel chiostro di San Domenico una copia della pala d’altare "rappresentante Gesù Cristo morto in grembo alla Madre, con le Marie e San Giovanni" di "Ercole Grandi" (Baruffaldi 1844-1846, I, pp. 139-140). Baruffaldi ricordava anche una tavola, "della stessa maniera" ma di dimensioni maggiori, con un "Gesù Cristo deposto dalla croce, M. Vergine, S. Caterina martire ed altri santi" conservata nel collegio della compagnia di Gesù, identificata nella Deposizione di Cristo attribuita a Giuseppe Mazzuoli detto il Bastarolo e conservata nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, forse derivata dallo stesso cartone del Compianto ma utilizzato in controparte (Faietti 1992).

Andrea Bacchi (1990, p. 39, nota 3) ha proposto di riconoscere la pala originale già nella chiesa ferrarese nella tavola conservata nel Museo di Palazzo Venezia, e la copia proveniente dal chiostro di San Domenico nei tre frammenti di tela appartenuti alla metà dell’Ottocento a Giuseppe Boschini, con la "Maddalena prostrata ai piedi di Gesù", il "Giuseppe d’Arimatea in piedi, col linteo, ed in atto di guardare una devota persona, della quale non rimangono che le mani giunte, e finalmente un finitissimo brano di paese, assai maltrattato, che stava nella parte superiore del quadro".

D’altra parte, poiché Boschini (note a Baruffaldi 1844-1846, I, pp. 139-140, nota 1, II, p. 524) riconosceva la pala di San Domenico nell’opera acquistata da Cesare Favalli a Ferrara tra il 1710 e il 1726, si deve supporre che il Compianto conservato in Palazzo Venezia sia rientrato in Emilia entro l’aprirsi del Settecento, per poi tornare nuovamente a Roma al principio del secolo successivo attraverso il conte Nicola Zeloni e confluire quindi nella collezione Blumenstihl.

La tradizionale attribuzione dell’opera a Ercole de’ Roberti, erroneamente distinto da Ercole Grandi, nel quale si riconosceva un pittore di cultura già cinquecentesca, è stata messa in discussione da Fritz Harck (1884), da Francesco Filippini (1917, p. 56), che l’ha giudicata una copia di fine XVI secolo, e da Adolfo Venturi (1931, p. 50) che più propriamente pensava a un pittore affine a Ercole de’ Roberti. Da allora la critica si è divisa tra chi vi ha riconosciuto un originale di Ercole de’ Roberti (Gamba 1933; Mauceri 1933; Gronau 1934; Salmi 1960; Molajoli 1974) e chi ha invece pensato a una copia (Bargellesi 1934; Ortolani 1941; Nicolson 1950; Diana 1985; Turrill 1986; Manca 1992; Syson 1999).

Joseph Manca (1985; 1992) ha ipotizzato che la pala d’altare fosse stata commissionata a de’ Roberti, il quale fece in tempo a eseguire la presunta predella che, secondo lo studioso, andrebbe identificata nei pannelli con la Raccolta della Manna, l’Abramo e Melchisedec e l’Ultima Cena, riferiti al pittore ferrarese da Federico Zeri (1965).

Andrea Bacchi (1990), escludendo la possibilità che la tavola sia una copia, ha attribuito il Compianto alla fase giovanile del pittore e miniatore parmense Giovanni Francesco Maineri (documentato dal 1489 al 1506), al quale oggi la pala è riferita. Ripartendo dalle ipotesi di Manca e di Bacchi, Monica Molteni (1995) non ha escluso la possibilità di una commissione affidata inizialmente a Ercole, che fece in tempo a dipingere la presunta predella, e successivamente passata a Maineri.

Si tratta, a ogni modo, di un’opera in dialogo con l’eredità di Ercole de’ Roberti raccolta da Maineri, formatosi nella bottega del più famoso pittore ferrarese. Il Compianto va, dunque, collocato in prossimità dell’esecuzione della Madonna con il Bambino (già Milano, collezione Canto) e del Bruto, Collatino e Lucrezia (Modena, Galleria Estense), eseguite da Maineri nella bottega di Ercole (De Marchi 1992, p. 1069), e a monte del soggiorno del pittore parmense a Mantova, dove Maineri giunse nel novembre del 1498 per ritrarre Isabella d’Este e dove la sua fama da ritrattista si era già diffusa (Pattanaro 1995, p. 112).

Cristina Conti

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Buono.

Restauri e analisi

2002: restauro eseguito dal laboratorio di Palazzo Barberini a opera di Annamaria Brignardello;

2014: restauro eseguito da Carlo Giantomassi e Donatella Zari con la collaborazione di Marco Pulieri e Paola Zari, sotto la direzione di Andreina Draghi.

Iscrizioni

Iscrizione su carta incollata sul retro della tavola: «Io sotto[scritto] dichiaro che il signore principe / di Sulmona avendomi favorito di esporre / per soli otto giorni nella sua preg[evolissi]ma Galleria / il mio quadro di Ercole Grandi rappresentante / la Deposizione di Croce e con obbligo di riti/rarlo a tutte mie spese il giorno 26 del corrente / In fede questo dì 19 dicembre 1873 / Conte Alessandro (?) Zeloni»;

alcuni studiosi citano la presenza di un’iscrizione «E. GRANDI F. MDXXXIIII» sul sarcofago in basso (Morelli 1880; Manca 1992) o sul retro (Turrill 1986; Molteni 1995; Syson 1999), oggi non più visibile.

Provenienza

Ferrara, chiesa di San Domenico;

Roma, trasportata nel 1598;

Ferrara, acquistata da Cesare Favalli tra il 1710 e il 1726;

Ferrara, Collezione di Cesare Paris;

Ferrara, Collezione di Cesare Cittadella, dopo il 1784;

Bologna, Collezione del medico ferrarese Antonio Testa;

Roma, Collezione del conte Nicola Zeloni, dopo il 1814; nel dicembre del 1873 la tavola risulta di proprietà del conte Alessandro Zeloni e fu esposta per otto giorni alla Galleria Borghese per volere di Marcantonio V Borghese, principe di Sulmona; all’indomani della morte del conte Zeloni (dicembre 1882) risulta tra i beni impegnati al Monte di Pietà dove fu acquistata dal conte Blumenstihl, i cui eredi la depositarono presso la Galleria Spada. Dalla fine degli anni ottanta del Novecento la pala è conservata nei depositi di Palazzo Venezia.

Esposizioni

Ferrara, Palazzo dei Diamanti, Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, 18 febbraio-19 giugno 2023.

Fonti e documenti

Guarini Marco Antonio, Compendio Historico dell’Origine, Accrescimento e Prerogative delle Chiese e Luoghi Pii della Città e Diocesi di Ferrara, Ferrara 1621, pp. 89, 383;

Cittadella C., Catalogo istorico de’ pittori e scultori ferraresi, Ferrara 1782-1783, I, p. 115.

Bibliografia

Baruffaldi Girolamo, Vite de’ pittori e scultori ferraresi [1697/1702-1722], 2 voll., Ferrara 1844-1846, I, pp. 139-140, 464, II p. 524;

Laderchi Camillo, La pittura ferrarese: memorie, Ferrara 1856, p. 53;

Morelli Giovanni, Die Werke italienischer Meister in den Galerien von Münche, Dresden und Berlin: ein kritische Versuch, Leipzig 1880, pp. 134-135;

Harck Fritz, Die Fresken im Palazzo Schifanoja in Ferrara, in «Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen», 5, 1884, pp. 99-127;

Filippini Francesco, Ercole da Ferrara ed Ercole da Bologna, in «Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione», 11, 1917, pp. 33-34;

Venturi Adolfo, La pittura del ’400 in Emilia, Verona 1931, p. 50;

Gamba Carlo, Ercole da Ferrara, Ferrara 1933, p. 13;

Mauceri Enrico, Ercole de’ Roberti e la “Deposizione” della R. Pinacoteca di Bologna, in «Bollettino d’arte», 3, 26, 1932-1933, pp. 482-487;

Bargellesi Giacomo, Ercole da Ferrara, in «Rivista di Ferrara», 9, 1934, pp. 13-14;

Gronau George, ad vocem, Ercole de’ Roberti, in «Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler, XXVIII, 1934, pp. 426-427;

Ortolani Sergio, Cosmè Tura, Francesco del Cossa, Ercole de’ Roberti, Milano 1941, pp. 180-181;

Nicolson Benedict, The Painters of Ferrara, London 1950, p. 20;

Salmi Mario, Ercole de’ Roberti, Milano 1960, p. 41;

Zeri Federico, Appunti per Ercole de’ Roberti, in «Bollettino d’arte», 50, 1965, pp. 72-79;

Molajoli Rosemari, L’opera completa di Cosmè Tura e i grandi pittori ferraresi del suo tempo: Francesco Cossa e Ercole de’ Roberti, Milano 1974, p. 98, n. 118;

Diana Maria Grazia, Giuseppe Mazzuoli detto il Bastarolo, “Deposizione di Cristo dalla Croce”, in Bentini Jadranka (a cura di), San Giorgio e la Principessa di Cosmè Tura. Dipinti restaurati per l’officina ferrarese, Bologna 1985, pp. 209-215;

Manca Joseph, An Altar-piece by Ercole de’ Roberti Reconstructed, in «The Burlington Magazine», 127, 1985, pp. 521-522;

Turrill Catherine, Ercole de’ Roberti’s Altarpieces for the Lateran Canons, Ph.D Diss., University of Delawere, Ann Arbor Michigan, 1986, pp. 355-364, L-10;

Bacchi Andrea, Dipinti ferraresi dalla collezione Vittorio Cini, Vicenza 1990, pp. 38-40, 42, fig. 6c;

Faietti, in Bentini Jadranka (a cura di), La Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Bologna 1992, pp. 181-182, n. 214;

De Marchi Andrea, Un geniale anacronista, nel solco di Ercole, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 3, 22, 1992, pp. 1039-1071;

Manca Joseph, The Art of Ercole de’ Roberti, Cambridge 1992, pp. 147-150, cat. 24a;

Molteni Monica, Ercole de’ Roberti, Milano 1995, pp. 204-205, cat. 70;

Pattanaro Alessandra, Regesto della pittura a Ferrara (1497-1548), in Ballarin Alessandro (a cura di), Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I, I, Cittadella 1995, pp. 111-179;

Syson Luke, Ercole de’ Roberti: the Making of a Court Artist, in Allen Denise, Syson L. (a cura di), Ercole de’ Roberti. The Renaissance in Ferrara, in «The Burlington Magazine», 141, 1999, 1153, pp. V-XIV;

Danieli Michele, Di Natale Pietro, Sgarbi Vittorio (a cura di), Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 18 febbraio-19 giugno 2023), Cinisello Balsamo 2023, p. 259, cat. n. 61, fig. p. 249.