Celata capitanale o barbuta

Manifattura fiorentina 1440-1450

La celata, che in questa particolare forma è definita anche "barbuta", era un elmo da guerra in uso tra Tre e Quattrocento che aveva la funzione di proteggere il capo dei soldati. Questo esemplare, di fabbricazione italiana, è di foggia lussuosa, perché decorato con un bordo in rame dorato inciso a fogliette e presenta sulla cresta il foro nel quale doveva essere inserito il cimiero. Caratteristiche, queste, che la connotano come celata capitanale, appartenuta probabilmente a un personaggio di alto rango.

La celata, che in questa particolare forma è definita anche "barbuta", era un elmo da guerra in uso tra Tre e Quattrocento che aveva la funzione di proteggere il capo dei soldati. Questo esemplare, di fabbricazione italiana, è di foggia lussuosa, perché decorato con un bordo in rame dorato inciso a fogliette e presenta sulla cresta il foro nel quale doveva essere inserito il cimiero. Caratteristiche, queste, che la connotano come celata capitanale, appartenuta probabilmente a un personaggio di alto rango.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

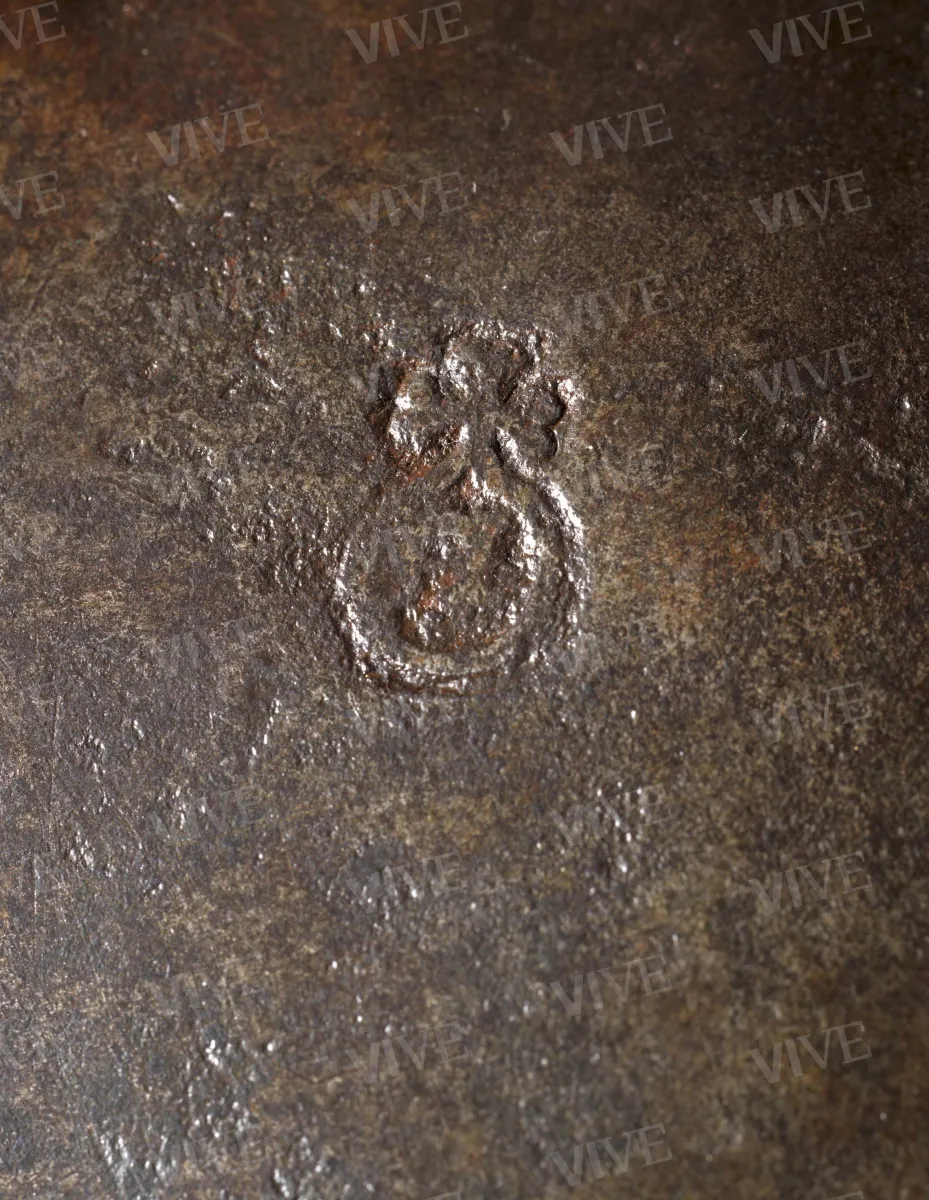

La celata è realizzata in un solo pezzo, un coppo di forma allungata con una cresta piuttosto rilevata al cui culmine si distingue il foro nel quale veniva apposto il cimiero. L’apertura per il viso è in forma di U rovesciata a contorno curvilineo e sui bordi è ancora quasi completamente presente una decorazione in rame dorato che prevede un bordo liscio, un cordone ritorto e un motivo a fogliette. Sul coppo sono presenti i rivetti (o ribattini) che fissavano la fodera (la falsata), particolarmente limati e non sporgenti (di Carpegna 1969, p. 8, n. 25; di Carpegna 1976, p. 8). Reca sul retro del coppo, ai lati della cresta, la doppia marca dell’armaiolo che la realizzò: una "A" sormontata da una croce.

Esemplari affini a questo sono stati attribuiti sia a un ambito di produzione milanese (di Carpegna 1969, p. 8, n. 25 in riferimento a una celata del Museo Marzoli di Brescia, ma possono essere aggiunti anche quelli conservati presso il Metropolitan Museum di New York, in Pyhrr 2000, p. 7, nn. 3-4), sia a quello fiorentino (Scalini 2018, p. 73, n. II.2 avanza un nome convenzionale di "Maestro dell’A nell’orbe crociata" sfruttando la descrizione della marca), a testimonianza del fatto che la produzione di questa tipologia di elmo era tipicamente italiana.

Definita anche "barbuta", questa celata deriva la sua forma dal kranos, l’antico elmo dei guerrieri greci, e ritorna in uso in Italia già durante il Trecento, per rimanervi per tutto il Quattrocento. Molto resistente e creata con un solo pezzo di ferro, la barbuta poteva avere l’apertura frontale a forma di U, come questa, o anche a forma di T o di Y, per permettere la vista, e insieme proteggere il volto (Boccia, Coehlo 1968, p. 143; Oakeshott 2012, pp. 109-111).

La decorazione piuttosto raffinata e in contrasto cromatico con il coppo, e la presenza del foro per il cimiero, inducono a pensare che questo particolare esemplare fosse una barbuta capitanale, ovvero un copricapo destinato a cavalieri appena investiti o a personaggi di alto rango (Scalini 2018).

Questa celata compare in una lettera del febbraio 1904 che il principe Ladislao Odescalchi (1846-1922), della cui collezione faceva parte l’oggetto, ricevette dall’antiquario inglese Samuel James Whawell, uno dei suoi consiglieri in fatto di acquisti di armi. Whawell invitava Odescalchi a trattare il prezzo di questa barbuta, offertagli dall’antiquario fiorentino Stefano Bardini, proprietario del pezzo, perché la linea di bordura non era perfettamente completa: dalle 20.000 lire richieste, Odescalchi riuscì ad arrivare a 8.000 e a ottenere la celata quattrocentesca per la sua raccolta (Laking 1920-1922, II, p. 11, Pyhrr 1994; Barberini 2007, p. 110).

Giulia Zaccariotto

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Buono.

Stemmi emblemi e marchi

Sul retro del coppo due marche con iniziale «A» entro una mandorla sormontata da una croce.

Provenienza

Firenze, Collezione Stefano Bardini;

Roma, Collezione Ladislao Odescalchi (Odescalchi, n. 732);

acquisita dallo Stato italiano, 1959;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1969.

Esposizioni

Poppi (AR), Castello dei Conti Guidi, Mostra di armi antiche. Sec. XIV-XV, 16 luglio-26 agosto 1967;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Antiche armi dal sec. IX al XVIII. Già Collezione Odescalchi, maggio-luglio 1969;.

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Belle e terribili. La collezione Odescalchi. Armi bianche e da fuoco, dicembre 2002-marzo 2002;

Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo; Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Armi e potere nell’Europa del Rinascimento, 26 luglio-11 novembre 2018.

Bibliografia

Lacking Guy Francis, A Record of European Armour and Arms through Seven Centuries, 5 voll., London 1920-1922;

Terenzi Marcello (a cura di), Mostra di armi antiche. Sec. XIV-XV, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei conti Guidi, 16 luglio-26 agosto 1967), con schede a firma del curatore, Firenze 1967, n. 22;

Boccia Lionello Giorgio, Coelho Eduardo Teixeira, L’arte dell’armatura in Italia, Milano 1968;

di Carpegna Nolfo (a cura di), Antiche armi dal sec. IX al XVIII. Già Collezione Odescalchi, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, maggio-luglio 1969), con schede a firma del curatore, Roma 1969, p. 8, n. 25;

di Carpegna Nolfo, Le armi Odescalchi, Roma 1976;

Pyhrr Stuart W., S.J. Whawell and the Art Market, in The Eleventh Park Lane Arms Fair, London 1994, pp. 14-23;

Pyhrr Stuart W., European Helmets, 1450-1650. Treasures from the Reserve Collection, New York 2000;

Barberini Maria Giulia (a cura di), Belle e terribili. La collezione Odescalchi. Armi bianche e da fuoco, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 18 dicembre 2002-23 marzo 2002), Roma 2002, p. 18;

Barberini Maria Giulia, La collezione Odescalchi di armi antiche: storia della raccolta del principe Ladislao, in «Bollettino d’arte», s. VI, XCI, 2006 (2007), 137/138, pp. 101-114;

Fossà Bianca, Studio conservativo delle armi e armature Odescalchi. Nuove metodologie per la schedatura di una collezione, in «Bollettino d’arte», s. VI, XCI, 2006 (2007), 137/138, pp. 115-142;

Oakeshott Ewart, European Weapons and Armour. From the Renaissance to the Industrial Revolution, Woodbridge 2012;

Scalini Mario (a cura di), Armi e potere nell’Europa del Rinascimento, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo; Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 26 luglio-11 novembre 2018), con schede a firma del curatore, Cinisello Balsamo 2018, p. 73, n. II.2.