Cassone

Ambito romano (?) XV secolo ?

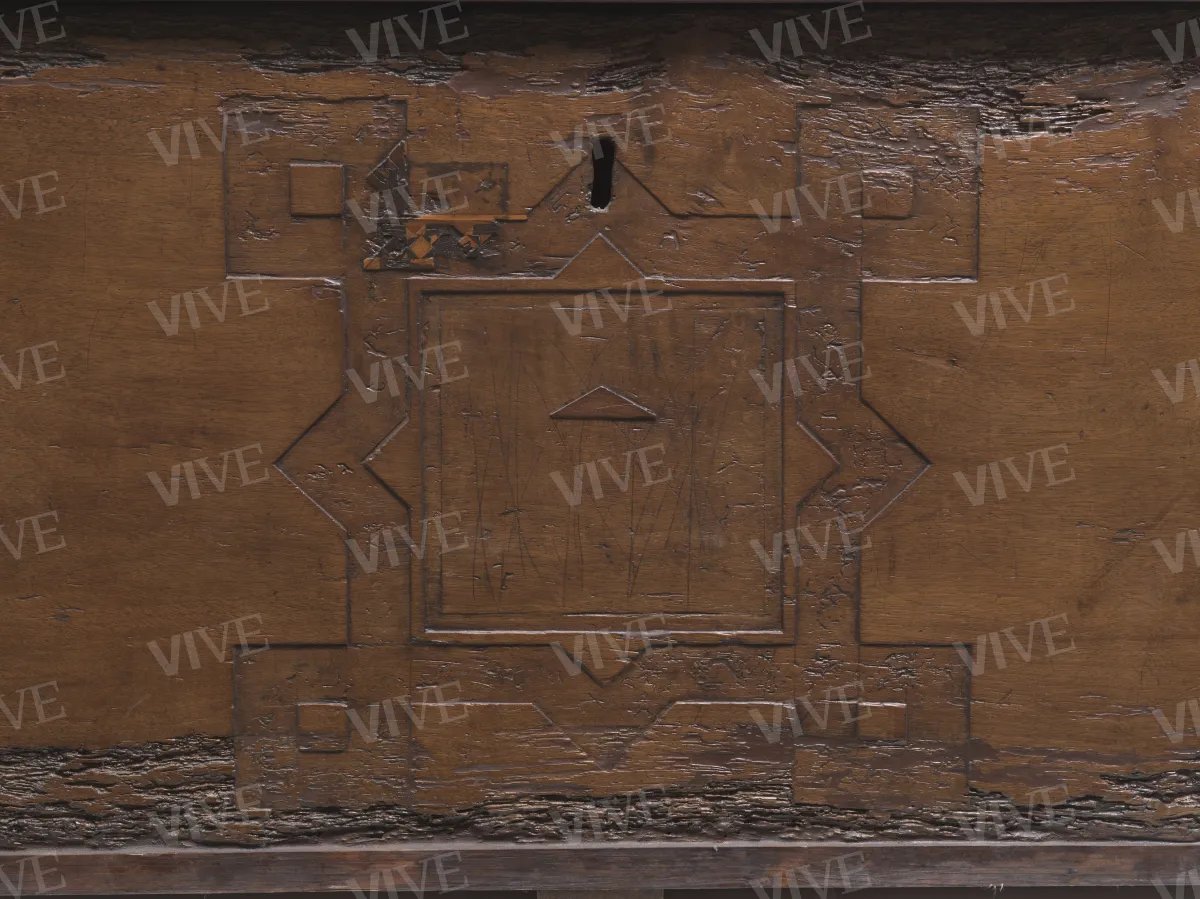

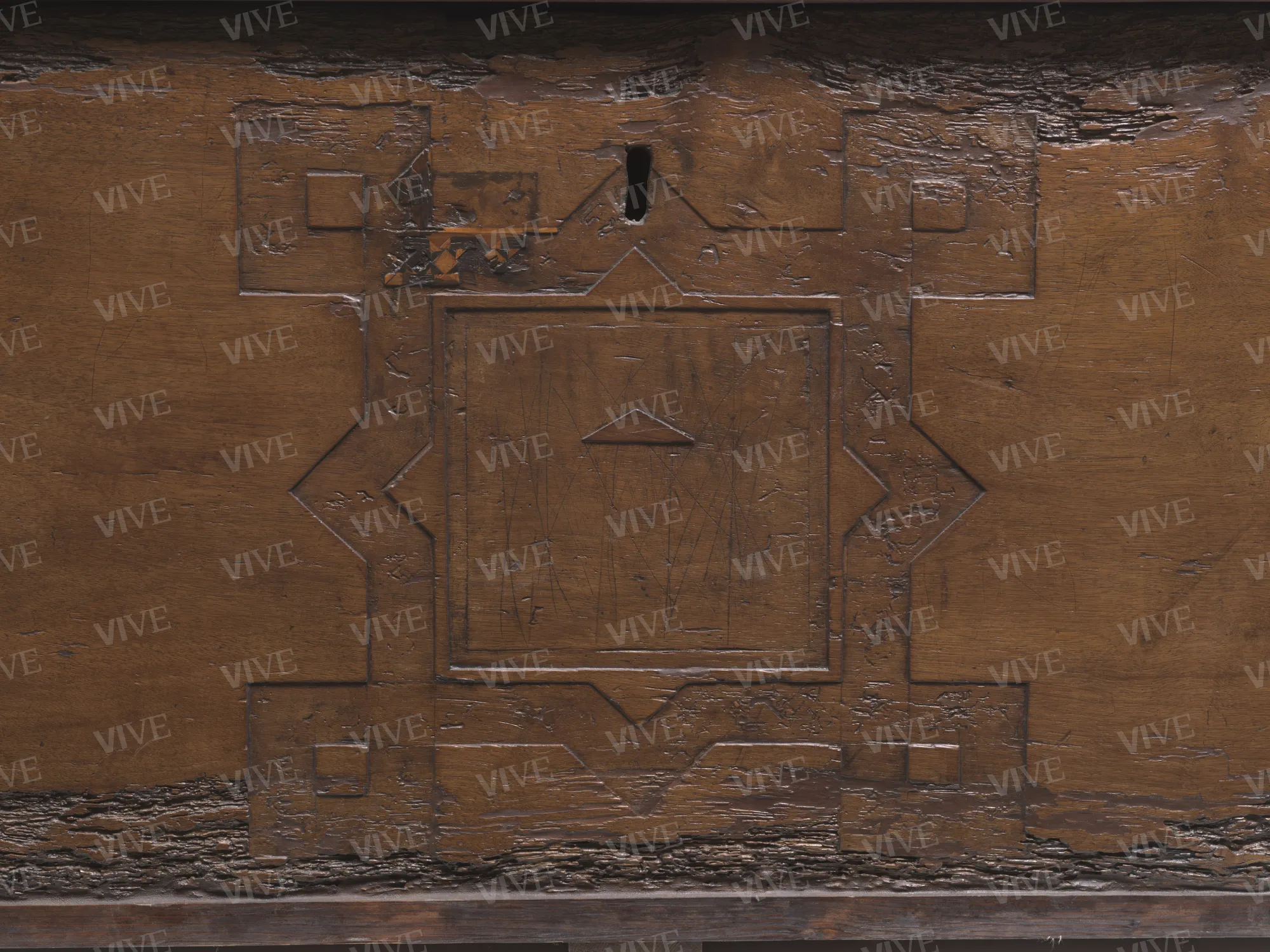

Questo cassone è caratterizzato al suo esterno da tre grandi elementi ornamentali di ispirazione geometrica originariamente campiti da tarsie policrome. Eccezion fatta per minute porzioni di intarsio superstiti in corrispondenza del grande quadrato centrale, di tale apparato ornamentale sopravvivono soltanto gli incassi predisposti sulla superfice per accogliere i legni tinti. Mobili di questo tipo furono spesso realizzati in occasione di matrimoni; i due scudetti oggi privi di decorazione farebbero pensare alla originaria presenza di stemmi araldici.

Questo cassone è caratterizzato al suo esterno da tre grandi elementi ornamentali di ispirazione geometrica originariamente campiti da tarsie policrome. Eccezion fatta per minute porzioni di intarsio superstiti in corrispondenza del grande quadrato centrale, di tale apparato ornamentale sopravvivono soltanto gli incassi predisposti sulla superfice per accogliere i legni tinti. Mobili di questo tipo furono spesso realizzati in occasione di matrimoni; i due scudetti oggi privi di decorazione farebbero pensare alla originaria presenza di stemmi araldici.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

È Federico Hermanin a informare sulla provenienza di questo cassone (Hermanin 1945) che sembra essere confluito nelle raccolte di Palazzo Venezia dal famoso complesso monastico dei Santi Quattro Coronati, importante e antico sito romano che nel XV secolo fu adibito temporaneamente a sede pontificia. Se nessun dettaglio consente di ricostruire la sua funzione negli spazi del monastero è probabile che esso servisse, come di consueto succedeva per questa tipologia di mobili, per la conservazione di paramenti, tessuti ma anche oggetti suntuari o documenti. Gli inventari delle suppellettili preziose di chiese e monasteri stilati tra XIII e XV secolo effettivamente ricordano la presenza di grandi cassoni all’interno dei quali gli oggetti venivano custoditi. Il cassone in esame presenta quattro maniglie lungo i lati corti, certamente per facilitarne le operazioni di movimentazione. Per ragioni di sicurezza, invece, una serratura consentiva di chiuderlo: quella superstite è oggi però staccata dal suo alloggiamento e conservata al suo interno. Il cassone di Palazzo Venezia è stato oggetto di un accurato restauro integrativo: alcune parti, come il fondo, sono completamente di restauro; altre, come il lato posteriore e quello corto di destra, presentano un rinforzo che dà stabilità alle parti lignee di origine, assai compromesse da un attacco di insetti xilofagi. Gli antichi incastri a coda di rondine sono invece ben visibili in corrispondenza dell’angolo tra il lato frontale e il lato corto di sinistra.

Al suo esterno il cassone presenta, in corrispondenza del fronte principale, tre grandi moduli ornamentali incavati sulla superfice lignea che in origine, attraverso un lavoro a tarsia oggi perduto, costituivano la sua decorazione policroma. Due di essi, collocati rispettivamente a destra e a sinistra, sono identici e consistono in un quadrato attraversato da un intreccio nastriforme di profilo romboidale con angoli losangati al cui interno è ricavata, a risparmio, una sagoma a forma di scudo. Il terzo modulo, invece, centrale e più grande rispetto agli altri due, riprende il medesimo tema ornamentale del quadrato con rombo intersecato ma orientato in senso inverso. A differenza degli altri, inoltre, al centro di tale quadrato non compare lo scudo a risparmio ma un invaso quadrangolare con un minuto triangolo. Originariamente queste tre figure geometriche erano campite al loro interno da tarsie lignee delle quali sparute porzioni oggi sopravvivono, così come si vede nella parte apicale dell’elemento centrale dove una fascia a stelle è ancora visibile. La caduta delle tarsie ha dato però la possibilità di leggere la tecnica seguita dall’intarsiatore che procedeva attraverso l’inserimento di porzioni di legni tinti all’interno dei solchi precedentemente ottenuti scavando il legno. È probabile che al centro di questi tre elementi ornamentali comparissero degli stemmi così come lascerebbero pensare le due sagome a forma di scudo presenti nei due di più piccole dimensioni. Nel tentativo di motivare una attribuzione del mobile a bottega romana, che al momento resta comunque l’ipotesi più certa, Hermanin aveva accostato la conformazione dei suoi moduli ornamentali con le soluzioni tipiche della produzione cosmatesca proponendo una datazione al XIII-XIV secolo (Hermanin 1948, pp. 360-361). In realtà questo tipo di tecnica spingerebbe la cronologia del cassone tra la fine del XIV secolo e il XV secolo: un motivo ornamentale molto vicino a quello di Palazzo Venezia, ugualmente realizzato a tarsia, si trova in una cassapanca del Museo Bagatti Valsecchi di Milano, probabilmente frutto della ricomposizione di più mobili quattrocenteschi (Chiarugi 2003).

Giampaolo Distefano

Scheda pubblicata il 12 Febbraio 2025

Stato di conservazione

Integrazioni e rinforzi di restauro; caduta la tarsia del fronte.

Provenienza

Roma, monastero dei Santi Quattro Coronati.

Bibliografia

Hermanin Federico, L’arte in Roma dal sec. VIII al XIV, Bologna 1945, tav. CLXXXV, 2;

Hermanin Federico, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948;

Windisch-Graetz Franz, Möbel Europas. Von der Romanik bis zur Spätgotik mit einem Rückblick auf Antike und Spätantike, München 1982, p. 238, n. 187;

Chiarugi, in Pavoni Rosanna (a cura di), Museo Bagatti Valsecchi, I, Milano 2003, p. 106, n. 41.