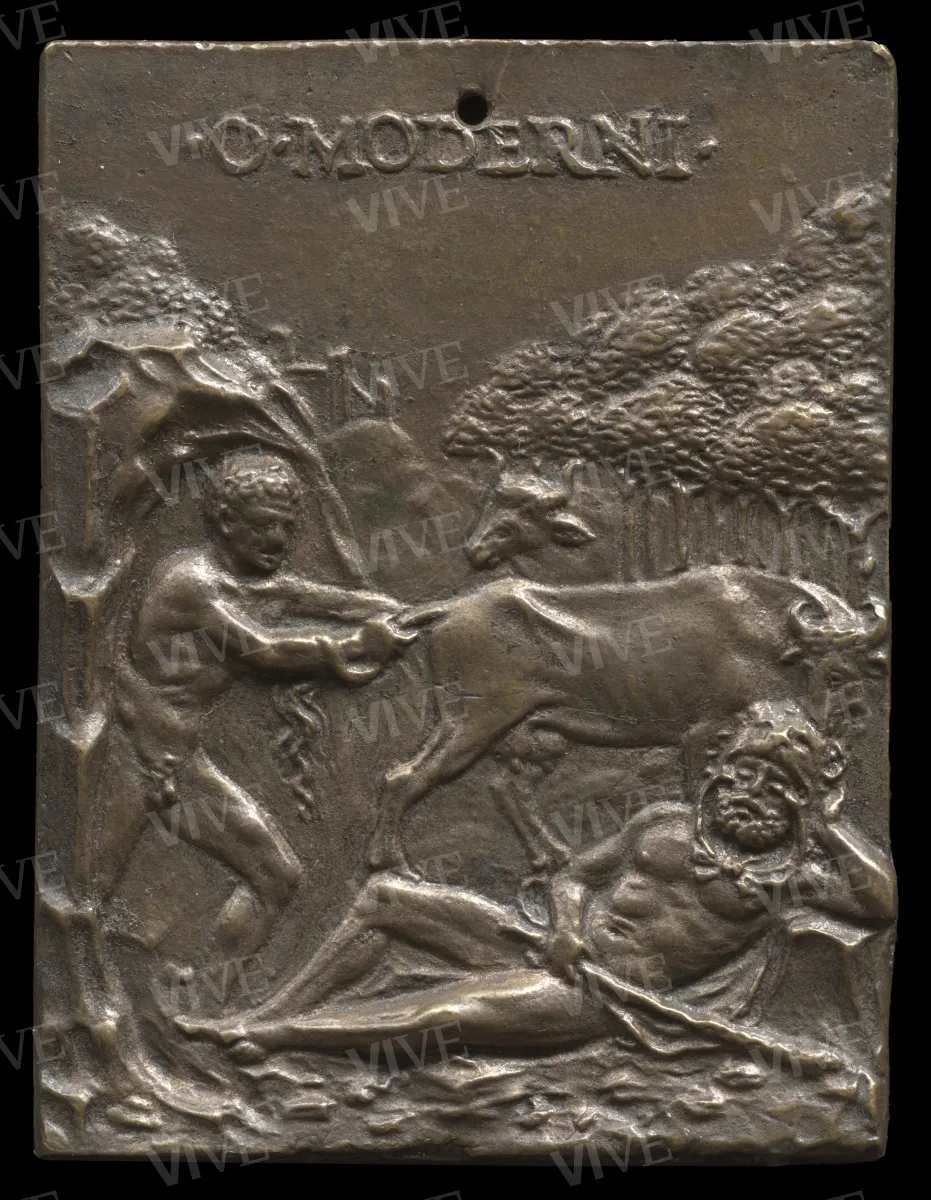

Caco ruba le giovenche di Ercole

Galeazzo Mondella detto il Moderno 1487-1490 circa

La placchetta, che raffigura Caco mentre ruba le giovenche a Ercole addormentato, è opera dell’orafo veronese Galeazzo Mondella detto il Moderno ed è databile agli ultimi decenni del XV secolo. Non è noto il luogo di realizzazione, tuttavia la cultura mantegnesca del rilievo sembra rimandare all’ambito veneto o alla corte degli Este (Ferrara, Mantova). La minuzia della lastra in bronzo evidenzia l’abilità dell’artista nel creare composizioni raffinate in opere di piccolo formato.

La placchetta, che raffigura Caco mentre ruba le giovenche a Ercole addormentato, è opera dell’orafo veronese Galeazzo Mondella detto il Moderno ed è databile agli ultimi decenni del XV secolo. Non è noto il luogo di realizzazione, tuttavia la cultura mantegnesca del rilievo sembra rimandare all’ambito veneto o alla corte degli Este (Ferrara, Mantova). La minuzia della lastra in bronzo evidenzia l’abilità dell’artista nel creare composizioni raffinate in opere di piccolo formato.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

La placchetta mostra in primo piano Ercole disteso a terra, dormiente, mentre tiene la clava e indossa la leontè, la pelle del leone Nemeo da lui stesso ucciso. In secondo piano, a sinistra, appare Caco intento a trascinare entro la propria grotta una giovenca afferrata per la coda, dietro alla quale appare la testa di un toro. Lo sfondo boschivo e un’altura con una città murata e turrita fanno da quinta scenica all’episodio. L’iscrizione "· O · MODERNI ·" posta nello spazio del cielo attesta l’appartenenza dell’opera alla produzione dell’orafo veronese Galeazzo Mondella detto il Moderno (1467-1528), uno dei più prolifici autori di placchette del Rinascimento. L’esemplare in esame venne acquistato nel 1958 per il Museo di Palazzo Venezia, insieme a più di cento medaglie e placchette provenienti dalla raccolta dell’avvocato Domenico Ravajoli (Santangelo 1958, p. 376; Cannata 1982, p. 48). La placchetta fa parte di una serie di quattro che illustrano storie di Ercole (Ercole e il Centauro, Ercole e i buoi di Gerione, Ercole e Anteo) ispirate, come proposto da Cannata (1981, p. 237), all’Eneide di Virgilio. Il gruppo è databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo e, necessariamente, entro il 1507, data della Porta della Rana di Como sulla quale ci sono delle figurazioni tratte da queste placchette di soggetto erculeo. Lewis (1989) le colloca in un momento cronologicamente precoce (1487 circa), prima del viaggio dell’artista a Roma. Tale cronologia è compatibile con la cultura mantegnesca della serie (Rossi 2003) che ha fatto pensare a una realizzazione a Padova (Rossi 1974, p. 33) o alla corte estense. Infatti, in passato si è ipotizzato che la tematica erculea possa alludere al possibile committente della serie, Ercole I d’Este, padre di Isabella d’Este (Hill 1917, p. 109; Rossi 2007).

La placchetta dimostra l’abilità di Mondella nella creazione di scene scalate in profondità, dai personaggi in primo piano, fino agli elementi naturali lontani. A questo riguardo si può far notare che il punto di maggiore spessore del bronzo si registra all’altezza del ginocchio della gamba distesa di Ercole. La grande diffusione delle placchette del Moderno (Rossi 2012) ha permesso la conoscenza della composizione in altri contesti artistici, come nel caso del ciclo pittorico di Galeazzo Rivelli, risalente al 1513, che decora lo studiolo annesso alla chiesa di Sant’Abbondio a Cremona: lì due tondi in finto bronzo riproducono le placchette del Moderno con Caco che ruba le giovenche di Ercole e con Ercole e Anteo (Bange 1922; Pope-Hennessy 1965; Bora 1997). Alcuni esemplari della placchetta sono stati montati su bruciaprofumi cinquecenteschi, attribuiti a Desiderio da Firenze, ma anche dipinti sul libro di preghiere di Matthäus Schwarz risalente al 1521 (Warren 2014, I, pp. 196-206 n. 50; III, pp. 764, fig. 278; pp. 854-855, nn. 308-310), a dimostrazione del loro riuso in contesti diversi e della loro vasta circolazione. Esistono diversi esemplari della placchetta: al Museo del Bargello di Firenze (inv. 166 B; Supino 1898; Panvini Rosati 1968; Toderi, Vannel Toderi 1996), al Museo di Capodimonte a Napoli (dalla collezione Farnese; Filangieri di Candida 1899; Arbace 1996), a Palazzo Madama a Torino (inv. 1177/B), a Berlino (Bange 1922, n. 482), due a Vienna (Planiscig 1924; Leithe-Jasper 1976), ecc. Alcuni esemplari sono rettangolari e senza firma (Pope-Hennessy 1965; Wilson 1983; Jestaz 1997; Washington, National Gallery of Art, inv. 1957.14.315), oppure di formato circolare, come quelli a Cleveland (Wixom 1975), a Oxford (Warren 2014) e a Ravenna (Martini 1985). Altre versioni rotonde presentano una cornice a palmette, come quelle a Palazzo Madama a Torino (inv. 1094/B), ai Musei Civici di Brescia (Rossi 1974, n. 44) e al Victoria & Albert Museum di Londra (Maclagan 1924; con altri due esemplari diversi). Al British Museum si conservano tre placchette differenti (Pollard 1989) e una versione a niello con la figura di Ercole addormentato, probabilmente di ambito bolognese (Hind 1936; Middeldorf, Goetz 1944). I vari esemplari sono stati segnalati per lo più da Rossi (1974), Jestaz (1997), Wixom (1975) e Martini (1985).

Giulio Pietrobelli

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Buono. Patina naturale bruna.

Iscrizioni

«· O · MODERNI ·».

Provenienza

Collezione di Domenico Ravajoli, n. 8;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, acquisto dello Stato italiano, 1958.

Esposizioni

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Virgilio nell’arte e nella cultura europea, 24 settembre-24 novembre 1981.

Bibliografia

Molinier Émile, Les bronzes italiens de la Renaissance. Les plaquettes. Catalogue raisonné, Paris 1886, I, p. 145, n. 194;

Supino Igino (a cura di), Catalogo del R. Museo Nazionale di Firenze (Palazzo del Podestà), Roma 1898, p. 108, n. 424;

Filangieri di Candida Antonio, Le placchette del Museo Nazionale di Napoli, in «Le Gallerie Nazionali Italiane. Notizie e documenti.», anno IV, Roma 1899, p. 223, n. 41;

Hill G. F., The Whitcombe Greene Plaquettes, in «The Burlington Magazine for Conoisseurs», 30, marzo 1917, 168, pp. 103-110;

Bange Ernst Friedrich (a cura di), Die Italienischen Brozen der Renaissance und des Barock: Riliefs und Plaketten, Berlin 1922, pp. 66-67, n. 482, tav. 47;

Planiscig Leo, Die bronzeplastiken statuette, reliefs, gerate und plaketten. Katalog, Wien 1924, pp. 248-250, n. 411;

Maclagan Eric, Victoria & Albert Museum. Catalogue of Italian Plaquettes, London 1924, pp. 37-38;

De Ricci Seymour, The Gustave Dreyfus Collection. Reliefs and Plaquettes, Oxford 1931, p. 144, n. 191;

Hind Arthur Mayger, Nielli, Chiefly Italian of the XV Century. Plates. Sulphur Casts and Prints preserved in the British Museum, London 1936, p. 28 n. 14, tav. VII;

Middeldorf Ulrich, Goetz Oswald, Medals and Plaquettes from the Sigmund Morgenroth Collection, Chicago 1944, p. 34, n. 240

Santangelo Antonino, Medaglie e placchette della coll. Ravajoli, in «Bollettino d’arte», XLIII, ottobre-dicembre 1958, pp. 376-377;

Pope-Hennessy John, Renaissance Bronzes from the Samuel Kress H. Collection, London 1965, p. 43, n. 135, fig. 154;

Panvini Rosati Franco, Medaglie e placchette italiane dal Rinascimento al XVIII secolo, Roma 1968, p. 71, n. 25;

Rossi Francesco (a cura di), Musei Civici di Brescia. Placchette secoli XV-XIX, Vicenza 1974, pp. 33-34, n. 43;

Wixom William, Renaissance Bronzes from Ohio Collections, The Cleveland Museum of Art, Cleveland 1975, n. 35;

Leithe-Jasper, in Italienische Kleinplastiken, Zeichnungen und Musik der Renaissance, Waffen des 16. und 17. Jahrunderts, catalogo della mostra (Schallaburg, Castello, 1 maggio-2 novembre 1976), s. l. 1976, p. 202, nn. 263-264;

Cannata, in Fagiolo Marcello (a cura di), Virgilio nell’arte e nella cultura europea, catalogo della mostra (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 24 settembre-24 novembre 1981), Roma 1981, p. 237, n. 4;

Cannata Pietro (a cura di), Rilievi e placchette dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, febbraio-aprile 1982), Roma 1982, pp. 48-49, n. 23;

Wilson Carolyn, Renaissance Small Bronze Sculpture and Associated Decorative Arts at the National Gallery of Art. Washington, Washington 1983, pp. 108-109, n. 24;

Martini, in Zurli Francesco, Iannucci Anna Maria (a cura di), Piccoli bronzi e placchette del Museo Nazionale di Ravenna, catalogo della mostra (Ravenna, Museo Nazionale, novembre 1985-marzo 1986), Ravenna 1985, p. 83, n. 34;

Lewis Douglas, The Plaquettes of Moderno and His Followers, in «Studies in the History of Art», 22, 1989, pp. 105-141, fig. 4;

Pollard Graham, The Plaquette Collections in the British Museum, in «Studies in the History of Art», 22, 1989, pp. 227-245, nn. 208-210;

Toderi Giuseppe, Vannel Toderi Fiorenza, Placchette. Secoli XV-XVIII nel Museo Nazionale del Bargello, Firenze 1996, p. 85, n. 146;

Arbace Luciana, Le placchette rinascimentali tra simbologia e memoria, in Spinosa Nicola (direzione scientifica), La Collezione Farnese. Le arti decorative, Napoli 1996, pp. 211-252, cat. 7.27;

Bora Giulio, L’anello mancante. Fortuna e epilogo di una civiltà artistica, in Bora Giulio, Zlatohlávek Martin (a cura di), I segni dell’arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, catalogo della mostra (Cremona, Museo Civico Ala Ponzone, 27 settembre 1997-11 gennaio 1998), Milano 1997, pp. 9-33;

Jestaz Bertrand, Catalogo del Museo Civico di Belluno. Le placchette e i piccoli bronzi, Belluno 1997, pp. 65, 158, n. 42;

Rossi, in Gregori Mina (a cura di), In the Light of Apollo. Italian Renaissance and Greece, catalogo della mostra (Athens, National Gallery, Alexandros Soutzos Museum, 22 dicembre 2003-31 marzo 2004), 2 voll., Cinisello Balsamo 2003, I, pp. 378-379, n. VIII.21;

Rossi, in Rossi Francesco (a cura di), Placchette e rilievi di bronzo nell’età di Mantegna, catalogo della mostra (Mantova, Museo della città, Palazzo San Sebastiano, 16 settembre 2006-14 gennaio 2007), Milano 2006, pp. 51-52

Rossi, in Di Lorenzo Andrea, Frangi Francesco (a cura di), La raccolta Mario Scaglia. Dipinti e sculture, medaglie e placchette da Pisanello a Ceruti, Cinisello Balsamo, Milano 2007, p. 70, n. 14

Rossi Francesco, Le placchette come modelli delle botteghe lombarde del Quattrocento: fasi cronologiche e problemi di metodo, in «Rassegna di Studi e di Notizie», XXXIX, 2012, 35, pp. 27-44;

Warren Jeremy (a cura di), Medieval and Renaissance Sculpture. A Catalogue of the Collection in the Ashmolean Museum, Oxford. Volume 1. Sculptures in metal, Oxford 2014, pp. 196-206, n. 500;

Warren Jeremy (a cura di), Medieval and Renaissance Sculpture. A Catalogue of the Collection in the Ashmolean Museum, Oxford. Volume 3. Plaquettes, Oxford 2014, pp. 764, fig. 278, pp. 854-855, nn. 308-310.