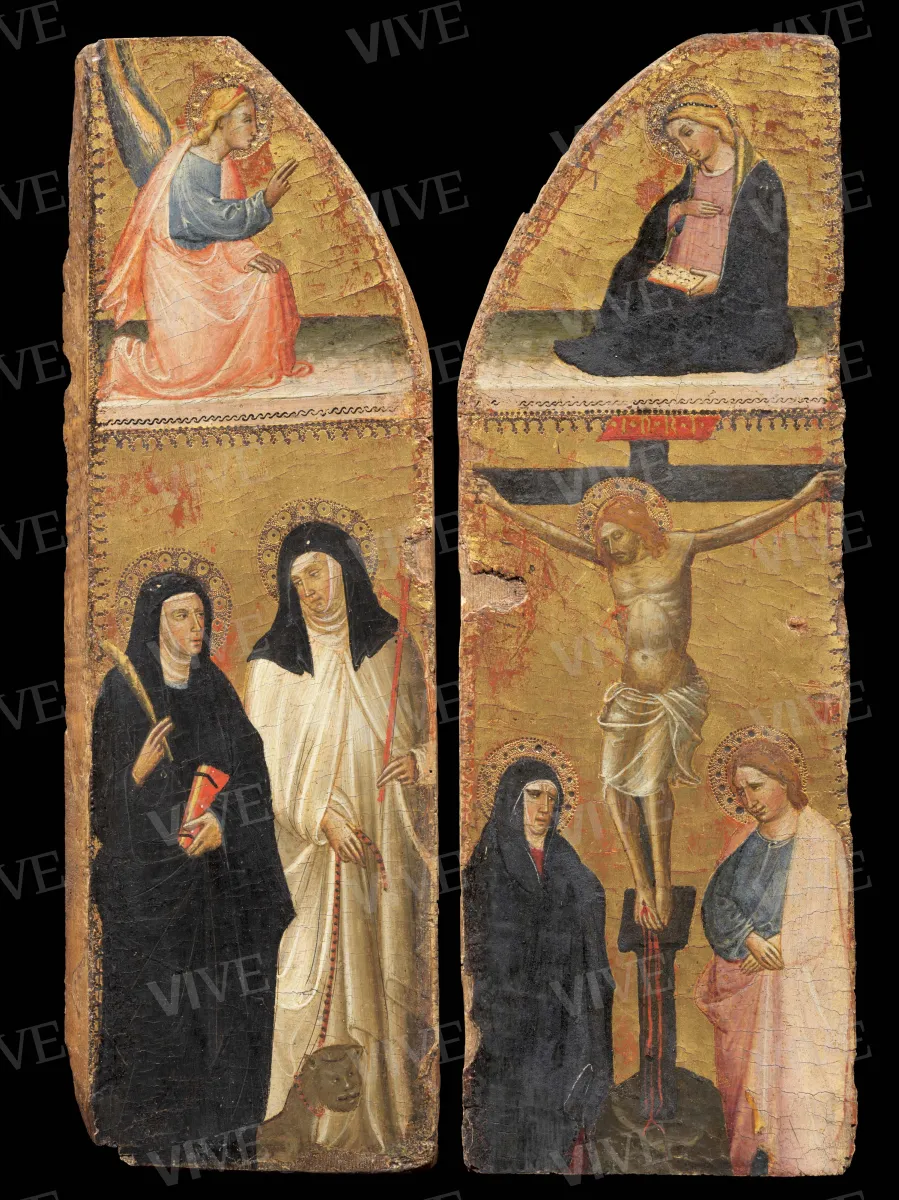

Annunciazione, due sante monache e Crocifissione con i dolenti

Maestro di San Jacopo a Mucciana 1415 circa

La tavola, in origine parte di un dittico destinato alla devozione privata, è suddivisa in due registri: al centro, una colonnina tortile divide la figurazione in verticale; in orizzontale, un’ulteriore scansione è ottenuta mediante archetti graniti sul fondo oro. Il registro superiore è occupato interamente da un’Annunciazione; quello inferiore presenta – a sinistra – due sante monache di dubbia identificazione, una delle quali è munita di croce astile e reca con sé un leone ammansito, mentre a destra prende posto una Crocifissione con Cristo affiancato dalla Vergine e Giovanni Evangelista. L'opera è stata riferita al cosiddetto Maestro di San Jacopo a Mucciana, attivo in ambito fiorentino fra Tre e Quattrocento.

La tavola, in origine parte di un dittico destinato alla devozione privata, è suddivisa in due registri: al centro, una colonnina tortile divide la figurazione in verticale; in orizzontale, un’ulteriore scansione è ottenuta mediante archetti graniti sul fondo oro. Il registro superiore è occupato interamente da un’Annunciazione; quello inferiore presenta – a sinistra – due sante monache di dubbia identificazione, una delle quali è munita di croce astile e reca con sé un leone ammansito, mentre a destra prende posto una Crocifissione con Cristo affiancato dalla Vergine e Giovanni Evangelista. L'opera è stata riferita al cosiddetto Maestro di San Jacopo a Mucciana, attivo in ambito fiorentino fra Tre e Quattrocento.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

Il dipinto in esame approda a Palazzo Venezia nel 1940 a seguito della cospicua donazione allo Stato da parte del banchiere romano Giovanni Armenise, il quale aveva precedentemente acquisito parte della collezione di Giulio Sterbini. La tavola, attualmente conservata nei depositi del Museo, non ha goduto di particolare fortuna, e l’attribuzione all’anonimo Maestro di San Jacopo a Mucciana è ormai generalmente accettata in sede critica. La scheda redatta da Antonino Santangelo nel 1947 assegnava l’opera, sulla scorta di una indicazione di Roberto Longhi, a un pittore "affine al primo tempo di Giovanni del Ponte", un prodotto di bottega nel quale Santangelo non mancava però di scorgere anche dei tratti pisani (Santangelo 1947, p. 39). Nella breve scheda dedicata all’opera all’interno del Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale, Zeri assegnò in un primo momento la valva di dittico a un anonimo pittore fiorentino, proponendone una datazione intorno al 1415 (Zeri 1955, p. 9, n. 138). La definitiva attribuzione della tavola al Maestro di San Jacopo a Mucciana si ebbe – a opera dello stesso Zeri – in un successivo articolo, pubblicato nel 1963, nel quale lo studioso recensì la mostra Arte in Valdelsa allestita in quell’anno nel Palazzo Pretorio di Certaldo (Zeri 1963, p. 263, nota 6). Un primo gruppo di opere riunite attorno all’anonimo pittore fiorentino si deve a Richard Offner (Offner 1946), e il suo namepiece deriva dal trittico oggi conservato presso il Museo d’Arte Sacra di San Casciano Val di Pesa, proveniente dalla chiesa di San Jacopo a Mucciana. Il dipinto, oltre a costituire il perno attorno al quale è andato progressivamente sedimentandosi il suo catalogo, costituisce oggi anche l’unico appiglio cronologico certo per il pittore, poiché un restauro condotto nel 1988 ha portato alla riscoperta di un’iscrizione che ne fissa l’esecuzione all’1 gennaio 1398 (Proto Pisani 1992, pp. 31-32). Sulla scorta dell’iniziale gruppo di opere riunito da Offner, significative aggiunte al suo catalogo si devono – oltre al già citato articolo di Zeri del 1963 – a Miklós Boskovits (Boskovits 1975, p. 126, nota 164) e in tempi più recenti ad Andrea De Marchi, che ha assegnato al pittore due tavolette raffiguranti una Crocifissione e un San Giacomo Maggiore e Sant’Antonio già in collezione Sestieri apparse in un’asta Finarte del 29 settembre del 2009, precedentemente assegnate da Roberto Longhi in una perizia del 1962 alla "scuola di Agnolo Gaddi" (scheda asta Finarte, lotto n. 201). Il pittore, un "allievo dell’ultimo Gaddi" (Zeri 1963, p. 247), esemplifica l’atteggiamento culturale delle piccole botteghe fiorentine operanti sul crinale fra Tre e Quattrocento, impegnate a "soddisfare le esigenze quotidiane del mercato artistico" (Boskovits 1975, p. 126) in una ripetizione artigianesca di modelli e schemi compositivi.

Fabio Mari

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Discreto. Qualche caduta del colore.

Provenienza

Roma, Collezione Giulio Sterbini;

Roma, Collezione Giovanni Armenise;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, deposito, dal 1940.

Bibliografia

Borenius Tancred, A Little Known Collection at Oxford, in «The Burlington Magazine», XXVII, 145, 1915, pp. 21-27, 72-77;

Offner Richard, English Furniture, Modern Paintings and Old Masters, Early American Silver, Bronzes, Chinese Art, Rugs, Property of Henry P. McIlhenny and Mrs. John Wintersteen, Parke-Bernet Galleries, 5-7 giugno 1946;

Santangelo Antonino (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo. 1. Dipinti, Roma 1947;

Zeri Federico (a cura di), Catalogo del Gabinetto Fotografico Nazionale. 3. I dipinti del Museo di Palazzo Venezia in Roma, 3, Roma 1955;

Zeri Federico, La mostra “Arte in Valdelsa” a Certaldo, in «Bollettino d'arte», XLVIII, 3, 1963, pp. 245-25;

Boskovits Miklós, Pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento 1370-1400, Firenze 1975;

Proto Pisani Rosanna Caterina, Il Museo di Arte Sacra a San Casciano in Val di Pesa, Firenze 1992;

Labriola Ada, scheda n. 26 (Maestro di San Jacopo a Mucciana, Crocifissione), in Boskovits Miklós, Parenti Daniela (a cura di), Da Bernardo Daddi a Beato Angelico, a Botticelli. Dipinti fiorentini del Lindenau Museum di Altenburg, catalogo della mostra (Firenze, Museo di San Marco, 22 marzo-4 giugno 2005), Firenze 2005, pp. 122-124;

Laclotte Michelle, Moench Esther, Peinture italienne. Musée du Petit Palais, Avignon, Paris 2005;

De Marchi, Andrea, in Arredi e dipinti antichi dal XIV al XIX secolo. Una collezione di avori; una collezione di maioliche del XVI secolo; una collezione di dipinti antichi da una eredità bresciana, catalogo Finarte, 29 settembre 2009, p. 95, n. 201.