Alabarda con stemma Bentivoglio

Alessandro Coltelli 1487

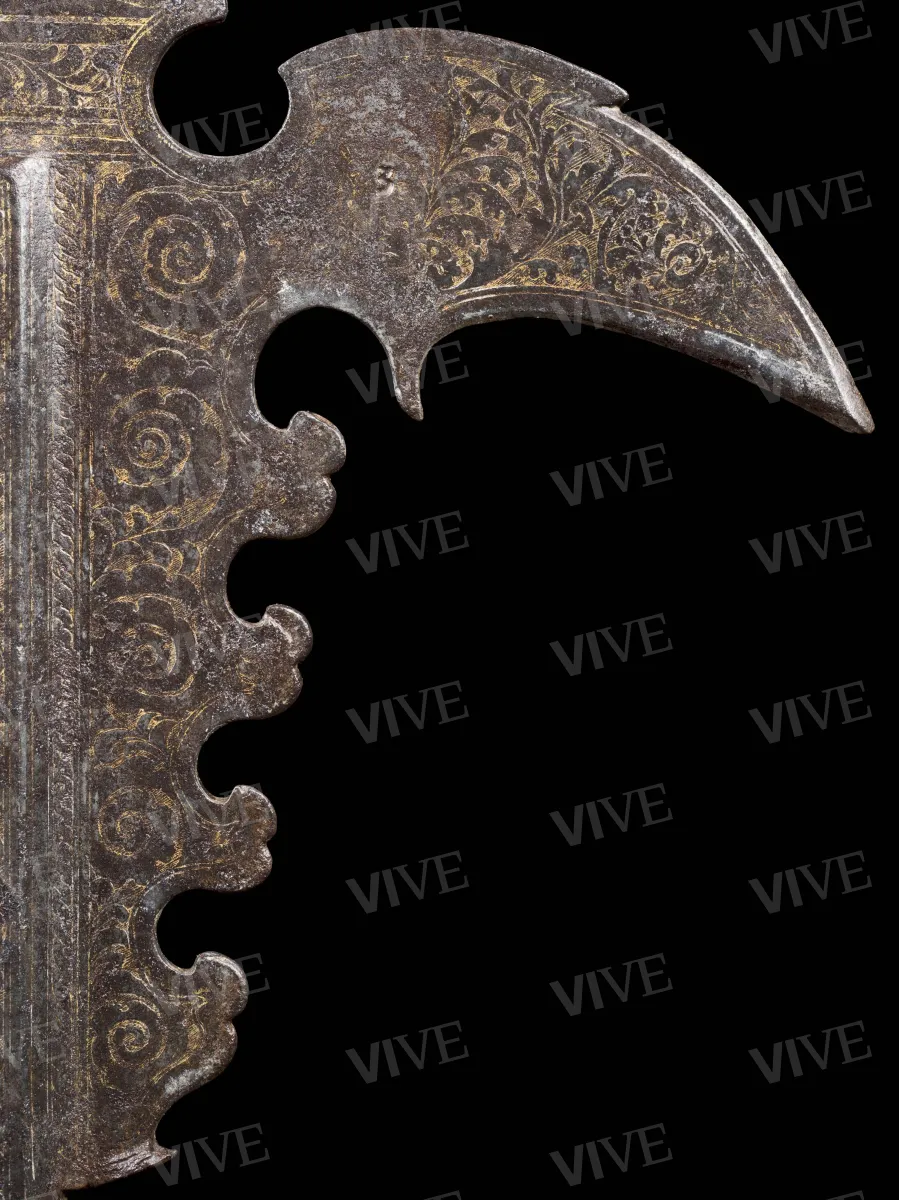

L’alabarda è composta da un'asta in legno (spezzata) alla quale è fissata la parte metallica, con scure, cuspide e dente a becco di falco, interamente decorata da incisioni e dorature che creano girali d’acanto, putti intenti in varie attività e, al centro della scure, un tondo con lo scudo dei Bentivoglio, signori di Bologna. Estremamente elaborata, questa alabarda nasceva come arma da parata, per essere portata in corteo ed esibita come simbolo di ricchezza dinastica.

L’alabarda è composta da un'asta in legno (spezzata) alla quale è fissata la parte metallica, con scure, cuspide e dente a becco di falco, interamente decorata da incisioni e dorature che creano girali d’acanto, putti intenti in varie attività e, al centro della scure, un tondo con lo scudo dei Bentivoglio, signori di Bologna. Estremamente elaborata, questa alabarda nasceva come arma da parata, per essere portata in corteo ed esibita come simbolo di ricchezza dinastica.

Dettagli dell’opera

Scheda di catalogo

L’alabarda si presenta con una scure a taglio dritto, con onde a uncino diagonali, dalla quale sale verso l’alto, una lunga cuspide finita a quadrello (a sezione quadrangolare), completata, sul lato opposto, da un dente a becco di falco dal quale scendono sull’asta quattro volute rivolte verso l’alto. È realizzata in ferro forgiato, inciso, dorato e ageminato, fissata a un’asta di legno (spezzata) la cui parte superiore è decorata con borchie metalliche e, sull’innesto della parte metallica, con una decorazione in tessuto di colore rosso. Tutta la parte in ferro è decorata: nodi senza fine salgono sulla parte centrale dell’alabarda, volute di foglie d’acanto sull’uncino, putti in lotta sulla cuspide (parzialmente abrasi e quasi illeggibili) e altri putti sulla scure, due alati affiancano lo scudo Bentivoglio, altri sopra e sotto reggono lunghe foglie o stanno in piedi sotto un albero di nespole, altra impresa della casata bolognese. Un lato dell’arma è ben leggibile, mentre l’altro è molto più abraso e la doratura è quasi completamente perduta.

Le alabarde si diffusero in Europa a partire dal Trecento (il termine tedesco "Helbarta" compare già nel 1315; Geßler 1928, pp. 52-56) per essere poi più massicciamente utilizzate a partire dal Quattrocento dai mercenari svizzeri e dai lanzichenecchi che giunsero in Italia a più riprese perché efficacissime armi da attacco e difesa per la fanteria (Borgatti 1929; Waldman 2005, pp. 17-21). Data la sua straordinaria ricchezza decorativa, questa specifica alabarda fu probabilmente realizzata come oggetto da parata, perché fosse sfoggiata in corteo e non per essere realmente utilizzata nel campo di battaglia. Lo stemma Bentivoglio riconduce l’arma al contesto bolognese e al periodo, tra 1463 e 1506, durante il quale regnò sulla città emiliana Giovanni II, che nel 1487 fece sposare suo figlio Annibale con Lucrezia d’Este, figlia di Ercole I, duca di Modena e Ferrara. I festeggiamenti, nel gennaio di quell’anno, furono ricordati per la pompa e la magnificenza dei cortei, entro i quali trovarono sicuramente posto armi da parata decorate con le armi della famiglia (Scalini 2018b, p. 255, n. IX.2).

L’arma Bentivoglio compare anche su un’altra alabarda riccamente decorata, e simile a questa nella forma, conservata al museo Stibbert di Firenze (Boccia 1975, n. 497) e altrettanto affine, per forma e decorazione incisa, è un esemplare del Metropolitan Museum di New York già della Bashford Dean Collection (Grancsay, von Kienbusch 1933, p. 178, n. 108; inv. 29.156.3). Reca le medesime girali d’acanto con foglie ondulate, la stessa lavorazione del nastro che incornicia lo scudo e forme molto simili nei corpi umani, anche un pettorale del Philadelphia Museum of Art attribuito a una generica bottega del nord Italia nel primo decennio del Cinquecento (Breiding 2020, pp. 114-115, n. 33; inv. 1977-167-150a—c, già collezione Otto von Kienbusch). Grazie allo stemma Bentivoglio, l’alabarda di Palazzo Venezia permette di associare l’intero corpus a una bottega bolognese attiva tra la fine del Quattro e l’inizio del Cinquecento e di proporre il nome di Alessandro Coltelli, abile decoratore di armi tramite la tecnica dell’agemina e del niello, il cui nome compare su una cinquedea (un tipo di spada corta e simile a un pugnale) oggi all’Ashmolean Museum di Oxford (Scalini 2018b, p. 255, n. IX.2).

Questa alabarda fa parte della collezione del principe Ladislao Odescalchi (1846-1922), acquistata dallo Stato italiano nel 1959 e collocata a Palazzo Venezia nel 1969. Questa vasta raccolta non era un’armeria di famiglia, ma frutto di mirati acquisti, guidati dal gusto personale di Odescalchi (Barberini 2007), che acquistò questa preziosa alabarda all’asta della collezione del cavalier Raoul Richards a Roma nel 1890 (Giacomini e Capobianchi 1890, p. 129, n. 1086).

Giulia Zaccariotto

Scheda pubblicata il 27 Marzo 2025

Stato di conservazione

Asta spezzata.

Stemmi emblemi e marchi

Sulla scure un tondo contenente lo scudo dei Bentivoglio (bipartito dalla sega) sormontato dalla croce del comune di Bologna.

Provenienza

Collezione Raoul Richards;

Roma, dal 1890 collezione Ladislao Odescalchi (Odescalchi, n. 1570);

acquisita dallo Stato italiano, 1959;

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1969.

Esposizioni

Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo; Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Armi e potere nell’Europa del Rinascimento, 26 luglio-11 novembre 2018.

Bibliografia

Giacomini e Capobianchi, Catalogue de la riche collection d’armes antiques, du moyen âge, de la Renaissance et des temps modernes et des rares objects apartenant a M. Le Chev. Raoul Richards, Roma 1890;

Geßler Eduard Achilles, Führer durch die Waffensammlung. Schweitzerisches Landesmuseum, Zürich 1928;

Borgatti Mariano, Alabarda, ad vocem, in Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1929;

Grancsay Stephen Vincent, von Kienbusch Carl Otto, The Bashford Dean Collection of Arms and Armor in the Metropolitan Museum of Art, Portland 1933;

Boccia Lionello Giorgio, Il Museo Stibbert a Firenze. L’armeria europea, Milano 1975;

Boccia Lionello Giorgio, L’armeria del Museo Civico Medievale di Bologna, Busto Arsizio 1991, p. 26;

Waldman John, Hafted Weapons in Medieval and Renaissance Europe: The Evolution of European Staff Weapons between 1200 and 1650, Leiden 2005;

Barberini Maria Giulia, La collezione Odescalchi di armi antiche: storia della raccolta del principe Ladislao, in «Bollettino d’arte», s. VI, XCI, 2006 (2007), 137/138, pp. 101-114;

Fossà Bianca, Studio conservativo delle armi e armature Odescalchi. Nuove metodologie per la schedatura di una collezione, in «Bollettino d’arte», s. VI, XCI, 2006 (2007), 137/138, pp. 115-142;

Scalini Mario, Una barda da cavallo dei Francia e osservazioni sulla produzione suntuaria di armi tra Ferrara e Bologna, in Scalini Mario, Rossoni Elena (a cura di), Il genio di Francesco Francia. Un orafo pittore nella Bologna del Rinascimento, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 24 marzo-24 giugno 2018), Venezia 2018, pp. 15-25 (Scalini 2018a);

Scalini Mario (a cura di), Armi e potere nell’Europa del Rinascimento, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo; Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 26 luglio-11 novembre 2018), con schede a firma del curatore, Cinisello Balsamo 2018, p. 255, n. IX.2 (Scalini 2018b);

Breiding Dirk H., Arm and Armor. Highlights from the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia 2020.