All’indomani del conflitto Palazzo Venezia si immerge nuovamente nell’arte: una serie di esposizioni, il museo e il reinsediamento degli uffici della tutela segnano una strada nuova, che l’allontana definitivamente dalla diplomazia e dalla politica attive

Uno dei temi che segnarono le ultime fasi della Seconda guerra mondiale consistette nel porre in salvo le principali opere d’arte italiana dalle razzie dei tedeschi. Aldo De Rinaldis (1882-1949) e ancor più Emilio Lavagnino (1898-1963) rientrano nel novero di quegli storici dell’arte che profusero ogni sforzo in questo senso, talvolta a rischio della vita. L’uno e l’altro fecero perno su Palazzo Venezia. Al soprintendente De Rinaldis si deve fra l’altro la mostra Capolavori della pittura europea: aperta dal 28 agosto 1944 al 18 febbraio 1945 nell’Appartamento Barbo su incarico del Governo militare alleato, la mostra vide protagoniste proprio quelle opere che nei mesi precedenti erano state ricoverate a Roma e in Vaticano.

Ritratto di Aldo De Rinaldis in un dipinto di Lucia Tarditi, conservato presso la Galleria Borghese di Roma

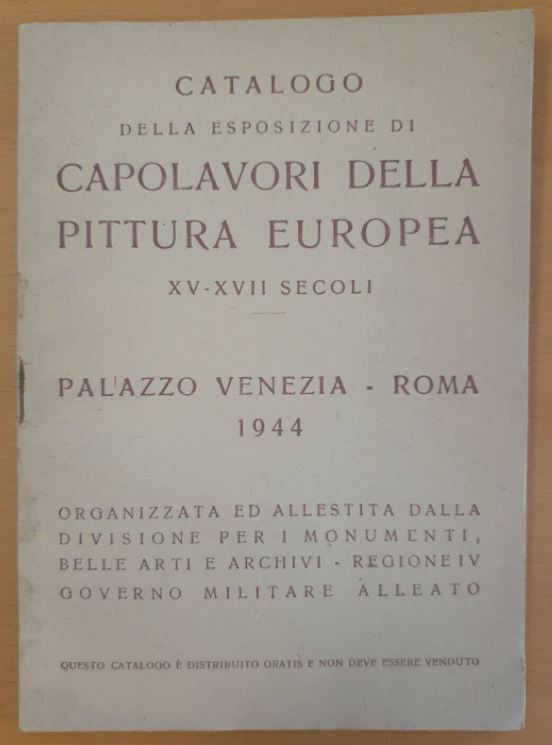

Catalogo della mostra Capolavori della pittura europea. XV-XVII secoli del 1944-1945, organizzata dalla Divisione per i Monumenti, Belle Arti e Archivi - Regione IV del Governo Militare Alleato

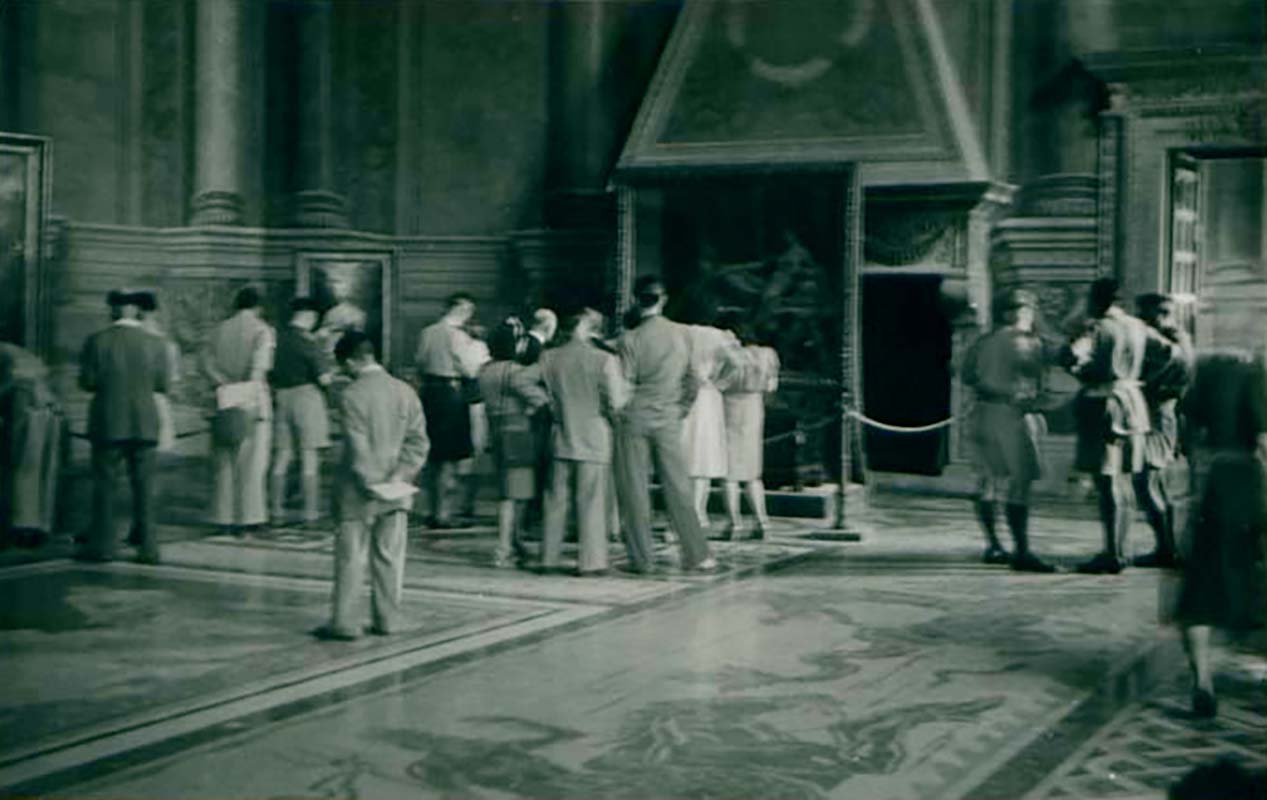

Allestimento nella sala del Mappamondo della mostra Capolavori della pittura europea del 1944-1945

Quanto a Lavagnino, ispettore di soprintendenza e poi direttore della Galleria Nazionale d’Arte Antica, egli si era assunto la responsabilità di trasferire in Vaticano centinaia di capolavori provenienti da ogni parte d’Italia, molti dei quali erano appunto transitati nelle sale di Palazzo Venezia. Non basta. Fondatore già nel 1944 con un altro convinto antifascista, Umberto Zanotti Bianco, dell’Associazione nazionale per il restauro dei monumenti italiani danneggiati dalla guerra, Lavagnino nel 1945 organizzò sempre a Palazzo Venezia la Mostra d’Arte Italiana: l’iniziativa, la prima del genere pensata e messa in piedi da italiani, contribuì a riconoscere nel patrimonio artistico uno dei principali strumenti per ricostruire un nuovo e democratico rapporto tra la cultura e la società del paese, sconvolto dal regime fascista e dalla guerra.

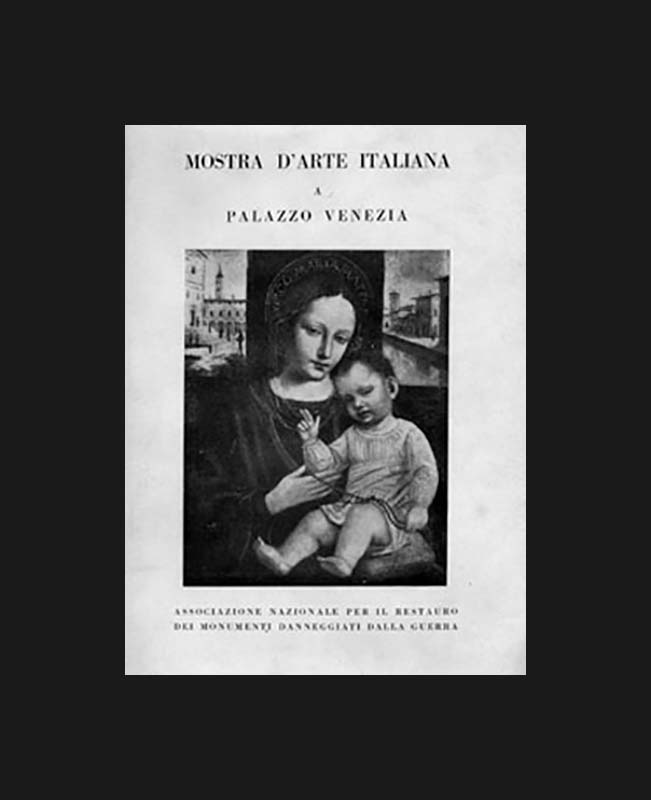

Catalogo della Mostra d'Arte Italiana del 1945, organizzata dall'Associazione Nazionale per il Restauro dei Monumenti danneggiati dalla Guerra

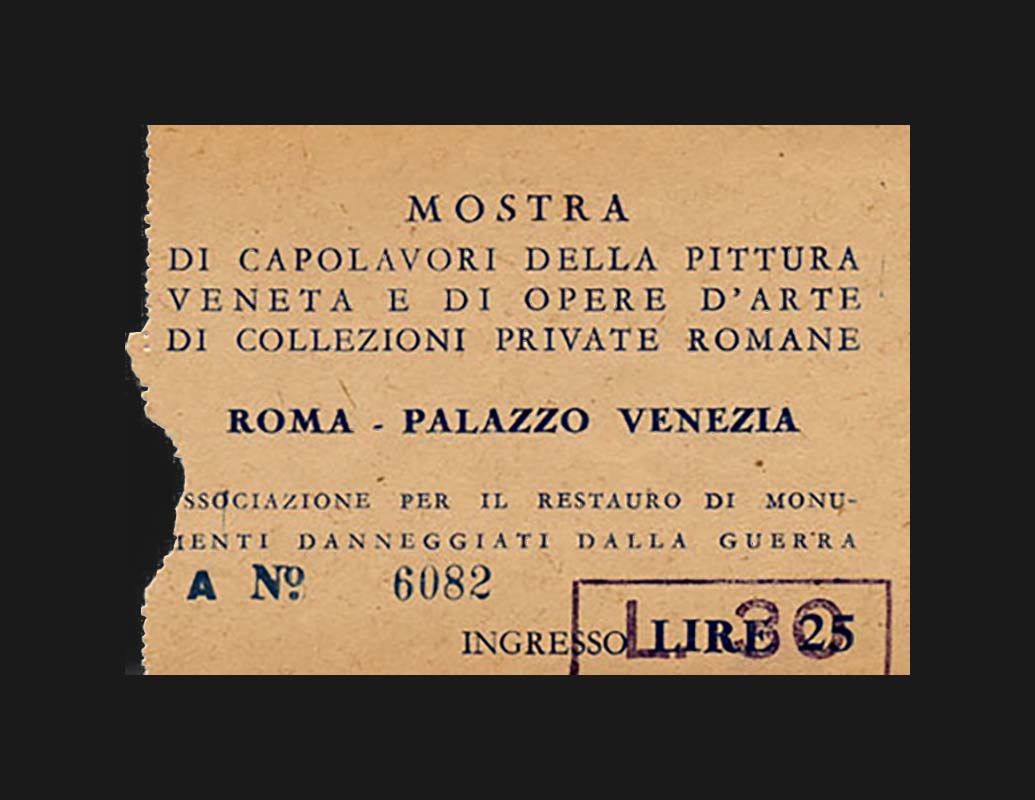

Biglietto d'ingresso alla Mostra d'Arte Italiana del 1945, nella quale furono esposti numerosi capolavori della scuola veneta e nella seconda sezione opere di proprietà privata, di ogni scuola e di ogni epoca, provenienti dalle più importanti collezioni romane

Ma perché proprio Palazzo Venezia? Sia De Rinaldis che Lavagnino intenzionalmente stabilirono un ponte con l’ormai storica mostra degli oggetti d’arte restituiti nel primo dopoguerra dall’Austria-Ungheria, per riconsegnare alla collettività un patrimonio di arte, di storia e di cultura che per troppo tempo era stato sottratto da un duplice potere tirannico, il regime fascista e l’esercito tedesco. Non certo a caso, le mostre si tennero nell’Appartamento Barbo, il luogo di cui a suo tempo si era appropriato Benito Mussolini.

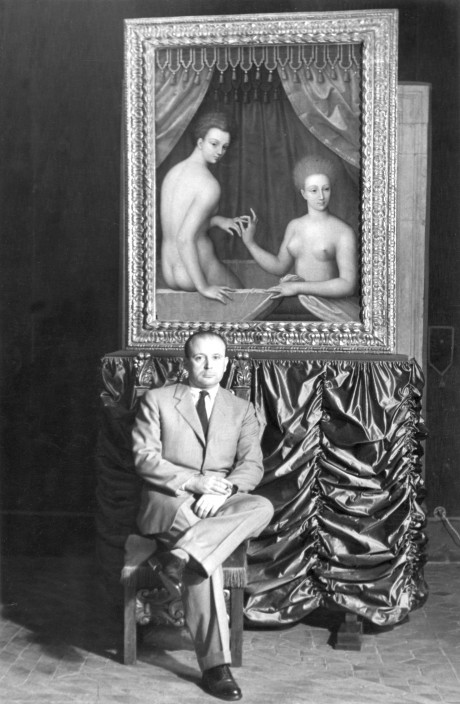

Rodolfo Siviero, storico dell'arte e agente segreto, in una sala del Palazzo di Venezia in occasione della Seconda mostra nazionale delle opere d'arte recuperate in Germania del 1951

Le mostre del 1944 e del 1945 spianarono la strada alla riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Venezia, avvenuta nello stesso 1945 all’interno del piano nobile. La responsabilità cadde sulle spalle del nuovo direttore, Antonino Santangelo (1904-1965). Durante gli anni che seguirono Santangelo si diede molto da fare per ampliarne le collezioni, fra l’altro accaparrandosi la collezione di Gennaro Evangelista Gorga, detto Evan (1865-1957).

La collezione di terracotte di Evan Gorga in una sala degli appartamenti di via Cola di Rienzo a Roma

Gorga, tenore di fama internazionale, era altresì noto come un vorace collezionista d’arte e ancor più di strumenti musicali. Egli ne aveva offerto un assaggio nel 1911, allorché, in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia, oltre mille pezzi erano stati esposti temporaneamente a Castel Sant’Angelo, catturando l’attenzione e l’ingordigia del banchiere John Pierpont Morgan. La convenzione ministeriale per la conservazione in Italia delle opere Gorga porta la data 27 novembre 1949. L’anno seguente, il 1950, una parte consistente prese la strada di Palazzo Venezia.

Achille trascina il corpo di Ettore in una scultura in terracotta di Bartolomeo Pinelli del 1833, dalla collezione Gorga, conservato in deposito presso il Museo di Roma in Palazzo Braschi

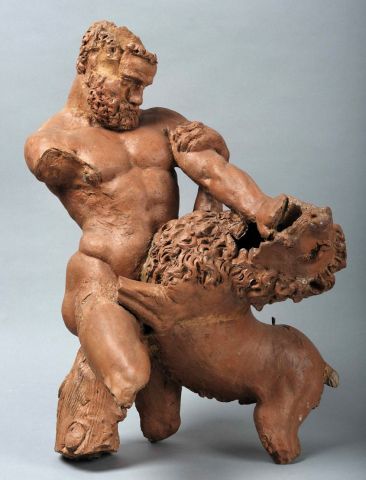

Ercole e il leone Nemeo in una scultura in terracotta di Bartolomeo Bandinelli detto Baccio Bandinelli del 1530-1540 circa, dalla collezione Gorga, conservato presso il Museo del Palazzo di Venezia

Nei primi anni Cinquanta le raccolte custodite all’interno di Palazzo Venezia assunsero una decisa curvatura verso le arti applicate, o arti decorative. La decisione risentì certamente dell’acquisto di Palazzo Barberini nel 1949 e della decisione di farne la seconda sede della Galleria Nazionale d’Arte Antica. Entro il 1953 s’indirizzo su Palazzo Barberini un congruo numero di dipinti già in Palazzo Venezia, inclusi parecchi già della collezione di Henrietta Hertz.

Targa del Museo Artistico Industriale (MAI)

Allestimento del 1934, realizzato da Luigi Serra, della sala quinta del Museo Artistico Industriale nella sede di via Conte Verde

Sempre in quest’ottica Palazzo Venezia si vide assegnare pezzi che un tempo erano appartenuti al Museo Artistico Industriale, o MAI. Il MAI, legato all’iniziativa del principe Baldassarre Odescalchi (1844-1909), era sorto nel 1874, con l’obiettivo di ricalcare le orme del South Kensington Museum di Londra, l’odierno Victoria & Albert Museum, ma alla fine non era mai realmente decollato. Fra i molti oggetti del MAI che possono ancor oggi apprezzarsi a Palazzo Venezia vale almeno segnalare i quattro rilievi con Storie di san Girolamo di Mino da Fiesole.

Quattro rilievi con le Storie di san Girolamo di Mino da Fiesole

Il particolare indirizzo assunto dal museo proseguì nel 1959, con l’acquisto della collezione del principe Ladislao Odescalchi (1846-1923). Al pari del fratello Baldassarre, Ladislao era stato uno dei protagonisti della Roma artistica fin de siècle, distinguendosi per gli interessi verso l’arte e ancor più verso le armi di ogni tempo e di ogni paese. Per mettere insieme la sua collezione egli si era rivolto ad antiquari e collezionisti di tutt’Europa.

Allestimento dell'armeria Odescalchi, curato da Nolfo di Carpegna, nella sala del Concistoro nel Palazzo di Venezia

La cosiddetta Armeria Odescalchi, alla morte di Ladislao trasmessa al nipote Innocenzo e riordinata nel palazzo avito ai Santi Apostoli, contava nel 1953 duemila tra armi da fuoco e da taglio, da offesa e da difesa. Circa ottocento presero la strada del Castello di Bracciano, dove si trovano ancor oggi; quanto alle restanti milleduecento, esse furono acquisite dallo Stato italiano, con destinazione Palazzo Venezia. Nel 1969, al tempo della direzione di Maria Vittoria Brugnoli (1915-2013), le armi trovarono sistemazione provvisoria nei saloni monumentali, attraverso un allestimento curato per la parte scientifica da Nolfo di Carpegna (1913-1996).

Armatura da comandante di fanteria di Michael Witz il giovane del 1550-1560, conservata presso il Museo di Palazzo Venezia

Il 23 giugno del 1982 venne inaugurata la mostra Garibaldi. Arte e Storia: la mostra era organizzata in due sezioni, una, sulla storia, al Museo Centrale del Risorgimento, l’altra, sull’arte, nei saloni monumentali di Palazzo Venezia. Nel corso degli anni il palazzo aveva continuato a ospitare esposizioni a carattere temporaneo, spesso adeguandosi alla curvatura sulle arti applicate acquisita nel frattempo dal suo museo. Tali erano state Arazzi francesi dal Medioevo del 1953, la Mostra storica nazionale della miniatura del 1959, a cura rispettivamente di Georges Fontaine e di Giovanni Muzzioli, o, ancora, la Mostra di Disegni delle Collezioni Reali d’Inghilterra a Windsor del 1961.

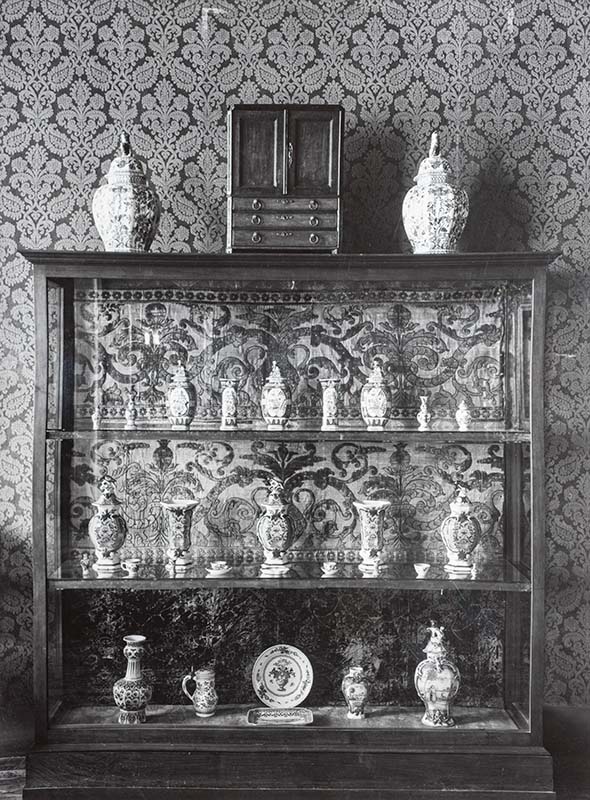

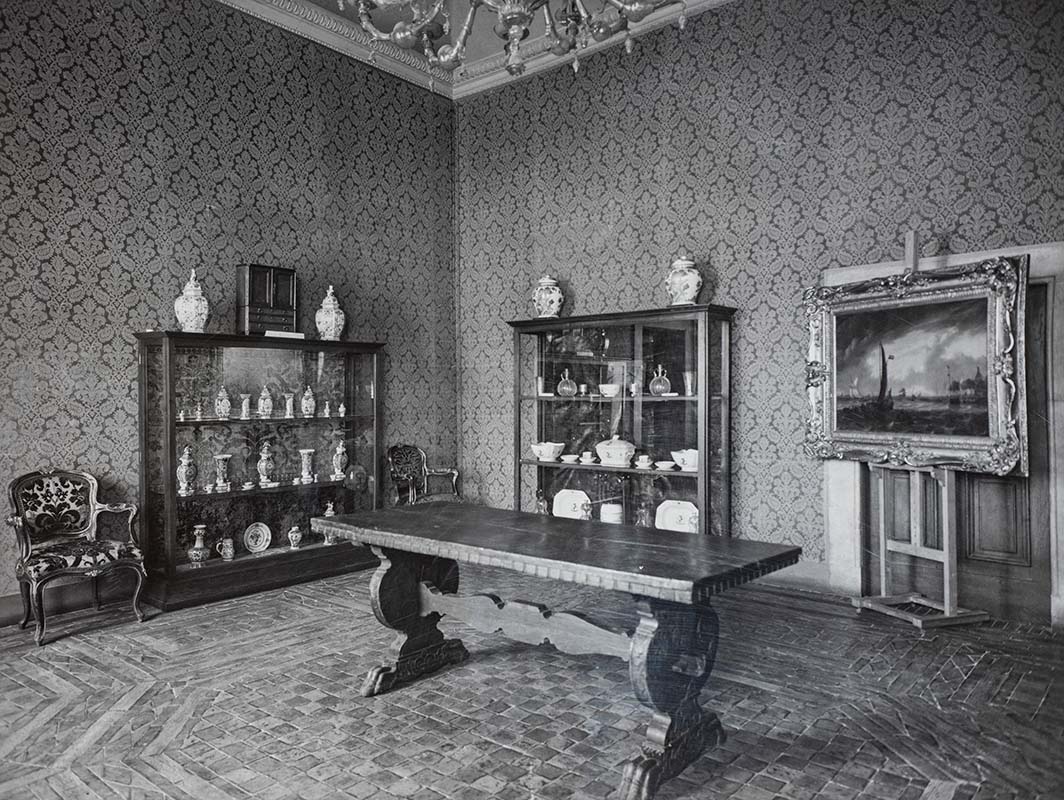

Allestimento della Mostra della ceramica antica olandese del 1949

Allestimento della Mostra di affreschi medievali Iugoslavi nella sala del Mappamondo del Palazzo di Venezia negli anni Cinquanta

Allestimeno della mostra di scultura dell'American Academy in Rome, British School at Rome and Swiss Institute in Rome presso il Palazzo di Venezia nel 1950

Copertina del catalogo della Mostra storica nazionale della miniatura del 1959

Garibaldi, Arte e storia si pose comunque in modo diverso, aprendo di fatto un’epoca nuova. In un clima di crescente interesse verso i beni culturali, il commissario della mostra, la storica dell’arte Sandra Pinto (1939-2020) interpretò l’edificio come la sede idonea a eventi di risonanza nazionale e internazionale, che fossero capaci di tenere unite qualità scientifica e alta divulgazione. Lungo il sentiero battuto dalla storica dell’arte romana si mossero Gianfranco Spagnesi con Il colore della città del 1988, Dante Bernini con Caravaggio: nuove riflessioni del 1989, alle quali seguirono eventi monografici dedicati, fra gli altri, a Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini, Caravaggio e Sebastiano del Piombo, l’uno curato da Anna Lo Bianco, i tre restanti da Claudio Strinati.

Copertina del catalogo della mostra Garibaldi. Arte e Storia del 1982

Copertina della mostra Caravaggio: nuove riflessioni del 1989

Copertina della mostra monografica Pietro da Cortona 1597-1669 del 1997

Per fare spazio a Garibaldi, Arte e storia gli organizzatori smantellarono una parte consistente dell’esposizione permanente del museo, compresa l’Armeria Odescalchi. L’operazione, che all’inizio doveva avere un carattere temporaneo, anche per via del successo di quella mostra, avrebbe caratterizzato il futuro assetto sia dell’Appartamento Barbo che dei saloni monumentali, ancor oggi privi di arredi. Di fatto, la strada delle grandi mostre, pagante sul piano del pubblico occasionale, implicò il confinamento del museo di Palazzo Venezia fra l’Appartamento Cibo e il secondo piano del Palazzetto.

Allestimento museografico curato da Paola Della Pergola, già direttrice della Galleria Borghese di Roma, nel 1979-1980

Il museo di Palazzo Venezia appare dunque segnato nel periodo successivo da una serie di interventi puntuali, uniti dal desiderio di valorizzare le singole collezioni. Nel 1983 si decise di ripartire gli oggetti per categorie: gli uni dopo gli altri ecco dunque allinearsi i dipinti, le maioliche, i bronzetti, le terrecotte e così via. Questo indirizzo, che recuperava la curvatura sulle arti applicate assunta nel corso degli anni Cinquanta, si rispecchiò alla fine degli anni Ottanta nell’allestimento museografico di Franco Minissi (1919-1996).

Allestimento museografico della sezione di arte medievale curato dall'architetto Eugenia Cuore nel 1985

Allestimento museografico curato dall'architetto Franco Minissi nel 1988

Nel luglio 2006 Maria Giulia Barberini inaugurò il lapidarium del Museo. Nel corso del tempo erano confluite a Palazzo Venezia diverse centinaia di opere in marmo o in altre pietre, scalate fra l’età classica e il XVII secolo. Alcune erano giunte alla luce nel primo Novecento, durante gli scavi per le fondamenta del nuovo Palazzetto, altre provenivano dal Museo Artistico Industriale o dalla raccolta di palazzo Mattei. Il lapidarium fu allestito all’esterno del secondo piano del Palazzetto, affacciato sull’incantevole cortile degli aranci.