Grazie a un plebiscito un giovane artista bresciano riesce a imporsi su venticinque colleghi ben più noti

Al concorso per la decorazione del futuro Altare della Patria presero parte ventisei artisti, tutti come da bando rigorosamente italiani. In alcune circostanze, si pensi a Lodovico Pogliaghi (1857-1950) o a Ettore Ximenes (1855-1926), si trattava di personalità già famose, abituate alle gare pubbliche e ai meccanismi di selezione e, per giunta già attivi al Vittoriano. Su tali basi, Ximenes presentò tre bozzetti, uno per ciascuno dei temi proposti nel bando. Nel dicembre 1908 la palazzina dei Reali Carabinieri, sul Lungotevere Flaminio, accolse l’esposizione dei ventotto bozzetti, compresi i tre di Ximenes.

Lo scultore Ettore Ximenes in posa nel suo studio

Modellino in bronzo de Il Diritto di Ettore Ximenes, già elaborato per il gruppo scultoreo nella prima balaustra del Vittoriano

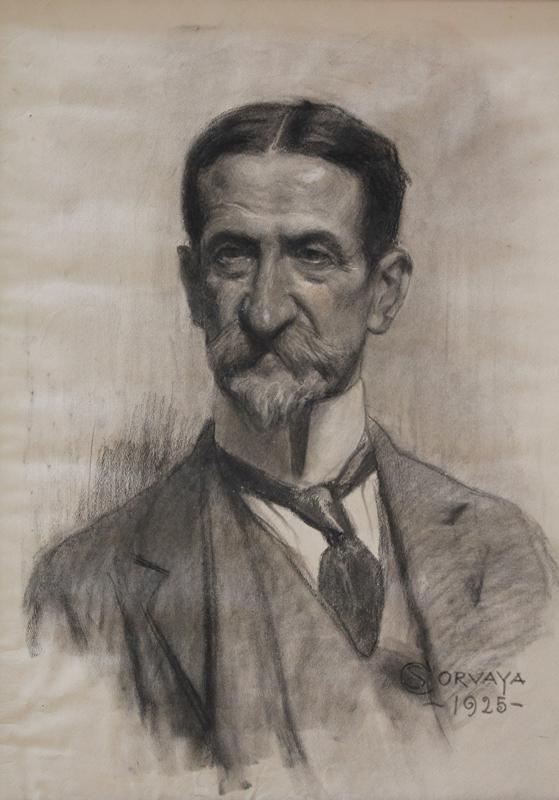

Ritratto dello scultore Lodovico Pogliaghi, conservato presso la Casa Museo Lodovico Pogliaghi a Sacro Monte di Varese

Modellino in bronzo de La Concordia di Lodovico Pogliaghi, già elaborato per il gruppo scultoreo nella prima balaustra del Vittoriano, oggi conservato nell’atelier della Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Nel gennaio 1909 la Commissione Reale per il Monumento a Vittorio Emanuele II, presieduta dal Ministro dei Lavori Pubblici Pietro Bertolini (1859-1920), si riunì per decretare il vincitore. Essa era coadiuvata dalla sottocommissione artistica, con a capo il senatore Gaspare Finali (1829-1914) e composta da alcuni celebri architetti e scultori, da Ernesto Basile (1852-1932), Cesare Maccari (1840-1919), Gaetano Koch, Manfredo Manfredi e Pio Piacentini a Domenico Trentacoste (1859-1933). La sottocommissione, dopo avere selezionato i bozzetti di Angelo Zanelli (1879-1942), Arturo Dazzi (1881-1906), Antonio Ugo (1870-1950) e dello stesso Pogliaghi, si espresse unanimemente a favore del primo.

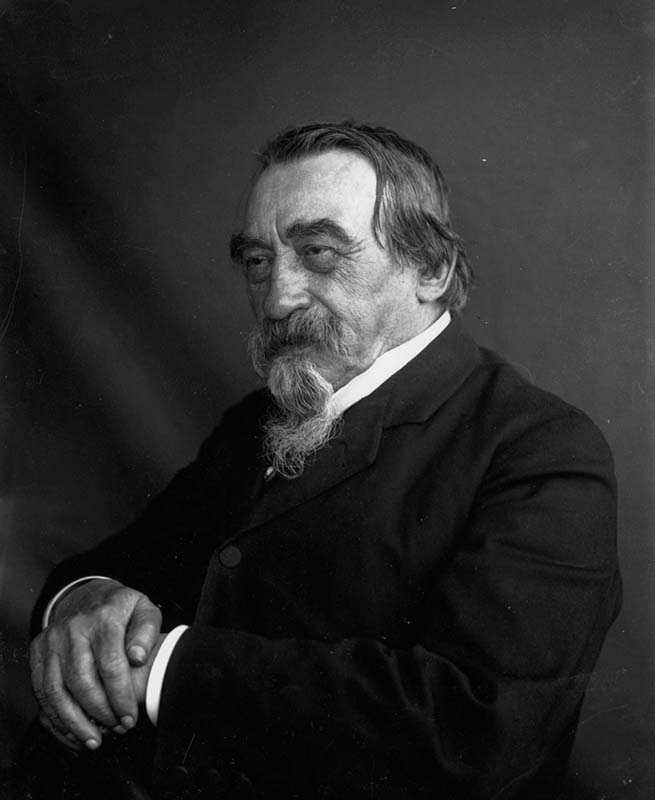

Ritratto del senatore Gaspare Finali

Quando partecipò al concorso Angelo Zanelli (1879-1942) aveva circa trent’anni. Originario della provincia di Brescia, Zanelli si era formato a Firenze, presso l’Accademia di Belle Arti, dove aveva seguito le lezioni di Augusto Rivalta (1837-1925). Un pensionato accademico gli aveva consentito di spostarsi nel 1903 a Roma, da allora sua residenza stabile, dove il suo linguaggio accademico si era evoluto in chiave Liberty e simbolista.

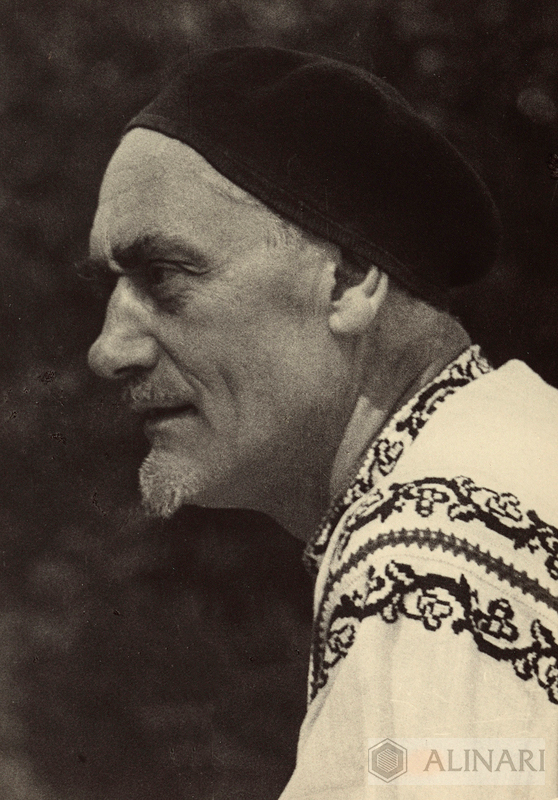

Ritratto dello scultore Angelo Zanelli nel 1935

Lo scultore Augusto Rivalta nel suo studio

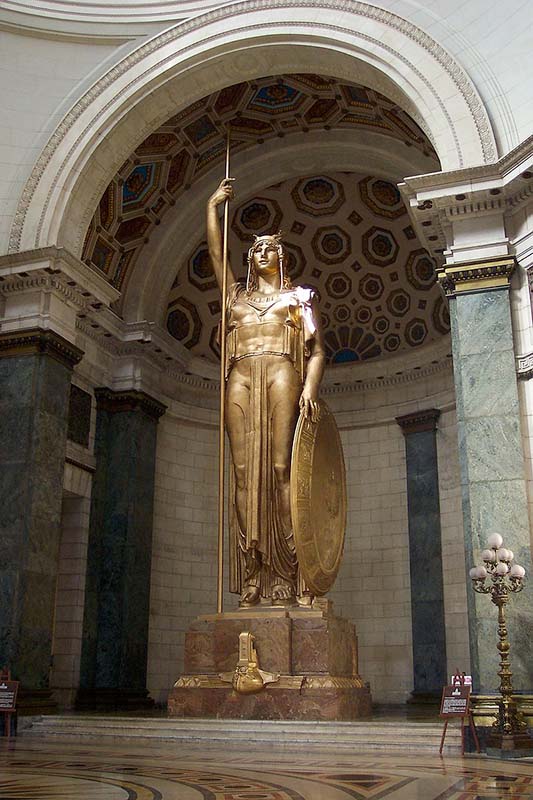

Il primo successo era giunto nel 1906, anno del Monumento al ministro Giuseppe Zanardelli, installato sul Lungolago di Salò. La vittoria del concorso per il Vittoriano lo avrebbe lanciato nell’Olimpo dei grandi: da allora Zanelli avrebbe ottenuto commissioni di grande spicco, dal Mausoleo del generale José Gervasio Artigas per Montevideo al gruppo di sculture monumentali per il Campidoglio de L’Avana a Cuba, inclusa la Statua della Repubblica.

La statua de La Repubblica dello scultore Angelo Zanelli per il Campidoglio de L'Avana a Cuba

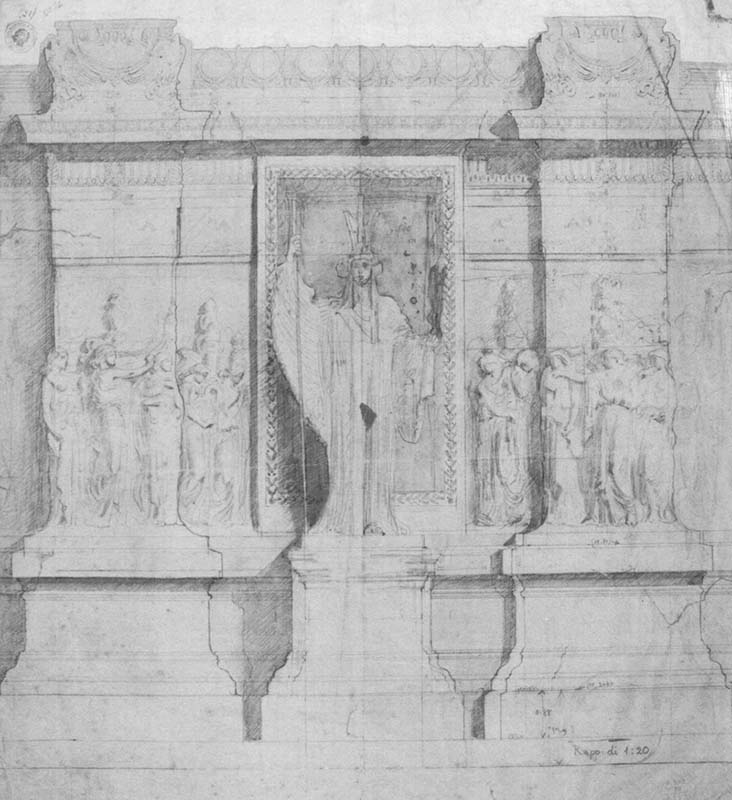

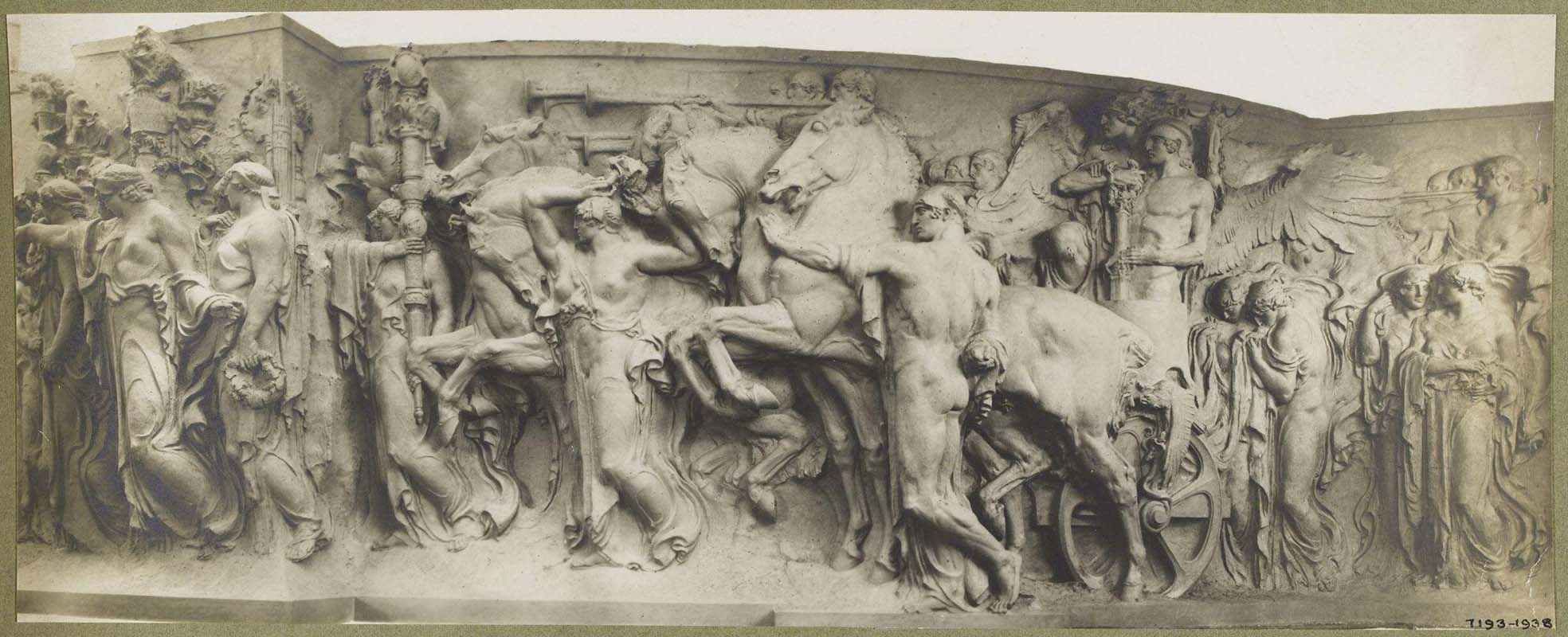

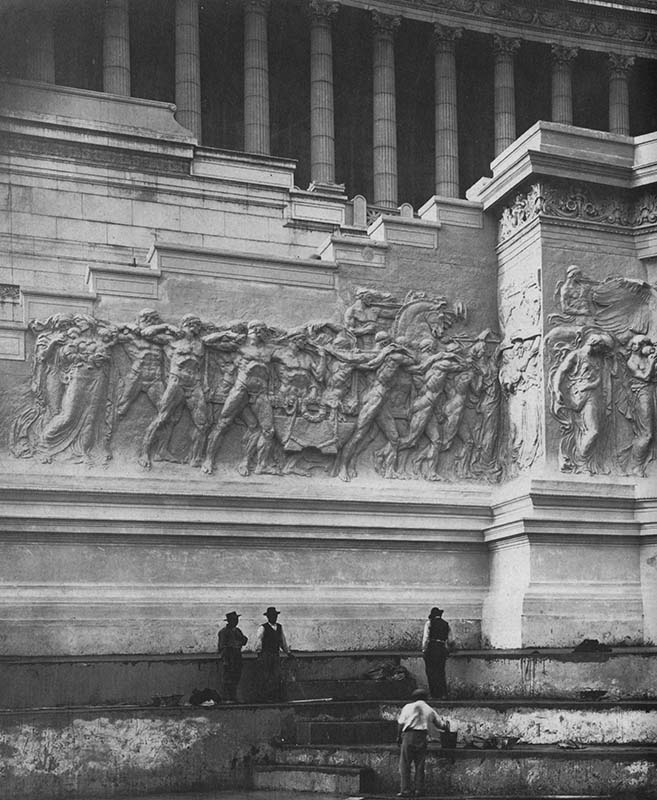

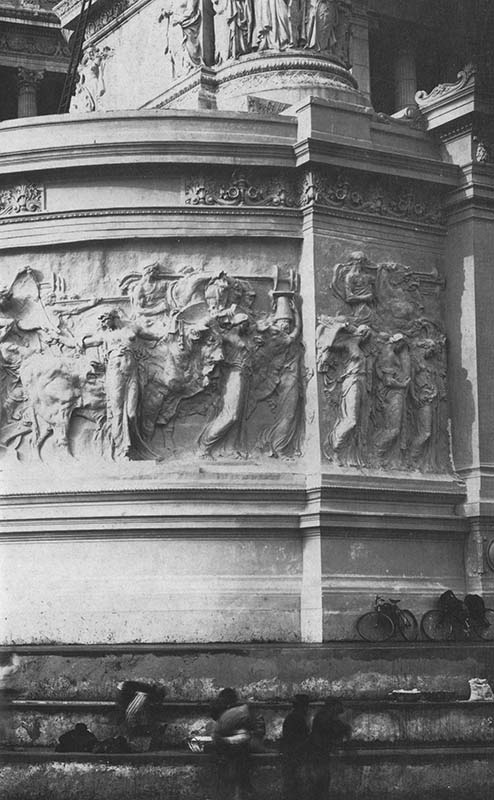

Dei tre temi proposti nel bando di concorso Zanelli scelse l’ultimo, quello che gli lasciava la maggiore libertà. Ai lati de La Dea Roma l’artista rappresentò a destra L’amor patrio che combatte e vince, un lungo corteo formato da figure di estrazione mitologica e paganeggiante; sinistra Il lavoro che edifica e feconda, un secondo corteo dove le attività dell’agricoltura si alternano a quelle dell’industria.

Bozzetto de La Dea Roma di Angelo Zanelli

Il Trionfo dell'Amor Patrio o l'Amor Patrio che combatte e vince

Dettaglio del Trionfo dell'Amor Patrio o l'Amor Patrio che combatte e vince

Dettaglio del Trionfo del Lavoro o il Lavoro che edifica e feconda

Zanelli denuncia qui un rinvio ai trionfi romani di età classica, in particolare ai due rilievi all’interno dell’Arco di Tito, ma riletti e filtrati attraverso un lessico moderno, debitore alla matrice simbolista di Leonardo Bistolfi. Ne La Dea Roma, successiva di qualche anno, l’artista avrebbe modulato questo linguaggio di base e assunse declinazioni prossime alla Secessione Viennese e all’arte di Gustav Klimt.

La Commissione Reale, al contrario della sottocommissione artistica, non si trovò concorde sul nome di Angelo Zanelli: tre componenti – lo scultore Giulio Monteverde (1837-1917), l’architetto Alfredo d’Andrade (1839-1915) e lo storico dell’arte Corrado Ricci (1858-1934), al tempo direttore generale delle Antichità e Belle Arti – preferirono astenersi. In tal modo i due organi incaricati di dirigere i lavori del Vittoriano entrarono in conflitto.

Lo scultore Angelo Zanelli nel suo studio a lavoro sul bozzetto preparatorio, in una fotografia di Mario Nunes Vais

Bozzetto provvisorio in gesso dello scultore Angelo Zanelli

Per comporre la questione si stabilì che i due artisti maggiormente apprezzati, lo stesso Zanelli e Arturo Dazzi sviluppassero i loro bozzetti a grandezza naturale e li consegnassero il 10 novembre 1910, per esporli a turno al pubblico nel 1911, in occasione del cinquantesimo dell’Unità d’Italia. La decisione finale sarebbe toccata al pubblico.

Lo scultore Arturo Dazzi nel suo studio

Bozzetto provvisorio in gesso dello scultore Arturo Dazzi

Come in molte altre circostanze nel lungo cammino della storia dell’arte italiana, i portavoce di due linguaggi differenti si sfidarono in una sorta di duello: da un lato ecco perciò Dazzi, portavoce della corrente storicistico-verista, dall’altro Zanelli, campione della simbolista.

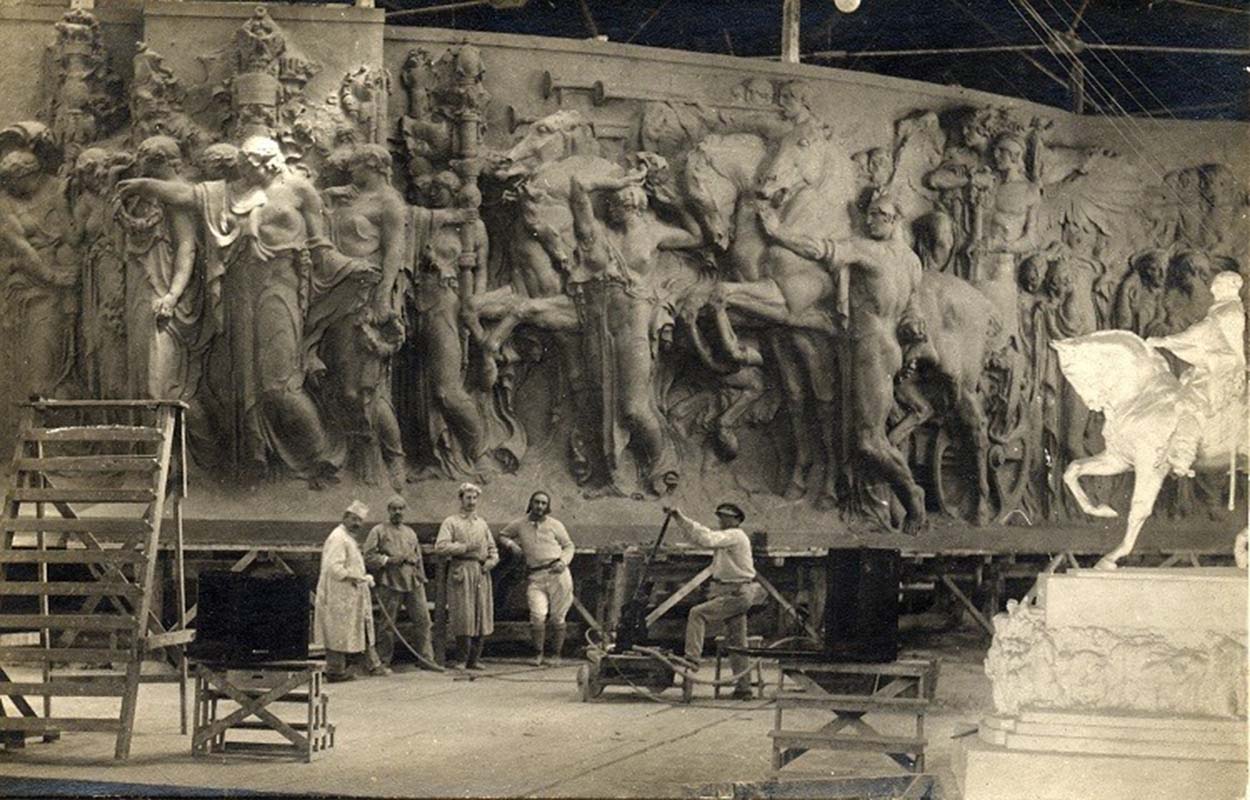

Sia Dazzi che Zanelli a quel punto avevano a disposizione soltanto pochi mesi per tradurre i rispettivi bozzetti, alti meno di 50 centimetri, in modelli a grandezza naturale di circa tre metri. Zanelli vi riuscì facendo ricorso a una squadra di collaboratori e a una macchina costituita da un sistema di squadre centimetrate, detta pantografo. Questo sistema, figlio dei metodi di lavoro caratteristici della rivoluzione industriale e noto da tempo in Francia, gli consentì di consegnare il modello definitivo in cinque mesi, dal luglio al 30 novembre 1910.

Lo scultore Angelo Zanelli (al centro, in tuta chiara da lavoro) con alcuni collaboratori e visitatori nel cantiere dove furono realizzare le monumentali sculture

Il 4 giugno 1911, in occasione della cerimonia per il cinquantenario dell’Unità d’Italia, Zanelli e Dazzi si contesero la palma del vincitore. Il primo modello posto in opera apparteneva a Zanelli; a distanza di un paio di settimane toccò a quello di Dazzi. La gara, ricorda la storica dell’arte Rossana Bossaglia, scatenò le passioni dell’opinione pubblica come un’impresa sportiva, anche grazie al concorso della stampa.

Inaugurazione del Monumento a Vittorio Emanuele II o Vittoriano il 4 giugno 1911

Dopo qualche mese il giudizio si orientò in favore di Zanelli, ricalcando quanto era già emerso in seno alla sottocommissione artistica del Vittoriano. Su tali basi il 1° dicembre 1911 la Commissione Reale decretò all’unanimità la vittoria dello scultore bresciano.

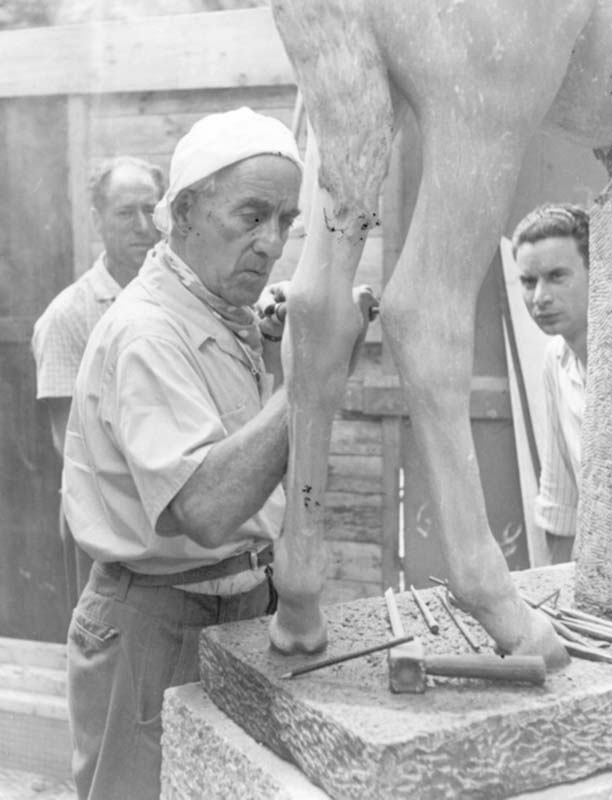

Lo scultore Angelo Zanelli, ottenuta la vittoria definitiva, a lavoro sul fregio per l'Altare della Patria