La fine della Repubblica di Venezia apre per l’edificio una nuova fase: il palazzo, fatto salvo il periodo rivoluzionario, diventa per oltre un secolo la sede degli ambasciatori dell’Impero Austro-Ungarico

Il 17 ottobre 1797 il generale Napoleone Bonaparte e il conte Johann Ludwig Josef von Cobenzl siglarono un trattato di pace: Bonaparte rappresentava l’Armata d’Italia della Francia rivoluzionaria, Cobenzl l’Impero asburgico. Il trattato, siglato nella cittadina friulana di Campoformio e perciò normalmente detto Trattato di Campoformio, prevedeva fra le clausole la fine della Repubblica di Venezia e la cessione all’Austria di tutti i suoi possedimenti, inclusa naturalmente la sede dell’ambasciata di Roma. Dal 1° gennaio 1798 Palazzo Venezia diventò la sede della diplomazia austriaca presso lo Stato della Chiesa: a distanza di più di tre secoli, il leone di San Marco fu ammainato, cedendo il posto all’aquila degli Asburgo.

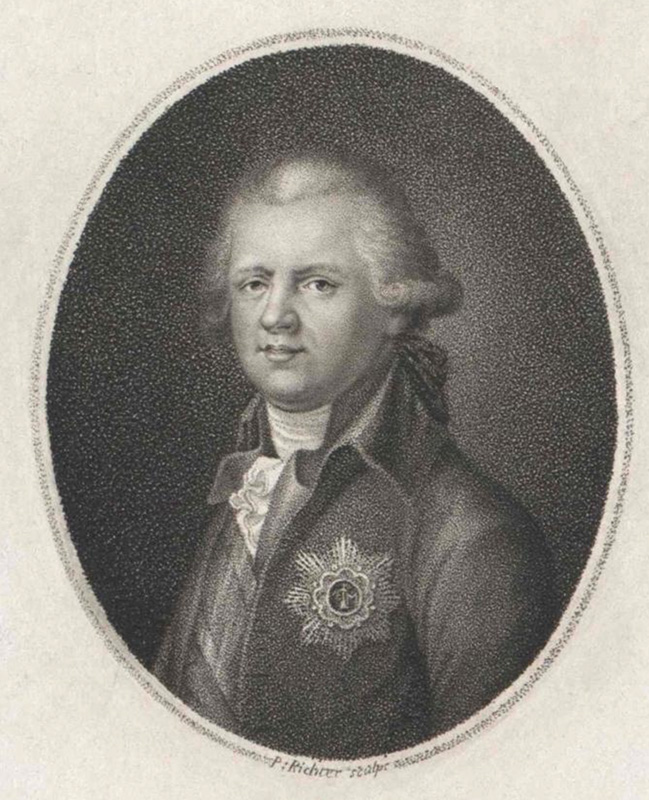

Ritratto del conte Johann Ludwig Josef von Cobenzl

La bandiera del Sacro Romano Impero rimase al suo posto per una manciata di anni. La nascita del Regno d’Italia il 17 marzo 1805, l’incoronazione di Napoleone il 26 maggio 1805 e l’inclusione di Venezia nel 1806 provocarono anche qui un rapido mutamento. Il palazzo di San Marco divenne così la sede del rappresentante del Regno d’Italia fino alla sua dissoluzione, avvenuta nel 1814.

Ritratto di Napoleone I nelle vesti dell'incoronazione in un arazzo del 1808-1811 circa, tratto dal dipinto di François Gérard del 1805

La parentesi del Regno italico ebbe per Palazzo Venezia un’importanza notevole. Nel breve periodo trascorso in mani francesi spicca la figura di Giuseppe Tambroni (1773-1824), letterato e critico d’arte, oltre che diplomatico. Nominato l’11 marzo 1811 console del Regno d’Italia a Civitavecchia, Tambroni, che aveva la facoltà di risiedere nel palazzo, anche grazie al supporto di Antonio Canova (1757-1822) si diede parecchio da fare sul piano della promozione artistica. Ne venne fuori il progetto di un’Accademia di Belle Arti del Regno Italico: l’Accademia, situata all’interno del Palazzetto, doveva offrire agli artisti segnalati dalle Accademie di Belle Arti di Milano, Venezia e Bologna la possibilità di trascorrere a Roma un triennio di studio, successivamente esteso a un quadriennio.

Portico del Palazzetto di San Marco, sede dell'Accademia di Belle Arti del Regno Italico dal 1812

Fra gli artisti sostenuti da Tambroni attraverso l’Accademia rientra Francesco Hayez (1791-1882). Hayez, prediletto del conte e storico dell’arte Leopoldo Cicognara (1767-1834), giunse a Roma nel 1809, trascorrendovi anni di notevole importanza per la formazione stilistica. Qui egli realizzò fra l’altro il Rinaldo e Armida, oggi alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, dove rilesse in chiave romantica il colorismo di Tiziano Vecellio. Durante il periodo trascorso a Palazzo Venezia l’artista trovò anche il tempo per intrecciare una relazione amorosa clandestina con una giovane donna sposata, la figlia del maggiordomo dell’ambasciata, e per questo subì l’assalto del marito. In suo aiuto corse immediatamente Canova, che per mettere a tacere lo scandalo consigliò, o meglio intimò, all’artista di riparare almeno per qualche tempo a Firenze.

Rinaldo e Armida nel dipinto di Francesco Hayez del 1812-1813, conservato presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia

Nel 1815, con la Restaurazione sancita dal Congresso di Vienna, il palazzo tornò in mano austriaca. Il governo di Vienna mantenne sostanzialmente inalterate le due funzioni principali dell’edificio, la diplomatica e l’artistica. I suoi locali continuarono a ospitare una piccola ma fiorente colonia di artisti pensionnaires. Nel 1871, stando al racconto del conte ambasciatore Ferdinand von Trauttmansdorff-Weinsberg, dei complessivi undici studi, sette si trovavano nella torre, tre nell’ala posteriore del primo piano e uno a livello terreno, ideale per le sculture più grandi e pesanti. Tra i tanti che nel corso degli anni usufruirono dell’ospitalità di Palazzo Venezia anche il noto paesaggista Othmar Brioschi (1854-1912), come ha rivelato la recente scoperta di una serie di scatti del fotografo amatore Paul Lindner.

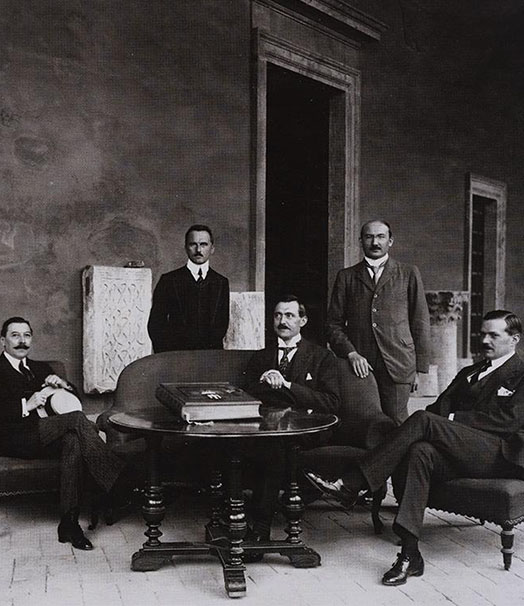

Diplomatici austriaci seduti sulla Loggia del giardino grande nel 1908-1909 circa

Veduta del cortile grande del palazzo di Venezia, verso la chiesa del Gesù, in un dipinto di Othmar Brioschi

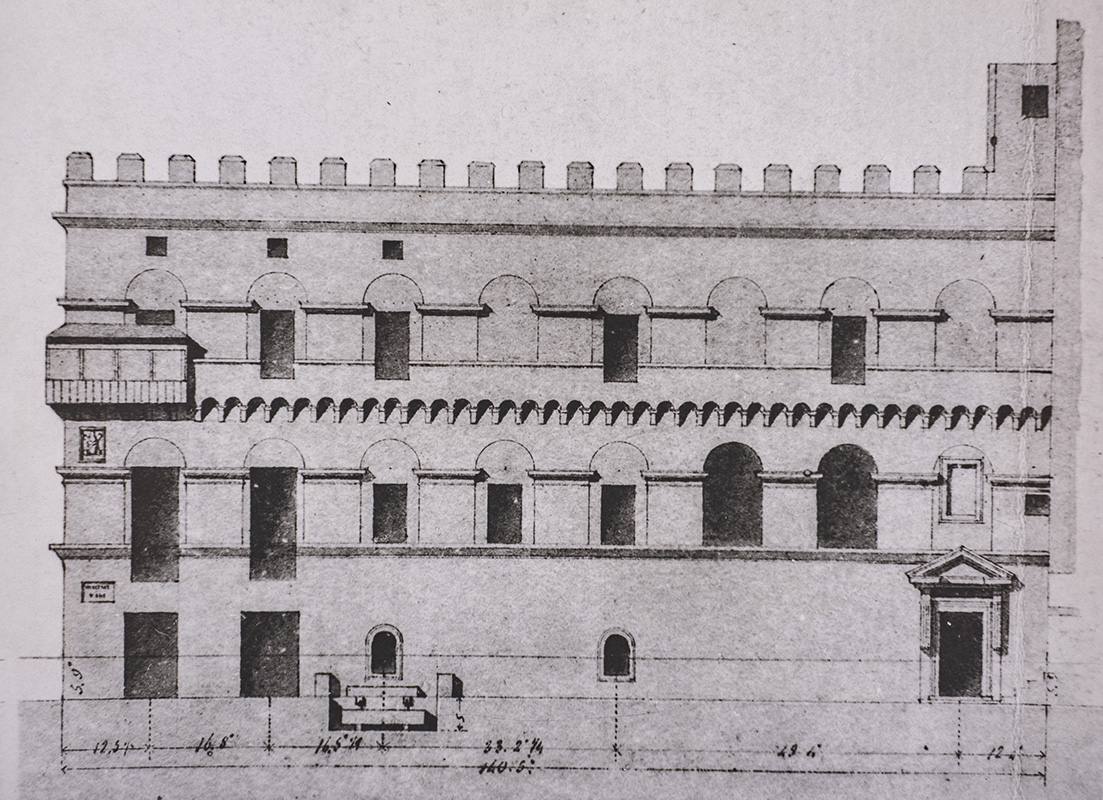

Tra il 1856 e il 1859 l’architetto praghese Antonín Barvitius, già pensionato a Roma dell’Accademia di Vienna, fu incaricato del restauro del palazzo: egli da un lato effettuò una ricognizione delle condizioni strutturali e eseguì una serie di interventi di consolidamento; dall’altro normalizzò la facciata cercando di renderla il più possibile simmetrica e innalzò tramezzi nelle sale monumentali a cominciare dalla Sala Regia.

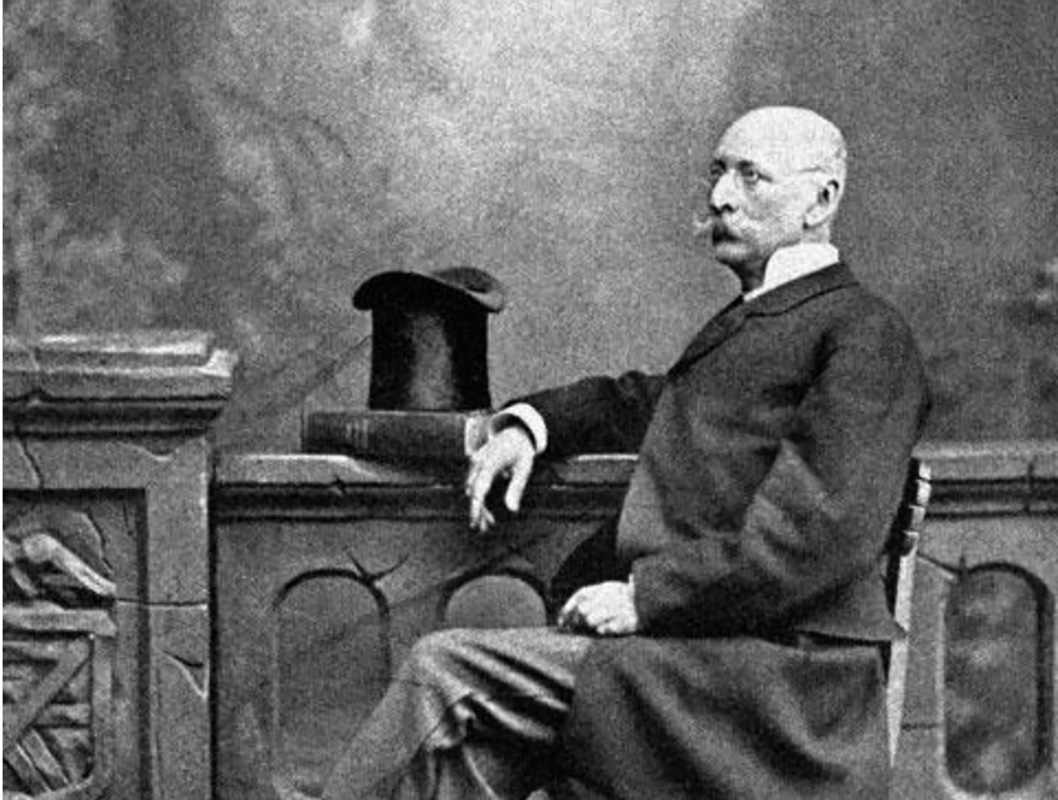

Ritratto di Antonín Barvitius

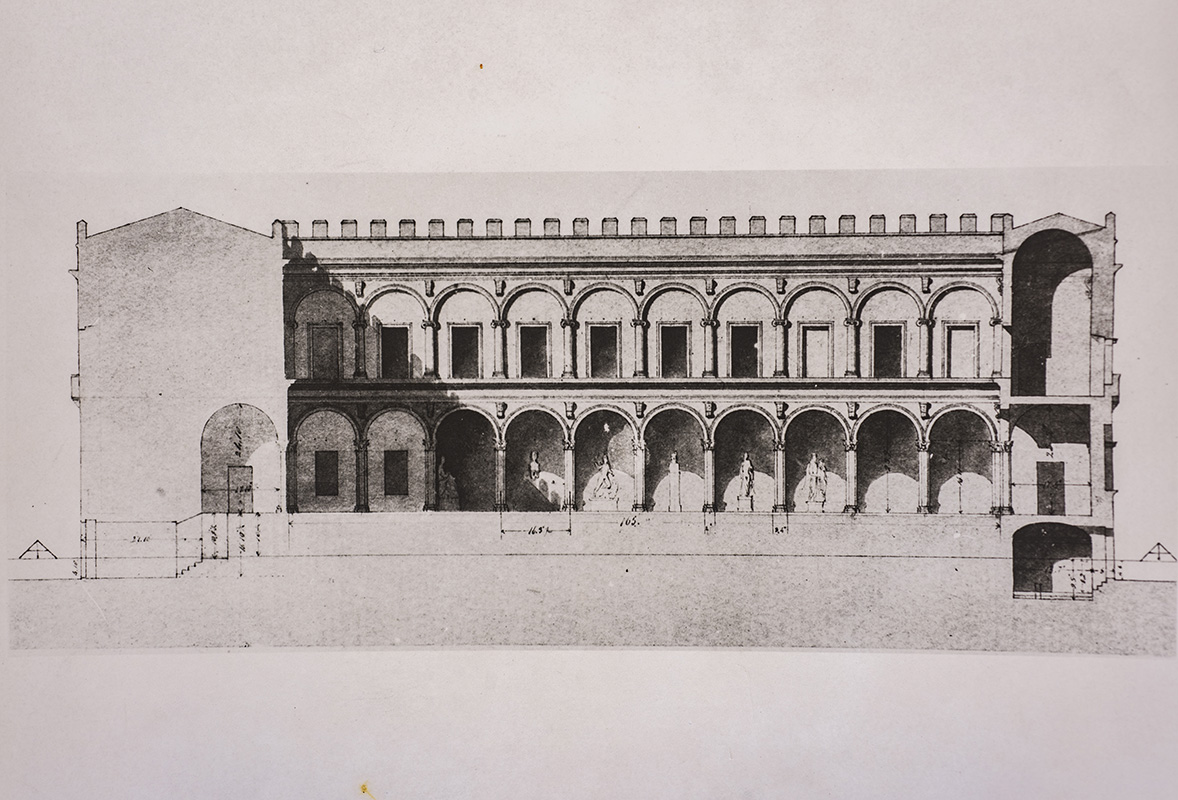

Alzato del Palazzetto (esterno) del restauro Barvitius nel 1856-1858

Alzato del cortile del Palazzetto (interno) del restauro Barvitius nel 1856-1858

Tra il 1884 e il 1888 ebbe inizio una fase di profondo cambiamento. Il palazzo diventò una pedina importante nella ridefinizione dell’area di piazza Venezia, conseguente alla costruzione sul lato meridionale del Monumento a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano, su architettura di Giuseppe Sacconi (1854-1905). A quel periodo risale fra l’altro la demolizione di due elementi che dalla metà del sedicesimo secolo avevano connotato l’edificio, proiettandolo in direzione del Campidoglio, ovvero la Torre di Paolo III e il relativo corridoio sopraelevato di collegamento al Palazzetto.

Il palazzo di Venezia con l'omonima piazza, il Palazzetto e la piazza di San Marco nella Pianta di Roma di Giovanni Battista Nolli del 1748

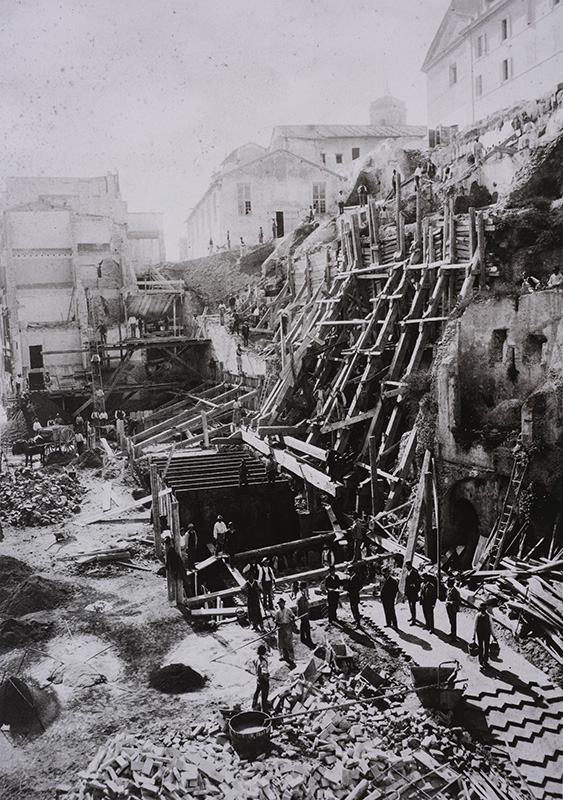

Demolizioni sul colle Capitolino nel 1885 circa

Il convento di Santa Maria in Ara Coeli in fase di demolizione con accanto la Torre di papa Paolo III, durante i lavori di sistemazione dell'area di piazza Venezia

Resti del sepolcro dei Claudi, su cui poggiava la porzione iniziale del Passetto di papa Paolo III

Il tratto iniziale del Passetto di papa Paolo III, parzialmente demolito, nel 1906

Il Palazzetto con il giardino di piazza San Marco prima dei lavori di spostamento, ante 1910

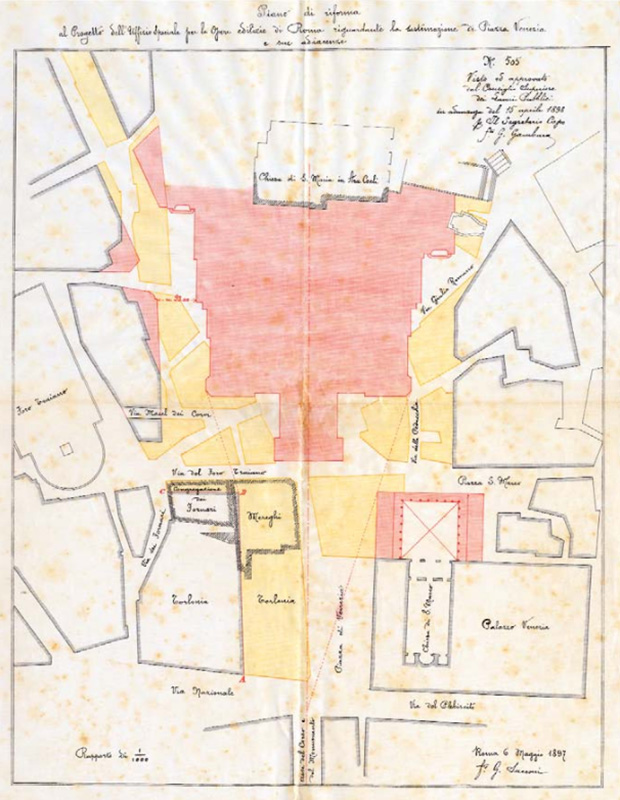

Il 6 maggio 1897 Giuseppe Sacconi consegnò un progetto volto a ridefinire integralmente piazza Venezia. Due sostanzialmente gli obiettivi dell’architetto, regolarizzare il profilo della piazza e aprire la visuale del Vittoriano a quanti provenivano da nord, percorrendo il tratto finale di via del Corso. Il destino del Palazzetto era a quel punto segnato. Nell’idea di Sacconi, l’edificio doveva essere spostato giusto dinanzi alla Basilica di San Marco, così da trasformarlo in una sorta di atrio, o quadriportico d’ingresso. L’Austria, che era proprietaria dell’edificio, oppose tuttavia una serie di obiezioni: ne venne fuori uno stallo, destinato a protrarsi per oltre dieci anni.

Ritratto dell'architetto Giuseppe Sacconi

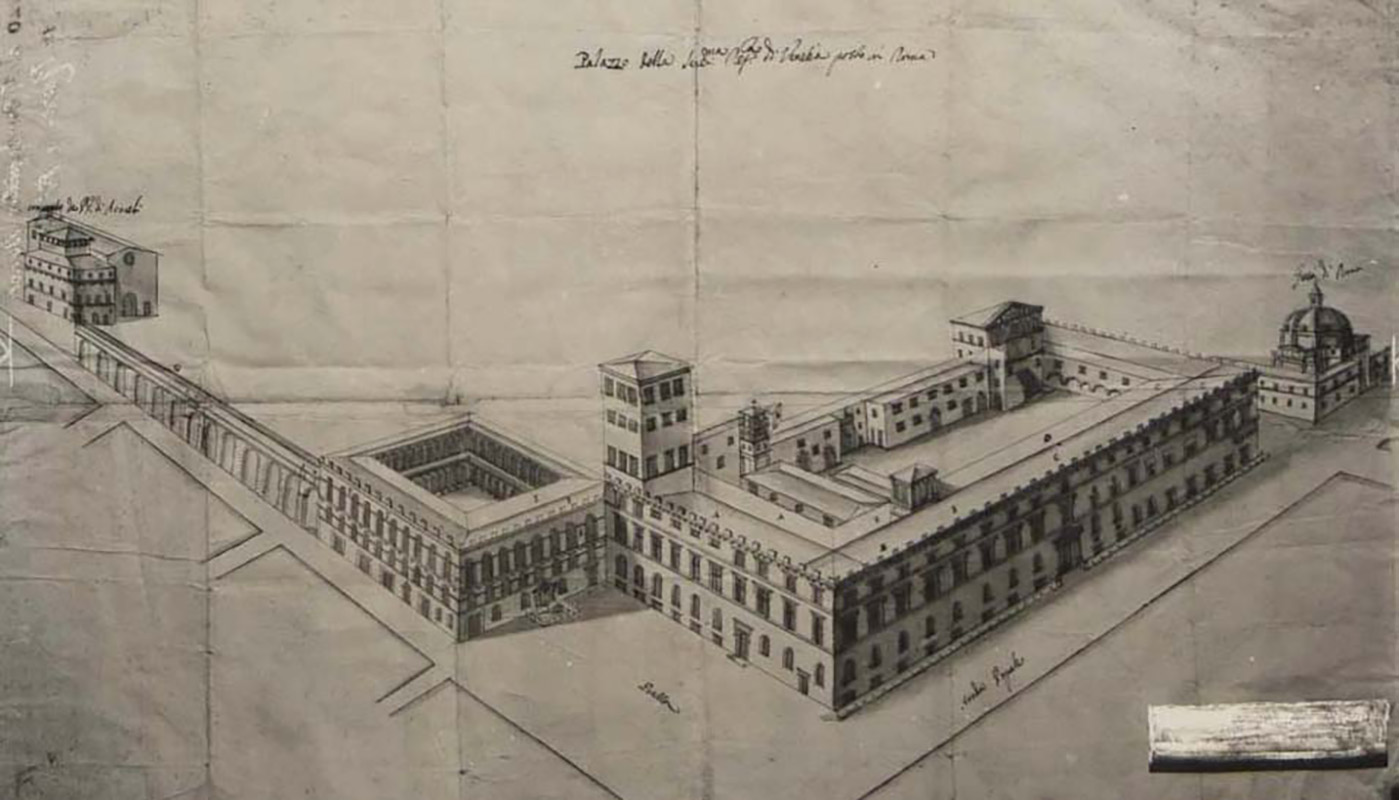

Veduta a volo d'uccello del palazzo di Venezia agli inizi del Seicento

Veduta del palazzo di Venezia con il Palazzetto nella posizione originaria, ante 1910

Facciata del Palazzetto su via di S. Marco prima dei lavori di spostamento, sullo sfondo le due chiese di Santa Maria di Loreto e del SS. Nome di Maria, fine Ottocento

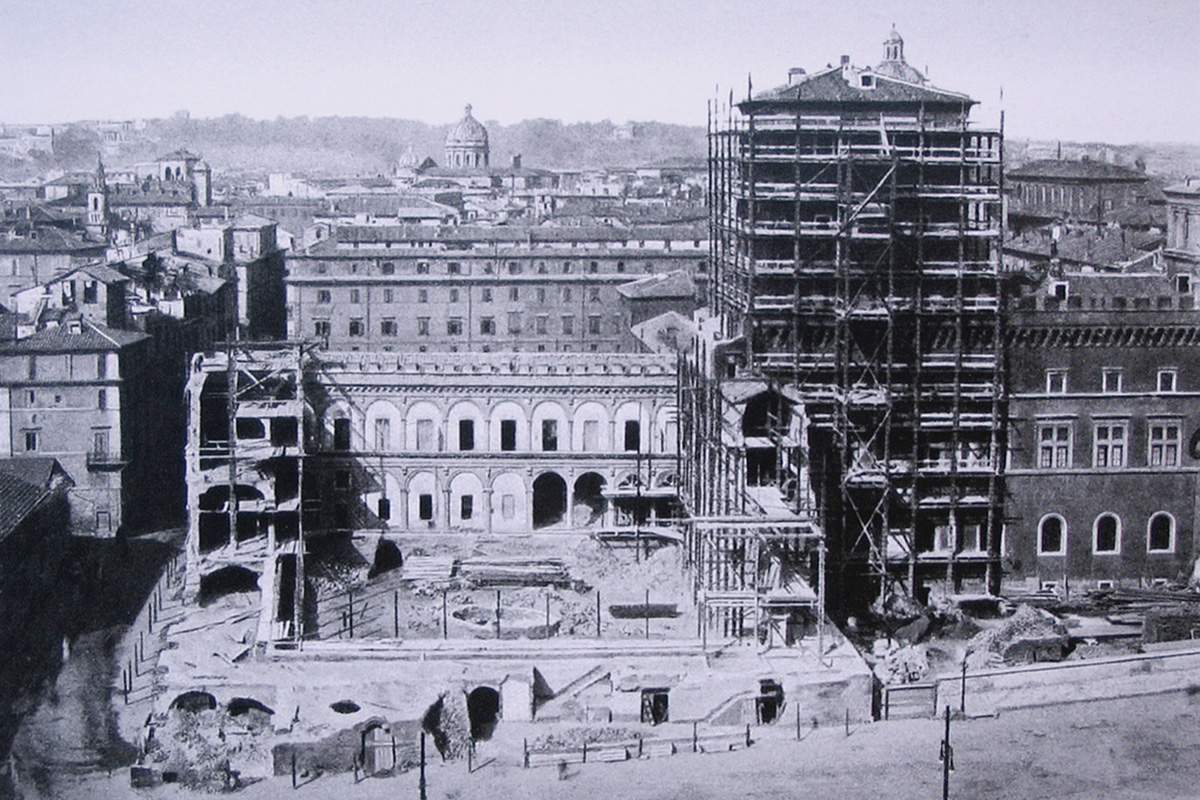

La questione del Palazzetto si risolse il 23 giugno 1908, allorché il ministro degli Esteri Tommaso Tittoni e l’ambasciatore austriaco Heinrich von Lützow la regolarono attraverso un’apposita convenzione. Stando agli accordi, i lavori sarebbero stati eseguiti a spese dell’Austria, che anche per questo si riservò la facoltà di variare il progetto di Sacconi. Su consiglio dell’architetto Ludwig Baumann (1853-1936) il Palazzetto al termine della demolizione venne integralmente ricostruito in una posizione più arretrata, seguendo il filo del lato occidentale di Palazzo Venezia, lungo via degli Astalli.

Progetto di sistemazione di piazza Venezia e sue adiacenze, firmato da Giuseppe Sacconi il 6 maggio 1897

Veduta interna del cortile del Palazzetto Venezia prima dello spostamento con le arcate del loggiato superiore tamponate

Lavori di consolidamento della torre, durante le fasi di spostamento del Palazzetto Venezia

Il Palazzetto Venezia durante i lavori di spostamento